| 継体天皇(???-527?) | |

| 欽明天皇(???-571) | |

| 敏達天皇(???-585) | |

| 押坂彦人大兄(???-???) | |

| 舒明天皇(593-641) | |

| 天智天皇(626-672) | 越道君伊羅都売(???-???) |

| 志貴親王(???-716) | 紀橡姫(???-709) |

| 光仁天皇(709-782) | 高野新笠(???-789) |

■コラム

| ■藤原親正について (附 功徳院僧正快雅、律師聖円) |

| ■永福寺(三笠山永福寺)について |

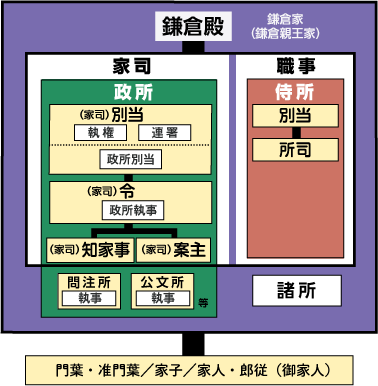

| ■「鎌倉家」家政機関と執権および「得宗」家について |

| ■常陸入道念西とその周辺 |

千葉氏五代。四代・千葉介常重の嫡男。母は平政幹娘。妻は秩父太郎大夫重弘娘。元永元(1118)年5月24日誕生(『吾妻鏡』建仁元年三月廿四日条)。位階は正六位上。職は下総権介(在国司職)、相馬郡司。荘官としては相馬御厨下司職、千葉庄検非違所。

|

| 千葉介常胤像(千葉市立郷土博物館蔵) |

常胤は千葉氏を国衙在庁の地位から、公卿(鎌倉家)御家人の筆頭の地位まで昇らしめた千葉家中興の祖。下総千葉惣領家をはじめ、九州の小城千葉氏、勅撰歌人を輩出した東氏、東北は相馬氏や亘理氏といった室町、戦国大名の遠祖であり、岩手県や宮城県などの東北地方に多い千葉家も彼の血を受け継ぐといわれている。常胤以降、千葉氏やその一族は諱に「胤」の一字を用いることが多くなる。

源頼朝の挙兵が成功したのは、千葉介常胤・上総権介広常といった両総平氏の協力が非常に大きい。頼朝は常胤をして「師父」と呼び、弟・範頼に宛てた手紙の中でも「およそ、常胤の大功においては、生涯さらに報謝を尽くすべからざる」ことを申し送っている。また、「千葉介、殊に軍にも高名し候ひけり。大事にせられ候ふべし」と但し書きがなされる(『吾妻鏡』)ほど、戦の上手としても頼朝の信任あつい人物であった。

常重、常胤の所職「下総権介」は国衙の在国司職で、在庁官人の実務官である。国司より在国司職として補任され、実務官として国政を担った。常重や常胤も下記のような国司庁宣を以って補任されたと思われる。

●久安5(1149)年7月「日向国司庁宣案写」(『平安遺文』2673号):関幸彦『「在国司職」成立に関する覚書』1979

常重の弟(常胤の叔父)海上余一常衡も「下総権介」であるが、在国司職の「権介」は除目により補任される律令国司とは異なり、同時期に複数存在する例があり(寛治七年八月廿九日「日向国符宣」『平安遺文』1320:関幸彦『「在国司職」成立に関する覚書』)、常衡は常重または常胤と同時期に「権介」だった可能性もある。常衡はその通称「余一」から平常兼の十一男(常重の弟)とされているが、鎌倉期成立の『徳嶋本千葉系図』『桓武平氏諸流系図』によれば、常衡(常平)はいずれも常重よりも輩行が前にあり、「実常兼子」の註があるように実際には常兼の庶長子だったのだろう。彼は祖父・千葉大夫常長の十一男に擬されているように、祖父常長の養子とされている。

『桓武平氏諸流系図』(中条家文書) 千葉常永―+―千葉恒家 |

『徳嶋本千葉系図』 千葉常長――+―千葉常兼――+―海上常衡 |

常衡は海上郷の地理的条件の中、内海(香取海)を通じて隣り合う常陸大掾家と縁戚関係にあったと推測され、「常衡」やその子「常幹」の片諱にある「衡」「幹」がそれをうかがわせる。常衡自身も「余一平(余一兵衛の意)」(『徳嶋本千葉系図』)とあるように兵衛尉に任官していた形跡があり、常衡の孫・常親は「大夫=五位」と、東国の豪族が与えられる官位としては相当高いものであった(常胤は「正六位上」)。

■海上氏略系図

⇒平常兼―海上与一介常衡―介太郎常幹―小大夫常親―小大夫次郎常宗

・海上与一介常衡⇒「海上庄」を領した「下総権介」平氏の十一男(与一)の常衡

・海上介太郎常幹⇒「下総権介」の「長男=太郎」である常幹

・小大夫常親⇒「五位=大夫」である父・常幹の子の「五位=大夫」の常親

・小大夫次郎常宗⇒「小大夫」の常親の「次男=次郎」の常宗

なお、父・常重は康治2(1143)年までの存命は確認できるが、久安2(1146)年には常胤が常重に代わって「相馬郡司」に補され、「親父常重」の契状に基づいて「(常重子孫が継承する)御厨下司」になっていることから、常重は康治2(1143)年から久安2(1146)年までの間に亡くなったと推測される。

平安時代末期、相馬郡内の相馬御厨は権力闘争の渦に巻き込まれていた(野口実『中世東国武士団の研究』高科書店 1994年)。

|

| 御厨南限の手下水海(手賀沼) |

下総国相馬郡は、「自経兼五郎弟常晴相承」(永暦二年二月廿七日『正六位上行下総権介平朝臣常胤解写』)とあるように、千葉次郎大夫常兼(常重父)から五郎弟の五郎常晴へ「相承(相伝承継)」された。これは常晴が相馬郡内「地主職」に関わる公験をすでに承継していたことを意味する。そして常晴は「相承之当初、為国役不輸之地」と、地主職に任じられた地のうち「藺沼(柏市上利根一帯の低地)」の内海を中心とする一帯を伊勢皇太神宮に寄進(「布瀬墨埼御厨」とみられる)し、不輸の国免を得た。

さらに常晴は郡務承継の「進退(領)掌之時、立常重於養子」とあるように、相馬郡を承継したのと同時に甥・常重を養子とした(この時点では郡内地主職の継承はない)。つまり、相馬郡承継は当初より常晴から常重への承継が前提として常晴に譲られたものと想定できる。推測だが常兼が急病等で弟の常晴にまだ若い常重を託したものと思われる。

なお、常重には異母兄と思われる「常衡(常平)」がおり、彼は早々に常兼父の千葉大夫常永(常長)の養子(つまり祖父養子)とされ、在国司職「下総権介(余一介)」を務めた。その後、下総国海上郡へ移り「海上」を称している。常永(常長)からは常兼に譲られたであろう海上郡「立花郷(橘川郷)」「小見郷(麻續郷)」を除く、「木内郷(城上郷)」「三埼郷(三前郷)」「阿玉郷(編玉郷)」など海上郡一帯の地主職を譲られていたのだろう。

●『桓武平氏諸流系図』(中条家文書) 千葉常永―+―千葉恒家 |

●『徳嶋本千葉系図』 千葉常長――+―千葉常兼――+―海上常衡 |

■10世紀当時の下総(之毛豆不佐)郡郷(『和名類聚抄』)

| 郡 | 郷 |

| 葛飾郡 | 度毛、八嶋、新居、桑原、栗原、豊嶋、餘戸、驛家 |

| 千葉郡 | 千葉、山家、池田、三枝、糟[草冠+依]、山梨、物部 |

| 印旛郡 | 八代、印旛、言美、三宅、長隈、島矢、吉高、舩穂、日理、村神、餘戸 |

| 迊瑳郡 | 野田、長尾、辛川、千俣、山上、幡間、石室、迊瑳、須加、大田、日部、玉作、田部、珠浦、原、栗原、茨城、中村 |

| 相馬郡 | 大井、相馬、布佐、古溝、意部、餘戸 |

| 猨嶋郡 | 塔陁、八侯、高根、石井、葦津、色益、餘戸 |

| 結城郡 | 茂治、高橋、結城、小埇、餘戸 |

| 豊田郡 | 岡田、飯猪、手向、大方 |

| 海上郡 | 大倉、城上、麻續、布方、軽部、神代、編玉、小野、石田、石井、橘川、横根、三前、三宅、舩木 |

| 香取郡 | 大槻、香取、小川、健田、磯部、譯草 |

| 埴生郡 | 玉作、山方、麻在、酢取 |

その後、常晴は地主職を常重に譲り、おそらくその直後と思われる天治元(1124)年6月、常重へ「所譲与彼郡也」(久安二年八月十日『正六位上平朝臣常胤寄進状』(『櫟木文書』:『鎌倉遺文』所収))した。そして、この四か月後の天治元(1124)年10月、国司は常重に「可令知行郡務之由」の「国判」を下した(久安二年八月十日『正六位上平朝臣常胤寄進状』(『櫟木文書』:『鎌倉遺文』所収))。これにより、常重は正式に「相馬郡司」となった。

●久安2(1146)年8月10日『正六位上平朝臣常胤寄進状』(『鏑矢伊勢宮方記』:『千葉県史料』中世編)

平常晴は兄・常兼から相馬郡を「相承之当初」に「為国役不輸之地」として申請し、認可された。この「為国役不輸之地」は当然ながら「(相馬)郡」という公的行政区分を指すのではなく、郡内で代々開発を続けて「地主職」に任じられた相伝私領のうち、皇太神宮領として寄進された「布瀬墨埼御厨」である。その庄域は、のちの「相馬御厨=布瀬(布施)郷」と同域と思われ、相馬郡衙・於賦駅のある相馬郡の中心地「黒埼郷」(「意部郷」「布佐郷」(我孫子市東部から利根町立木))と、「相馬郷」(我孫子市西部から野田市東部の木野埼・目吹、守谷市から取手市)から成り、低湿地域は餘戸として民家が点在した状況だったのではなかろうか。「布瀬郷(布施郷)」は「布瀬郷内保村田畠在家海船等注文」(大治五年六月十一日『下総権介平経繁副状写』(『櫟木文書』:『鎌倉遺文』所収)とあるように、郷内に国衙領の保や村が複数存在し、内海(中心域に広がる藺沼や衣河の河口付近であろう)に面して多くの船もあったことがわかる。そして、この「布瀬墨埼御厨」の領家は「前大蔵卿殿」だった。

■布施(布瀬)郷(「布施墨埼御厨」)の推定地

| 郷名 | 『倭名類聚鈔』旧郷 | 現在地 |

| 相馬郷 | 相馬郷、餘戸 | 野田市東部から柏市、我孫子市西部、守谷市、取手市 |

| 黒埼郷 | 意部郷、布佐郷、餘戸 | 我孫子市東部~利根町、つくばみらい市 |

かつての「布瀬墨埼御厨」に関する公験は、大治5(1130)年6月の寄進に際して「若横人出来、号地主有相論時、為証文所令進上也」(大治五年六月十一日『下総権介平経繁副状写』(『櫟木文書』:『鎌倉遺文』所収)とした常重所持の五通の「相馬郡布瀬郷証文」に含まれており、「国司庁宣布瀬墨埼為別符時、免除雑公事案」で「別符」の国宣が下され「免除雑公事」された荘園(御厨)であった。

その後、常重は「為仰神威、定永地」という祈念のもと、後述の通り、大治5(1130)年6月11日、「相馬郡布施郷(布瀬郷)」を「貢進太神宮御領」した(大治五年六月十一日『下総権介平朝臣経繁寄進状』(『櫟木文書』:『鎌倉遺文』所収))。先述の通り、この寄進地「布施郷(布瀬郷)」については、かつて常晴が「為国役不輸之地」と認められた「布瀬墨埼御厨」と同じ範囲と思われ、「相馬郷、意部郷、布佐郷の総称」であろう。

■相馬郡布施郷=相馬御厨の四至

・限東…蛟蛧境(利根町立木、小文間、布川周辺)

・限南…志古多谷并手下水海(柏市篠籠田、手賀沼)

・限西…廻谷并東大路(野田市木野埼)

・限北…小阿高、衣河流(つくばみらい市小足高、小貝川)

常重が大治5(1130)年6月に伊勢皇太神宮へ寄進するきっかけとなったのは、おそらく副状の三条目にある領家の「前大蔵卿」が、死去等により不在になったことと思われる。常重は新たな領家を探すべく、知己の「散位源朝臣支定」を口入人として皇太神宮の権禰宜延明に繋ぎをつけ、彼を口入神官として皇太神宮への寄進まで漕ぎつけたのだろう。なお、「布瀬墨埼御厨」の領家だった「前大蔵卿殿」について、文書に具体的な名前はみられないが、承保2(1075)年から長承3(1134)年までの大蔵卿は、以下の通り。

■歴代の大蔵卿(『公卿補任』)

| 大蔵卿の姓名 | 就任期間 | 大蔵卿辞後 |

| 藤原長房 | 承保2(1075)年6月~寛治6(1092)年9月7日 | 播磨権守兼大宰大弐 |

| 藤原通俊 | 寛治6(1092)年9月7日~寛治8(1094)年 | 治部卿 |

| 源道良 | 寛治8(1094)年~天永2(1111)年4月24日 | 死亡 |

| 大江匡房 | 天永2(1111)年7月29日~天永2(1111)年11月5日 | 死亡 |

| 藤原為房 | 天永3(1112)年正月26日~永久3(1115)年4月2日(4月1日出家) | 出家、翌日死亡 |

| 藤原長忠 | 永久3(1115)年8月13日~大治4(1129)年11月3日(10月5日出家) | 出家、まもなく死亡 |

| 源師隆 | 大治4(1129)年~長承3(1134)年 |

常重が「相馬郡布瀬郷」の寄進状を提出した大治5(1130)年6月当時の大蔵卿は源師隆で、その「前大蔵卿」は藤原長忠である。長忠は永久3(1115)年から大蔵卿であり、相馬常晴が「布瀬墨埼郷」を寄進した時期と矛盾はない。また、常重が証文を提出する半年前の大治4(1129)年10月5日に大蔵卿を辞しており、常重の証文中の「前大蔵卿」は長忠で間違いないだろう。長忠は辞任後直後の大治4(1129)年11月3日に薨じている。

+―藤原道隆―――藤原伊周――女子

|(関白) (内大臣) ∥

| ∥

藤原師輔―――藤原兼家――+―藤原道長 ∥―――――藤原能長

(右大臣) (関白) (関白) ∥ (内大臣)

∥ ∥ ∥

∥――――――――――――藤原頼宗 ∥―――――藤原長忠

醍醐天皇―+―源高明―――――源明子 (右大臣) ∥ (大蔵卿)

|(左大臣) +=(高松殿) ∥

| | ∥

+―盛明親王―+ ∥

|(上野太守) ∥

| ∥

+―村上天皇――――冷泉天皇―――花山天皇――昭登親王――女子

(中務卿)

常重は「但至于田畠所当官物者、令進退当時領主給」としているように(大治五年六月十一日『正六位上行下総権介平朝臣経繁解申永奉附属所領地事』)、本来国衙に納めるべき得分以外の「田畠所当官物」を「当時領主」への給分と定めたことがわかる。この寄進時においては相馬御厨の「田畠所当官物」は「当時領主」の皇太神宮(実質的には一禰宜荒木田元親、権禰宜荒木田延明)の「進退」となり、「田畠所当官物」も「地利上分」に充当されたとみられる(村川幸三郎『古代末期の「村」と在地領主制』)。相馬御厨の「所当官物」を「地利上分」に含めることは、のち常胤が出した寄進状の記載でも明らかなように、国衙に認められていた。

●大治5(1130)年6月11日『下総権介平朝臣経繁寄進状写』(『櫟木文書』:『鎌倉遺文』所収)

●大治5(1130)年6月11日『下総権介平朝臣経繁寄進状写』(『櫟木文書』:『鎌倉遺文』所収)

寄進に際して「相副調度文書等、永令附属仮名荒木田正富先畢」しているが、この副状には「布瀬郷証文」「布瀬郷内保村」とあるように、寄進地として「布瀬郷」が記されている。

●大治5(1130)年6月11日『下総権介平経繁副状写』(『櫟木文書』:『鎌倉遺文』)

常重からの寄進状や副状、条件を記した起請などの附嘱状は、散位源友定を通じて口入神主・荒木田延明(仮名正富)へと渡され、8月22日に延明が請文二通を認めて禰宜荒木田元親へ提出。一通は両通同定を経て延明へ返却され、寄進が成立した(大治五年八月廿二日『権禰宜荒木田延明請文写』)。

●大治5(1130)年8月22日『権禰宜荒木田延明請文写』(『鏑矢伊勢宮方記』:『平安遺文』)

荒木田延明請文に付された常重の起請には、開発田数に任せて地利上分・土産物等の上納が示されており、常重とその子孫は「得分」として「加地子」を取る権利を得た。寄進条件は、毎年「供祭料」として「地利上分(田:段別一斗五升、畠:段別五升)」と「土産物(雉佰鳥、鹽曳鮭佰尺)」を皇太神宮の「一禰宜荒木田神主元親」と口入神主「権禰宜荒木田神主延明」に納めることであった。

■常重が寄進した相馬御厨の荘官及び荘園領主

| 職 | 人物 | 得るもの | 備考 |

| (本家) | 荒木田元親神主(その子孫) | 地利上分+土産物の半分 (件濟物之内、相分半分定) →供祭料 |

一禰宜(皇太神宮) |

| (領家) | 権禰宜荒木田延明(その子孫) | 地利上分+土産物の半分 (件濟物之内、相分半分定) |

口入神主(皇太神宮) |

| 預所 | 散位源朝臣支定(その子孫) | 荘園からの貢物の一部 | 口入人 |

| 下司職 | 下総権介常重(その子孫) | 加地子(貢物:地子に追加した徴収物) | 開発領主 |

■相馬御厨の寄進条件の貢納品(荒木田元親、荒木田延明)

| 供祭料 | 地利上分 | 田:段別1斗5升 畠:段別5升 |

| 土産物 | 雉:100羽 塩曳鮭:100尾 |

■皇太神宮「御厨」の支配構造

そして、四か月後の大治5(1130)年12月、「領使権守藤原朝臣」の「庁宣」によって「相馬郡司(常重)」による「布瀬郷」の皇太神宮寄進は公式に認められた。この「庁宣」は「権守藤原朝臣」を署名者としていることから、この時点で「下総守」の在国はなかったことがわかる。

●大治5(1130)年12月『下総国司庁宣案』(『櫟木文書』:『鎌倉遺文』所収)

当時の「下総守」については、翌天承元(1131)年11月17日、大殿忠実の夕刻院参につき忠実の「前駈六人」として加わった一人に「下総守盛邦」(『時信記』天承元年十一月十七日条)が見える。この「盛邦」は姓が闕であるが、源盛邦(『尊卑分脉』醍醐源氏)であろう。盛邦は関白忠実の前駈であるため家人とみられる。つまり、下総国は摂関家の知行国と考えられる。翌長承元(1132)年4月21日、齋院御祓に際して賀茂斎院恂子内親王(のちの上西門院統子)の父院・鳥羽院は三條殿より出御され、東洞院西辺に牛車を立ててご覧になった。その「祓斎」の「前駈」として、斎院長官源資賢(左兵衛権佐)の代理として「左兵衛佐代下総守盛固」(『中右記』長承元年四月廿一日条)が見えるが、「固」は「國」の誤記であろう。

| 禊齋上卿 | 新大納言実行 |

| 宰相中将宗能、左少弁公行、権少外記中原義収、史齋部孝隣 | |

| 前駈 | 左衛門佐経雅、右衛門佐季兼、左兵衛佐代下総守盛固、右兵衛佐盛章、右衛門権少尉平時作、 検非違使左衛門権少尉源親康、検非違使左兵衛権少尉源行賢、右兵衛権少尉源次清、 次第使右馬助源光成、左馬少允宮道式成 |

| 斎院長官 | 左兵衛佐参河守資賢 |

齋院御祓から七か月後の同長承元(1132)年11月23日当時、「守下向国々」(『中右記』長承元年十一月廿三日条)として「下総」が見られるように「下総守」は下総国に下向していたことがわかるが、盛邦であろう。

藤原定隆

(左京大夫)

∥

醍醐天皇―――源高明 +―女子

(左大臣) |

∥ |

∥―――――源忠賢―――源守隆―――源長季―――源盛長―――源盛家―――源盛邦――+―源家季

∥ (右兵衛佐)(右馬頭) (備前守) (淡路守) (摂津守) (下総守カ)

藤原師輔―+―女子

(右大臣) |

+―藤原兼家――藤原道長――藤原頼通――藤原師実――藤原師通――藤原忠実――藤原忠通

(関白) (関白) (関白) (関白) (関白) (関白) (関白)

盛邦の次の下総守は下野国(待賢門院領か)から国替した藤原親通であった。親通は保延4(1138)年11月6日、「守藤原朝臣親通募重任功、造進彼社(香取大神宮)」によって重任(「安芸国厳島社神主佐伯景弘解」『広島県市古代中世資料編Ⅱ』)していることから、おそらく長承3(1134)年閏12月15日の「秋除目」で任官した「別事功過定三ヶ国不見、相伝國四ヶ國、任人凡四十八人也」(『中右記』長承三年閏十二月廿四日条)の一人なのだろう。

長承3(1134)年閏12月24日に左大臣が奏上した「当年荒奏」の「当年不堪六通、副文下総国不堪五通、同減省一通」(『中右記』長承三年閏十二月廿四日条)とある通り、下総国は当年については「荒(凶作)」のため「不堪(納貢不能)」の郡郷が六か所、「減省(軽減)」を求める郡郷が一か所ある旨、下総国司が請しているが、これは前司盛邦の奏となる。

常胤は保延元(1135)年までに秩父出羽権守重綱孫娘(秩父重弘女)と婚姻している。保延元(1135)年は常胤十八歳であった。保延2(1136)年に嫡男胤正が誕生、その三年後の保延5(1139)年には二男師常が誕生している。下総国の千葉氏の十八歳以下の嫡子と武蔵国の秩父畠山氏の女子が婚姻関係を結ぶにあたっては、当然ながら当人同士が直接的に関わったとは考えられない。つまり「外部」の影響があったことは確実であろう。

当時の秩父重綱は故陸奥守源義家の子・検非違使尉源為義の家人の立場にあったとみられ、後述の通り、為義嫡子の義朝、その嫡子義平は重綱が世話をしている。また、為義嫡子義朝は「上総介常澄」と関わりを有していることから、為義は上総国とも関わりがあったことがわかる。武蔵国と上総国を挟む下総国とも関わりがあった可能性はあろう。為義は上野国、下野国にも家人を有しているように関東各地に家人がおり、それらを繋ぐネットワークがあったと考えられる。常胤と秩父重弘女との婚姻は為義の仲介が強く関わっていると考えられよう。

常胤嫡子胤正が生まれた年である保延2(1136)年7月15日、常重は「国司藤原朝臣親通」によって「有公田官物未進」の罪で拘束された(久安二年八月十日『正六位上平朝臣常胤寄進状』)。未進とされたのは、親通が補任された保延元(1135)年分の官物であろう。その前年の未進分であれば、新司親通から前司源盛邦に対する不与解由状が提出され、盛邦は官途に就くことができないためである。しかし、盛邦は下野守となっており、解由が認められたことがわかる。つまり、常重の官物未進は親通補任後のことであり、保延元(1135)年の官物と考えられるのである。

相馬御厨は「国免」の荘園であるため、親通が国司免判を与えなければ不輸権は認められず、保延元(1135)年中は与えていなかったのだろう。この前年長承3(1134)年閏12月に朝廷に報告された「不堪佃田」(『中右記』長承三年閏十二月廿四日条)については、下総国が「不堪」の申請をしているように凶作だったことから、常重は相馬郷(=布施郷+黒埼郷一帯)および海上郡立花郷に関する官物貢進が果たせなかったのではなかろうか。結局、常重は拘束されて未納分が「勘」考された。その調査期間が「旬月(数日の意味だろう)」の拘束であろう。そして未進分は「准白布七百弐拾陸段弐丈伍尺五寸」と算出されたのである。

この未進分「准白布七百弐拾陸段弐丈伍尺五寸」がどれほどの量だったのか。当時の基準が残されていないため厳密な計算はできないが、久安2(1146)年に常胤が国庫に進済した「上品八丈絹参拾疋、下品七拾疋、縫衣拾弐領、砂金参拾弐両、藍摺布上品参拾段、中品五拾段、上馬弐疋、鞍置駄参拾疋」がそれと同等の価値だった可能性が高いだろう。

|

| 布施郷(西)・立花郷(東)の大体の位置 |

国司親通は、未進分「勘負准白布七百弐拾陸段弐丈伍尺五寸」に対する「辨進」として、保延2(1136)年11月13日、庁目代散位紀季経に指示をして「押書相馬立花両郷之新券恣責取署判」し、相馬郷と立花郷を「妄企牢籠」た(久安二年八月十日『正六位上平朝臣常胤寄進状』)。これらは「相馬立花弐箇處私領辨進之由、押書新券」(永万二年六月十八日『荒木田明盛和与状写』)とあるように官物未納の「辨」であるため、親通は常重に反論の余地を与えないために「私領辨進」の「押書」を取り、公験(正文ではなく案であろう)とともに押収したのだろう。ただしこれは「担保」物件であるため、「押書」には未進分を「進済於国庫」に際しては、新券の「返与」が明記されていたとみられる。なお、のちに義宗が主張する中に「依官物屓(負)累、譲国司藤原親通」(永暦二年正月『正六位上前左兵衛少尉源義宗寄進状』)とあるが、官物は国庫に納めるもので国司個人への債務ではなく、当然ながら義宗の主張は虚偽である。

こうして、常重から「相馬立花両郷」の「弁進」を受けた国司親通は、この新券を以て両郷を「形式上」は国衙管理とした。それはこの常重「新券」が次の下総国司にも継承されていたことからも明らかであろう。相馬御厨の国免も下された形跡はなく、相馬郷からの貢物が規定通り行われたかも定かではなく、常重が下司職を継続できたかも不明である。なお、この両郷は実際には親通が押領したとみられ、後述の通り、立花荘は私君の関白忠通へ寄進され、相馬郷は二男親盛へ譲られた。なお、『尊卑分脉』では親盛は三男で、長男は親頼(右馬助)、次男は下総守親方である。親頼らについては後述。

-千田庄藤原氏家系図-

藤原師輔―+―兼家――+―道綱 +―伊周 +―親頼――+―親長 +―親長――――+―宣親

(関白) |(関白) |(右大将)|(内大臣) |(右馬助)|(皇嘉門院判官代)|(皇太后宮亮)|(日向守)

| | | | | | |

| +―道隆――+―隆家 | +―親能――――――+―親光 +―忠能

| |(関白) (太宰権帥) | (散位) (律師)

| | |

| +―道長――――頼通―――師実―――… +―親方(源?)―――――二条院内侍

| (関白) (関白) (関白) |(下総守) |

| | ↓

+―為光――――公信――――保家―――公基―――伊信―――親通――+―親盛―――+=====二条院内侍

(太政大臣)(権中納言)(春宮亮)(周防守)(長門守)(下総守)|(下総大夫)| ∥

| | ∥

| | ∥――――資盛

| | ∥ (右少将)

| | +―平清盛―――重盛

| | |(太政大臣)(内大臣)

| | |

| | +―娘 +―功徳院快雅

| | ∥ |(功徳院僧正)

| | ∥ |

| +―千田親雅――――+―聖円

| |(皇嘉門院判官代) (権律師)

| |

| +―盛光

| |(筑前権守)

| |

| +―盛保

| |(散位)

| |

| +―顕盛==日野邦俊――邦行―――種範―――俊基

| | (彈正少弼)(大学頭)(治部卿)(少納言)

| |

| +―円玄

| |(法橋)

| |

| +―弁然

|

|

+―承元―――+―承長

| |

| |

+―円空 +―覚経

|

|

+―忠顕

(阿闍梨)

相馬御厨は千葉介常胤の父・常重が相馬郡布施郷(相馬郷と同意か)を伊勢内宮に寄進して成立した寄進地系の荘園である。相馬御厨(布瀬墨埼御厨を含め)は千葉介常重、源義朝、千葉介常胤、源義宗、千葉介常胤と、大治5(1130)年から永暦2(1161)年の三十年にわたって六回の寄進が行われている。ただし、常重は布施郷を寄進する以前、天治元(1124)年10月から大治4(1129)年までの間に、相馬郡内の「布瀬郷」「墨埼郷」の別符地の二郷を大蔵卿藤原長忠を領家として伊勢内宮に寄進しており、これが相馬御厨の前身となる「布瀬墨埼御厨」である。

『下総権介平朝臣経繁寄進状写』によれば、「経繁相伝之私領」である「相馬郡布施郷」を寄進する旨が記され、その「四至」として、東は蚊虻境、南は志子多谷・手下水海、西は廻谷・東大路、北は小阿高・衣川流が記されている。

| 年月日 | 東端 | 南端 | 西端 | 北端 | 文書 | |

| 前身 | 天治元(1124)年10月 ~大治4(1129)年 |

不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 布瀬墨埼御厨 『下総権介平経繁布瀬郷文書注進状写』 |

| 1 | 大治5(1130)年 6月11日 |

蚊虻境 | 志子多谷并手下水海 | 廻谷并東大路 | 小阿高并衣河流 | 『下総権介平朝臣経繁寄進状写』 |

| 2 | 天養2(1145)年 3月 |

須渡河江口 | 藺沽上大路 | 繞谷并目吹岑 | 阿太加并絹河 | 『源義朝寄進状写』 |

| 3 | 久安2(1146)年 8月10日 |

逆川口・笠貫江 | 小野上大路 | 下川辺境并木埼廻谷 | 衣川・常陸国境 | 『平朝臣常胤寄進状写』 |

| 4 | 永暦2(1161)年 正月日 |

常陸国堺 | 坂東大路 | 葛餝・幸嶋両郡堺 | 絹河・常陸国境 | 『前左兵衛少尉源義宗寄進状写』 |

| 5 | 永暦2(1161)年 2月27日 |

逆川口・笠貫江 | 小野上大路 | 下川辺境并木埼廻谷 | 衣川・常陸国境 | 『下総権介平常胤解案写』 |

<1>蚊虻境 <2>須渡河江口 <3><5>逆川口・笠貫江 <4>常陸国堺

<1>「蚊虻境=蛟蛧境」については、現在の茨城県北相馬郡利根町立木周辺は古代、大蛇=蛟(みずち)のように川筋が入り混じっていて、一帯は「蛟蛧(こうもう)」と呼ばれていた。延喜式内社として「蛟蛧神社」があり、現在でも台地上に二つの蛟蛧神社がある。とくに「奥ノ宮」と呼ばれる東の神社は台地の最東端に位置しており、平安期にはこのあたりまで「衣川(鬼怒川=小貝川)」が入り込み、蛟蛧神社直下の笠貫江は常陸国境と接していた。

<2>「須渡河江口」については、現在の竜ケ崎市須藤堀町周辺と思われ、「須渡河」の「江口」のことと推測される。「須渡河」は現在の河川には見えないが、蛟蛧神社眼前に河口があった衣川の一流であろう。

<3><5>「逆川口」「笠貫江」については、「逆川」は不詳だが潮の満ち引きで内海の水が河口を遡上した川であり、須渡河と同一の河川であろう。「笠貫江」に関しては、蛟蛧神社の南東に広がっていた衣河の河口であろう。「笠貫」は「文間明神ノミタラシヲ笠貫ト云」(『下総国旧事考』)とあり、蛟蛧神社の「御手洗(禊をする場所)」を指した。

これらから、<1><2><5>とおそらく<3>もいずれも蛟蛧神社の東側を流れる河川によって相馬御厨の境界が定められており、それらはすべて小貝川の河口付近に設定されていて、<4>「常陸国堺」に通じている。

<1>志子多谷并手下水海 <2>藺沽上大路 <3><5>小野上大路 <4>坂東大路

<1>「志子多谷并手下水海」については、「志子多谷」は現在の柏市篠籠田(しこだ)のことで、手賀沼へ流れ込む大堀川の南側にある。「手賀水海」は現在の手賀沼のことで、古代から中世にかけて千葉県北部に広がっていた広大な入江・香取海の一部を形成している。

|

| 藺沼のイメージ |

<2>「藺沽上大路」の「藺沽」は「藺沼(いぬま)」のことで、菅生沼(水海道市菅生町)から利根川に注ぐ「飯沼川」周辺、現在の東海寺(布施弁天)北麓の水田地一帯、取手市・我孫子市・柏市あたりにあった大きな沼地(飯沼=幸嶋広江)と思われる。「大路」は官道を指しており、国府と国府を結ぶ重要な道路であった。相馬郡内には、下総国府から常陸国府へ至る大路が現在の柏市藤心(茜津駅)あたりから根戸(我孫子市根戸)の津または船戸(我孫子市船戸)の津への船道を経て、東の文間まで直進していたと思われ、その大路を指していると思われる。

<3><5>「小野上大路」についても、上記<2>「藺沽上大路」や<4>「坂東大路」<4>と同じ大路と思われる。

<1>廻谷并東大路 <2>繞谷并目吹岑 <3><5>下川辺境并木埼廻谷 <4>葛餝・幸嶋両郡堺

<1><2>「廻谷并東大路」の「廻」は「メグリ」とよみ、境界線を表す。東大路の存在は不明だが、<2>に見られる「繞谷」の「繞」も「メグリ」と読み、同一の地域を指していると思われる。つまり、<1>の「東大路」が走っていたところと「目吹岑」がほぼ同じ地域にあったと思われる。「目吹岑」は現在の野田市目吹付近の「岑」のことと思われ、熊野神社・香取神社などがある丘一帯か。

<3><5>「下川辺境」は葛飾郡下河辺庄の境目である太日川(大井川=江戸川)、「木埼」は現在の野田市野木埼に相当すると思われ、目吹とは北接している。木野埼は平安時代にはまだ川が流れていたと思われ、南の瀬戸と北の目吹の間に谷を形成して、「廻谷」と呼ばれていたのかもしれない。

<4>「葛餝(葛飾)・幸嶋両郡堺」については、葛飾郡・猿島郡の境であるから、目吹の前を流れる利根川、さらには南に下って下河辺庄との境の太日川、東経139度54分付近が西の境界となっていたか。

<1>小阿高并衣河流 <2>阿太加并絹河 <3><5>衣川・常陸国境 <4>絹河・常陸国境

<1>「小阿高并衣河流」と<2>「阿太加并絹河」については、「小阿高」「阿太加」は現在の稲敷郡伊奈町足高と推測され、「衣河流」「絹河」は小貝川(=鬼怒川)のことであり、現在の伊奈町城中にある城中八幡神社が中世の陸地の東端であったと推測される。<3><5>「衣川・常陸国境」、<4>「絹河・常陸国境」についても、ほぼ同じく現在の牛久沼の南端を指していると思われる。

なお、相馬御厨としてそれぞれが寄進した範囲はすべて同一の地域を指しているとみられる。「藺沽上大路」「小野上大路」「坂東大路」は、下総国衙から常陸国衙を繋ぐ官道で、手賀沼北岸(現在の柏市東部から我孫子市東部まで)を東西に直行する部分を指すと思われる。

源義朝は、鳥羽院に仕える源為義と院近臣藤原忠清の女子を母として京都で生まれた。若くして東国に下向した理由は諸説あるが、為義が鳥羽院の信任を失って摂関家に近づくにあたり、院近臣の娘を母とする義朝を廃嫡し遠ざける意味があったという説が通説となっている。しかし、義朝は東国に下向して以降、秩父権守重綱の男衾郡を拠点として、上総国、相模国などの地方豪族の間を動きつつ、京都と関東を幾度も往復しており、義朝が関東へ下ったのはあきらかに為義による一族経営の一環である。

義朝が最初に関東へ下向した時期については定かではないが、異母弟の義賢が東宮體仁親王(のち近衞天皇)の春宮坊帯刀先生となった保延5(1139)年8月17日よりも前であろう。「永治二年(1142)」に「被下奉免宣旨也」(『神宮雑書』)された上野国緑野郡高山御厨(藤岡市神田周辺)への「故左馬頭家御起請寄文」(『神宮雑書』)した時点では、すでに関東で行動している。

藤原忠清――女子

(淡路守) ∥―――――――源義朝―――源頼朝

∥ (下野守) (右近衛大将)

源為義

(左衛門大尉)

∥

∥―――――+―源義賢―――源義仲

∥ |(帯刀先生)(伊予守)

∥ |

某重俊―――女子 +―源義憲

(六条大夫) (帯刀先生)

上記の高山御厨(飯能市高山)は「天承元(1131)年建立」の神宮領で、為義が相伝した上野国の私領であろう。その後、「永治二年(1142)」に「故左馬頭家御起請寄文」(『神宮雑書』)に基づき「被下奉免宣旨也」(『神宮雑書』)された。「代々国判」とあることから高山御厨は国免荘である。為義はおそらく亡父義家の譲りを受けた高山郷(御厨建立後は高山御厨)の権益を有し、義朝がこれを嫡子として継承したと思われ、のちに高山御厨が没官されたのは義朝が平治の乱で討たれたためだろう。高山御厨は義朝が下司職となり、実務は「秩父権守(秩父重綱)」(『小代宗妙置文』:石井進『鎌倉武士の実像』平凡社1987)の三男・三郎重遠が派遣されていたのだろう。義朝で没官された高山御厨は、その後、建久6(1190)年8月に「可早任宣旨并故左馬頭家御起請寄文代々国判等旨、如本奉免、被令知行所」として奉免されることとなる。これは同年6月まで在京し、故義朝の復権に尽力した義朝の子・源頼朝の強い働きかけによるものであろう。

高山御厨は、のちに源義賢(義朝異母弟)が館を構えた上野国多胡館(多野郡吉井町多胡)に直線で約7キロと近く、義賢は国司となったために上洛した義朝に代わって、秩父氏との紐帯のために下向を指示されたとみられる。「上野国多胡」は「八幡殿」がこの地の義家郎従とみられる「多胡四郎別当大夫高経」が後三年の役に従わなかったため、「依不奉従于仰、兒玉有大夫広行承討手、以舎弟有三別当為代官、討取四郎別当」(『小野氏系図』)したとあり、もともと上野国南西部には将軍頼義、陸奥守義家の所領が広っていて、為義が高山御厨を建立し、義朝を秩父権守重綱のもとへ遣わしたのも、義朝が下野守となり常京になるに及んで弟の義賢が多胡に派遣されたのも、為義による河内源氏の東国経営が最たる理由であろう。なお、後年、義賢遺児で信濃国木曾郡で平家政権への反旗を翻した木曾冠者義仲は一時多胡郡に立ち寄ったのも、故義賢の誼を通じての軍勢催促であり、治承5(1181)年、越後国から信濃国に攻め込んできた平家党の越後平氏・城越後守資職と千曲川の横田河原合戦の際には義仲方の「上野国住人高山党三百騎」が参戦し、城資職方の老将・笠原平五頼直一党八十五騎と交戦している。頼直は寡勢にもかかわらず奮戦し、高山党は九十三騎にまで討ち減らされたという。ただしこの高山党の中には「上野国住人西七郎広助」という「俵藤太秀郷が八代末葉、高山党に西七郎広助」がおり、上野国高山党とは高山氏のみで構成されたものではなかったようである(『源平盛衰記』)。

義朝の嫡男、源太義平が生まれたのは、永治元(1141)年(『平治物語』より逆算)で、義朝十八歳の時であるが、母は「橋本遊女或朝長同母」(『尊卑分脈』)とある。義平がどこで誕生したのかは不明だが、「秩父権守重綱室妻(児玉党の有三別当経行女)」(『兒玉党系図』)を「号乳母御前」(『小代宗妙置文』)、「号乳母御所、悪源太殿称御母人」(『兒玉党系図』)として慕っていることから、重綱とその妻に養育されて成長したことがわかる。おそらく武蔵国比企郡に誕生したのだろう。義朝は義平を嫡男として扱い、その後見を秩父権守重綱に託したこととなる。このことからも重綱と為義・義朝との間に深い主従関係が構築されていることがわかる。

なお、義朝は武蔵国に常駐していたわけではなく、京都と東国諸国(相模国、上総国、安房国など)の家人の間を行き来し、家人の在庁官人らを使嗾して相模国大庭御厨に乱入させた天養元(1144)年中には上洛して院近臣藤原季範女子と通じ(翌年長女「右武衛室」誕生)、天養2(1145)年には摂津国江口宿にも通い(翌年次女「江口腹の御女」誕生)、季範女子とも通じている(翌年三男頼朝が誕生)。また、五男(四男?)範頼は「於遠州蒲生御厨出生」で「母遠江国池田宿遊女」であり、義朝は京都と関東を往復していたことがわかる。

●源義朝等の動向

| 年 | 月日 | 義朝年齢 | 義朝の所在 | 義朝の動向 | 出典 |

| 保安4年 (1123) |

1歳 | 京都 | 源為義の嫡子として京都に誕生。 | ||

| 天承元年 (1131) |

正月29日以降 | 9歳 | 京都か |

上野国緑野郡高山保?をおそらく父・ 為義が神宮へ寄進して御厨を建立。 |

『神宮雑書』 |

| 天承元(1131)年~保延5(1138)年頃の間に、義朝は関東へ下る。 | |||||

| 保延5年 (1139) |

8月17日 | 16歳 | 武蔵国比企郡か | 弟の源義賢、體仁親王(のち近衛天皇)の立坊に伴い、春宮坊帯刀先生となる。 | 『古今著聞集』より推定 |

| 保延6年 (1140) |

17歳 | 武蔵国比企郡か | 源義賢が瀧口源備殺害に関与していたことが判明して、春宮坊帯刀先生を罷免される。 | 『古今著聞集』巻十五 闘争第廿四 | |

| 永治元年 (1141) |

18歳 | 武蔵国比企郡 |

嫡男の源義平が誕生。 母は橋本遊女。乳母は秩父重綱妻(児玉党の有三別当経行女)。義平は重綱妻を「御母人」と呼ぶ。 |

『兒玉党系図』 | |

| 永治2年 (1142) |

4月28日以前 | 19歳 | 武蔵国比企郡 | 「故左馬頭家御起請寄文」に基づき、上野国緑野郡高山御厨(藤岡市神田周辺)に「被下奉免宣旨」された。 | 『神宮雑書』 |

| 康治2年 (1143) |

20歳 | 上総国一宮か | 「前下野守源朝臣義朝存日、就于件常晴男常澄之浮言、自常重之手、康治二年雖責取圧状之文」と、上総権介常澄と組んで、下総国相馬御厨を千葉常重から圧し取る。 | 『櫟木文書』 | |

| 相模国鎌倉 | この頃、義朝は相模国松田郷を中心とする一帯を抑える波多野義通妹と通じており、鎌倉へ本拠を移したとみられる。このとき、上総国から付けられたのが常澄の八男、介八郎広常であろう。広常は鎌倉北東部に館を構えている。 | 『天養記』 | |||

| 天養元年 (1144) |

21歳 | 相模国鎌倉 | 二男の源朝長が誕生。 母は波多野義通妹。「此殃義常姨母者中宮大夫進朝長母儀典膳大夫久経為子、仍父義通、就妹公之好、始候左典廐」という。朝長は波多野氏のもとで成長し「松田御亭故中宮大夫進旧宅」に住んだという。 |

『吾妻鏡』治承四年十月十七日、十八日条 | |

| 9月上旬 | 相模国鎌倉 | 大庭御厨内の鵠沼郷(神奈川県平塚市鵠沼)は鎌倉郡内であると難癖をつけて領有を主張し、郎従清大夫安行らを鵠沼郷に差し向けて伊介神社の供祭料を強奪した。さらに抗議に出た伊介社祝・荒木田彦松の頭を砕いて重傷を負わせ、神官八人をも打ち据えた。 | 『天養記』 | ||

| 10月21日 | 相模国鎌倉 | 義朝は田所目代源頼清と結託し、「上総曹司源義朝名代清大夫安行、三浦庄司平吉次、男同吉明、中村庄司同宗平、和田太郎助弘」等に命じて再度大庭御厨に濫妨をはたらく。 | 『天養記』 | ||

| 10月22日 | 相模国鎌倉 | 御厨の境界を示す傍標を引き抜き、収穫の終わったばかりの稲を強奪し、下司職景宗の館に乱入して、家財を破壊して奪い取り、家人を殺害した。 | 『天養記』 | ||

| 相模国鎌倉 | 御厨定使散位藤原重親、下司平景宗(大庭景宗)が荘園領主の神宮に急使を派遣して濫妨を訴えた。 | ||||

| 尾張国か | 院近臣藤原季範(熱田大宮司)の女子と通じる。 | ||||

| 天養2(1145)年 | 3月4日 | 22歳 | 尾張国か | 朝廷より義朝らの濫妨停止の官宣旨が出される。 | 『天養記』 |

| 尾張国か | 「恐神威永可為太神宮御厨之由、天養二年令進避文」と、相馬御厨を神宮に寄進する。 | 『櫟木文書』 | |||

| 京都 | 京都近辺に在住か(摂津国江口に通う範囲) | ||||

| 京都 | 長女の「右武衞室」が誕生。 母は院近臣藤原季範女子で頼朝同母姉。 |

『吾妻鏡』建久元年四月二十日条より逆算 | |||

| 久安2年 (1146) |

23歳 | 京都 | 次女の「江口腹の御女」が誕生。 母は摂津国江口の遊女。 院近臣藤原季範女子と通じる。 |

『平治物語』より逆算 | |

| 久安3年 (1147) |

24歳 | 京都 | 三男の源頼朝が誕生。 母は院近臣藤原季範女子。外祖父季範は在京とみられるが、頼朝自身の出生地は京都か尾張熱田かは記録がない。 |

||

| 久安4年 (1148) |

25歳 | 京都⇒関東⇒ 京都か |

五男(四男?)の源範頼が誕生か。 母は「遠江国池田宿遊女」。 「於遠州蒲生御厨出生」で、藤原範季に養育される。 |

||

| 久安5年 (1149) |

26歳 | ||||

| 久安6年 (1150) |

27歳 | ||||

| 仁平元年(1151) | 28歳 | 京都 | 院近臣藤原季範女子と通じる。 | ||

| 仁平2年(1152) | 29歳 | 京都 | 四男(五男?)の源希義が誕生。 母は院近臣藤原季範女子で頼朝同母弟。 |

『平治物語』より逆算 | |

| 仁平3年(1153) | 3月28日 | 30歳 | 京都 | 義朝、従五位下下野守に任官 叙任は「故善子内親王未給合爵」による4。 |

『兵範記』仁平三年三月廿八日条 |

| 夏頃 | 弟義賢、上野国多胡郡に居住。 | 『延慶本平家物語』第三本 | |||

| 同年中 | 義賢の子、義仲が上野国に誕生。 | ||||

| 同年中 | 九條院雑仕常盤と通じる。 | ||||

| 久寿元(1154)年 | 31歳 | 京都 | 六男の醍醐禅師全成が誕生。 母は「九條院雑仕常盤」。 |

『尊卑分脈』より逆算 | |

| 久寿2年(1155) | 8月16日 | 32歳 | 京都 | 源義賢、武蔵国比企郡大蔵館で、比企郡小代郷から攻め寄せた悪源太義平に討たれる。 | |

| 九條院雑仕常盤と通じる。 | |||||

| 保元元(1156)年 | 33歳 | 京都 | 七男の卿公義円が誕生。 母は「九條院雑仕常盤」。 |

『尊卑分脈』より逆算 | |

| 12月29日 | 重任、下野守義朝、造日光山功 | 『兵範記』保元元年十二月廿九日条 | |||

| 保元2(1157)年 | 正月24日 | 34歳 | 京都 | 従五位上 平重盛 父清盛朝臣召進忠貞賞 源義朝 召進盛憲賞 右兵衛佐平頼盛 使左衛門少尉平信兼 |

『兵範記』保元二年正月廿四日条 |

| 10月22日 | 正五位下 源義朝、北廓 | 『兵範記』保元二年十月廿二日条 | |||

| 保元3(1158)年 | 35歳 | 京都 | 九條院雑仕常盤と通じる。 | ||

| 平治元(1159)年 | 36歳 | 京都 | 八男の源義経が誕生。 母は「九條院雑仕常盤」。 |

『尊卑分脈』より逆算 | |

●兒玉党系譜(『小代宗妙置文』)

有道遠峯―+―兒玉弘行――兒玉家行

(有貫主) |(有大夫) (武蔵権守)

|

+―有道経行――女子 秩父権守号重綱(室)也 彼重綱者高望王五男村岡五郎義文五代後胤

(有三別当)(号乳母御前) 秩父十郎平武綱嫡男也、

秩父権守平重綱為養子令相継秩父郡間改有道姓移テ平姓、以来於行重子孫稟平姓者也、

母秩父十郎平武綱女也

下総権守 秩父平武者 武者太郎 蓬莱三郎 母江戸四郎平重継女也、

行重 行弘 行俊 経重 経重者畠山庄司次郎重忠一腹舎兄也、

重綱の娘は武蔵国埼玉郡大田郷(行田市小針周辺)を本拠とする藤原秀郷の末裔、大田大夫行政の子・三郎行光に嫁ぎ、大田太郎行広と大河戸行方を産んでいる(『続史籍集覧』「秀郷流藤原氏諸家系図 上」)。大田氏が本拠とする大田郷は、荒川を挟んで秩父氏の支配地と隣接しており、こうしたことから婚姻関係が成立したものとみられる。『尊卑分脈』では「大田大夫行政」の弟「大田四郎行光此義正説也、或行政子」の子「号大河戸 下総権守行方」の項に「母秩父太郎重綱女」とあるが、弟の行広の母は記されていない。なお『尊卑分脈』の小山氏周辺の系譜は人名や罫の攪乱が多い。

小山四郎政光と下河辺五郎行義も大田行光の子があるが、彼らの母は兄の行広と行方とは異なるのだろう。政光と行義はともに武蔵国を離れ、政光は下野国衙付近の小山郷に進出し、行義は下総国下河辺庄の庄司となっている。大田行政は兄弟子息らの名字地を見るに、上野国から武蔵国、下野国、常陸国にまで広がる強大な勢力を誇っていたことがわかる。のちに秩父平氏から別当が輩出されることとなる都幾川上流の名刹慈光寺別当に、古くは大田行政の弟・阿闍梨快実が別当職となっており、その勢力の大きさがうかがわれる。

●『秀郷流藤原氏諸家系図』と秩父氏系図

+―法橋厳耀 +―畠山重保

|(慈光寺別当) |(六郎)

| |

秩父重綱―+―秩父重弘―+―畠山重能――――畠山重忠―+―円耀

(秩父権守)|(太郎太夫) (畠山庄司) (庄司次郎) (慈光寺別当)

|

+―女子 +―大田行広――――大田行朝―――大田行助

∥ |(太郎) (大田権守) (七郎)

∥ |

∥――――+―大川戸行方―+―清久広行―――清久広綱―――清久秀衡

∥ (下総守) |(太郎)

∥ |

∥ +―大川戸秀行――大川戸秀綱――大川戸秀胤

∥ |(次郎) (三郎兵衛) (孫三郎)

∥ |

∥ +―高柳秀行

∥ |(三郎)

∥ |

∥ +―大川戸行基

∥ |(四郎)

∥ |

∥ +―葛浜行平

∥

大田宗行―+―大田行政―――大田行光―――大田政光====吉見頼経

(下野大介)|(下野大介) (下野大介) (下野大掾) (三郎)

| ∥

+―快実 ∥―――――+―小山朝政

(慈光寺別当) ∥ |(小四郎)

∥ |

八田宗綱―――女子 +―長沼宗政

(武者所) (寒河尼) |(五郎)

|

+―小山朝光

(七郎)

重綱室の一人、横山次郎大夫経兼娘の従姉妹(近衛局、兵衛局)は常陸国八田郷の八田権守宗綱の室となるが、彼女は「八田権守妻、宇都宮左衛門尉朝綱之母也、右大将家御乳母也、近衛局兵衛局也」(『小野氏系図』「続群書類従」第七輯上)とあるように、頼朝の乳母となっている。そしてその娘(のち寒河尼)も頼朝乳母となり、小山政光に嫁いで小山朝政、長沼宗政、結城朝光を産んでいる(『続史籍集覧』「秀郷流藤原氏諸家系図 上」)。のちに義朝が下野守となるに及び、秩父氏と重縁にあたる小山政光を何らかの所役に起用しているのかもしれない。比企郡司の女子(のち比企尼)や八田宗綱室(兵衛局)、小山政光室(のち寒河尼)を頼朝の乳母としたのも、秩父氏所縁の女性という事が大きな理由であろう。

このほか、「武衛御誕生之初、被召于御乳付之青女今日者尼、號摩摩、住国相摸早河庄」(『吾妻鏡』治承五年閏二月七日条)とあるように、相模国中村党の女性も頼朝の最初期乳母として召されていたことがわかる。なお、「故左典厩御乳母字摩摩局、自相摸国早河庄参上、相具淳酒献御前、年歯已九十二、難期且暮之間、拜謁之由申之幕下、故以憐愍給、是有功故也」(『吾妻鏡』建久三年二月五日条)とあるように、義朝自身の乳母も相模国中村党の女性であった。義朝は相模国山内庄の首藤刑部丞俊通の妻(のちの山内尼)も頼朝の乳母としており、為義、義朝の東国の拠点の中心は武蔵国と相模国にあったと推測される。

【重綱養子】

+―秩父行重――――――――――秩父行弘―――秩父行俊====蓬莱経重

|(平太) (武者所) (武者太郎) (三郎)

| ↑

|【重綱養子】 |

+―秩父行高――――――――――小幡行頼 |

|(平四郎) (平太郎) |

| |

兒玉経行―+―女子 +―宇都宮朝綱 |

(別当大夫) (乳母御前) |(三郎) |

∥ | |

∥ 八田宗綱 +―八田知家 |

∥ (八田権守) |(四郎) |

∥ ∥ | |

∥ ∥―――――――+―女子 +―小山朝政 |

∥ ∥ (寒河尼) |(小四郎) |

∥ ∥ ∥ | |

∥ ∥ ∥――――+―長沼宗政 |

∥ ∥ ∥ |(五郎) |

∥ ∥ ∥ | |

+―小野成任――∥―――女子 +――――小山政光 +―結城朝光 |

|(野三太夫) ∥ (近衛局) | (下野大掾) (七郎) |

| ∥ | |

| ∥ +―横山孝兼――――――女子 +―法橋厳耀 | +―畠山重秀

| ∥ |(横山大夫)| ∥ |(慈光寺別当) | |(小太郎)

| ∥ | | ∥ | | |

横山資隆―+―横山経兼――∥―+―女子 | ∥――――+―畠山重能 +―畠山重光 +―畠山重保

(野三別当) (次郎大夫) ∥ ∥ | ∥ (畠山庄司) |(庄司太郎) |(六郎)

∥ ∥ | ∥ ∥ | |

∥ ∥―――――――――秩父重弘 ∥―――――+―畠山重忠――+―阿闍梨重慶

∥ ∥ | (太郎大夫) ∥ (庄司次郎) |(大夫阿闍梨)

∥ ∥ | ∥ |

∥ ∥ | +―江戸重継―+―女子 +―円耀

∥ ∥ | |(四郎) | |(慈光寺別当)

∥ ∥ | | | |

∥ ∥ | +―高山重遠 +―江戸重長 +―女子

∥ ∥ | |(三郎) (太郎) | ∥

∥ ∥ | | | ∥

∥ ∥ | +―女子 +―大田行広 | 島津忠久

∥ ∥ | | ∥ |(太郎) |(左兵衛尉)

∥ ∥ | | ∥ | |

∥ ∥ | | ∥――――+―大河戸行方 +―女子

∥ ∥ | | ∥ (下野権守) ∥

∥ ∥ | | ∥ ∥

∥ ∥ +――|―藤原行光 足利義純

∥ ∥ |(四郎) (上野介)

∥ ∥ |

秩父武綱―+―秩 父 重 綱―――――+―秩父重隆―――葛貫能隆――+―河越重頼――+―河越重房

(十郎) |(秩 父 権 守) (次郎大夫) (葛貫別当) |(太郎) |(小太郎)

| ∥ | |

+―女子 ∥ +―妹 +―河越重員

∥―――――――――――+―秩父行重 ∥ (三郎)

∥ ∥ |(平太) ∥

∥ ∥ | ∥

有道遠峯―+―兒玉経行――女子 +―秩父行高 ∥―――――+=小代俊平

(有貫主) |(別当大夫)(乳母御前) (平四郎) ∥ |(二郎)

| ∥ |

+―兒玉弘行――――――――――入西資行―――小代遠広――――小代行平 +―小代弘家

(有大夫) (三郎大夫) (二郎大夫) (右馬允)

●源氏の人々の乳母等

| 人名 | 乳母名 | 乳母夫 | 国 | 備考 | 出典 |

| 源為義 | 廷尉禅室御乳母 | 山内首藤資通入道 (仕八幡殿) |

相模国 | 『吾妻鏡』 治承四年十一月廿六日条 |

|

| 源義朝 | 摩摩局 |

中村党か | 相模国 | 故左典厩御乳母、年歯已九十二 康和3(1101)年生まれ 相摸国早河庄 |

『吾妻鏡』 建久三年二月五日 |

| 源義広 | 乳母某 () |

多和山某 | 不明 | 乳母子、多和山七太 | 『吾妻鏡』 治承五年閏二月廿三日条 |

| 源義平 | 乳母御所 | 秩父権守重綱 | 武蔵国 | 有三別当経行の女子 | 『小代宗妙置文』 『兒玉党系図』 |

| 源頼朝 | 摩摩 | 中村宗平? | 相模国 | 武衛御誕生之初、被召于御乳付之青女 住国相摸早河庄 |

『吾妻鏡』 治承五年閏二月七日条 |

| 乳母某 | 三善氏 | 京都 | 乳母妹の子が三善康信 | 『吾妻鏡』 治承四年六月十九日条 |

|

| 乳母某 | 不明 | 不明 | 久安5年、頼朝のために十四日間清水寺に参篭し、二寸銀正観音像を得る | 『吾妻鏡』 治承四年八月廿四日条 |

|

| 山内尼 【武衞御乳母】 |

山内首藤俊通 | 相模国 | 山内瀧口三郎経俊の老母 | 『吾妻鏡』 治承四年十一月廿六日条 |

|

| 比企尼 【武衞乳母】 |

掃部允 | 武蔵国 | 義員姨母、甥義員を猶子とする。武蔵国比企郡を請所として夫の掃部允を相具して下向している | 『吾妻鏡』 寿永元年十月十七日条 |

|

| 兵衛局 【右大将家御乳母】 |

八田権守宗綱 | 下野国 | 宇都宮左衛門尉朝綱之母 | 『小野氏系図』 | |

| 寒河尼 【武衛御乳女】 |

小山下野大掾政光 | 下野国 | 故八田武者宗綱息女 | 『吾妻鏡』 治承四年十月二日条 |

|

| 源義仲 | 乳母某 | 中三権守兼遠 | 上野国 または信濃国 または京都 |

『吾妻鏡』 治承四年九月七日条 |

永治2(1142)年の高山御厨寄進後、義朝は幼い嫡子義平を重綱に預け、上総国の「上総介常澄」のもとへ移り「上総曹司源義朝」(『天養記』天養二年三月四日)と称されている。義朝は武蔵国比企郡を拠点に、上総国埴生庄の常澄や相模国鎌倉郡など、関東に形成されていた為義家人のネットワーク間を移動していたとみられる。保延元(1135)年までには常胤(保延元年当時十八歳)が秩父重綱孫娘(秩父重弘女子)と婚姻している(翌保延二年に嫡子胤正誕生)ように、常胤の結婚もこの為義家人のネットワーク中で結ばれたものであろう。保延元(1135)年当時、義朝は十三歳でまだ在京であったと思われるため、常胤と重綱女の婚姻を推進したのは為義と考えられる。

ところが義朝は、康治2(1143)年に下総国「相馬郡」について「源義朝朝臣就于件常時男常澄之浮言、自常重之手」から「責取圧状之文」るという事件を起こしている(久安二年八月十日『正六位上平朝臣常胤寄進状』:『櫟木文書』)。このときの譲状に付されたものは「相馬郷」に関する継承の案文で、これを公験として署判したものが義朝に渡された可能性があろう。なお、常重は相馬「郡司職」を解任された形跡はなく、かつて天治元(1124)年に常重が養父常晴から「天治元年六月所譲与彼郡」(永暦二年二月廿七日『正六位上行下総権介平朝臣常胤解写』)と同様に「相馬郡」を常重から譲渡させたのだろう。

義朝が常重から「相馬郡(郡司職)」「相馬郷(地主職)」の権利を圧し取った康治2(1143)年は、年初で下総守が交替した年であった。康治2(1143)年正月27日の除目で「従五位下源親方」が「前司親通進衛料物功」で「下総守」となっている(『本朝世紀』康治二年正月廿七日条)。この交替のタイミングで義朝が常重から相馬郷の圧状を責め取ったのは、新司親方から「相馬郡司」の「国判」を得ることと、相馬御厨の「免判」を得るための可能性があろう。また、常重はこれ以降公的な文書に名を見せずに子息常胤が登場していることから、「常時男常澄之浮言」とは常重の重病等を知った常澄の横やりを指すのかもしれない。

なお、親通の後継国司となった「源親方」は親通の子「従五位下下総守親方」(『尊卑分脈』)と同一人物とされる(野口実『中世東国武士団の研究』高科書店 1994年)。親通は保延4(1138)年11月6日、「守藤原朝臣親通募重任功、造進彼社(香取大神宮)」によって重任しており(「安芸国厳島社神主佐伯景弘解」『広島県市古代中世資料編Ⅱ』)、親通―親方という親子での継承だったことがわかる。親族で国司が継承される場合は姓を改めて記載される例があるという(野口実『中世東国武士団の研究』高科書店 1994年)。

| (1) | 相馬郡司職の補任 | 平常澄の希望であろう。「常時男常澄之浮言」により相馬郡を奪取し、常澄を相馬郡司職に就ける。おそらくいったんは認められ、常澄の九男・九郎常清が相馬郡に入ったと思われるが、「圧状」であることが発覚したためか、久安2(1146)年までに罷免(辞任)とみられる。 |

| (2) | 相馬御厨の寄進 | 国免荘としての相馬御厨を成立させるため、新下総守から国判を得る意図か。 相馬郷に関する公験は新下総守親方の父親通が保有しているが、義朝が親通と接触した形跡はない。親通が得ていた相馬郷に関する公験一切は、二男の親盛へ譲られており、義朝は継承していないが、義朝は天養2(1145)年3月11日に寄進状を奉呈しており、国判を得ていたと思われる。 |

なお、義朝は康治2(1143)年に常重から「相馬郡」「相馬郷」を「掠領」したが、「相馬郷」に関しては天養2(1145)年まで何ら沙汰もなく寄進もしていない。「相馬郡」に関しては常重は郡司職を停止され、おそらく常澄が継承し、その子九郎常清がこれをさらに譲られたと想定される。相馬郡及び相馬郷を譲ったことで、常重は相馬御厨の下司職もまた放任された可能性があるが、それ以前に常重が亡くなっていた可能性があろう。

その後義朝は「称伝得字鎌倉之楯、令居住之間」とあるように「鎌倉之楯」を「伝得」して相模国鎌倉に移り住んでいる(「官宣旨案」『平安遺文』2544)。鎌倉へ移った義朝は(このとき常澄の子、八郎広常が鎌倉に同道したと思われる)、大庭御厨に含まれる「高座郡」の「鵠沼郷」を理由もなく「鎌倉郡内」と称し、9月上旬、義朝と結託した相模国在庁の田所目代源頼清の下知のもと、義朝郎従清大夫安行、新藤太、庁官等が大庭御厨に乱入した。さらに10月21日にも「田所目代散位源朝臣頼清」ら在庁および「義朝名代清大夫安行、三浦庄司平吉次、男同吉明、中村庄司同宗平、和田太郎助弘」ら千余騎による狼藉が行われた(『天養記』天養二年三月四日)。この濫行で御厨内「伊介神社」の祝であった荒木田彦松が頭を割られて殺されている。

|

| 鵠沼神明社(伊介神社) |

その後、常重が相馬郷を寄進した際の口入神官である荒木田延明が「沙汰」したことで(仁安二年六月十四日『荒木田明盛神主和与状』)、義朝は天養2(1145)年3月11日、「為募太神宮御威、限永代所寄進也」(天養二年三月十一日『源某寄進状』)、「恐神威永可為太神宮御厨之由、天養二年令進避文」(仁安二年六月十四日『荒木田明盛神主和与状』)とある通り、神宮から「御勘発(譴責)」され、「永可為太神宮御厨之由」の寄進状(避文)を皇太神宮へ奉った(天養二年三月「源某寄進状写」『鏑矢伊勢方記』)。

この相馬御厨寄進については、「御勘発」によるものであるため、この前年天養元(1144)年9月、10月に義朝が起こした相模国大庭御厨濫行も関係していた可能性があり、相馬御厨領主の荒木田延明は、大庭御厨で殺害された神官荒木田彦松と同族であろう。

天養2(1145)年3月4日、朝廷は相模国司(藤原頼憲)に対して義朝へ御厨への狼藉停止を命じる宣旨を下し、これを「伊勢大神宮司」へ伝えている(天養二年三月四日『宣旨案』:『天養記』)。義朝が荒木田延明の沙汰で相馬御厨の避状(寄進状)を奉呈したのはこの七日後であり、これ以前に延明からの抗議があった可能性があろう。当時の相模守は藤原頼憲(美福門院近臣の藤原憲方子息)で、天養元(1144)年正月24日の除目により前任藤原親家から引き継いで相模守となっている。

荘園領主側としては、常重であろうが義朝であろうが、年貢供祭を確実に実行されれば、下司職が誰であろうと構わなかったということがわかる。ただし、この寄進状は下司職の条件も署名も明確ではなく拙い内容となっている。そしてこの寄進に対する神宮側の対応は全く伝わらず、寄進成立後に国判が出されたという文書もないため、実際に寄進が成立したのかは不明である。

●天養2(1145)年3月11日『源某寄進状写』(『鏑矢伊勢方記』)

なお、義朝は東国家人の再編成の過程で神宮領への狼藉が発生せざるを得ない中、神宮を畏敬していた様子がうかがわれる。安房国丸御厨は「左典厩義朝令請廷尉禅門為義御譲給之時、又最初之地也」(『吾妻鏡』治承四年九月十一日条)で、「而為被祈申武衛御昇進事、以御敷地去平治元年六月一日奉寄 伊勢太神宮給」(『吾妻鏡』治承四年九月十一日条)というものであり、為義、義朝の神宮信仰心は、故義朝を敬愛する頼朝へと引き継がれ、頼朝は鶴岡八幡宮寺と並んで甘縄神明社を深く崇敬した。そして従者(源頼政または熱田大宮司家と関わりのある人物か)で側近の藤九郎盛長を源家別邸の甘縄邸に置いてこれを管理させ、数度にわたって神明社を参詣しているのである。

平貞盛―――女 +―藤原隆時―――藤原清隆

(信濃守) ∥ |(因幡守) (中納言)

∥ |

∥――――+―藤原範隆―――藤原資隆

∥ (甲斐守) (上西門院蔵人)

藤原清綱

(左衛門佐)

∥――――+―藤原隆能

∥ |(主殿頭)

∥ |

後三条天皇――高階為行――女 +―藤原忠清―+―藤原惟忠――――――藤原惟清

(信濃守) |(淡路守) |(太皇太后宮大進)

| |

| +―藤原清兼――――+―藤原清長

| |(太皇太后宮大進)|(太皇太后宮大進)

| | |

| | +―藤原康俊

| | |(待賢門院蔵人)

| | |

| | +―藤原惟清

| | (左大臣勾当)

| |

| +―藤原行俊――――――藤原清定

| |(待賢門院蔵人) (八条院蔵人)

| |

| +―女

| ∥―――――――――源義朝

| ∥ (下野守)

| 源為義

| (検非違使)

|

+―藤原隆重―+―藤原政重

(筑前守) |(白河院蔵人)

|

+―平忠重【刑部卿平忠盛為子改姓】

|(散位)

|

+―藤原清重――――――藤原在重

|(蔵人) (上西門院判官代、下総守)

|

+―右衛門佐

(後白河院宮女)

∥

藤原信西

(少納言入道)

その後、義朝の相馬御厨の寄進を知った(荒木田延明または子・明盛からの報告であろう)常胤は、父常重が国司親通に譲った相馬郷・立花郷の「新券」を取り戻すべく、久安2(1146)年に「上品八丈絹参拾疋、下品七拾疋、縫衣拾弐領、砂金参拾弐両、藍摺布上品参拾段、中品五拾段、上馬弐疋、鞍置駄参拾疋」を国庫に「進済」した。

| 保延2(1136)年: 常重未進分 |

(1)准白布726段2丈5尺5寸 | 「弁進」相馬立花両郷 |

| 久安2(1146)年: 常胤進済分 |

(1)上品八丈絹:30疋 (2)下品:70疋 (3)縫衣:12領 (4)砂金:32両 (5)藍摺布上品:30段 (6)中品:50段 (7)上馬:2疋 (8)鞍置駄:30疋 |

「所不被返与件新券」 ※其中一紙先券之内、被拘留立花郷壱處許之故 ↓ (1)「被拘留立花郷壱處」 ⇒理由は不明だが、親通から関白忠実に寄進されたか。 (2)「至于相馬地者、且被裁免畢」 ⇒「以常胤為相馬郡司、可令知行郡務之旨、去四月之比国判早畢」 |

これにより、下総守は常重の官物未納の「進済」を認め、久安2(1146)年4月、常胤は「国判」を以て正式に「相馬郡司職」に還任され「可令知行郡務」とされた。このとき「其中一紙先券之内、被拘留立花郷壱處許之故、所不被返与件新券也」(久安二年八月十日『正六位上平朝臣常胤寄進状』(『櫟木文書』:『鎌倉遺文』所収))とあるように、常重が保延2(1136)年に国司藤原親通に遣わした「相馬立花弐箇處私領辨進之由、押書新券」(永万二年六月十八日『荒木田明盛和与状写』)である「一紙先券」のうち、立花郷は「被拘留」されたため、国司から出された新券は相馬郷のみであった。なお「立花郷」が返されなかった理由は、親通から私君の関白藤原忠実へ寄進されたためであろう。立花郷は「橘」庄が立荘され、隣接する木内郷(木内庄)とともに摂関家領となった。その後「橘幷木内庄」は忠実・忠通を経て、忠実の子・権大納言兼房へ譲られており、文治2(1186)年3月12日当時、「二位大納言家」領として「貢未済庄々」(『吾妻鏡』文治二年三月十二日条)に列記されている。

具平親王―――源師房 +―源国信――――――――――――源信子

(中務卿) (太政大臣) |(権中納言) ∥

∥ | ∥ 【近衞殿】

∥――――+―源顕房―+―――――――――源師子 ∥――――――――藤原基実

∥ |(右大臣) ∥ ∥ (関白)

∥ | ∥ ∥

+―藤原尊子 +―源麗子 ∥ ∥ 【九條殿】

| ∥――――――藤原師通 ∥――――――藤原忠通 +―藤原兼実

| ∥ (関白) ∥ (関白)∥ |(関白)

| ∥ ∥ ∥ ∥ ∥ |

| ∥ ∥ ∥ ∥ ∥―――+―藤原兼房

| ∥ ∥ ∥ ∥ ∥ |(権大納言)

| ∥ ∥ ∥ ∥ ∥ |

藤原道長―+―藤原頼通―――藤原師実 ∥――――――藤原忠実 ∥ 加賀局 +―慈円

(関白) |(関白) (関白) ∥ (関白) ∥ (天台座主)

| ∥ ∥

+―藤原頼宗―――藤原俊家―+―藤原全子 ∥――――――――藤原聖子

(右大臣) (右大臣) | ∥ (皇嘉門院)

| ∥ ∥

+―藤原宗通――――――――――藤原宗子 崇徳天皇

(権大納言)

|

| 伊勢内宮 |

一方で、裁免された「至于相馬地者、且被裁免畢」(久安二年八月十日『御厨下司正六位上平朝臣常胤寄進状写』)の「相馬地」とは、「立花郷」との対比および立花郷新券不与の文意から「相馬郷」のことと判断される。つまり常胤は相馬郷(手賀沼以北の旧相馬御厨エリア)を取り戻したことがわかる。しかし、この国司新券には、常重から親通への譲状に付された公験(継承証文の案文)は附されなかったとみられる。その公験はすでに親通から次男下総大夫親盛へ継承されていたためである。これがのちに「匝瑳北条之由緒」により在京官吏の前左衛門少尉源義宗の手に渡り、常胤と相馬御厨の下司職を争うこととなる。

その後、久安2(1146)年8月10日に常胤はかつて常重が内宮と交わした「常重契状」に基づき、「御厨下司正六位上平朝臣常胤」として内宮へ相馬郷を寄進する(久安二年八月十日『正六位上平朝臣常胤寄進状写』)。寄進時に於いて常胤がすでに「御厨下司」と称しているのは、「常重契状」に「下司職者以経重子孫」(大治五年十二月『下総国司庁宣写』)などの一文が入っていたためと思われ、源義朝の寄進を強烈に否定する意味もあったのだろう。

●久安2(1146)年8月10日『正六位上平朝臣常胤寄進状』(『鏑矢伊勢宮方記』:『千葉県史料』中世編)

寄進については、4月の「進済」と「相馬郡司」補任から7月までの間に内宮との間で細かい取り決めが済んだとみられ、寄進日付で、加地子・下司職は常胤の子孫に相伝され、「預所職」は「本宮御牒使清尚」の子孫に相承されるべきこと寄進条件が追加された正式な寄進状が作成された(久安二年八月十日『御厨下司正六位上平朝臣常胤寄進状写』)。結果的に源義朝の寄進は否定されたことになる。

久安7(1151)年正月、藤原信成が下総守となる。彼は久寿2(1155)年2月25日、「下総、伊豆、佐渡 已上延任各二年」とあることから、四年の任期後に二年の延任が認められている。ただし、同じく春日祭に従った「諸大夫」の「院北面 下総守信成」(『兵範記』仁平四年正月三十日条)は、「下総前司」とされているが(『兵範記』仁平四年ニ月ニ日条)、その後も信成が在任していることが確認できることから、『兵範記』の誤記であろう。

前任の下総守の親方と弟・親盛(故親通男、下総大夫)は仁平4(1154)年正月30日、春日祭上卿となった「左府家嫡中納言中将殿(藤原兼長)」に従う「散位」の「地下君達」として名が見えており(『兵範記』仁平四年正月三十日条)、氏長者の頼長の家人で嫡子・兼長に付されたと推測される。その後任は摂関家の家人ではなく、院の影響下にあった人物が就いていることから、下総国は摂関家から鳥羽院へ移ったのであろう。

| 任官・在任年 | 在任 | 人名 | 備考 | 出典 |

| 【除目】 大治2(1127)年 正月20日 |

大治2(1127)年~ 大治5(1130)年 |

藤原茂明 | 大治5(1130)年、讃岐介に転じる | 『中右記』 大治二年正月廿日条 |

| 【在任】 天承元(1131)年11月17日 |

源盛邦 | 大殿忠実の院参先駈 | 『時信記』 天承元年十一月十七日条 |

|

| 【在任】 長承元(1132)年 4月21日 |

源盛固 =源盛邦 |

斎院御祓に際し、斎院長官資賢の代理として先駈 | 『中右記』 長承元年四月廿一日条 |

|

| 【在任】 長承元(1132)年 11月23日 |

源盛邦か | 当時、下総国に下向していた | 『中右記』 長承元年十一月廿三日条 |

|

| 【在任】 長承3(1134)年 閏12月24日 |

源盛邦か | 長承3(1134)年閏12月24日、「下総国不堪」の奏上 | 『中右記』 長承三年閏十二月廿四日条 |

|

| 【除目?】 保延元(1135)年 正月? |

保延元(1135)年~ 康治元年(1142)年 |

藤原親通 | 下野国から名替? ※大治2(1127)年正月20日には下野守任中(『中右記』大治二年正月廿日条) |

|

| 【在任】 保延2(1136)年 7月15日 |

藤原親通 | 官物未納のため常重拘束 | ||

| 【在任】 保延2(1136)年 11月13日 |

藤原親通 | 散位紀季経に指示をして 常重から新券を押し取る |

||

| 【重任】 保延4(1138)年 11月6日 |

藤原親通 | 香取大神宮の造替の功で重任 | 「安芸国厳島社神主佐伯景弘解」 | |

| 【除目】 康治2(1143)年 正月27日 |

康治2(1143)年~ 久安2(1146)年? |

源親方 | 前司親通進衛料物功 従五位下 |

『本朝世紀』 康治二年正月廿七日条 |

| 大江元重 | 下総介(史宿) 従五位下 |

|||

| 【在任】 久安2(1146)年 4月 |

久安2(1146)年?~ 久安6(1150)年? |

藤原在重? | 常胤を相馬郡司職に任じた | |

| 【除目】 久安7(1151)年 正月 |

久安7(1151)年~ 保元3(1158)年? |

藤原信成 | 院北面。藤原信頼の同族で院近臣。 時期的に久寿二年に延任の下総守と同一人物。 仁平3(1153)年3月28日に院蔵人。仁平4(1154)年正月30日当時に下総前司とあるが、兵範記の誤記か。 その後、遠江守となっている。 久寿元(1154)年2月2日「下総前司信成」 |

『勘例』(『国司補任』) 『兵範記』 仁平三年三月廿八日条 『兵範記』 仁平四年ニ月ニ日条 |

| 【延任二年】 久寿2(1155)年 2月25日 |

藤原信成? | 延任各二年 | 『兵範記』 久寿二年二月廿五日条 |

|

| 【在任】 保元2(1157)年 10月22日 |

藤原信成 | 従五位上に昇叙 | 『私要抄』(『国司補任』) | |

| 【除目】 保元4(1159)年 正月29日 |

保元4(1159)年~ 仁安2(1167)年? |

源有通 | 大蔵卿源行宗の子で、のち大納言成通の養子となって藤姓に改める。 | 『極秘大間記』 |

| 【除目】 仁安2(1167)年 正月? |

仁安2(1167)年 | 藤原高佐 | 仁安元(1166)年9月は飛騨守在任 仁安2(1167)年8月は「前下総守」 仁安3(1168)年6月は「前下総守」 |

『兵範記』仁安二年八月六日条 『兵範記』仁安三年六月廿日条 |

| 【除目】 仁安2(1167)年 2月21日 |

仁安2(1167)年~ | 藤原実仲 | 仁安2(1167)年2月21日に父(伯父)公通が権大納言を辞す代わりに下総守となる。 | 『尊卑分脈』 『公卿補任』 |

久寿3(1156)年に入ると鳥羽院は体調の不良が目立ち始め、改元して保元元(1156)年5月には食事も摂れないほど悪化する。摂食不良とその後の腹部の膨張(腹水貯留であろう)ならびに手足の浮腫から消化器系疾患か。5月中には死を覚悟していたとみられ、自分の死後、上皇(のちの崇徳院)や左大臣頼長らによる政権樹立を嫌い、有力武家貴族らに対して招集する院宣を発している。「去月朔以降、依院宣、下野守義朝幷義康等」が禁中の守護として宿営し、「出雲守光保朝臣、和泉守盛兼、此外源氏平氏輩、皆悉率随兵祇候于鳥羽殿」と、出雲守源光保、和泉守平盛兼ほか源平諸氏が鳥羽殿の警衛に参じた(『兵範記』保元元年七月十日条)。鳥羽院は「義朝、義康、頼政、季実、重成、惟繁、実俊、資経、信兼、光信」らを後白河天皇に付属させるべく遺詔を残していたというが(『保元物語』)、この院宣であろうか。

7月2日、鳥羽院は鳥羽安楽寿院で崩御した(『兵範記』保元元年七月二日条)。五十四歳。その死からわずか三日後の7月5日には後白河天皇が蔵人雅頼を通じ、検非違使を動員して「京中武士」の動きを停止させた(『兵範記』保元元年七月五日条)。これは「蓋是法皇崩後、上皇左府同心発軍、欲奉傾国家」という風聞が京中に流れたことによる。鳥羽院の崩御とともに後白河天皇は、鳥羽院の兄上皇および左大臣頼長勢力を鎮圧すべくさまざまな画策を実行に移していく。

7月6日には、左衛門尉平基盛が東山法住寺辺で、左大臣頼長に祇候する大和源氏源親治を追捕した(『兵範記』保元元年七月六日条)。

さらに7月8日、後白河天皇は諸国司に対して「入道前太政大臣幷左大臣、催庄園軍兵之由、慥可令停止」を勅した(『兵範記』保元元年七月八日条)。そして「蔵人左衛門尉俊成幷義朝随兵等」に勅して頼長邸「東三條」邸を接収した。頼長は当時宇治にあって東三條邸を留守にしていたときを狙ったものであった。天皇側による圧力が強まっている様子がうかがえる

こうした状況を知った上皇(崇徳院)は怒り、滞在していた鳥羽田中御所から夜陰に紛れて白河前斎院御所へと遷幸し(『兵範記』保元元年七月九日条)、翌10日には移った白河殿で軍勢を集め始める(『兵範記』保元元年七月十日条)。しかし、それに応じたのは上皇や左府頼長の家人など所縁の人物ばかりであった。

崇徳院・頼長に加わった諸士(『兵範記』保元元年七月十日条)

| 上皇祇候 | 散位平家弘、大炊助平康弘、右衛門尉平盛弘、兵衛尉平時弘、判官代平時盛、蔵人平長盛、源為国 |

| 故院勘責 今当召出 |

前大夫尉源為義、前左衛門尉源頼賢、八郎源為知(為朝)、九郎冠者(為仲) |

| 左府祇候 | 前馬助平忠正、散位源頼憲 |

後白河天皇に加わった諸士(『兵範記』保元元年七月十日条)

| 下野守義朝、右衛門尉義康、安芸守清盛朝臣、兵庫頭頼政、散位重成、左衛門尉源季実、平信兼、右衛門尉平惟繁、常陸守頼盛、淡路守教盛、中務少輔重盛 |

7月11日早朝、御所高松殿から「清盛朝臣、義朝、義康等」が六百余騎を率いて白河御所へ進軍した。平清盛は三百余騎を率いて二條大路から、源義朝は二百余騎を率いて大炊御門大路から、源義康は百余騎を率いて近衞大路からそれぞれ攻め上がったという。さらに前蔵人源頼盛が郎従数百人を揃え、源頼政、源重成、平信兼らが重ねて白河へと派兵された(『兵範記』保元元年七月十一日条)。

保元の乱相関図(■:崇徳上皇方、■:後白河天皇方)

|

~天皇、上皇、親王ほか~ 藤原璋子 |

~摂関家~ 藤原忠実―+―藤原忠通――藤原基実 |

|

~河内源氏~ 源義家―+―源義親――――源為義――+―源義朝 |

~伊勢平氏~ 平正盛―+―平忠盛―+―平清盛 |

この合戦の様相は、日記の故記録では『兵範記』が唯一のものであるが、そこでは7月11日「彼是合戦已及雌雄由使者参奏、此間主上立御願、臣下祈念、辰剋、東方起煙炎、御方軍已責寄懸火了云々、清盛等乗勝逐逃、上皇左府晦跡逐電、白川御所等焼失畢齋院御所幷院北殿也」とあり、平清盛を筆頭とする官軍が上皇及び左大臣頼長の軍勢を打ち破り、白河御所などが焼失したことを伝えている。午剋には清盛以下の大将軍はみな内裏へ帰参し、平清盛と源義朝はとくに朝餉間へと召され、上皇、左大臣頼長、源為義以下の人々は行方知れずとなったことを報告している。

この白河御所での戦いについては、『保元物語』によるほかないが、多分に誇張表現や筆者による加筆があり、信憑性については甚だ疑問が多いため、参考程度となるが、この保元の乱では、「上総ニハ介乃八郎弘経、下総ニハ千葉介経胤」(『保元物語』)とあって、当時三十九歳の常胤は上総権介常澄の八男・介八郎広常や相模国鎌倉党の大庭景義・景親兄弟らとともに源義朝に随って後白河天皇方として崇徳上皇(後白河天皇の兄)方と戦ったとされている。

介八郎広常の父・常澄は武蔵国秩父から移ってきた義朝を一年程度上総国内に住まわせており(為義の依頼か)、広常は義朝の郎従となって鎌倉にも館を構えたことから、当初より積極的に参戦したと思われる。一方、常胤は元来、千葉庄を通じて鳥羽院(八条院)に仕えた人物であり、後白河天皇方として参戦しているものの、義朝に応じたのではなく、故鳥羽院の遺詔により後白河天皇の勅を受けた諸国司の催促に応じたものであると考えられる。常胤は義朝との相馬御厨を巡る対立関係は解消されておらず、永暦2(1161)年4月1日の段階で相馬御厨は「雖然非彼朝臣所知之由、証文顕然候」(永暦二年四月一日『下総権介平申状案』:『櫟木文書』)と述べているように、常胤は広常とは立場が異なっていた。

保元の乱に義朝に随った人々(『保元平治物語』慶長本)

| 鎌田次郎正清 | 後藤兵衛実基 | ||||

| 近江国 | 佐々木源三 | 八嶋冠者 | |||

| 美濃国 | 平野大夫 | 吉野太郎 | |||

| 尾張国 | 舅・熱田大宮司(家子・郎等) | ||||

| 三河国 | 志多良 | 中条 | |||

| 遠江国 | 横地 | 勝俣 | 井八郎 | ||

| 駿河国 | 入江右馬允 | 高階十郎 | 息津四郎 | 神原五郎 | |

| 伊豆国 | 狩野宮藤四郎親光 | 狩野宮藤五郎親成 | |||

| 相模国 | 大庭平太景吉 | 大庭三郎景親 | 山内須藤刑部丞俊通 | 瀧口俊綱 | 海老名源八季定 |

| 秦野二郎延景 | 荻野四郎忠義 | ||||

| 安房国 | 安西 | 金余 | 沼平太 | 丸太郎 | |

| 武蔵国 | 豊嶋四郎 | 中条新五 | 中条新六 | 成田太郎 | 箱田次郎 |

| 川上三郎 | 別府二郎 | 奈良三郎 | 玉井四郎 | 長井斉藤別当実盛 | |

| 斎藤三郎実員 | |||||

| (横山党)悪次 | 悪五 | ||||

| (平山党)相原 | |||||

| (児玉党)庄太郎 | 庄次郎 | ||||

| (猪俣党)岡部六弥太 | |||||

| (村山党)金子十郎家忠 | 山口十郎 | 仙波七郎 | |||

| (高家)河越 | (高家)師岡 | (高家)秩父武者 | |||

| 上総国 | 介八郎弘経 | ||||

| 下総国 | 千葉介経胤 | ||||

| 下野国 | 瀬下太郎 | 物射五郎 | 岡本介 | 名波太郎 | |

| 上野国 | 八田四郎 | 足利太郎 | |||

| 常陸国 | 中宮三郎 | 関二郎 | |||

| 甲斐国 | 塩見五郎 | 塩見六郎 | |||

| 信濃国 | 海野 | 望月 | 諏方 | 蒔葉 | 原 |

| 安藤 | 木曾中太 | 木曾弥中太 | 根井大矢太 | 根川神平 | |

| 静妻小二郎 | 片切小八郎大夫 | 熊坂四郎 |

ここに挙げられた人々は、後述の平治の乱当時も義朝の「郎従」として名がみえる人々が多く見られるが、このうち「長井齋藤別当、片切小八郎大夫等」は「于時各六條廷尉御家人」(『吾妻鏡』治承四年十二月十九日条)とあるように、もともと六條判官為義の家人であった。その六條判官為義の家人であったはずの人々がいずれも義朝に従属している当時の認識からも、前述の通り、義朝の「廃嫡」という事実はなく(東国経営主体として東国・京都を往復させた義朝と、在京官吏を探らせた義賢とでは、為義にとっての「活用」手段が異なるため、そもそも同列に扱うべき単純なものではない)、義朝がすでに為義家人を被官化していた(すでに義朝が譲りを受けていた可能性)ことがうかがえる。

「保元の乱」は結果として後白河天皇(官軍)の勝利に終わり、同日夕刻、合戦の勲功として、安芸守平清盛は播磨守へ、右馬助源義朝は右馬権頭へ、右衛門尉源義康は左衛門尉兼検非違使へと任官することとなるが、義朝は同日、右馬権頭から一気に左馬頭へと昇み、十九年にわたって左馬頭を務めてきた藤原隆季は「雖無所望」と、強制的に左京大夫へ転じることとなる(『公卿補任』保元三年)。『保元物語』によれば義朝が恩賞の不足を訴えたとされる(『保元物語』)。

保元元(1156)年:褒章された人々(『兵範記』より)

| 日時 | 名前 | 褒賞 | 備考 |

| 7月11日 | 藤原忠通 | 氏長者 | 関白前太政大臣。 |

| 小僧都覚継 | 左府頼長より収公された所領 | 興福寺権別当。 | |

| 平清盛 | 安芸守⇒播磨守 | 安芸守より転任。 | |

| 源義朝 | 右馬助⇒右馬権頭⇒左馬頭 | 下野守兼任。同日、左馬頭隆季が左京大夫へ遷任される。 | |

| 源義康 | 右衛門尉⇒左衛門尉 | 検非違使。蔵人。右衛門尉より陞任。 8月6日夕方、従五位下に昇叙。 |

|

| 7月16日 | 平頼盛 | 昇殿 | 常陸介。兄の清盛が申請。 |

| 平教盛 | 昇殿 | 淡路守。兄の清盛が申請。 |

7月13日、上皇は実弟の仁和寺五宮(覚性法親王)のもとに出頭し、16日には為義が出家姿で義朝のもとへ出頭している。そして17日には諸国の国司に対して、前太政大臣忠実と左大臣頼長の所領を没官することを通達し、21日は流矢を受けて負傷死したと伝えられた頼長の遺骸が「般若山辺」で掘り起こされて実検された。

7月23日、上皇(讃岐院。のち崇徳院)は讃岐国へ流され、7月28日から30日にかけて、上皇および左大臣頼長の主な戦力として加担した人々が処刑された。8月3日には頼長有縁の公卿の流罪が執行され、「保元の乱」は幕を閉じるが、皇位継承については様々な蟠りが残されたまま引き継がれ、再び内紛の様相が露呈し始める。

保元元(1156)年:罪に問われた人々(『兵範記』より)

| 名前 | 処罰 | 官職等 | 備考 |

| 藤原兼長 | 出雲国へ流罪 | 権中納言兼 右近衞大将 |

左府頼長次男。母は権中納言源師俊女。次男だが、母の家格が高いことから、嫡子とされた。 8月3日、山城国稲八間庄へ追放 (使:右衛門尉平維繁、左衛門府生安倍資良)。保元三年正月出雲国で薨去。二十一歳。 |

| 藤原師長 | 土佐国へ流罪 | 権中納言兼 左近衞中将 |

左府頼長長男。母は陸奥守源信雅女。母は兼長母同様、村上源氏出身だが、受領層であったため、長男であったが次男扱いとされた。 8月3日、山城国稲八間庄へ追放 (使:右衛門尉平維繁、左衛門府生安倍資良)。土佐に配流されるが許されて帰国したのち、皇后宮大夫、内大臣、右大将と昇進。後白河院のもと、摂関に成りうる立場であったが、政治的配慮により太政大臣とされ、摂関の道をあきらめさせられる。 |

| 藤原隆長 | 伊豆国へ流罪 | 右近衞中将 | 左府頼長三男。 8月3日、山城国稲八間庄へ追放(使:右衛門尉平維繁、左衛門府生安倍資良)。伊豆国へ配流されたのちの動向は不明。 |

| 範長 | 安房国へ流罪 | 大法師 | 左府頼長四男。 8月3日、山城国稲八間庄へ追放 (使:右衛門尉平維繁、左衛門府生安倍資良)。安房国へ配流されたのちの動向は不明。 |

| 尋範 | 所領没官 | 権大僧都 | 興福寺別当。藤原頼通の孫で関白忠通、左府頼長の大叔父。 |

| 千覚 | 所領没官 | 権律師 | 藤原盛実の子で、左府頼長の母方の叔父。13日に瀕死の頼長が頼り、14日、その房で頼長は薨じる。 |

| 信実 | 所領没官 | 大法師 | 興福寺上座。悪僧として知られ、興福寺へ大きな影響力を持っていた。 |

| 玄実 | 所領没官 | 信実の子。 | |

| 清頼 | 蔵人大夫 | 7月13日、捕縛。左大臣家職事。 | |

| 藤原教長 | 常陸国へ流罪 | 右京大夫 | 7月14日、広隆寺辺で出家し参上。左衛門尉季実が具す。 8月3日、被行流罪(使:左衛門尉平実俊) |

| 親頼 | 治部丞 | 7月16日、捕縛。左大臣家侍所司。兵庫頭頼政が召し出す。 | |

| 藤原忠実 | 所領没官 | 前太政大臣。 | |

| 源成雅 | 越後国へ流罪 | 左近衞中将 | 8月3日、被行流罪(使:右衛門大志坂上兼成)。皇后宮亮信雅の子。 |

| 藤原成隆 | 阿波国へ流罪 | 皇后宮権亮 |

8月3日、被行流罪(使:右衛門少志中原業倫)。御二条院師通の庶子・少納言家隆の子。妹は待賢門院女房となり平忠盛に嫁ぎ、平教盛を産む。 |

| 藤原実清 | 土佐国へ流罪 | 前右馬権頭 | 8月3日、被行流罪(使:右衛門少志中原業倫)。大蔵卿公信の長男。 子・仁和寺の賢清権少僧都は『養和二年後七日御修法記』(『続群書類従』第二十五輯下に所収)を著している。 |

| 俊通 | 上総国へ流罪 | 散位 | 8月3日、被行流罪(使:右衛門志佐伯国忠) |

| 藤原盛憲 | 佐渡国へ流罪 | 散位 | 8月3日、被行流罪(使:左衛門尉平実俊)。勧修寺流。二条院御世に赦免され帰京する。頼長の母方の従兄弟にあたり、子の勧修寺重房は宗尊親王に従って鎌倉に下向し、関東管領上杉氏の氏祖となった。 |

| 平忠貞 | 7月28日六波羅辺で斬刑 | 前右馬権助 | 前名忠正。平正盛の子で清盛の叔父。 |

| 道行 (忠貞郎従) |

7月28日六波羅辺で斬刑 | ||

| 藤原憲親 | 下野国へ流罪 | 皇后宮権大進 | 8月3日、被行流罪(使:右衛門志佐伯国忠)。勧修寺流。上記藤原盛憲の弟にあたる。母は安芸守尹通の娘で信西入道の従姉妹である。 |

| 藤原経憲 | 隠岐国へ流罪 | 散位 | 8月3日、被行流罪(使:右衛門志清原能景)。下総守宗国の子。 |

| 源為義 | 7月28日船岡山辺で斬刑 | 前大夫尉 | 河内源氏。八幡太郎義家の孫とも子ともされる。院や摂関家に仕えるが、自身のみならず郎従らの乱行が目立ち、出世することができなかった。ただし、安房国丸御厨や、次男・義賢の「芳躅」である上野国多胡庄、鎌倉郡内など東国に荘園や私領が散在するほか、三浦氏や鎌田氏、波多野氏ら東国の武士たちとも深い関わりを有し、長男義朝を鎌倉の館も譲り渡している。保元の乱では乱の直前に頼長に徴発され、子息らを率いて参戦。戦後、流浪ののちに長男の義朝のもとに出頭し、その後斬刑に処された。 |

| 平家弘 | 7月30日大江山辺で斬刑 | 右衛門大夫 | 桓武平氏。検非違使正弘の子。 |

| 源頼憲 | 散位 | 多田源氏。久安3(1147)年6月9日夜、六位ながら昇殿を聴された初昇殿した「源頼憲前下野守明国孫、散位行国男」として名が見える(『本朝世紀』)。 量刑不明だが、「保元乱斬首」(『尊卑分脈』)。子の盛綱も「父同時被斬首」とある。 |

|

| 平康弘 | 7月30日大江山辺で斬刑 | 大炊助 | 桓武平氏。 |

| 平盛弘 | 7月30日大江山辺で斬刑 | 右衛門尉 | |

| 平時弘 | 7月30日大江山辺で斬刑 | 兵衛尉 | |

| 平国正 | |||

| 平正弘 | 陸奥国へ流罪 | 散位。 | 桓武平氏。出羽守貞弘の子。源義家の孫で為義の従姉妹子にあたる。 8月3日、被行流罪(使:右衛門志佐伯国忠)。 |

| 平長盛 | 7月28日六波羅辺で斬刑 | 院蔵人 | |

| 源頼賢 | 7月28日船岡山辺で斬刑 | 前左衛門尉 | 六条判官為義の四男。兄義賢の養子で、久安3(1147)年12月21日「左兵衛少尉源頼方 督重通卿請奏」とあり、左兵衛少尉となる(『本朝世紀』)。久安4(1148)年4月10日の「賀茂斎親王禊」に際し、「御禊前駈」の一人として「(左兵衛)権少尉源頼賢」が見える(『本朝世紀』)。久安5(1149)年4月9日、左兵衛少尉から左衛門少尉に進む(『本朝世紀』)。しかし、久寿2(1155)年5月15日、春日社の訴えによって解官され(『台記』)、それ以降は散位であったようだ。 弟左兵衛尉頼仲ほか弟とともに斬刑に処される。 |

| 平忠綱 | 7月28日六波羅辺で斬刑 | 左大臣家匂当 | |

| 平正綱 | 7月28日六波羅辺で斬刑 | ||

| 平正方 | |||

| 源為成 | 7月28日船岡山辺で斬刑 | 六条判官為義の七男。八幡七郎。 | |

| 源為宗 | 7月28日船岡山辺で斬刑 | 六条判官為義の六男。六郎。 | |

| 源為知 | 六条判官為義の八男。鎮西八郎。乱後は逃亡し、近江国坂田辺に隠棲していたが、8月26日、前兵衛尉源重貞に捕縛されるが、その後の動向は不明。『保元物語』では伊豆大島へ流されたとされるが、事実不祥。なお、源重貞は為知捕縛の功により、翌27日、右衛門尉に転任する。 | ||

| 源九郎冠者 | 7月28日船岡山辺で斬刑 | 六条判官為義の九男。九郎為仲。 | |

| 平光弘 | 7月30日大江山辺で斬刑 | 平家弘の子。 |

保元の乱の後、鳥羽院女御であった美福門院は、養子でもある後白河天皇の皇子・守仁親王の即位を願い、後白河天皇の乳父で碩学と謳われた藤原信西入道に働きかけた。これにより保元3(1158)年8月4日、仁和寺において信西と美福門院は後白河天皇から守仁親王への譲位を決定する。俗に「仏と仏との評定」(『兵範記』)と称されるものだが、関白・藤原忠通にも知らされないという異例のものだった(7)。

譲位された新天皇(二条天皇)は、美福門院を筆頭に藤原経宗(後白河院、忠実従弟)、藤原惟方らに擁立され、実父・後白河院の院政を阻止せんと図った。これに対し、後白河院は寵臣・権中納言藤原信頼を御厩別当に任じて抵抗を図った。

|

| 三条南殿趾(元加賀守家通邸を白河院が購入) |

こうした天皇親政派と院政派の対立の中でも、朝廷内での権勢が高まる信西一門への反発が強まっていく。

反信西派は平治元(1159)年12月9日深夜、藤原信頼が院近臣の源光保、源義朝らを主力とする軍勢を、信西入道がいる院御所三条殿に派遣して焼き討ちし、後白河院の玉体を内裏一本御書所へ移すという暴挙に出る(『平治物語絵巻模本(三条殿焼討)』:東京国立博物館蔵)。しかし、目的の信西入道はすでに逃亡しており、後を追った源光保が山城国田原で自害していた信西入道の首を切って都へ戻っている(7)。

なお『愚管抄』によれば、源義朝は「信西ガ子ニ是憲トテ…婿ニトラン」と信西に申し入れたが、信西は「我子ハ学生也、汝ガ婿ニアタハズト云」って断ったという。しかしその後、信西は「当時ノ妻ノキノ二位ガ腹ナルシゲノリヲ清盛ガ婿」に迎えたことで、義朝は信西に敵意を催し、これが義朝が信頼と結んで兵を挙げた一因とする。これにつき、是憲が学者筋であって義朝からの縁談が断られることは「わかりきって」おり、これを挙兵の原因とするのは考えられないと排除する説も存在する。しかしながら『愚管抄』が認められた当時、少なくともこのような解釈が存在したのは事実である。これを否定する傍証もないままに恣意的な解釈を行うことはあまりに危険である。『愚管抄』にみられる義朝の思惑がなかったと言い切ることは不可能である。

こうして信頼は一時的に朝廷の権力を握ることに成功するが、信西亡き後、共通の敵を失った二條親政派と後白河院政派は再度対立。信西追捕の際、熊野へ外出中だった平清盛が親政派に推されて信頼打倒を模索した。これを受けて、12月25日夜、後白河院は内裏から仁和寺に脱出する。さらに翌26日には二條天皇も六波羅邸へ遷り奉ったのだった。摂津源氏の兵庫頭頼政及び美濃源氏の出雲前司光保、出羽判官光基は、信頼派の武士として合戦に加わっていたのではなく、あくまでも仕える二條天皇の行動如何で去就が変わるため、二條天皇が六波羅に迎え入れられた時点で、摂津源氏、美濃源氏一党は信頼勢から離脱することとなる。こうして、信頼への追討宣旨が出されるに到った(7)。

平治の乱相関図(■:藤原信頼方、■:後白河院方)

■藤原家

→藤原道長――藤原頼通――藤原師実―+――藤原師通―――藤原忠実―――藤原忠通―――藤原基実

(関白) (関白) (関白) | (関白) (関白) (関白) (摂政)

| ∥――――――近衞基通

| ∥ (関白)

| 藤原基隆―――藤原忠隆 +―女

| (修理大夫) (大蔵卿) |

| ∥ |

| ∥――――+―藤原信頼―――藤原信親

| ∥ (右衛門督) ∥

| ∥ ∥

|+―藤原顕隆―――藤原顕頼―+―藤原公子 +―娘

||(権中納言) (民部卿) | |

|| | |

|+―女 +―藤原惟方 平清盛――+―娘

| ∥ (参議) ∥

| ∥ ∥

+――藤原経実―+―藤原経宗 藤原通憲―――藤原成憲

(大納言) |(左大臣) (入道信西)

|

+―藤原懿子

(女御)

∥――――――二条天皇

∥

後白河天皇

■諸源氏

【摂津源氏】

→源満仲―+―源頼光――…+―…―――源頼政

(摂津守)|(内蔵頭) | (兵庫頭)

| |

| +―…―+―源光保【寝返る】

| |(出雲前司)

| |

| +―源光信――――源光基【寝返る】

| (検非違使) (出羽判官)

|【河内源氏】

+―源頼信――…+―…―+―源義朝――+―源義平

(甲斐守) | |(下野守) |(悪源太)

| | |

| +―源義盛 +―源朝長

| (十郎) |(中宮大夫少進)

| |

+―…―――源義信 +―源頼朝

(四郎) (右兵衛権佐)

■伊勢平氏

→平忠盛―+―平清盛――――+―平重盛

(讃岐守)|(太宰大弐) |(左兵衛佐)

| |

+―平経盛 +―平基盛

|(蔵人) (大夫判官)

|

+―平教盛

|(淡路守)

|

+―平頼盛

(三河守)

平治の乱の上皇方の人々(『平治物語』)

※義平十七騎は青字

| 大将軍 | 悪右衛門督信頼 | |||

| 信頼親族 | 新侍従信親(子息) | 兵部権大輔基家(舎兄) | 民部権少輔基通(舎兄) | |

| 尾張少将信俊(舎弟) | ||||

| 堂上等 | 伏見源中納言師仲 | 越後中将成親 | 治部卿兼通 | |

| 伊与前司信員 | 壱岐守貞知 | 但馬守有房 | ||

| 兵庫頭頼政 | 出雲前司光保 | 伊賀守光基(光保甥) | ||

| 河内守季実 | 左衛門尉季盛(季実子) | |||

| 河内源氏 | 左馬頭義朝 | |||

| 鎌倉悪源太義平(義朝嫡子) | 中宮大夫進朝長(義朝次男) | 右兵衛佐頼朝(義朝三男) | ||

| 陸奥六郎義隆(義朝叔父) | 新五十郎義盛(義朝弟) | |||

| 佐渡式部大夫重盛(義朝従子) | 平賀四郎義信(義朝従子) | |||

| 義朝郎従 | 鎌田兵衛正清 | 後藤兵衛実基 | 佐々木源三秀義 | |

| 熱田大宮司太郎(義朝小姑) 家子・郎等を遣わす |

||||

| 三河国 | 重原兵衛父子 | |||

| 相模国 | 波多野次郎義通 | 三浦荒次郎義澄 | 山内須藤刑部尉俊通 | |

| 滝口俊綱(俊通子) | ||||

| 武蔵国 | 長井斎藤別当実盛 | 岡部六弥大忠澄 | 猪俣小平六範綱 | |

| 熊谷次郎直実 | 平山武者所季重 | 金子十郎家忠 | ||

| 足立右馬允遠元 | 上総介八郎広常 | |||

| 常陸国 | 関次郎時貞 | |||

| 上野国 | 大胡 | 大室 | 大類太郎 | |

| 信濃国 | 片切小八郎大夫景重 | 木曾中太 | 木曾弥中太 | |

| 常葉井 | 榑 | 強戸次郎 | ||

| 甲斐国 | 井沢四郎信景 | |||

介八郎広常は『平治物語』においては、義朝に呼応して上洛し、待賢門の戦いで義朝の長男・鎌倉悪源太義平に従って平重盛(平清盛の嫡男)を追い回したという「伝承」がある(『平治物語』)。なお、なぜか上総介八郎広常は武蔵国の郎従のくくりとなっている。この待賢門の合戦での駆け合いは内裏の構造上疑わしいという事実(谷口耕一「平治物語の虚構と物語―「待賢門の軍の事」の章段をめぐって―)があるとともに、義朝の郎従として『平治物語』の中で前述され、且つ名が判然とする人々をただ順番通りに列記して作られた感が否めない。あくまで軍記物における「伝」と捉えるべきであるが、義朝は若いころに広常の父・常澄のもと上総国にも住んでおり(為義の指示であろう)、広常が義朝に従うのは至極自然であったのだろう。また広常は義朝が(為義から)「称伝得字鎌倉之楯、令居住」(「官宣旨案」『平安遺文』2544)した鎌倉にも屋敷があり、早くから義朝の郎従として活動をしていたことがうかがえる。

「平治の乱」は結局、二条天皇を擁する平清盛や、六波羅へ移徒せざるを得なかった大殿忠通・関白基実ら内裏勢力の勝利に終わり、敗れた藤原信頼は仁和寺に出頭し、罪状勘文もないままに河原で斬首。源義朝ら一党も竜華峠での山門僧との戦いで叔父・陸奥六郎義隆が討死。長男・源太義平は北陸へ別れ、次男・朝長も美濃国で死去。三男・頼朝も尾張国で平頼盛の被官・左兵衛少尉平宗清に捕縛されて京都へ移送され、義朝自身も尾張国内海(知多郡南知多町)で在郷の家人・長田庄司忠致によって殺害され、事実上、河内源氏義家流はここで壊滅することとなった。

源隆長――――女子

(参河守) ∥―――――源義親―――+―源義信――――延朗

∥ (対馬守) |(対馬太郎) (松尾上人)

∥ |

∥ +―源義俊

∥ |(対馬次郎)

∥ |

∥ +―源義泰

∥ |(対馬三郎)

∥ |

源頼義――――源義家―+―源義宗 +―源義行

(鎮守府将軍)(陸奥守)|(左衛門少尉) (対馬四郎)

∥ |

∥ +―源為義―――――源義朝

∥ |(左衛門大尉) (下野守)

∥ |

∥ +―源義時―――――石川義基

∥ |(陸奥五郎) (下総権守)

∥ |

∥ +―源義隆―――――若槻頼隆

∥ (陸奥六郎) (伊豆守)

∥

∥―――+―源義國―――+―新田義重

∥ |(加賀介) |(大炊助)

∥ | |

∥ | +―足利義康

∥ | (陸奥守)

∥ |

藤原有網―――女子 +―源義忠―――+―源経國

(中宮亮) (河内守) |(河内源太)

∥ |

∥ +=源為義

∥ (左衛門大尉)

∥

∥―――――――源義清

∥ (兵庫助)

平忠盛―+―女子

(刑部卿)|

|

+―平清盛

(太政大臣)

平宗清

桓武平氏。仁安3(1169)年7月4日、右衛門権少尉から左衛門権少尉に昇進。同日に主の平頼盛は右兵衛督を兼ねている(『兵範記』仁安三年七月四日条)。

義朝邸(六条堀川)または母方の藤原季範邸(六条坊門烏丸)にいたであろう頼朝実弟・希義(八歳)や、愛妾常葉とその子三人(今若、乙若、牛若)、陸奥義隆の嬰児(のちの毛利頼隆)らはいずれも捕われたものの、みな死罪に問われることはなかった。これは幼少であったことが大きい。藤原信頼の子・信親は「彼卿死罪之時、依五歳幼稚無沙汰」とあり(『兵範記』嘉応二年五月十六日条)、首謀者として「死罪」となった人物の子であっても幼少を理由に沙汰を逃れていることがわかる。ただし、これはおそらく院の意思によって流刑の執行を延期されたものであって、嘉応2(1170)年5月16日、十六歳で伊豆国へと流罪とされた。

|

| 六条坊門烏丸(現五条烏丸交差点) |

一方で、義朝一党の遺児たちへの刑の執行は延期されず、まず永暦元(1160)年2月に陸奥六郎義隆の子・頼隆(配流時は生後百日余)が「仰常胤配下総国」されている(『吾妻鏡』治承四年九月十七日条)。平治の乱では常胤は義朝に属しておらず、朝廷は常胤と義朝との間に主従関係はないと認識していたことがわかる。また、朝廷が常胤に下総国への配流を命じていることから、当時常胤は在京中であった可能性が高い。そうであれば、常胤は大番等のために上洛しており、内裏勢力として召集された可能性もあろう。

そして、義朝三男・頼朝も、頼隆配流の翌3月11日、伊豆国へ流されることとなる。彼ら敗将の子らの助命に際して、『平治物語』によれば池禅尼や平重盛が平清盛への口添えをしたとされている。『吾妻鏡』においても「池禅尼恩徳」(『吾妻鏡』寿永三年四月六日条)とあり、また、重盛についても「平治逆乱之時、故小松内府、為源家被施芳言訖」(『吾妻鏡』建久五年五月十四日)とあることから、池禅尼や重盛が諫言を行ったことは事実であろう。清盛は当時は正四位下で参議でもなく、当然陣定にも列席していないが、平治の乱では二条天皇が六波羅邸へ行幸するなどその影響力は強かったことから、罪名宣下に於いてもその意思は考慮されたのだろう。

余談だが、池禅尼と北条時政の後室牧の方が縁戚であるという説(杉橋隆夫「牧の方の出身と政治的位置~池禅尼と頼朝と~」)が定説化しつつあり、この説を論拠のひとつとなって展開される論文等があるが、牧の方の父である「大舎人允宗親」が説のように「諸陵助宗親」と同一人物であるとすると、保延2(1136)年に諸陵助に任官した藤原宗親(池禅尼の兄弟)は、六十年後の建久6(1195)年に「武者所」だったことになり、頼朝に供奉して上洛していたことになる。初任二十歳としても建久6年では八十歳を超えた高齢であり、こうした高齢の人物を上洛の供奉とする例を寡聞にして知らない。こうしたことから考えて牧の方の父「大舎人允宗親」と、池禅尼兄弟の「諸陵助宗親」はまったくの別人であり、「宗親」を通じた池禅尼と牧の方に血縁関係はない(牧氏と牧ノ方について)。

頼朝は上西門院には皇后時代から皇后宮少進、転じて上西門院蔵人として仕え、さらに二条天皇蔵人に移るなど、天皇や上西門院にゆかりのある人物であった。また、母や伯母が上西門院や美福門院女房であり、上西門院や美福門院らが助命に働きかけたともされるが、頼朝が上西門院や蔵人として出仕した期間は非常に短く、女院が積極的に働きかけるほど親密な関係にあったとは考えにくい。『吾妻鏡』に述べる通り、上西門院や美福門院の要請というよりも、やはり池禅尼や平重盛の諫言が罪名勘考に関して大きく働いたのであろう。

また、『平治物語』によれば「法性寺の大殿(藤原忠通)」が信西入道の追捕を実行して院の怒りを買い「死罪」と決まっていた新大納言経宗、検非違使別当惟方の処分につき、「公卿の死罪いかゞあるべかるらむ、其上、国に死罪をおこなへば、海内に謀叛の者たえずと申せば、かたがたもて死罪一等をなだめて遠流にや処せられん」と発言し、諸卿も「尤大殿の仰然るべし」と同意したことで、経宗・惟方は遠流へと減刑されたとある(『平治物語』)。この記述は軍記物の性格上、断定できるものではないが、保元の乱のように公的に死罪を言い渡された者が見えないことから、この大殿忠通の死罪忌諱の発言は事実に近いのではないだろうか。忠通の発言は死罪全体への警鐘であることから、頼朝以下の源氏遺児に対する量刑にも当然影響したであろう。その結果、永暦元(1160)年3月11日、平治の乱の罪科による遠流が執行され、経宗・惟方・師仲・頼朝と同母弟・希義(配流当時九歳)が京都を発した(『清獬眼抄』)。

永暦元(1161)年3月11日「配流公卿殿上人事」(『清獬眼抄』)

| 流人 | 官途 | 配流国 | 追使 |

| 藤原経宗 | 大納言 | 阿波国 | 章貞(左衛門志中原章貞) |

| 源師仲 | 中納言 | 下野国 | 信隆(右衛門尉惟宗信隆) |

| 藤原惟方 | 参議、検非違使別当 | 長門国 | 能景(左衛門志清原能景) |

| 源頼朝 | 右兵衛権佐 | 伊豆国 | 友忠(左衛門府生三善友忠) |

| 源希義 | (頼朝舎弟) | 土佐国 | 予(左衛門府生清原季光か) |

なお、頼朝の流刑地が伊豆となった理由は、遠流の国が選ばれただけであって、実弟の希義が土佐国へ流されたことと同様、偶然である。頼朝には二人の供人が付いたのみで、検非違使の左衛門府生三善友忠が護送した(『清獬眼抄』)。このうちの一人は、母方叔父の「祐範」が付けた「郎従」であるが、彼が安達氏の祖である藤九郎盛長の可能性もあろう(安達氏について)。

頼朝が流された永暦元(1160)年3月当時の伊豆守は平義範と推測される。義範は『尊卑分脈』に名は見えないが、『兵範記』から摂関家司・右大弁平範家の二男であることがわかる。一年半前の保元3(1158)年11月26日、安房守義範(十五歳)は、伊豆守藤原経房(十七歳)と相伝名替によって伊豆守に転じた(『兵範記』保元三年十一月廿六日条)。

『尊卑分脈』に記載はないが、従三位右大弁平範家の二男。母は正二位太宰権帥藤原清隆娘(義範元服時「今冠者等外祖父也」とある)。兄は七歳上の親範、弟は二歳下の行範、六歳下の棟範。天養元(1144)年生まれ。

仁平2(1152)年8月7日夜、範家の勘解由小路万里小路亭で「蔵人弁二三両男加首服」が行われ、一門左衛門尉平信範もこれに加わっている(『兵範記』仁平二年八月七日条)。義範九歳、行範七歳。加冠は外祖父清隆が務めた。名字を撰したのは治部少輔藤原俊経(従兄)。蔵人に任じられた。

藤原清隆―+―藤原隆能

(大宰権帥)|(主殿頭)

|

+―女

| ∥――――――藤原重頼

| ∥ (中宮権大進)

| 藤原重方 ∥

|(右中弁) ∥

| ∥

| 源頼政――+―二条院讃岐

|(兵庫頭) |

| +―源仲綱

| (伊豆守)

+―女

∥――――+―平親範――――平基親

∥ |(蔵人頭) (左大弁)

∥ |

平実親――+―平範家 +―平義範――――平範子

(参議) |(右大弁) |(伊豆守) (少将局)

| | ∥

| | ∥――――――惟明親王

| | ∥ (三品)

| | 高倉天皇

| |

| | 【平戸記著者】

| +―平行範――――平経高――――平経氏

| |(治部大輔) (蔵人頭) (右衛門権佐)

| |

| +―平棟範――――平棟基――――平棟子

| |(右大弁) (勘解由次官)(准三后)

| | ∥

| +―女 ∥

| ∥――――――藤原定房 ∥――――――宗尊親王

| ∥ (安房守) ∥

| ∥ ∥

| 藤原経房 後嵯峨天皇

| (伊豆守)

+―姉か

∥――――――藤原俊経

藤原顕業 (左大弁)

(左大弁)

仁平2(1152)年12月19日夕刻、「前女御基子未給」により、従五位下に叙爵(『兵範記』仁平二年十二月十九日条)。12月30日、安房守(『兵範記』仁平二年十二月卅日条)。九歳での任官であり、当時の安房国知行国主は父・平範家であろう。

保元2(1157)年10月22日、従五位上に昇叙。これは「造内裏勤賞叙位并節会」による除目で「平義範、外進物所」(『兵範記』保元二年十月廿二日条)とあるように、外進物所の造営を担当したことによる昇叙である。父の譲りではないため、十四歳で造営担当したという事であろう。

保元3(1158)年11月26日、十五歳で安房守から伊豆守に相伝名替(『兵範記』保元三年十一月廿六日条)。仁安2(1167)年6月28日、二十四歳で後白河院皇女・休子内親王の初斎宮の際に勅別当後見となったことが知られる(『顕広王記』仁安二年六月廿八日裏書)。親族と思われる「同親家」も見える。

仁安3(1168)年3月15日、二十五歳で臨時給として正五位下に叙される(『兵範記』仁安三年三月十五日)。9月18日、御禊行幸の供奉列に定められる(『兵範記』仁安三年九月十八日条)。治承3(1179)年4月11日時点で「故入道前宮内少輔義範」とあることから(『山槐記』治承三年四月十一日条)、若くして亡くなっていたことがわかる。そしてこの年、娘の掌侍平範子が高倉天皇皇子の惟明を産んでおり、安徳天皇皇嗣の有力候補であったが、典侍藤原殖子を母とする尊成親王(後鳥羽天皇)が皇嗣となった。

藤原経房は仁平元(1151)年、十歳のときに伊豆国の知行国主であった父・藤原光房のもと伊豆守となった。しかし、経房が十三歳の久寿元(1154)年11月、父・光房が急死したため、伊豆国の知行国主は別の人物へと変わったとみられる。保元3(1158)年11月26日、経房は平義範と相伝名替して安房守となっているが、同じ年、経房は平範家娘との間に長男・定経を儲けており、当時の伊豆国の知行国主は平範家の可能性が高いだろう。

藤原俊忠―+―藤原俊成――――藤原定家

(権中納言)|(皇太后宮大夫)(権中納言)

|

+―藤原忠成――――高倉局

|(民部大輔) (仕上西門院)

| ∥

+―帥法印禅智 ∥―――――――常興寺僧正真性

|(随以仁王) ∥ (天台座主)

| ∥

| 暲子内親王===以仁王

|(八条院) (高倉宮)

|

+―娘

∥―――――――藤原経房

∥ (伊豆守、上西門院判官代)

藤原光房 ∥

(権右中弁) ∥

∥

平範家―――――娘

(非参議)

伊豆守平義範の後任の伊豆守は、美福門院に仕える源頼政の子・源仲綱であった。仲綱の伊豆守就任時期は不明だが、仁安2(1167)年7月7日当時「伊豆守」であることから、応保4(1164)年の任官であろう。頼朝が伊豆に流された四年後のことである。

源仲綱

摂津源氏源頼政の長男。久寿2(1155)年9月23日、立太子した美福門院養子・守仁親王(二条天皇)の東宮坊蔵人三﨟(『山槐記』久寿二年九月廿三日条、『兵範記』久寿二年九月廿三日条)。父・頼政同様に美福門院との繋がりが強かった。

その後、伊豆守となるが、就任時期は不明。ただし、前任の平義範が保元3(1158)年11月26日の就任から四年の任期を全うしたとすると、仲綱は応保3(1163)年中の任官となるが、仁安2(1167)年7月7日、法勝寺で行われていた御八講結願の日、「伊豆守仲綱」が法会の列に加わり、同年12月30日、後白河院の近臣・隠岐守中原宗家と相伝名替によって隠岐守に転任(『兵範記』仁安二年十二月三十日条)しており、仲綱の伊豆守就任は応保4(1164)年と考えられ、前任の平義範は一年の延任があったのかもしれない。仲綱は頼朝配流後四年目での就任ということになる。

仁安3(1168)年9月18日、「従五位下源朝臣仲綱」が御禊行幸の供奉列に定められる(『兵範記』仁安三年九月十八日)。

仲綱は隠岐守ののち、再び伊豆守となる。この伊豆守任官は、伊豆国の知行国主となっていた兵庫頭源頼政の選任である。伊豆国は承安2(1172)年7月9日以前から「頼政朝臣知行国」(『玉葉』承安二年七月九日条)であり、仲綱が隠岐守として四年の任期を全うして伊豆守に転じたとすると、仲綱の伊豆守就任は承安2(1172)年の除目であると考えられ、頼政の伊豆国知行国主もその時期であろう。安元2(1176)年4月27日当時も仲綱が「伊豆守」であり(『吉記』安元二年四月廿七日条)、重任していることがわかる。

仲綱は仁安2(1167)年12月30日、後白河院の近臣である隠岐守中原宗家と相伝名替によって隠岐守に転任した(『兵範記』仁安二年十二月三十日条)。仲綱は頼朝配流後、四年にわたって伊豆守であり、頼朝が二条天皇蔵人であったこともあり、美福門院とその娘・八条院に仕えていた仲綱との間に交流があってもおかしくはなく、この時点で頼朝と仲綱父・兵庫頭源頼政が繋がりをもった可能性もあろう。頼政は自身に所縁のある一族の孤児を積極的に養子としており、謀叛の罪で討たれた実弟・源頼行の子である兼綱らはもちろん、近衞天皇(美福門院皇子)の東宮時代に帯刀先生だった源義賢(頼朝叔父)の遺児・源仲家(八条院蔵人)や同族・源国政も養子としている。頼朝も仲綱を通じて頼政の庇護のもとにあったと考えられる。

中原宗家

後白河院近臣。従五位下隠岐守。仁安2(1167)年12月30日、伊豆守源仲綱と相伝名替によって隠岐守に転じた(『兵範記』仁安二年十二月三十日条)。仁安3(1168)年3月20日、皇太后宮(建春門院平滋子)大属となる(『兵範記』仁安三年三月廿日条)。

仲綱の伊豆守就任は承安2(1172)年の除目であると考えられ、以降治承4(1180)年まで伊豆守であった。安元元(1175)年9月に起こった「武衛御座豆州之時者、安元々年九月之比、祐親法師、欲奉誅武衛、九郎聞此事潜告申間、武衛逃走湯山給、不忘其功給之處有孝行之志如此」(『吾妻鏡』養和二年二月十五日条)という事件の際も仲綱が伊豆守であった時期であり、この伊東祐親入道による頼朝誅殺計画は、祐親入道の子・伊東九郎(頼朝乳母比企尼の女婿)によって頼朝に知らされ、頼朝は走湯山へ逃れたとされる。なお、当時の頼朝が居住していた配流地は伊東であり、その後に蛭嶋へ移ったとされる(坂井孝一『源頼朝の流人時代に関する考察』)。

|

| 蛭嶋周辺(狩野川) |

その後、治承4(1180)年まで頼政が伊豆国知行国主として続き、頼朝はその庇護のもとで、頼政の主・八条院の所領である下総国下河辺庄の庄司・下河辺氏や同族で乳母家の小山氏らとの接触、伊豆国の在庁官人の狩野氏をはじめとして、北条氏、天野氏、堀氏、仁田氏ら国人層との接触を重ねたと思われる。頼朝は頼政の係累を尊重する立場を取り、頼政の末子・源広綱は「広綱、自幼稚住洛陽之歟、謂官位者又就最初御吹挙任之間、於一族為上臈」(『吾妻鏡』建久二年十一月二十七日条)とある通り、実弟範頼や義経、血縁の足利義氏を差し置いて門葉の上臈として遇されていた。また、頼政女婿の藤原重頼も鎌倉に招請されて、傍近くで処遇されている。

平治の乱後、相馬御厨は謀叛人義朝の知行とみなされ「自国衙被没収」されてしまった(永暦二年四月一日『下総権介平某申状写』)。しかし、常胤は、相馬郷は源義朝と無関係であることを証文とともに国衙を通じて国司・源有通へ訴えたのだろう。これを受けて永暦元(1160)年秋、下総守源有通は常胤の訴えを認め、相馬御厨について「非彼朝臣所知之由、証文顕然候、如本可被奉免立券候之旨」と、奉免立券した。源有通は保元4(1159)年正月29日の除目で「従五位下源朝臣有通」として下総守に任じられている人物で(『極秘大間書』)、小一条院敦明親王の曾孫である(『尊卑分脈』)。この後のことであるが、平治元(1159)年10月15日に出家辞官した前大納言藤原成通の猶子となり、藤原姓に改姓している。

三条天皇――敦明親王――源基平――源行宗――+―源有通

(小一条院)(侍従) (大蔵卿) |(下総守)

|

+=女

信縁――――(兵衛佐局)

(法勝寺執行) ∥―――――重仁親王

∥

崇徳天皇

|

| 伊勢外宮 |

ところが「如本可被奉免立券」し、在庁が地頭らに検注させたが、その「国吏裁定」が「無音」という状況が続いたことから、常胤は国衙に出向いて子細を訪ねた。しかし、なぜか審理が長引いて「国吏裁定」が滞っていたことが判明した。その滞った理由は、おそらく相馬御厨の庁判や公験を所有し、寄進を謀った前左兵衛少尉源義宗なる在京官吏の存在と見られる。

常胤は因縁深い故親通の公験を所有する義宗の寄進に対抗するべく、「因之令訴申権門候」と中央の権力者を頼り、その結果「右大臣殿(藤原公能)」から計らい沙汰すべき旨の指示が「祭主殿」に出された(永暦二年四月一日『下総権介平某状』)。当時の伊勢祭主は、正月25日までは大中臣親章、その後は大中臣為仲、大中臣師親と相次いで変わっているが、右大臣公能が指示したのはおそらく大中臣為仲であろう。

■伊勢祭主(『祭主補任』:「神道大系」)

| 祭主名 | 最終官途 | 在任 | 備考 |

| 大中臣朝臣親章 | 従三位 | 保元2(1157)年8月13日~永暦2(1161)年正月25日(薨去 五十七歳) | |

| 大中臣朝臣為仲 | 正四位下 | 永暦2(1161)年正月30日~同年9月19日停任 | 元待賢門院侍 |

| 大中臣朝臣師親 | 正四位上 | 永暦2(1161)年9月19日~永万元(1165)年5月4日停任 |

常胤は「八条院御領(当時は安楽寿院領か)」(『吾妻鏡』文治二年三月十二日条)の千葉庄の荘官であり、暲子内親王に仕える身であった。当時、暲子内親王は二条天皇准母であり、皇后藤原多子(永暦元年正月廿六日入内)の実父は当時「一上」(『公卿補任』)の右大臣公能であった。公能は多子入内の年、永暦元(1160)年8月11日、二の権大納言から重通、宗能の二名を超越して右大臣となっており、これは外戚は任大臣の慣例によるものとみられる。常胤が右大臣公能を頼ったのは、八条院庁を通じた依頼であった可能性があろう。

なお、突如相馬御厨の寄進を行おうとした源義宗は、故源義朝の遠祖・鎮守府将軍源頼義の実弟の源頼清の子孫である(佐々木紀一「『平家物語』の中の佐竹氏関係記事について」(『山形県立米沢女子短期大学紀要』44))。

源頼信―+―源頼義――源義家――源為義―――源義朝――――源頼朝

(伊予守)|(陸奥守)(陸奥守)(検非違使)(下野守) (右兵衛権佐)

|

| +=源義宗

| |(判官代)

| |

+―源頼清――源家宗――源家俊―+―源重俊――+―源宗信―――源義宗〔恐與上文重俊子義宗同人〕

(陸奥守)(美作守)(左馬助)|(左衛門尉) (上野冠者)(高松院判官代)

|

+―源俊宗――――源義宗〔為重俊子〕

源義宗は常胤が「権門」を頼って解決しようとしたことに、「此国者惣根本当宮御領也、仍雖権門勢家、敢以不致相論也」と反発し、「常澄常胤等之妨」と主張している(永暦二年正月日『前左兵衛少尉源義宗寄進状』)。この批判は永暦2(1161)年正月の段階のものであることから、常胤が「権門(藤原公能)」へ訴えたのは、奉免立券した永暦元(1160)年秋以降、10~12月であると思われる。なお、義宗の批判の対象になぜか「常澄」も含まれているが、常胤の寄進状の中に常澄が登場することはなく、さらに常澄の介入も見られないことから、義朝と関わった常澄と常胤を敵対勢力と考えて記載したのであろう。彼らを「大謀叛人前下野守義朝朝臣年来郎従等」と誹謗し(永暦二年正月日『前左兵衛少尉源義宗寄進状』)、彼らに相馬御厨に介入する権利はないとするところからも察せられる。

|

| 内宮(皇太神宮)を流れる五十鈴川 |

義宗が相馬御厨の知行の根拠と主張したのは、藤原親通の「二男親盛朝臣」から「而依迊瑳北條之由緒、以当御厨公験所譲給」ったことである(永暦二年正月日『前左兵衛少尉源義宗寄進状』)。「迊瑳北條之由緒」がどのようなものかははっきりしないが、「匝瑳北条」に義宗が持っていた土地に関する何らかの権益を親盛へ渡した過去があり、その対価として相馬御厨の「公験」が譲られたのかもしれない。実際に親盛の子・藤原親雅(千田判官代)は、匝瑳北条の内山に館を構えていたとされ、親盛が匝瑳北条に権利を持っていたことが推測される。なお、親盛は『尊卑分脈』には「従五位下、散位、下総守」とあるが(『尊卑分脈』)、仁安2(1167)年8月18日に行われた摂政基房の「若君沐浴」で、「鳴弦」を行った六名「正遠、信方、懐成、延清、俊光、親盛已上三人六位、女院等判官代」の一人が親盛となっている(『愚昧記』仁安二年八月十八日条)。当時の「女院」は「皇嘉門院(聖子)」「上西門院(統子内親王)」「高松院(姝子内親王)」「八條院(暲子内親王)」であるが、基房との直接的な血縁は姉の皇嘉門院のみであり、ここで指す「女院等」は皇嘉門院のことであろう。ただし、『尊卑分脈』に指す親盛には女院判官代の経歴はないため、両親盛が同一人物である確証はない。

源義宗は河内源氏の一流・源頼清(源頼義弟)の子孫で、上野冠者宗信の子である(佐々木紀一「『平家物語』の中の佐竹氏関係記事について」(『山形県立米沢女子短期大学紀要』44))。宗信の曽祖父(頼清の子)源家宗は関白師実・師通に仕え、承暦2(1078)年に上野介となって任国に赴任し、承暦4(1080)年5月6日、「上野介家宗、依公家召自任国罷上」(『水左記』承暦四年五月六日条)ことが、権大納言源俊房のもとに報告されている。その後、応徳元(1084)年4月11日までの在任が確認できる(『後二条師通記』応徳元年四月十一日条)。家宗の子・家俊は寛治8(1094)年12月6日の賀茂臨時祭において舞人となった「左兵衛尉源家俊」として名がみえる(『中右記』寛治八年十二月六日条)。義宗の義兄・源宗信も「上野冠者」と称されていることから、義宗の系統は上野国に利権を有していた可能性があろう。そして、藤原親盛の父・藤原親通も、大治元(1126)年に上野権介に就いており、ともに在京の身であることから、義宗の父・源宗信と親盛の父・藤原親通の間に接点が生じた可能性があろう。そしてこれが「匝瑳北条之由緒」へと繋がっていったのかもしれない。

また、義朝の嫡子、源太義平に討たれた帯刀先生義賢の母は「六条大夫重俊女」(『尊卑分脈』)とあるが、もし六条大夫重俊が義宗の養父・左衛門尉重俊と同一人物であったとすれば、為義の六条堀川邸と近隣の好みで交流を持ち、姻戚関係となっていた可能性もあろう。事実上、義甥の義賢を追討した義朝を「大謀叛人」と称し、常澄、常胤をその家人と誹謗したのも、義朝に対する敵愾心があったから、という可能性はないだろうか。

義宗は永暦2(1161)年正月、相馬郷寄進の解状を伊勢内外二宮へ送るが(永暦二年正月日『前左兵衛少尉源義宗寄進状』)、相馬御厨をそれまでの内宮一宮から内外二宮への寄進としている。さらに翌2月には供祭料についての請文を内外二宮に発給している。

●永暦2(1161)年正月日『前左兵衛少尉源義宗寄進状』(『鏑矢伊勢宮方記』:『千葉県史料』中世編)

常胤は義宗の二宮寄進を知ると、これまでの内宮一宮への寄進から内外二宮へ義宗と同条件の寄進に切り替え、2月27日に寄進の決裁のための「解」を「二所太神宮庁」へ発した(永暦二年二月廿七日『正六位上行下総権介平朝臣常胤解写』)。そこには「代代国判次第調度文書公験等」が付されており、常胤も正式な「公験」を有していたことがわかる。

●永暦2(1161)年2月27日『下総権介平朝臣常胤解案』(『櫟木文書』:『鎌倉遺文』)

これにより、神宮庁では義宗(永暦二年正月日寄進)、常胤(永暦二年二月廿七日寄進)の寄進状の両案を勘案した。常胤は4月1日にもこれまでの相馬御厨に関するいきさつを主張した「申状」を「稲木大夫(荒木田明盛)」へ提出し、祭主(大中臣為仲)からの尋ねがあれば申状の旨を説明してほしいと依頼している(永暦二年四月一日『下総権介平申状案』)。

常胤は相馬御厨が平治の乱後に義朝所領として国衙に没収されたが、義朝の所領であった事実はないことが判明し、永暦元(1160)年秋、下総守(源有通)は相馬御厨を以前の通り奉免・立券させるべく、地頭に実検させよと在庁官人に命じている。ところがその後国衙から音沙汰がないため、常胤は国衙に出向いて状況の確認をした。すると在庁は「国吏裁定不早候之歟」と説明したため、常胤は私君(推定)である藤原公能に訴え、公能は祭主(大中臣為仲)に対し、この件を沙汰するよう命じている。

●永暦2(1161)年4月1日『下総権介平申状案』(『櫟木文書』:『鎌倉遺文』)

結局、これが奏功したか、常胤の寄進に対して「然則件相馬御厨、任申請旨、為二宮御領、可令備進供祭上分之状、与判如件」と「判」が捺され、その寄進が認められた(永暦二年二月廿七日『正六位上行下総権介平朝臣常胤解写』)。ところが「抑件御厨依下総権介平常胤寄文、近日雖成与二宮庁判」(永暦二年正月日『前左兵衛少尉源義宗寄進状』)というときに、神宮庁は態度を一転させ、「如今寄文者、理致分明之上、不知子細之旨常胤誓言状具也者、毀先判改与判如件」(永暦二年正月日『前左兵衛少尉源義宗寄進状』)として、義宗が永暦2(1161)年正月に提出した寄進状に対して「判」を与え、常胤の「誓言状」は「不知子細」であるとし、先に常胤へ与えた寄進状は破棄した(永暦二年正月『正六位上前左兵衛少尉源義宗寄進状写』)。そして長寛元(1163)年、相馬御厨は「源義宗沙汰」として宣旨が下されることとなり(建久三年八月『伊勢太神宮神領注文』)、常胤は相馬御厨に関する権利を完全に失うこととなった。

神宮庁が常胤の寄進状を破棄して義宗の寄進状に判を与えた時期は不明だが、この急な神宮庁の態度の変化は、常胤が相馬御厨の騒擾を訴えた右大臣公能が永暦2(1161)年8月11日に急死したことが関係しているのかもしれない。当時の義宗は二条天皇中宮姝子内親王に出仕(のち義宗は高松院判官代となっている)していたと思われ、中宮権大夫実長らによる口入があったのかもしれない。

しかし、頼朝の平家追捕と下総国が「関東御知行国」(『吾妻鏡』文治二年三月十二日条)となったことにより、常胤はふたたび相馬御厨に入部することになったと思われる。文治2(1186)年3月12日の時点で、相馬御厨は後白河院の「院御領」とされている(『吾妻鏡』文治二年三月十日条)ことから、相馬御厨は伊勢二宮領から後白河院領に転じた(寄進か)ことがわかる。

文治5(1189)年8月20日、頼朝による奥州藤原氏との合戦時、頼朝が翌21日に「ほうてう、みうらの十郎、わたの太郎、さうまの二郎、おやまたたのもの、おくかたせんちしたるものとん、わたの三郎」が平泉へ必ず到着するよう命じた文書(文治五年八月廿日『源頼朝書状』)。に「さうまの二郎」が見えるが、彼は常胤の次男・相馬二郎師常とみられ、すでに師常が相馬御厨に入部していたことがわかる。

建久3(1192)年8月5日、「下総国住人常胤」は政所下文の通り「仍相伝所領、又依軍賞充給所々等地頭職」を頼朝から認められており(『金沢文庫』:「鎌倉遺文」所収)、おそらくこの「相伝所領」の中には相馬郷ならびに立花郷が入っていたものと思われ、正式に相伝所領を取り戻したのだろう。

「源義宗」は「佐竹義宗」ではない

(※源義宗を佐竹義宗ではないとした初見論文(8)(9))

この相馬御厨の権利に関して、これまでは常胤と争った「源義宗」は常陸国の佐竹冠者昌義の子・佐竹義宗のこととされていたが、誤りであったことが証明されている(佐々木紀一「『平家物語』の中の佐竹氏関係記事について」:『山形県立米沢女子短期大学紀要』44)。

保延2(1136)年、下総守藤原親通が平常重から「官物負累」を理由に責め取った相馬御厨の証文および公験は、親通から次男・親盛へ譲り渡され、さらに「匝瑳北条之由緒」により源義宗へ譲り渡された。「匝瑳北条」とは匝瑳北条内山に屋敷を構えた親通流藤原氏のこととすれば親通流藤原氏と「源義宗」は親密な関係にあったことは推測できる。

しかし、ここから「源義宗」を「佐竹義宗」と同定し、平家―親通流藤氏―佐竹義宗―佐竹氏というような図式を成立させるのは非常に困難である。そもそも、親通流藤氏と佐竹氏が結びついていた傍証はない上に、佐竹氏が本拠とした常陸北部と相馬郡とでは地縁的な関わりが無いこと、佐竹氏討伐後に頼朝が没収した佐竹氏領の中には常陸国北部以外のものは含まれていないこと、佐竹義宗自身は院の「判官代」ではなかったこと、活動の時期が「源義宗」の方が一世代前であることなど、「源義宗」を「佐竹義宗」とする条件は大変厳しい。

「佐竹義宗」は承安4(1174)年3月14日当時、「■(佐)竹冠者昌義、同男雅楽助、大夫義宗」(『吉記』)と見え、父の「佐竹冠者昌義」とともに「蓮華王院領常陸国中郡庄下司経高濫行」を抑えるため、在庁らと協力すべきことが指示されており、父もまだ健全ないまだ青年の面影を感じる人物と思われる。なお「雅楽助」と「大夫義宗」が同一の人物かどうかは不明。ただ、佐竹義宗はこれ以前に在京して五位に叙爵していることがうかがえる。

一方、布施郷を寄進した「左兵衛少尉正六位上源義宗」は、久安5(1149)年12月22日の小除目で「去頃於陣辺搦犯人之賞」(『本朝世紀』)として賞に預かった人物で、当時「女院侍長」(『本朝世紀』)であった。佐竹義宗が常陸で活躍するよりも二十五年も前のことである。つまり義宗は美福門院侍長として美福門院に出仕していた在京の武士であり(賊を逮捕したのも左兵衛陣の辺りだろう)、久寿2(1155)年3月23日の石清水臨時祭では舞人の一人として「兵衛尉源義宗」が見えている(『兵範記』久寿二年三月二十三日条)。その後、布施郷を伊勢二宮に寄進した永暦2(1161)年正月までの間に左兵衛少尉を辞官していたことがわかる。

なお、『寛政重修諸家譜』の佐竹家譜に見える佐竹義宗の項目に「皇嘉門院侍長」とあるのは、『本朝世紀』の久安5(1149)年12月の源義宗の「女院侍長」とある記述を引いていると思われるが、当時の女院・美福門院を、二か月後に女院となった皇嘉門院と誤って「皇嘉門院侍長」とした可能性があろう。

仁安2(1167)年6月15日、伊勢外宮禰宜・度会某(度会彦章)が「源判官代」に対し、相馬御厨について内宮権禰宜荒木田明盛と外宮禰宜度会彦章との相論(権禰宜荒木田は千葉氏からの相馬御厨寄進の際の口入神主の家柄で領家的存在であり、対して外宮の禰宜度会は義宗の代弁を行う存在であった。)が永万2(1166)年6月3日に決着し、荒木田明盛から度会彦章へ避文を渡し和與がなったことの報告をしている(ただし、権禰宜荒木田は彦章を信用しておらず、御厨に関する文書は荒木田が保管している)。義宗が内宮荒木田明盛の避文を欲していることの他、文章の内容から、この「源判官代」と「源義宗」は同一人物とみられる。

結論から言えば、禰宜度会から報告がなされた「源判官代」は、おそらく伊予守源頼信の子・源頼清の子孫である「高松院判官代源義宗」と思われる(『尊卑分脉』)。義宗と義朝の関係は、義朝の叔母の甥孫となり又従兄弟には下総守藤原在重がいる。在重はおそらく千葉介常胤を相馬郡司に任じた人物であろう。

源頼信―+―源頼義――源義家――源為義――――源義朝――――源頼朝

(伊予守)|(陸奥守)(陸奥守)(左衛門大尉)(下野守) (右兵衛権佐)

|

| +=源義宗

| |(判官代)

| |

+―源頼清――源家宗――源家俊――+―源重俊――+―源宗信―――源義宗〔恐與上文重俊子義宗同人〕

(陸奥守)(美作守)(左馬助) |(左衛門尉) (上野冠者)(高松院判官代)

|

+―源俊宗――――源義宗〔為重俊子〕

なお、源義宗は源頼清(源頼義弟)の子孫で、上野冠者宗信の子である(佐々木紀一「『平家物語』の中の佐竹氏関係記事について」(『山形県立米沢女子短期大学紀要』44))。宗信の曽祖父(頼清の子)源家宗は関白師実・師通に仕え、承暦2(1078)年に上野介となって任国に赴任し、応徳元(1084)年4月11日までの在任が確認できる(『後二条師通記』応徳元年四月十一日条)。

■相馬御厨の寄進事項時系列

| 大治5(1130)年6月11日 |

『下総権介平朝臣経繁寄進状』→相馬御厨(布瀬墨埼御厨)の成立 |

| 保延元(1135)年2月 |

常胤、18歳で「相馬御厨下司職」を継承。 |

| 保延2(1136)年7月15日 | 藤原親通、相馬郡司常重の官物未進を責めて、常重を逮捕し、相馬郷・立花郷の新券を押し取る。 |

| 康治2(1143)年 | 源義朝、上総権介常澄の「浮言」を理由に、常重から相馬郷を責め取る(圧状)。 |

| 天養2(1145)年3月 | 源義朝、神威を恐れて(大庭御厨濫行か)相馬郷を伊勢二宮に寄進(ここでの避状=寄進状)。 |

| 久安2(1146)年4月 | 常胤、国衙に税を納めて、正式に相馬郡司に任じられる(立花郷は返還されず) |

| 8月10日 | 『御厨下司正六位上平朝臣常胤寄進状』→常胤によるはじめての寄進。 常胤、伊勢皇太神宮(内宮)より御厨下司職に改めて任じられる |

| ???? | 常胤、このころ「下総権介」に任じられるか |

| 保元元(1156)年7月 | 「保元の乱」が起こる。 常胤、上総介八郎広常(上総権介常澄八男)とともに源義朝に随って参戦 |

| 平治元(1159)年12月 | 「平治の乱」が起こる→源義朝、敗れて尾張にて殺害される。 常胤は参戦せず、広常は参戦。 |

| 永暦元(1160)年 | 常胤、相馬御厨を「謀叛人義朝領」として国衙に没収される |

| 秋 | 常胤、相馬御厨は千葉氏相伝の地であって義朝領ではなく、「神宮領」として国衙に奉免を求める。国司源有通もこれを認め、在庁に対して現地調査を命じる。 |

| 常胤は前年秋の相馬御厨奉免の決済が降りないので、国衙に参上して問い合わせを行っている。しかし、早々に決が下りる様子がないため、権門に注進。右大臣より伊勢祭主に調査の指示が出る。 | |

| 永暦2(1161)年1月日 | 『前左兵衛少尉源義宗寄進状』→源義宗による突然の寄進。 |

| 2月27日 | 『下総権介平常胤解案』→相馬御厨を内宮だけではなく、外宮にも寄進することを述べる。 |

| 3月中 | 『下総権介平常胤解案』の判以降→常胤の二宮への寄進状を認め、判が捺される。 |

| 3月中 | 『前左兵衛少尉源義宗寄進状』の判以降→先日の常胤へ与えた先券を破棄し、義宗の寄進状に判が捺される。 |

| 4月1日(16日着) | 『下総権介平申文案』→常胤、伊勢の稲木大夫に自分の正当性について口利きを依頼するが、実らず。 |

| 長寛元(1163)年 | 相馬御厨について「源義宗沙汰」の宣旨。 |

| 永万2(1166)年6月3日 | 常胤側の口入神主・荒木田明盛(内宮権禰宜)から、源義宗側の口入神主・度会彦章(外宮禰宜)へ避文が渡され、和與が成立。ただし、明盛は義宗を信用せず、御厨に関する書類一切は手元に保管。 |

| 仁安2(1167)年6月15日 | 度会彦章より「源判官代」に対し、相馬御厨について荒木田明盛との相論が決着した報告がなされる。 |

千葉氏は常兼・常重以来、代々「下総権介」に就いており、館は遠祖千葉大夫常長以来の千葉庄(千葉市千葉寺周辺)に存在していたと考えられるが、下総国衙付近(市川市国府台)にも進出し、国分寺領の支配をしていたと思われる。常胤の五男・五郎胤通は国分館に住し、国分五郎を称していた。

|

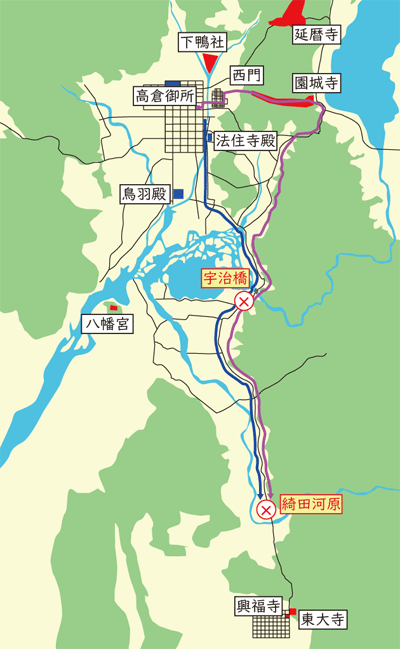

| 紫線は以仁王の逃走ルート(推定) 青線は検非違使の追撃ルート(推定) |

また、常胤の六男・六郎胤頼は大番として上洛し瀧口に詰めたのち、上西門院蔵人だったと思われる遠藤左近将監持遠の推挙で上西門院統子内親王(鳥羽院の皇女)に仕えて「五位」を給され、「千葉六郎大夫」と称した。そして大番の任期が切れて帰国予定だった治承4(1180)年5月、以仁王(後白河院の皇子)が源三位頼政入道と結んで挙兵(以仁王の乱)、以仁王に近侍した常胤の子・園城寺律静房日胤が宇治の南、綺田の大寺・光明山寺の鳥居前で戦死したとされる(『玉葉』治承四年五月廿六日条)。

以仁王の乱が鎮定されたのち、六郎胤頼は三浦次郎義澄とともに東国へ帰国を企てるも、両名は「依宇治懸合戦等事、為官兵被抑留之間」とある通り身柄を拘束された。胤頼の兄「律上房(日胤)」が乱の「張本」(『玉葉』治承四年五月十九日条)である以上、胤頼は当然嫌疑をかけられただろうが、三浦義澄が拘束された理由は不明。しかし、半月ほど拘留されたのち胤頼たちは釈放され、帰国の途についた。胤頼・義澄が具体的に宇治合戦に関わった証左はないが、胤頼の周辺を見ると乱に関わった人物が散見され、胤頼・義澄も関係していた可能性は高いだろう。

東下した胤頼と三浦義澄はまず伊豆国田方郡北条の前右兵衛権佐源頼朝のもとを訪れた。ここで彼らは以仁王や頼政入道の挙兵や京都における平家政権の状態を告げたと思われる。以仁王の乱が勃発するまで伊豆国は源頼政入道が知行国主となっており、目代も頼政入道所縁の人物であったと考えられ、承安2(1172)年7月9日以前から続いていた「頼政朝臣知行国」(『玉葉』承安二年七月九日条)のもと、下総国八条院領の下河辺庄司である下河辺氏、その一族で乳母家の小山氏らとの接触など、頼政の関係者との接触はそれほど厳しいものではなかったのかもしれない。

ところが、以仁王、源頼政入道の乱によって、伊豆国は収公され、平清盛の義弟・平時忠が知行国主となり、伊豆守は平時兼(時忠養子)、目代は当国流人だった平兼隆が起用された。兼隆は治承3(1179)年正月19日に父・平信兼の申請によって「解官右衛門尉平兼隆」(『山槐記』治承三年正月十九日条)とあるように、検非違使判官ならびに右衛門尉を解かれ、その後伊豆国へ遠流された稀有な人物で、在所は北条館に近い山木郷であった。兼隆は安元2(1176)年、平時忠が検非違使別当であった時期に「右衛門尉正六位上 平兼隆」と初見されることから、時忠のもとでおよそ半年あまり(時忠は辞官してしまう)検非違使であり、目代起用にはこうした過去の関係があったのかもしれない。

胤頼・義澄は頼朝との対面後、それぞれ郷里に帰り、頼朝は源頼政入道から遣わされた叔父・新宮十郎行家から「前伊豆守正五位下源朝臣(源仲綱)」の名による「以仁王の令旨」を受け取った。ところが、この頼政入道挙兵により、清盛入道は「近曾為追討仲綱息素住関東云々、遣武士等大庭三郎景親云々、是禅門私所遣也」(『玉葉』治承四年九月十一日条)と、以仁王の乱の首謀者である前伊豆守仲綱(源頼政嫡子)の子息を追討するべく、被官の大庭三郎景親を関東に差し遣わした。清盛入道の地方武士追討の方針は「遣禅門私郎従等、其後可被遣追討使」(『玉葉』治承四年十一月十二日条)というもので、大庭景親の下向もこれに当たるものであろう。しかし、この「仲綱息」は「迯脱奥州方了」(『玉葉』治承四年九月十一日条)とすでに奥州へ逃れ去っていた。

ところが、この清盛入道の大庭三郎景親の関東下向の沙汰を漏れ聞いた在京の頼朝支援者(頼朝乳母甥)の散位三善康信が弟の康清を使者として頼朝に用心を重ねるよう諭した。6月19日に「参著于北條」した康清からこの報告を受けた頼朝は、康信の功に感謝した「大和判官代邦道右筆」での「被加御筆并御判」の「委細御書」を認めると康清に託した(『吾妻鏡』治承四年六月廿二日条)。康清が22日に北條を発して上洛の途に就くと、「入道源三品敗北之後、可被追討国々源氏之條」という「康信申状」は「不可被處浮言」として、「遮欲廻平氏追罰籌策」し、6月24日、側近の藤九郎盛長に小中太光家を副えて「被招累代御家人等」て挙兵の協力を頼むこととした(『吾妻鏡』治承四年六月二十四日条)。

三善康光 +―三善康信

(権少外記) |(中宮大夫属入道善信)

∥ |

∥―――――+―三善康清

+―妹 (隼人佐入道善清)

|

|

+―頼朝乳母

右筆の「大和判官代邦道」は、藤九郎盛長が在京時に「因縁」のあった人物で、盛長の推挙で伊豆に下向し頼朝に伺候していた。その出自は北家魚名流の末裔であるとされる(野口実『中世東国武士団の研究』高科書店1994)。 なお、邦道の四代前に見える友房は、嘉承3(1108)年正月24日の除目で「受領被任次第」として「大和守藤友房」とあるように大和守に任じられている(『中右記』嘉承三年正月廿四日条)。この除目について中御門宗忠は「管国肥前公文、儒者四位也、被成此国、誠以不便歟」と管轄外の受領となることへの同情を述べている。

建久2(1191)年3月3日、翌日の「鎌倉大火災」を予言した人物として「広田次郎邦房」が見えるが、彼は「大和守維業男」で「継家業者、雖有儒道之号」(『吾妻鏡』建久二年三月三日)という人物だった。「大和守維業」は邦道の叔父にあたり、邦房は邦道の従兄弟にあたる。「広田」は越中国「弘田御厨」に由来しているとみられる。「弘田御厨二宮」は仁平3(1153)年までに建立された御厨で「給主散位故友業子息」とあり、おそらく友業が建立し、子である「大和守維業」が給主となってこれを管理したものだろう。「件御厨、去仁平年中建立、同三年被下奉免宣旨之後、度々 宣旨重畳也」(『神宮雑書』)という。

●大和判官代邦通の系譜(野口実『中世東国武士団の研究』高科書店1994、『尊卑分脈』)

藤原魚名―鷲取――――藤嗣――高房―――山蔭―――公利――――守義――為昭―則友―+―国成――+

(左大臣)(中務大輔)(参議)(越前守)(中納言)(但馬権守)(参議) | |

| |

+―国長 |

|

+―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――+

|

+―友房――盛友――友業―――+―友長――――邦道

(大和守) (大和進士)| (大和判官代)

|

+―藤原維業

|(六条院蔵人)

|

+―藤原盛国

(諸陵頭)

以下は史料的価値は低いが、『源平盛衰記』にみられる藤九郎盛長の「被招累代御家人等」の説話である。

盛長はまず相模国の波多野右馬允義常のもとを訪れたという(『源平盛衰記』)。ところが義常は日和見的な態度を示す。

次に義常の義兄にあたる懐島権守景義を訪れた。景義は弟の大庭三郎景親のもとを訪れて「和殿はいかゞ思」うかと問うと、景親は「源氏は重代の主にて御座ば、尤可参なれ共、一年囚に成て既に切らるべかりしを、平家に奉被宥、其恩如山、又東国の御後見し、妻子を養事も争か可奉忘なれば、平家へこそ」と答える。これに景義は「源氏へ参らんと存ず、但軍の勝負兼て難知し、平家猶も栄え給はば和殿を憑べし、若又源氏世に出給はば我をも憑給へ」と、弟の豊田次郎景俊とともに頼朝方へ参ずることを決め、景親は末弟の俣野五郎景久とともに平家方についたという(『源平盛衰記』)。ただし、当時景親は在京のためこの話は史実ではない。

次に盛長は山内首藤瀧口三郎経俊、四郎の兄弟に触れるが、経俊は弟に「是聞給へ、人の至て貧に成ぬれば、あらぬ心もつき給けり、佐殿の当時の寸法を以て、平家の世をとらんとし給はん事は、いざいざ富士の峯と長け並べ、猫の額の物を鼠の伺ふ喩へにや、身もなき人に同意せんと得申さじ」と嘲ったという(『源平盛衰記』)。

その後、三浦大介義明のもとを訪れると、義明は涙を流して「故左馬頭殿の御末は、果て給ひぬるやらんと心憂く思ひつるに、此殿ばかり生残御座て、七十有余の義明が世に、源氏の家を起し給はん事の嬉しさよ、唯是一身の悦也、子孫催し聚て、御教書拝み奉るべし」と喜び、一族を集めて「一味同心して兵衛佐殿へ参べし」と申し述べたという(『源平盛衰記』)。

その後、盛長は海を渡って下総国に至り、千葉介常胤と面会したという(『源平盛衰記』)。『吾妻鏡』ではこの説話は9月1日から9日までの間の話であって時期が異なるが、『吾妻鏡』6月24日条にもみられるように、挙兵に際して故義朝と所縁のある諸豪族には悉皆触れたと想像され、挙兵以前に頼朝と常胤は連絡を取っていた可能性が高いだろう。とくに常胤の六男・六郎大夫胤頼が頼朝の配流先にまで訪れていることからも、挙兵以前に頼朝と常胤は接触を持ったことが想像される。

『源平盛衰記』によれば、盛長が訪問すると、常胤は「此事上総介に申合て、是より御返事申べし」と、上総介八郎広常との相談の上返事すると即答を避けたという。ところが、盛長の帰途に鷹狩り帰りの常胤の嫡子・小太郎胤正と出会う。胤正は盛長を見て「如何に」と問うており、説話上ではすでに顔見知りであった様子がうかがえる。盛長の話しを聞いた胤正は盛長を伴って館に帰ると、常胤に「恐ある事に候へ共、院宣の上御教書成侍ぬ。先度の御催促に参上の由御返事申されぬ、其上上総介に随たる非御身、彼が参らばまゐらん、不参は参らじと仰候べき歟、全不可依其下知、只急度可参由御返事申させ給ふべし」と常胤に迫ると、常胤も「可参」と返答したという(『源平盛衰記』)。さらに広常のもとを訪れて触れた際には「生て此事を奉る身の幸にあらずや、忠を表し名を留ん事、此時にあり」と、広常は積極的な参加を約した(『源平盛衰記』)。

なお、この広常と常胤の招聘に関する説話は、後述の通り『吾妻鏡』とは真逆の設定となっているが、『源平盛衰記』は成立年代が遅く、さらに『平家物語』をベースに説話を増補した軍記物である以上、『吾妻鏡』より信を置くことは不可であろう。

広常との逸話については、「上総介ノ八郎広経カ許ヘ行テ勢ツキニケル」(『愚管抄』巻五)とというものもあるが、実際には安房国で平家与党の長狭常伴の襲撃計画を知り、道を変更して下総国へ北上しているため、広常のもとに向かってはいない。『愚管抄』が記されたころにはすでに治承寿永の乱から数十年の時を経ている上に、もとより慈円は東国の出来事は伝聞を書き留めているに過ぎない。そのため頼朝挙兵時に「梶原平三景時、土肥次郎実平、舅ノ伊豆ノ北條四郎時政、是等ヲ具シテ東国ヲウチ従ヘントシケル」など、梶原景時が当初より頼朝に従属していたと誤解していたり(これはのちに梶原景時、土肥実平の両名が平家の追捕使として中国地方に派遣されたバイアスによる誤解だろう)、平家に伺候していた「畠山庄司、小山田別当」の子「庄司次郎ナド云者共ノ押寄テ戦ヒテ箱根ノ山ニ逐コメテケリ」と、実際には石橋の陣に参戦していない畠山庄司次郎重忠が押し寄せたと誤解していたりするなど、挙兵時の東国に関する情報は錯綜したまま慈円は理解しているのである。『愚管抄』の東国に関する情報、とくに、突然の東国騒乱に情報がひどく錯綜していた治承4年当時については、京都に情報源を持つ事柄に比べて信憑性は低いものと疑うべきである。

7月10日、盛長一行は伊豆の頼朝のもとに帰参し報告を行う(『吾妻鏡』治承四年七月十日条)。盛長らは相模国内の諸士を味方につけることに成功するも、波多野右馬允義常、山内首藤瀧口三郎経俊は応じなかったことが伝えられた。さらに、5月の源三位の乱で平家に動員された東国武者たちが続々と関東に帰還するという状況も発生する。

8月、頼朝は挙兵の手始めとして、試みに平家被官である伊豆国目代「散位平兼隆」を討つべく計画を立て、右筆の大和判官代邦道を兼隆の屋敷へ送り込んだ。この大和判官代邦道は「邦道者洛陽放遊客也、有因縁盛長依挙申」(『吾妻鏡』治承四年八月四日条)とあるように、藤九郎盛長がまだ在京時に「因縁」があり、盛長の推挙で頼朝に伺候していた。邦道は治承4(1180)年6月22日の時点ではすでに頼朝の右筆として見えるが(『吾妻鏡』治承四年六月二十二日条)、いまだ兼隆に悟られていないことから、盛長の推挙後間もないのだろう。邦道が山木兼隆を訪れた際、兼隆は酒宴や郢曲を催して歓待し、数日にわたって逗留させていることから、兼隆と邦道は京都で顔見知りだったことがわかる。

8月4日、邦道は頼朝のもとに戻り、写し取った山木周辺の絵図面を披露する、頼朝は北条時政を配所に招くと、襲撃の計画を立てた。そして、8月17日、三島社の祭礼にあわせて山木館を襲うことを決定し、工藤介茂光、土肥次郎実平、岡崎四郎義実、宇佐美三郎助茂、天野藤内遠景、佐々木三郎盛綱、加藤次景廉らをひとりひとり配所に招いて合戦について議し、「令議合戦間事給雖未口外、偏依恃汝被仰合」と一人ひとりに慇懃に声をかけたため、みな勇を励む決意を新たにしたという(『吾妻鏡』治承四年八月四日条)。

そして8月17日、挙兵の決行日に頼朝は藤九郎盛長を使者として三島社へ奉幣し、その後、盛長の僕童が配所の釜殿で兼隆の雑色男を生け捕った。この雑色男は配所の下女と婚姻していたことから、夜々配所に妻訪に現れていた人物であった。頼朝は普段はそのままにしていたが、今夜は挙兵のために諸士群集しており、兼隆に注進される恐れがあるため、召し取るよう命じている。そして、北条時政以下の諸士を山木館へ向けて進発させ、山木判官兼隆とその後見の堤権守信遠を討ち取ることに成功する(『吾妻鏡』治承四年八月十七日条)。

兼隆は前年の治承2(1178)年正月19日に解官され(『山槐記』治承二年正月十九日条)、配流はさらに後日であったことになる。おそらく伊豆へたどり着いたのは早くとも3月以降であろうと推測され、その後、目代として起用されるまで流人であった。『吾妻鏡』によれば配流後「漸歴年序之後、借平相国禅閤之権、輝威於郡郷、是本自依為平家一流氏族也」とあるが、流人ながら平氏一族だったことから権威を奮ったのだろう。しかし兼隆は父・信兼の望みとして配流されていることから、信兼一族の支援は考えられず、私兵を蓄える財もなかったであろう。また、目代となったのは知行国主が平時忠へ移った治承4(1180)年7月以降(以仁王の乱は5月26日に終結しており、その後の頼政党類の収公処理や除書等の作成、伊豆国への伝達を考えれば、最短でも一月程度は必要であろう)であることから、頼朝挙兵まで長くとも一か月程度しかない。「後見」の堤信遠については、後見が親類を主とすることから兼隆の親類でともに下向していたのだろう。

そして8月19日、頼朝は「在当国蒲屋御厨」った「兼隆親戚史大夫知親」が日ごろから非法を行って民を苦しめていると称し、その権限を停止させた。これが「関東事施行之始」であったという(『吾妻鏡』治承四年八月十九日条)。中原知親が兼隆とどのような親戚関係にあったかは定かではないが、知親は「平知親」とも称され(『吉記』治承五年三月廿六日条)、藤原忠清のように平姓の呼称を持つほど近い親類であったのだろう。彼は治承5(1181)年3月26日、県召除目で検非違使となり、左衛門尉に就いている(『吉記』治承五年三月廿六日条)。4月16日の賀茂祭では検非違使の筆頭として加わっている。

治承4(1180)年の頼朝の挙兵は「義重入道故義国子、以書状申大相国、義朝子領伊豆国、武田太郎領甲斐国」と、上野国の新田義重入道によって清盛入道へと伝えられて発覚している。義重入道は「義重在前右大将宗盛命相乖、彼家宗、坂東家人可追討之由仰下、仍所下向也者」と、宗盛の命によって坂東追討のために上野国へ下向していた人物であった(『山槐記』治承四年九月七日条)。

治承4(1180)年9月5日、高倉院御所において頼朝挙兵に対する追討使派遣について評議が行われ、その結果、「維盛、忠度、知度等」を追討使とする官宣旨が下され(『玉葉』『山槐記』治承四年九月九日条)、22日に追討使下向が決定された。

■治承四年九月五日「源頼朝等追討官宣旨」(『山槐記』治承四年九月五日条)

右弁官下 東海道諸国

応追討伊豆国流人源頼朝幷与力輩事

右 大納言藤原朝臣実定宣奉 勅頼朝忽相語凶徒凶党、欲慮掠当国隣国、叛逆之至既絶常篇、宣令右近衞権少将平維盛朝臣、薩摩守同忠度朝臣、参河守同知度等、追討彼頼朝及与力輩、兼又東海東山両道堪武勇者同令備追討、其中抜有殊功輩、加不次賞者、諸国宣承知依宣行之

治承四年九月五日 左大史

平氏政権は地方叛乱勢に対しては、追討使下向までの間に在地勢力にその鎮定を命じる向きがあり、今回も「伊豆国伊東入道、相模国大庭三郎」(『山槐記』治承四年九月七日条)に頼朝追討が命じられることとなった。大庭三郎景親はもともと「近曾為追討仲綱息素住関東云々、遣武士等大庭三郎景親云々、是禅門私所遣也」(『玉葉』治承四年九月十一日条)といい、清盛入道が私的に遣わした人物であったが、「忽頼朝之逆乱出来」(『玉葉』治承四年九月十一日条)たため、頼朝追討に切り替えられたものだった。

8月23日、「武衛相率北條殿父子、盛長、茂光、実平以下三百騎、陣于相摸国石橋山給、此間以件令旨、被付御旗横上」(『吾妻鏡』治承四年八月廿三日条)と、頼朝は三百騎ほどを率い、以仁王(最勝王)の令旨を旗の上に掲げて相模国石橋山に布陣したという。これに対し、平氏方の「同国住人大庭三郎景親、俣野五郎景久、河村三郎義秀、渋谷庄司重国、糟屋権守盛久、海老名源三季貞、曾我太郎助信、瀧口三郎経俊、毛利太郎景行、長尾新五為宗、同新六定景、原宗三郎景房、同四郎義行并熊谷次郎直実以下平家被官之輩、率三千余騎精兵、同在石橋辺、両陣之際隔一谷也」(『吾妻鏡』治承四年八月廿三日条)で、さらに「伊東二郎祐親法師率三百余騎、宿于武衛陣之後山兮、欲奉襲之」という陣容であった。

また、頼朝と合流すべく石橋山へ向かっていた「三浦輩者」は「依及晩天、宿丸子河辺、遣郎従等、焼失景親之党類家屋、其煙聳半天」と、大庭景親与党の家屋に放火した。かなりの人家を燃やしたと見え、「入夜甚雨如沃」という天候の中でも「其煙聳半天」というほどであったという。景親はこれを石橋辺から「遥見之、知三浦輩所為之由訖」と悟ったという。この三浦勢の動きに景親は「今日已雖臨黄昏可遂合戦、期明日者三浦衆馳加、定難喪敗歟」と主張し、「数千強兵、襲攻武衛之陣」した。この大庭勢の急襲を受けた頼朝勢は「而計源家従兵、雖難比彼大軍、皆依重旧好、只乞効死、然間、佐那田余一義忠并武藤三郎及郎従豊三家康等殞命、景親弥乗勝、至暁天」という大敗を喫することとなる。

敗れた頼朝が「令逃于椙山之中給、于時疾風悩心、暴雨労身、景親奉追之、発矢石」という逃避行の最中、「依奉通志於武衛、雖擬馳参、景親従軍列道路之間、不意在彼陣」だった「景親士卒之中、飯田五郎家義」がにわかに景親を裏切り「為奉遁武衛、引分我衆六騎、戦于景親」ったため、頼朝は「以此隙令入椙山給」うことができたという(『吾妻鏡』治承四年八月廿三日条)。

翌8月24日、頼朝は「陣于椙山内堀口辺給」った(『吾妻鏡』治承四年八月廿四日条)。大庭景親はなおも追跡の手を緩めず、頼朝は「令逃後峯給」った。この間、「加藤次景廉、大見平次実政」が踏みとどまって景親の追跡を防ぎ、これに「景廉父加藤五景員、実政兄大見平太政光」も加わり、さらに「加藤太光員、佐々木四郎高綱、天野藤内遠景、同平内光家、堀藤次親家、同平四郎助政」も轡を並べて攻め戦い、景員以下の乗馬の多くは矢に当たって斃れた。頼朝も得意の弓箭を以て敵を防いだものの、「箭既窮」となり、加藤景廉が頼朝の乗馬の轡を引いてさらに深山へ入らんとする所を「景親群兵近来于四五段際」と追いすがったことから、「高綱、遠景、景廉等」が数反戻って防ぎ矢を射たという(『吾妻鏡』治承四年八月廿四日条)。この間に彼らは頼朝とはぐれたようである。

このとき「北條殿父子三人」もまた景親に追われ戦っていたが、「筋力漸疲兮、不能登峯嶺之間、不奉従武衛」と、頼朝らとは別行動を取っていた。ここに合流した「景員、光員、景廉、祐茂、親家、実政等、申可候御共之由」を北條時政に願い出たが、時政は「敢以不可然、早々可奉尋武衛之旨」を命じたという。「被命」とあるところから北條史観による記述であるが、頼朝の舅である時政が命じることは事実とみてよいだろう。

時政の指示を受けた景員らは「各走攀登数町険阻」して頼朝を探し回ったところ、「武衛者、令立臥木之上給、実平候其傍」であったという。頼朝は「令待悦此輩之参着給」し、土肥次郎実平は「各無為参參上、雖可喜之、令率人数給者、御隠居于此山、定難遂歟、於御一身者、縦渉旬月実平加計略、可奉隠」と伝えた。これに景員らは「申可候御共之由」を述べたため、頼朝も「有御許容之気」を示すが、実平は「今別離者、後大幸也、公私全命、廻計於外者、盍雪会稽之耻哉」と頼朝や景員らの主張を強く抑えて、少人数での行動とするよう述べたことから、彼らは「依之皆分散、悲涙遮眼、行歩失道」(『吾妻鏡』治承四年八月廿四日条)という。

こののち、飯田五郎家義が頼朝を慕って参上し、頼朝が路頭に落とした「日来持給」の御念珠を探し求めて持参した。これに頼朝は「御感及再三」している(『吾妻鏡』治承四年八月廿四日条)。このとき家義は御供を申し出るも、実平は頼朝を諫めたため、家義は泣く泣く退去した。また、北條時政と小四郎義時は「経筥根湯坂、欲赴甲斐国」を志し(ただし甲斐行きは中止)、別行動の時政長男の北條三郎宗時は「自土肥山降桑原、経平井郷」のところ、早川の辺で「被圍于祐親法師軍兵、為小平井名主紀六久重、被射取訖」した。また、狩野介茂光は肥満体であり、戦傷を負うと「依行歩不進退自殺」した(『吾妻鏡』治承四年八月廿四日条)。

8月28日に同地を発した脚力からの報告によれば、「伊豆国伊東入道、相模国大庭三郎」が「相模国小早河」において頼朝の軍勢と合戦に及び、「伊豆国伊東入道(祐親入道)」の親族とみられる「伊東五郎」ならびに「相模国大庭三郎(景親)」に随っていた「甲斐国平井冠者」が討たれたこと、敵の「兵衛佐同心輩」として、「駿河国小泉庄次郎」「伊豆国北条次郎、兵衛佐舅」「同薫藤介用光」「新田次郎」を討ち取り、「兵衛佐残少被討成、箱根山遁籠了」(『山槐記』治承四年九月七日条)ということであった。なお、北条次郎は頼朝の小舅・北条三郎宗時、薫藤介用光は工藤介茂光、新田次郎は仁田次郎(仁田四郎忠常の兄か)であろう。その兵力は「群賊纔五百騎許、官兵二千余騎」であったという(『玉葉』治承四年九月九日条)。

9月7日、戦いの結末が「義朝子慮掠伊豆、坂東国之輩追討之伐取舅男、於義朝子入筥根山」と報告されている(『山槐記』治承四年九月七日条)。

石橋山合戦ののち、頼朝に協力すべく伊豆へ向かっていた三浦義澄率いる三浦勢は、8月24日早朝、酒匂川の畔で「自去夜相待曉天、欲参向之處、合戦已敗北」の報を聞く。このため「慮外馳帰」こととなるが、その路次の「由井浦(鎌倉市由比ガ浜)」で「与畠山次郎重忠、数尅挑戦、多々良三郎重春并従石井五郎等殞命、又重忠郎従五十余輩梟首之間、重忠退去」という(『吾妻鏡』治承四年八月廿四日条)。

この小坪合戦から三日後の8月26日早朝、秩父党の人々が攻め寄せるという風聞が三浦党の耳に入り、「一族悉以引篭于当所衣笠城」(『吾妻鏡』治承四年八月廿六日条)という。まず大手に当たる「東木戸口」は「次郎義澄、十郎義連」、「西木戸」は「和田太郎義盛、金田大夫頼次」、「中陣」は「長江太郎義景、大多和三郎義久等」がこれを固めた(『吾妻鏡』治承四年八月廿六日条)。

秩父党襲来の知らせを受けてわずか数時間後の辰刻、「河越太郎重頼、中山次郎重実、江戸太郎重長、金子、村山輩已下数千騎攻来」った(『吾妻鏡』治承四年八月廿六日条)。義澄等は河越勢から防戦するも、先日の由比合戦ですでに人々は疲労しており、新手の兵との戦いは厳しいものだったろう。さらに矢も射尽くして「臨半更捨城逃去」という。このとき三浦の人々は「欲相具義明」したが、義明は、

「吾為源家累代家人、幸逢于其貴種再興之秋也、盍喜之哉、所保已八旬有余也、計余算不幾、今投老命於武衛、欲募子孫之勲功、汝等急退去兮、可奉尋彼存亡、吾独残留于城郭、摸多軍之勢、令見重頼」

と同道を拒絶した。義澄らは「涕泣雖失度」が、義明の命に従いその場を去った(『吾妻鏡』治承四年八月廿六日条)。

|

| 伝三浦義明墓(材木座来迎寺) |

翌8月27日朝、小雨の降る中、河越重頼、江戸重長らが衣笠城に攻め入り、「辰尅、三浦介義明年八十九、為河越太郎重頼、江戸太郎重長等被討取、齢八旬余、依無人于扶持也」という(『吾妻鏡』治承四年八月廿七日条)。なお『源平盛衰記』では七十九歳とする。この戦いに畠山重忠の姿はなく、由比・小坪合戦での疲労及び大きな被害により差し控えられたのだろう。合戦後、「景親率数千騎雖攻来于三浦、義澄等渡海之後也、仍帰去」という(『吾妻鏡』治承四年八月廿七日条)。

8月26日夜、すでに小雨が舞っていたであろう夜、衣笠を脱出した義澄らは、安房国へ向かった。おそらく衣笠城の西側丘陵地を下り小田和湾から出航したのだろう。

安房国への途次「北條殿、同四郎主、岡崎四郎義実、近藤七国平等、自土肥郷岩浦令乗船、又指房州解纜、而於海上並舟船、相逢于三浦之輩、互述心事伊欝」といい(『吾妻鏡』治承四年八月廿七日条)、安房国へ向かう北條時政らの船と三浦義澄らが海上で合流している。石橋山合戦後、どのような伝手で頼朝が安房へ向かったことが伝えられたのかは定かではないが、そもそも三浦氏の故地の一つが安房国であり、三浦郡を落ちた三浦氏が向かうのは安房以外には想定されず、この合流自体は偶然かもしれない。

この北条・三浦の船が安房国に着いた日は不明だが、朝には小雨(『吾妻鏡』の衣笠合戦二日目の記録で「朝間小雨、申剋已後風雨殊甚」と具体的な時間まで記載されていることから、衣笠合戦に加わっていた秩父党の記録が用いられた可能性があろう)が降っており、目印となる星も見えない中(この日は雨でなければ三日月が見えた)は三浦半島東岸など夜の早いうちに三浦・北条は合流して、翌27日には房総半島に上陸したのであろう。

一方、石橋山での大庭勢の探索を切り抜けた頼朝は、8月28日、「武衛、自土肥真名鶴崎乗船、赴安房国方」いた。舟などはすでに接収されていたと思われるが、土肥領主の土肥次郎実平は「仰土肥住人貞恒、粧小舟」(『吾妻鏡』治承四年八月廿八日条)て、頼朝の乗船としている。大庭勢は8月27日には「景親率数千騎雖攻来于三浦、義澄等渡海之後也、仍帰去」(『吾妻鏡』治承四年八月廿七日条)とあるように、三浦半島に攻め寄せており、景親は26日中には兵をまとめて三浦へ進発していて、石橋山周辺にはすでに大庭勢はいなかったのかもしれない。

8月29日、頼朝は土肥実平の仕立てた船で「安房国平北郡猟嶋(安房郡鋸南町竜島)」に着岸する(『吾妻鏡』治承四年八月廿九日条)。竜島からは三浦半島の東岸の岩壁や木まではっきり視認でき、先に安房国へ上陸していた人々は頼朝の姿を探して浦賀水道を行き来したのかもしれない。

この頼朝の安房上陸の報が京都へ齎されたのは10月6日もしくは7日であった。10月7日、平時忠が高倉院御所で中山忠親に告げたところによれば「頼朝已虜領安房国頭弁知行国也之由、頭弁経房朝臣付我奏親院、注進脚力申詞者」と、時忠と経房(安房国知行国主)が高倉院に脚力の報告を奏上したという。忠親はその脚力の齎した報告書を披見すると「駿河国住人五百余騎発向伊豆国攻頼朝、頼朝党引籠筥根山、八月晦日頼朝等出筥根山乗船、夜半着安房国、九月一日分与諸郡於与力輩、追捕人家、奪取調物、此旨具所注進也」とあった(『山槐記』治承四年十月七日条)。

安房国に上陸した頼朝は、まず「御幼稚之当初、殊奉昵近者」であった安西三郎景益に「令旨厳密之上者、相催在庁等可令参上、又於当国中京下之輩者、悉以可搦進之」と指示をし、三浦義澄の手引きで安房国最大の平氏党・長狭常伴を追討。9月1日、「上総介八郎広常」「千葉介常胤」に親書を送った。なお、頼朝は安房上陸後、「分与諸郡於与力輩」「追捕人家、奪取調物」と狼藉を働いたようで、安房守藤原定長(『吉記』安元二年四月廿七日条、『公卿補任』文治五年)の目代もまた「当国中京下之輩者、悉以可搦進之」として追捕の対象とされたであろう。頼朝は安西景益に在庁を率いさせて、敵対行為を行わせたとみられる。

| 藤原定長 | 安元二(1175)年正月五日 叙正五位下院御給 安元二(1175)年正月卅日 任安房守 治承四(1180)年正月廿八日 重任(安房守) 養和元(1181)年十一月廿八日 任兵部権少輔、補蔵人 |

なお、当時の安房国は「安房国頭弁知行国也」(『山槐記』治承四年十月七日条)とあるように、定長の実兄・左中弁藤原経房(蔵人頭)の知行国であった。経房はかつて皇后宮権大進に就き、少進頼朝の上職であった。その後、上西門院庁が開かれると、院司判官代となった経房は、蔵人に移った頼朝の上職となっており、のち頼朝の武威が認められると親密な関係を築くこととなる。しかし、少なくとも頼朝が安房国へ上陸した当時は、安房国(目代か)からの「分与諸郡於与力輩」「追捕人家、奪取調物」という報告に対し、頼朝へ対する強い脅威を感じて頼朝の振舞を院に奏上している。さらに、後日追討使維盛らを破った「頼朝」「武田」をして「逆徒」「東国逆徒」(『吉記』寿永四年十一月丗日条等)と呼び、敵意を表しているように、経房は頼朝に対する私情は持っていない。上西門院の蔵人だったという記憶すらなかったのであろう。11月8日には蔵人頭左中弁の職掌として「伊豆国流人源頼朝」ならびに「甲斐国住人源信義」への「追討間事宣旨」を認めて「左大将(藤原実定)」へ下しているが、実定はこの宣旨案を突き返しており(強硬な反平家)、経房はやむなく太宰帥隆季(親平家)へ下している(『吉記』治承四年十一月八日条)。

●上西門院院司以下(『山槐記』保元四年二月十九日条)

| 院司 | 別当 | 権中納言実定 (元皇后宮大夫) |

右衛門督信頼 (元皇后宮権大夫) |

刑部卿憲方朝臣 (元皇后宮亮) |

右馬頭信隆朝臣 (元皇后宮職事) |

左少将実守 (元権亮、五位) |

| 判官代 | 安房守経房 (元皇后宮権大進) |

|||||

| 主典代 | 検非違使安倍資良 (元皇后宮属) |

左衛門府生安倍資成 (元皇后宮属) |

左衛門府生安倍資弘 (元皇后宮属) |

中原兼能 | ||

| 殿上人 | 修理大夫資賢朝臣 | 大弐清盛朝臣 | 治部卿光隆朝臣 | 内蔵頭家明朝臣 | 右中将実国朝臣 | |

| 右馬頭信隆朝臣 | 頭権左中弁俊憲朝臣 | 左中将成親朝臣 | 右中将実房朝臣 | 左中将成憲朝臣 | ||

| 左中将忠親朝臣 | 大宮権亮実経朝臣 | 左少将頼定朝臣 | 左少将家通朝臣 | 左衛門権佐頼憲 | ||

| 能登守基家 | 蔵人弁貞憲 | 中宮大進長方 | 中宮権亮実家 | 左兵衛佐脩憲 | ||

| 右少将信説 | 右少将実宗 | 但馬守有房 | 兵部少輔時忠 | |||

| 蔵人 | 左兵衛尉頼朝 (元皇后宮少進) |

藤原仲重 | ||||

9月6日夜、上総介八郎広常へ遣わした和田義盛が帰参。その復命した内容によれば、広常は「談千葉介常胤之後、可參上之由」だったという。これは『源平盛衰記』が伝える説話とは真逆のものであるが、『源平盛衰記』は成立年代及び軍記物『平家物語』異本に過ぎない以上、史料的価値は『吾妻鏡』に及ばない。『吾妻鏡』が常胤を忖度して広常の上位に据える必要はないため、『吾妻鏡』の説話は事実と捉えてよいだろう。上総平氏は両総平氏が入部して歴史の浅い上総国の開発を推し進めたことで、すでに開発の手が進んで数代を経た下総国の同族たちよりもその勢力を大きく伸ばすことができたとみられ、広常の同族勢力(姻戚の臼井氏、大須賀氏ら下総平氏を含む)は千葉介常胤を凌ぐ勢力を持っていた。ただし、広常が族長権を以て常胤に指図した形跡はなく、両者は同族としての関わり以上のものはなかったのである。

|

| 頼朝の挙兵から佐竹氏討伐までの日程(『吾妻鏡』) |

9月9日には藤九郎盛長が千葉より帰参して千葉介常胤の協力が得られたことを復命し、「当時御居所非指要害地又非御曩跡、速可令出相摸国鎌倉給」と、鎌倉を推薦したという(『吾妻鏡』治承四年九月九日条)。

なぜ常胤は頼朝に加担することを決めたのだろうか。

常胤の本拠である千葉庄は「八条院庁分」であり、いわゆる八条院領であった。常胤は八条院暲子内親王に仕える立場にあり、八条院猶子である以仁王とも関係を持っていたであろう。常胤の子(庶長子であろう)の律静房日胤が以仁王(八條院猶子)に侍り「以仁王の乱」の首謀者とされたことからも、常胤と八条院には密接な繋がりがあったことが予想される。当然、八条院に仕えた源三位頼政や伊豆守仲綱とも関わりがあったと思われ、頼朝との関係は八条院・頼政との関わりの中で生まれ、頼朝挙兵について加担を決めるポイントになったと考えられよう。

9月12日、常胤は子息親類を率いて上総国へ向かおうとするが、六男・胤頼がこれを制して、平氏方である目代を追捕することを主張した。

成胤と胤頼は郎従を率いて下総目代の館(市川市国府台か)へと馳せ向かうが、「目代元自有勢者」とあるように「令数十許輩防戦」して、成胤・胤頼は攻めあぐねたが、北風が強いことに目をつけて、成胤は郎党をひそかに館の裏手に回らせて火をつけた。突然の出火に目代館は混乱し、防戦を忘れて逃げ惑った目代を胤頼が討ちとったとある。

|

| 亥鼻城の土塁(室町期) |

この「当国目代」がいかなる人物かは不明だが、当時の下総守は平氏と強い繋がりを持っていた人物であったことがうかがえる。なお、「当国目代」は「元自有勢者」であることから、以前から当地で勢力を広げていた人物であって、当時の下総守からの目代ではないと考えられる。治承3(1179)年2月当時には「前下総守藤原朝臣高佐」が見えるが(『山槐記』治承三年二月廿九日条)、彼は代々摂関家の氏家司の家柄であり、かつ平清盛入道と血縁的に近いとみられる伊勢守平貞正の女子を娶っている血縁者でもあった(『尊卑分脈』)。伊勢守貞正の系譜は定かではないが、治承2(1178)年8月初頭に卒したとみられ、8月2日、中宮平徳子の御産所(六波羅泉殿)への参入公卿に定められていた「右兵衛督頼盛、平宰相教盛」が「依軽服不参前伊勢守貞正事也」(『御産部類記』治承二年八月八日条)と喪に服している。

また、高佐の兄・藤原清頼も久安3(1167)年6月9日、内大臣藤原頼長の推挙により、源頼憲(前下野守明国孫)とともに六位にも関わらず昇殿の栄に浴すなど(『本朝世紀』)、一族を挙げて摂関家に随従する立場であったが、のち太皇太后宮(平滋子)権大進として太皇太后宮亮平経盛(平清盛弟)の下にあって、平氏政権との関わりも深かった。

源頼義

(陸奥守)

∥―――――源義家――――源義親――――源為義―――――源義朝――――源頼朝

平維時―+―平直方―――女 (陸奥守) (対馬守) (左衛門大尉) (播磨守) (右兵衛権佐)

(上総介)|(上野介)

|

+―女

∥―――――藤原永業――藤原季永―――藤原清高―+―藤原清頼

∥ (遠江守) (大和守) (上総介) |(上総介)

∥ |

藤原永信 +―藤原高佐

(遠江守) (下総守)

∥―――――――藤原季佐

平貞正――――女 (宮内大輔)

(伊勢守)

|

| 千田庄 |

頼朝に呼応した常胤が下総目代を追捕した際、平氏血縁者の千田庄判官代藤原親政(親雅)が常胤追討のために兵を率いて攻め寄せ、常胤の孫・成胤がこれを返り討ちにしたという。

この事件は『吾妻鏡』によれば、治承4(1180)年9月14日、「下総国千田庄領家判官代親政」が「聞目代被誅之由」いて、「率軍兵欲襲常胤」したことから、「常胤孫子小太郎成胤相戦」って、「遂生虜親政」ったと記されている(『吾妻鏡』治承四年九月十四日条)。

この事件は『千学集抜粋』によれば、治承4(1180)年9月4日、安房の頼朝を迎えるため「常胤、胤政父子上総へまゐり給ふ」と、常胤と胤正のみが上総国へと向かったとあり、他の諸子は従った形跡はない。成胤についても記載があり、「加曾利冠者成胤たまゝゝ祖母の不幸に値り、父祖とも上総へまゐり給ふといへとも養子たるゆゑ留りて千葉の館にあり、葬送の営みをなされける…程へて成胤も上総へまゐり給ふ…ここに千田判官親政ハ平家への聞えあれハとて、其勢千余騎、千葉の堀込の人なき所へ押寄せて、堀の内へ火を投かけける、成胤曾加野まて馳てふりかへりみるに、火の手上りけれは、まさしく親政かしわさならむ、此儘上総へまゐらむには、佐殿の逃たりなんとおほされんには、父祖の面目にもかゝりなん、いさ引かへせやと返しにける」と、成胤は祖母の葬送のために遅れて父祖の上総国へと向かったが、蘇我野で振り返ると千葉に火の手が上がっており、引き返したとされる。その後、「結城、渋河」で親政の軍勢と出会い、散々戦って「親政大勢こらえ得す落行事二十里、遂に馬の渡りまてそ追打しにける」と、親政を討ち取ったことになっている(『千学集抜粋』)。