| 継体天皇(???-527?) | |

| 欽明天皇(???-571) | |

| 敏達天皇(???-584?) | |

| 押坂彦人大兄(???-???) | |

| 舒明天皇(593-641) | |

| 天智天皇(626-672) | 越道君伊羅都売(???-???) |

| 志貴親王(???-716) | 紀橡姫(???-709) |

| 光仁天皇(709-782) | 高野新笠(???-789) |

| 桓武天皇 (737-806) |

葛原親王 (786-853) |

高見王 (???-???) |

平 高望 (???-???) |

平 良文 (???-???) |

平 経明 (???-???) |

平 忠常 (975-1031) |

平 常将 (????-????) |

| 平 常長 (????-????) |

平 常兼 (????-????) |

千葉常重 (????-????) |

千葉常胤 (1118-1201) |

千葉胤正 (1141-1203) |

千葉成胤 (1155-1218) |

千葉胤綱 (1208-1228) |

千葉時胤 (1218-1241) |

| 千葉頼胤 (1239-1275) |

千葉宗胤 (1265-1294) |

千葉胤宗 (1268-1312) |

千葉貞胤 (1291-1351) |

千葉一胤 (????-1336) |

千葉氏胤 (1337-1365) |

千葉満胤 (1360-1426) |

千葉兼胤 (1392-1430) |

| 千葉胤直 (1419-1455) |

千葉胤将 (1433-1455) |

千葉胤宣 (1443-1455) |

馬加康胤 (1398-1456) |

馬加胤持 (1437-1456) |

岩橋輔胤 (1416-1492) |

千葉孝胤 (1443-1505) |

千葉勝胤 (1471-1532) |

| 千葉昌胤 (1495-1546) |

千葉利胤 (1515-1547) |

千葉親胤 (1541-1557) |

千葉胤富 (1527-1579) |

千葉良胤 (1557-1608) |

千葉邦胤 (1557-1583) |

千葉直重 (????-1627) |

千葉重胤 (1576-1633) |

| 江戸時代の千葉宗家 | |||||||

(1398-1456)

(1398-1456)

| 生没年 | 応永5(1398)年~康正2(1456)年11月1日 |

| 父 | 千葉介満胤 |

| 母 | 不明 |

| 妻 | 不明 |

| 官位 | 不明 |

| 官職 | 陸奥守 |

| 役職 | なし |

| 所在 | 下総国千葉庄馬加村 |

| 法号 | 常義、太相浄応、法阿弥陀仏 |

| 墓所 | 千葉山海隣寺 |

馬加千葉家初代。十二代千葉介満胤の庶子。官途は陸奥守。出家して陸奥守入道。号は常義。生年は応永5(1398)年(『千学集抜粋』、『本土寺過去帳』)。千葉介入道常瑞(胤直)・千葉介胤宣らを討った時点ですでに出家しており「千葉介」への就任はなかったが、古河公方・足利成氏より千葉家惣領として認められた可能性はある。『本土寺過去帳』の「千葉介代々御先祖次第」には十五代当主として名が記される。

●『本土寺過去帳』 (廿三日上段)

康胤は「満胤の次子にて在せしが、常陸大掾殿、子なきにより養子にならせらる」(『千学集抜粋』)とあり、一時期常陸大掾の養子となっていたと伝わる。しかし、「後、大掾殿実子出来しまゝ、下総へ御帰りありて、馬加に屋形造りして在し、馬加殿と申す也」(『千学集抜粋』)と、下総帰国後は千葉庄馬加村(習志野市屋敷)周辺を領した。父の満胤の頃は常陸の豪族との関係がうかがわれるとともに、当時の常陸大掾家当主と思われる大掾満幹は、満胤嫡子兼胤とともに上杉禅秀に近い人物であったことから、常陸大掾家との間にも交流があった可能性はあるが、常陸大掾家の記録には一切記されていない。満幹は「元中ノ始、詮国卒ス、法名希香、道号花峰ト云、時ニ男永寿幼稚タルヲ以テ…」(『新編常陸国誌』:「薬王院文書推考」「大掾系図」)と見るように、元中初年(1384~)に幼少であったとすれば、大掾満幹は康胤の十五歳程年長だったと推測されるため、彼の養子であったとしても不自然ではない。

常陸大掾満幹は禅秀の乱後に鎌倉殿持氏に降伏して赦され、鎌倉に在住したという。しかし、永享元(1429)年12月13日、鎌倉殿持氏によって「大掾父子打ルゝ也」(『妙法寺記』)とあるように「満幹父子、在鎌倉生害」(『大掾系図』)という。子は「慶松」(『大掾系図』)と見えるようにいまだ元服前と思われるため、かなり晩年の子となろう。康胤が大掾満幹の養子であったとすれば、康胤帰国後に満幹の「実子」は死去または出家などしたと思われる。

応永22(1415)年10月の「上杉禅秀の乱」では、「千葉大介満胤嫡子修理大夫兼胤、同陸奥守康胤、相馬、大須賀、原、円城寺下野守」らは、兼胤の舅である上杉禅秀に加担して持氏に背き、八千余騎もの大軍を米町表に展開したという(『鎌倉大草紙』)。ただし、この上杉禅秀入道の叛乱は俄かなものであるため、満胤は在京の被官人のみを引き連れていたと考えられることから、八千余騎もの軍勢が集まるはずもなく、せいぜい八十騎余りであろう。

|

| 現在の幕張 |

前鎌倉殿持氏亡き後、嘉吉元(1441)年の結城合戦や佐竹氏、宍戸氏ら常陸国での不穏な動きなど、東国はなかなか落ち着くことなく、鎌倉殿が不在のまま、関東管領上杉憲実入道やその代将兵庫頭清方などにより、統治されていた。ところが、文安4(1447)年初頭には上杉憲実入道が関東管領を辞して頻りに隠遁を願うようになっていた。

この報告は文安4(1447)年3月13日、京都の大外記清原業忠が権大納言万里小路時房亭を訪れた際に、「密語」として聞いた話であった(『建内記』文安四年三月十三日条)。この話は「細川典厩内々有尋旨」の内容として「為覚悟密々大切、可勘給之由、内々典厩示業忠也」もので、「鎌倉管領上杉房州入道、辞其職、隠遁之由、多年所申也」であり、憲実入道は、持氏の死後二度にわたって自害を試みるなどで伊豆国に出家隠遁しているが、結城氏朝の叛乱により鎌倉へ召還され、管領実務は弟兵庫頭清方に預けつつ、数年に亘って事実上の関東最高執行者として関東を支えていたのであった。しかし、ここに来て憲実入道は「近日弥隠遁之志」という。憲実入道の隠遁願いの大きな理由は、持氏子息を新たな鎌倉殿とする京都の動きに失望したことであろうか。

憲実入道は、もともとは「鎌倉御遺跡」については将軍義教の子である「義制(義永)」を推していた。これは、永享11(1439)年7月2日時点で「義制(義永)」が「若公様、鎌倉殿御成御礼、自寺家御申事、奉行加賀意見申歟」(『東寺百合文書 ち』永享十一年七月四日条)とあるように持氏の跡を継承する人物と目されており、それは「人々参賀室町殿、是若公一所て奉下関東之由被仰下之處、関東承伏之由申之故也」(『師郷記』永享十一年七月二日条)とあるように、上杉憲実入道も了承していたことからもわかる。しかし、嘉吉元(1441)年6月24日、将軍義教が赤松満祐入道に殺害されてからは、京都の雰囲気が一変した。まず、結城合戦後に捕らわれていた持氏子息・永寿王丸が美濃国垂井宿まで連行されて来ると、管領細川持之以下の大名は、永寿王丸を垂井から関東へ差し戻して「鎌倉御遺跡」を継がようと考えたようである。しかし、この旨を打診された憲実入道は、「於京都若君御対面以後、被沙汰居申之條、可然之由、鎌倉管領申意見」(『建内記』嘉吉元年七月廿八日条)と述べて、事実上反対の姿勢を示したのである。関東には故持氏を重んじる勢力が存在している中で、その子息を新しく鎌倉殿に据えれば、結城合戦を見てもわかるように、その子息を奉じて新たな対京都勢力が台頭してくることは火を見るよりも明らかである。その後も徹底的に持氏子息の下向に反対したのは、関東の混乱を危惧したためであったことは想像に難くない。ついには「所詮、以故鎌倉殿子息被立申、可補佐之由、不存之」(『建内記』文安四年三月十三日条)と、故持氏卿の子息が新たな鎌倉殿となっても、彼は補佐する気持ちはないと断言する。この鎌倉殿の補佐拒否は、関東に「故鎌倉殿子息」を送ったらどうなるのかを判断できない京都の管領以下への不信感が大きいと思われる。

これに京都側は、憲実入道に鎌倉殿を決定させる綸旨案まで出され、その鎌倉殿を補佐するよう、これもまた綸旨で命じようと試みている。ところが、この両綸旨案は作成されたものの、鎌倉殿を推薦する綸旨案のみは直前になって撤回され、京都は永寿王丸を新鎌倉殿と決定し、憲実入道には補佐すべしとする綸旨を下した。直前での撤回は、おそらくこの関東管領が鎌倉殿を選択するという「先例」を危惧したのだろう。ところが、憲実入道はこの綸旨を以てしても「猶及異議」(『建内記』文安四年七月十日条)と、隠遁の気持ちを翻すことはなく、京都側は、憲実入道が頑なに俗世に出ることを禁じた長男龍忠丸を擁立して関東管領職とし、憲実入道にはその補佐を命じたのだった(『建内記』文安四年七月十日条)。

●憲実入道に関東管領龍忠丸の補佐を命じる綸旨案(『建内記』文安四年七月十日条)

この綸旨に基づいて、龍忠丸(十五歳)を関東管領職に任じ、父の上杉憲実入道はその補佐をするように命じる「御教書」が綸旨とともに関東に下されたとみられる。龍忠丸は関東管領職に就任した直後に「右京亮憲忠」となる(元服は翌年か)。当時鎌倉には「豆州狩野」から父の上杉憲実入道も出倉していたとみられ、憲実入道から両者の在鎌倉が京都に報告された。そして、この報告を受けた管領細川勝元は9月5日、憲実入道に宛てて、

●文安4(1447)年(カ)9月5日「細川勝元書状」(『喜連川文書』)

という憲忠と憲実入道両者の在鎌倉の注進への礼と、両者が鎌倉にいる事の安堵感を伝えている。

憲忠父・憲実入道はその後は表舞台に出ることなく、伊豆国に隠遁して憲忠を支えた形跡も見られない。一方で憲忠は十五歳という若さで永寿王丸を迎える文安6(1449)年までの二年間、鎌倉殿不在の関東の事実上のトップとして切り盛りした。この背景には長尾左衛門入道らや一門扇谷上杉家の支えがあり、それがのちの江ノ島合戦へと繋がっていくものと思われる。

文安6(1449)年6月、「関東管領上椙被官人、長尾四郎左衛門尉」が「関東御名字事、被申之間」で「在京」(『康富記』文安六年七月三日条)し、これにより、故持氏若君の永寿王丸は「被治定了、成シゲ氏也、故鎌倉殿持氏卿御子也」と名字が定まった(『康富記』文安六年五月十一日条)。将軍義成からの一字拝領によるものである。そして、8月19日未明に成氏は鎌倉へ向けて出京、八日後の8月27日、鎌倉に還御した(宝徳元年(カ)八月廿九「前但馬守定之書状」『鑁阿寺文書』)。

ところが翌年宝徳2(1450)年5月には、上杉憲忠を支える長尾左衛門尉景仲入道及び、憲忠の舅・扇谷上杉修理大夫入道の家宰・太田備中守資清入道が不審な動きを見せており、成氏は「連々依相談安房入道候」(宝徳二年五月廿七日「畠山徳本入道書状案」(『南部文書』)しているが、ついに長尾・太田勢が兵を挙げた。事の顛末はこちら。成氏を取り巻く在鎌倉の守護系および公方近臣と、若輩の関東管領上杉憲忠や扇谷上杉顕房を支える山内上杉家および扇谷上杉家の人々との対立とみられる。

成氏は「既覃火急」の事態となったことから、成氏は「無據堪忍」して「去月廿日夜、俄移居江島候」と、御所から江の島(藤沢市江ノ島)へ遁れることとなった。その翌日には「為長尾、太田骨張引卒多勢」(宝徳二年五月廿七日「畠山徳本入道書状案」(『南部文書』)で江ノ島に攻め寄せている。彼らが独断で兵を出したとは考えにくく、ここに太田備中入道(扇谷上杉家宰)が加わっていることを考えれば、扇谷上杉修理大夫入道(憲忠舅)が許可を与えたと考えるのが妥当であろう。のち、長尾・太田勢が修理大夫入道の所領である「糟屋庄」(宝徳二年五月廿七日「畠山徳本入道書状案」(『南部文書』)へ落ちていったことからも窺われる。

成氏に同道した人々の名は遺されていないが、小山下野守持政(小山小四郎持政。文安3年11月24日に下野守に補任)が「於輿越(鎌倉市腰越)致合戦」に長尾・太田勢を迎え撃ち、「小山下野守家人数輩令討死候」(宝徳二年五月廿七日「畠山徳本入道書状案」(『南部文書』)という記述から、在鎌倉の守護クラスの人々も加わっていたことがわかる。当然ながら鎌倉殿側近の二階堂氏、明石氏、木戸氏らも同道していただろう。

その頃鎌倉では、長尾・太田勢が「彼等打出由比濱候」たが、ここに「千葉介、小田讃岐守、宇都宮右馬頭以下為御方、数刻防戦」し、「凶徒等悉被打散、相残軍兵引退糟屋庄畢」(宝徳二年五月廿七日「畠山徳本入道書状案」(『南部文書』)した。彼等は胤直入道の嫡子千葉介胤将、小田朝久、宇都宮等綱ら、常府が義務付けられている守護勢力であり、鎌倉殿との結びつきが強い勢力である。当然、彼らは鎌倉殿成氏に加担して、叛臣長尾・太田勢を駆逐したのであった。

以下は『鎌倉大草紙』による記述であるが、「千葉新助(胤将)は、父は持氏へ不忠ありしかども、同名陸奥守がすゝめにより成氏の味方と成」ったという(『鎌倉大草紙』)。「同名陸奥守」はのちの「千葉陸奥入道常義」こと馬加康胤のことである。

|

| 伝馬加館跡(マンションの部分)遠景 |

江ノ島合戦後、成氏は京都管領の畠山徳本入道と連絡を取り、鎌倉から逐電してしまった憲忠については「右京亮事、自元無誤間、参上事、雖度々申、行歩不自由歟、尤不便至候」と擁護しつつ、「於長尾、太田以下凶徒者、速可加誅罰由、令成敗候」ことを伝えているが、次第に憲忠が長尾・太田らをまったく制御できないことに不安を感じており、管領徳本入道へ「安房入道候関東、可執行政務之由、可被仰下候」ことを希望している。

騒擾も概ね収束した11月頃には、成氏も憲忠も鎌倉に帰還しているが、おそらくこの頃には両者の関係は悪化していたと見え、成氏近臣による上杉家の管理する所領への押領や濫妨などが見え始めている。

そして四年後の亨徳3(1454)年12月27日、憲忠は西御門御所へ召されたところを、討たれた(『康富記』享徳三年十二月廿七日条)。この直後、新田岩松持国が山内亭へ進軍し、山内上杉勢と合戦している(享徳三年十二月廿九日「足利成氏感状写」『正木文書』戦古:19)。

翌享徳4(1455)年正月5日、京都へ「関東飛脚到来、鎌倉殿持氏御子 成氏、去年十二月廿七日、管領上杉右京亮房州入道子、被召出於鎌倉殿御所被誅伐」(『康富記』享徳四年正月六日条)という確報が届く。その理由は「是併故鎌倉殿御生涯事、父房州申沙汰之御憤歟」との推測があり、「依之御所方与上杉手有合戦」と、御所方と上杉家との合戦も報告された。

翌正月6日には、「上杉修理大夫入道并憲忠被官人等」が七沢の要害を出て鎌倉を目指したのだろう。相模川の低湿地帯の中と推測される「相州島河原」(平塚市大島)に兵を繰り出した(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)。この報を受けた成氏は「一色宮内大輔、武田右馬助入道」を差し遣わして、「多分討取候了」という。これはかつて故父持氏が上杉憲実の上州逐電時に取った進軍方法を彷彿とさせるが、こののち、成氏は自ら鎌倉を出立して武蔵府中へ進んだとみられる。なお、成氏はこの鎌倉発向ののち二度と鎌倉へ帰還することができず、以降、子孫に至るまで下総国古河(茨城県古河市)を拠点とする「古河様」として、16世紀後半までの約百数十年間、関東に強い影響力を及ぼすこととなる。

正月21、22日には、「上杉右馬助入道、同名太夫三郎并長尾左衛門入道等」が「武州、上州一揆以下同類輩、引率数万騎、武州国府辺競来」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)と、上野国から庁鼻和右馬助憲信入道、扇谷大夫三郎顕房(修理大夫持朝子息で扇谷家当主)、長尾左衛門入道が、武州・上州一揆を率いて武蔵国府付近に着陣した。成氏はみずから「於高幡、分倍河原」に布陣し、「両日数箇度交兵刃、終日攻戦」した。具体的には21日は「武州立川之御合戦」、22日は「府中之御合戦」(享徳4(1455)年2月筑波潤朝軍忠状案写(「古証文二」神奈川県史料6187)と見える。21日の合戦は立川(立川市柴崎町)から高幡河原(日野市高幡付近)にかけて行われており、ここを攻めた「故禅秀か子息、上杉右馬助憲顕」(『鎌倉大草紙』)に対し、「成氏五百余騎にて馳出、短兵急」に寄せ、「とりひしぎ火出るほどに攻戦」った結果、「上杉方の先手の大将右馬助入道憲顕、深手負て引かねけるが、高旗寺にて自害」した(『鎌倉大草紙』)。なお、この「右馬助入道憲顕」は、禅秀子息の憲顕(憲秋)とされるが、憲秋は中務大輔の官途を有し(称し)ており、晩年に及び格下の右馬助を称することは考えにくい。

22日には「分倍河原に陣を取上杉勢の荒手の兵五百余騎」が武蔵国府に攻め寄せた(『鎌倉大草紙』)。これに成氏は「きのふの合戦に打勝」った勢いに乗じて「散々に切てかゝ」り、「上杉方の先陣、羽続、大石以下悉打負敗軍」した。成氏は勝ちに乗じてさらに攻め入り、「里見、世良田、深入して討死」するが、「結城、小山、武田、村上入替て攻」め、「上杉忽打負、悉敗軍」した。その結果、「扇乃谷房顕ハ後陣ニうちけるか味方をいさめ、きたなし返せ」と踏み止まって戦うが、みな逃げている中で留まる兵もなく、我先にと逃散した。すでに房顕被官の者たちもみな討たれたり重傷を負っている者ばかりとなり、扇谷上杉家の若き当主、三郎房顕は「夜瀬と云所に残留りて廿一才にて腹切」った。

この合戦で「上椙両人討取、数人候」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)といい、庁鼻和憲信入道、扇谷顕房、そのほか主だった者数名も鎌倉勢に討ち取られた。合戦後、「至于今残党者、束手令降参候了」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)するが、「其後、敗軍余党等、常州小栗城ニ館籠」っている。

その後、成氏勢は小栗城を攻めるべく、「野州、結城、御厨江進旗差向」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)ている一方で、上野国では新田岩松右京大夫持国が鎌倉方の主将となって上杉方と合戦し、2月中には「於深須、赤堀、太胡、山上合戦」が起こっている。合戦後、「至于今残党者、束手令降参候了」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)するが、「其後、敗軍余党等、常州小栗城ニ館籠」り、その攻撃のため、成氏は小栗城へ「外様」衆を向かわせるとともに、成氏自身も「結城御厨(寒川御厨か)」へ軍勢を進めている。

こうした中で、京都では関東へ成氏追討の軍勢派遣を決定。3月28日に「上椙ヽヽ故房州入道子関東発向」(『康富記』享徳四年三月卅日条)させた。彼は上杉憲実入道の次男・兵部少輔房顕(幼名龍春)で、成氏に殺害された関東管領憲忠の実弟である。彼を「総大将」(『康富記』享徳四年三月卅日条)として関東派遣が行われた。

この出陣は「春三ヶ月東方有憚、来月可進発之由雖存之、延引不可然之由、自室町殿被仰下之間、下向北国通」(『康富記』享徳四年三月卅日条)とのことで、正月~三月は東方進発は不吉であることから、四月に入ってからとの意見もあったが、将軍義政が延引を認めないと述べたため、3月中の派兵となっている。このとき房顕には「御旗」が下されているが、「為退治申鎌倉殿、為総大将所被差遣也、御旗被下之、世尊寺侍従三位伊忠卿被書之」(『康富記』享徳四年三月卅日条)というものだった。なお、その後東国に下向した主将は八名だったようで、「悉皆御旗八流也、其内錦御旗一流也、其者文字を書て、彫て、絵師ニ仰て、薄をもて字の上をたましむる也、日の形あり、元はこれも紙に書て、はくにて採色す、今度は御旗ニひたとはくを置也、紙をもてたますと云々、七流は布御旗也、其者布ニ字を書也」(『康富記』享徳四年閏四月十五日条)という。房顕に託された御旗は世尊寺伊忠の染筆(八幡大菩薩の文字か)によるものであることから、これが「錦御旗一流」であろう。

続けて、4月3日には「駿河守護今河ヽヽ、今日関東発向、関東御退治御旗被給之」といい、「御旗」を給わって京都から下向している(『康富記』享徳四年四月三日条)。なお、「八日、関東成氏為御退治、駿河守護今川上総介并奉公方輩進発」(『斎藤基恒日記』享徳四年四月八日条)と見えるように、範忠入道が実際に出京したのは4月8日であろう。彼の賜った「御旗」は「布御旗」となる。このほか「去月時分、為関東御退治、自武家御旗被下関東也、上椙、今河、桃井等賜之、下向也」(『康富記』享徳四年閏四月十五日条)とあるように、桃井某ほか五名(越後上杉房定ほか四名か)の大将が関東に攻め下った。

その後、今川範忠入道は軍勢を整えて「今川上総介、率海道諸勢相州エ襲来」った(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)。範忠入道の鎌倉着は「六月十六日」と伝わる(『鎌倉大草紙』)。範忠入道は「鎌倉へ乱入」すると、「御所を初として、谷七郷の神社仏閣追捕して、悉く焼き払ひ、頼朝以後北條九代の繁昌は、元弘の乱に滅亡し、尊氏卿より成氏の御代に至りて、六代相続の財宝この時焼失して、永代鎌倉亡所となり、田畠荒れ果てける、誠に浅ましき次第なり」(『鎌倉大草紙』)というが、当時の鎌倉に京勢に抵抗する成氏方将士がいたとは考えにくい(成氏はすでに北関東に所在しているので、当然ながら『今川系図』の「此時成氏走関東」は『鎌倉大草紙』の記述をさらに追加創作したものであろう)上に、他所の寺に対して禁制を出している範忠入道が、鎌倉に限って寺社を灰燼にする理由はなく、これから駐屯する鎌倉の人々の恨みを買う必要もない。おそらくこの記述は『鎌倉大草紙』の物語的虚構であろう。7月10日には「法華堂領三浦太田和村内相承院知行分二口事」について禁制を発している(享徳四年七月十日「今川範忠禁制」『相承院文書』)ので、少なくともこの日までには範忠入道は鎌倉にいたと推測される。

このころ、上野国は山内・扇谷上杉勢の攻勢に対して、成氏方の新田岩松右京大夫持国が鳥山式部大夫、桃井修理亮を主将とする新田一族とともに抑えており、持国は長滞陣によって激しく疲弊しながらも成氏の期待に応えてよく防戦していた。成氏も小栗城の寄手から余剰分を上野に回したり、奉公衆を追加で応援に送ったりしてその支援を行った。成氏方が攻め立てていた小栗城は、4月5日には「諸勢、小栗江取進陣、即時外城攻落」した。この報告を翌4月6日早朝に受けた成氏は、早速上野の持国に報告している(享徳四年四月六日「足利成氏書状写」『正木文書』151)。そして、5月18、19日あたりで小栗城は陥落したとみられる。

5月10日頃には岩松持国から成氏に「就其方時宜注進委細」が送達されている(享徳四年五月十三日「足利成氏書状写」『正木文書』250)。この注進の内容は、信濃国の「大井播磨守」が碓氷峠を越えて上野国安中に進出し「安中左衛門知行分にて取陣」したこと、「当国之一揆、少々心中不定」であること、「白井勢、越河之由」であった(享徳四年五月十三日「野田持忠副状写」『正木文書』212)。持国はこれに備えるとともに、成氏は5月12日に「雪下殿、足利江御急候」(享徳四年五月十三日「足利成氏書状写」『正木文書』250)、「幸 雪下殿様、当国江御越候」(享徳四年五月十三日「野田持忠副状写」『正木文書』212)と、雪下殿定尊を足利へ急派して後方を固め「先御心易存候」とともに、「重而自余之御勢於其方江可被加候也」と、さらなる加勢を約している。

5月14日には「武州大袋原」で上杉勢と成氏勢が合戦している。戦いの帰趨は不明だが、管領房顕は被官人の豊島内匠助に感状を与えている(享徳四年七月六日「上杉房顕感状」『豊島宮城文書』)ように、上杉方の勝利で終わったようだ。

この直後、持国は上杉勢と「於大手及一戦」んでおり「当国時宜火急之由」を成氏に急派して救援を求めた。この頃、「長尾右衛門入道、集調武州上州党類、野州天命、只木山、侘日張陣」とあるように、小栗城を退散した上杉勢が足利庄の東側にある「野州天命(佐野市天明町)、只木山」に陣取り、抵抗していたのであった。この頃には、3月28日に京都を発して越後・信濃路を通って上野国に向かっていた「上杉民部太輔、同兵部少輔、具越州信州群勢」が上野国に迫っており、この「越後守護上杉民部大輔定昌、上州へ打越し、兵部少輔房顕を取立て、越後信濃の軍勢」(『鎌倉大草紙』)と、「野州天命、只木山に楯籠」る「長尾左衛門入道昌賢、武州上州の軍兵を催しける、同名庁鼻和六郎、同七郎憲明」(『鎌倉大草紙』)が、上野国と下野国を東西から挟撃し得る状況となっていた。

持国からの「火急」の注進を受けた成氏は、5月25日に「急速可被寄御馬」を約す書状を遣わした(享徳四年五月廿五日「足利成氏書状写」『正木文書』139)。成氏はここでも「不日又其方へ可被寄御馬候」ことを遣わしている(享徳四年五月晦日「足利成氏書状写」『正木文書』:戦古69)。また、持国は上野国の「三大将」のひとり「桃井左京亮」が上杉勢に勝利した旨も報告しており、成氏はこの返書についても「就之も急可被寄御馬」ことを伝えている(享徳四年五月廿五日「足利成氏書状写」『正木文書』145)。また、同じく「三大将」のひとり「鳥山式部大夫」が「大手合戦火急」のため持国と一所で対応したことを成氏に報告している(享徳四年五月廿七日「足利成氏書状写」『正木文書』133)。そして5月30日、成氏は「小山江御着陣」(享徳四年五月晦日「足利成氏書状写」『正木文書』:戦古69)した。

また、成氏は「大手後詰」からの報告で上杉方の「武州凶徒等」が「角淵辺江可致出張由」の報告を受け、6月2日、持国に「如何様武州江一勢可被越候、以前如仰遣候、既此方江御着陣上者、不日其口江可有御進発候」と、常陸国小栗攻めからの諸勢が上野国に着陣した上は、持国は急ぎ「角淵(佐波郡玉村町角渕)」へ進発するよう指示している(享徳四年六月二日「足利成氏書状写」『正木文書』179)。この付近には「赤堀下野守(赤堀時綱)」が2月18日に「従村岡御陣以来」在陣しており、「仍被下所帯等事」を下されている(享徳四年五月十八日「足利成氏感状」『赤堀文書』)。その地は「淵名庄内」か(享徳四年五月十二日「足利成氏書状」『赤堀文書』)。

6月に入ると、上杉方の「山内并越州上椙民部大輔房定、当方、同時ニ打出、当方者搦手、山内者大手」と、上杉房顕・民部大輔房定を主将とした軍勢が、上野国府付近から東へ進んだ。小栗城から下野国天命・只木山へ遁れた長尾昌賢入道以下の上杉方との合流を模索したものと思われる。上杉勢の大手は総大将房顕ら、搦手は新田岩松長純らが担って「三宮原」(北群馬郡吉岡町大久保)に進出した。これに、成氏方の「新田(岩松持国)、鳥山(鳥山式部大夫)、桃井(桃井左京亮)」の「三大将」を主将とした上野新田勢が馳せ向かい、6月5日、「三宮原」で激突した。「三宮原合戦」である。激しい合戦は上杉方の勝利に終わったものの、上杉方にも多くの死傷者が出ており、越後守護房定の麾下「和田弾正左衛門尉(和田長資)」(永享四年六月八日「上杉房定感状」『本間美術館所蔵読史堂古文書』)、「長尾備中守(長尾宗景)」(永享四年六月九日「上杉房定感状」『上杉家文書』)、「長尾備中守」(永享四年七月廿九日「管領細川勝元奉書」『上杉家文書』)、「中條弾正左衛門尉(中條朝資)」(永享四年七月廿九日「管領細川勝元奉書」『中條文書』)らの「被官人等数多討死并手負」を出すような被害が出ている。

「三宮原合戦打勝」った上杉勢は、新田岩松長純勢以下の「搦手者二千五百余騎」は「河東赤城山麓堀越ニ張陣」り、大手山内勢「五千騎」は「新田、鳥山、桃井以下」を追って、彼らが立て籠もった「高谷城」に攻め寄せた(『松陰私語』)。なお「高谷城」は、上杉房顕が「豊嶋三河守(豊島泰秀)」に命じている「今月五日、於此口致合戦、敵数輩討取候、彼残党等、高井要害ニ馳籠候間、差寄取対陣候、当城事、不可有程候、然間、其方早々出張可然候」から、「高井」(前橋市高井町)であったと考えられる(享徳四年六月十日「上杉房顕軍勢催促状」『豊嶋宮城文書』)。

持国は即日「三宮原合戦」の敗戦を「大手時宜委細注進」として成氏に報告した。翌6月6日、成氏は「明後日可有御進発」ことを返信している(享徳四年六月六日「足利成氏書状写」『正木文書』163)。ただ、成氏の進発は予定の6月8日には行われず、6月10日、成氏は持国へ「昨日、今日悪日間、明日必可被寄御馬候」と6月11日の進発を約し(享徳四年六月十日「足利成氏書状写」『正木文書』228)、6月11日「今日、被寄御馬候」した(享徳四年六月十一日「足利成氏書状写」『正木文書』181)。

6月13日、成氏は「已天命江被寄御馬候」(享徳四年六月十三日「足利成氏書状写」『正木文書』236)、持国にはただちに出兵するよう指示している。そして6月19日、持国が要望していた「上野国白井保之内 白井三河入道跡、同庶子等知行分寺社共」が与えられている(享徳四年六月十九日「岩松持国闕所注文写」『正木文書』44)。

三宮原合戦および西上野での連敗に危機感を強めた成氏は、6月24日、天命(佐野市天明町)から「足利御陣」へ陣を移している(年月闕「赤堀政綱軍忠状」『赤堀文書』)。しかし、すでに上野国での成氏方の劣勢は目に見えて明らかであり、成氏も天命・只木山を攻めながら上野国の岩松持国らへ増援することは不可能であった。こうした理由によるものか、成氏は7月9日、「至小山御陣」(年月闕「赤堀政綱軍忠状」『赤堀文書』)とあるように、足利から小山へ撤退している。

こうした上杉方優勢の動きを見たためか、7月中旬頃には「宇都宮下野守等綱、翻先忠企野心之段、其聞候」という風聞が成氏の耳に届く(康正元年七月廿九日「足利成氏書状」『那須文書』:戦古84)。翌年成氏が京都の三条実雅へ宛てた書状には、下総国の「千葉介入道常瑞(千葉胤直)」「舎弟中務入道了心(千葉胤賢)」及び「宇都宮下野守等綱」が「如合符、所々江令蜂起」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)したとあることから、同時期の挙兵であったと推測される。なお、胤直入道は閏4月の時点で京都と通じていたことは確実であり、胤直入道もまた宇都宮等綱と同じく上野国での成氏方の大敗の情報をつかんで挙兵したのであろう。

しかし、成氏は驚くべき速さで態勢を立て直すと、瞬く間に下野国足利へ再進出すると、上野国へ派兵し、7月25日の「於上州合戦」では「悉御理運候(実際は敗退)」という(享徳四年八月八日「足利成氏書状写」『那須文書』)。この合戦は「七月廿五日穂積原」(『松陰私語』)の合戦とみられ、上州路においては搦手の戦いとなる。この時の戦いは、上杉方搦手は新田岩松長純勢など二千五百余騎、成氏方は「御同名岩松左京太夫殿、新田之面々、結城、小山、佐野、佐貫都合五千余騎也」(『松陰私語』)という。朝方の合戦では「当方打負」と、上杉方が押し込まれているが、「夕手之合戦打勝」って「其侭蹈仕場也」といい、敗れた成氏方は「足利ノ本陣ニ引返」した。この日の合戦では、上杉方の「当方一族新野出羽守、渋川能登守為始之、廿余人討死了」したという(『松陰私語』)。

ただ、こののちの戦いは、成氏方優勢で事が運んだようで、9月3日、成氏は「那須越後守(那須資持)」に「東上州合戦理運候、以後敵未武州上州群集之間、雪下殿致御供奉公、外様大略罷立候之間、両国事御心安候」と報告しており(康正元年九月三日「足利成氏書状写」『那須文書』)、成氏の代将として雪下殿定尊が外様衆を率いて東上州へ出陣していることがわかる。

当時の下総国においては、享徳4(1455)年閏4月8日、将軍足利義政は「千葉入道との」へ、鎌倉方からの度々の誘いにも応じずに京都方に属したことに対し、賞する御内書(享徳四年閏四月八日「将軍家御内書」『佛日庵文書』神:6204)を記している。この文書がいつ送達されたかが定かではないが(御判が一か月かかる場合もあったため)、少なくとも4月下旬の時点で胤直入道は京都と連絡を取っていたことは確実であった。そして、前述の通り上杉房顕らの関東下着及び成氏方の上州敗退を受け、7月下旬に宇都宮等綱と同時期に反成氏の兵を挙げたのだろう(康正元年七月廿九日「足利成氏書状」『那須文書』:戦古84)。

|

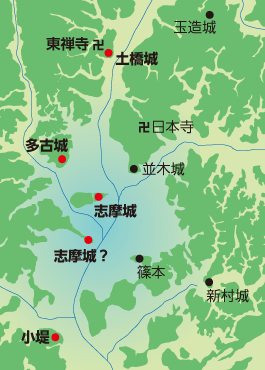

| 馬加城と多古城・志摩城の位置 |

『鎌倉大草紙』によれば、「下総国千葉介入道常瑞道、舎弟中務入道了心、日頃は鎌倉の侍所にて、成氏へ度々の忠節ありしが、此兄弟、故上杉禅秀が外孫なり、今度禅秀が子息右馬助憲顕、下向して勧めければ、母方の叔父と一味して成氏へ敵をなす」といい、日頃は侍所として成氏を支えていたが、今回の乱では上記の如く、上杉方についた(『鎌倉大草紙』)。

亨徳4(1455)年3月20日、千葉家家宰の原越後守胤房は突如挙兵して、千葉介入道常瑞を千葉の館に襲ったという(『鎌倉大草紙』)。千葉合戦に敗れた胤直入道ら宗家一党は、原氏と並ぶ家宰・円城寺下野守らとともに香取郡千田庄(香取郡多古町)へと逃れた。

ただし、3月の段階では京都も関東派兵を行っておらず、胤直入道もまた姿勢を明確にしていない時期であるため、3月20日の千葉襲来は考えにくい。以降の詳細は「千葉内乱」を参照。

|

| 多古周辺地図(水色は湖沼または湿地) |

その後、8月までに千葉介胤宣は円城寺氏らとともに多古城(香取郡多古町多古)へ、胤直入道常瑞・胤賢入道了心は志摩城(香取郡多古町島または多古町船越)へと入っている。両城とも湿地に囲まれた天然の要害で、彼らは上杉家の援軍を待ちつつ籠城を続けたようである。

こうした中で、原胤房勢に「千葉陸奥入道常義父子」が「存貞節、属御方」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)したことで戦局が変わったのだろう。参戦した時期は不明だが、戦局が急転した8月か。胤房は陸奥入道父子の参戦により「相副諸軍、於総州多胡志摩両城、決雌雄」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)したという。

『鎌倉大草紙』によれば、常義入道の参戦に「原越後守大に喜び」、彼を「即ち之を大将」として「多胡の城へ差向」け、自らは「志摩の城へ押寄せて攻め」た(『鎌倉大草紙』)。胤房は千葉陸奥入道常義を一軍の大将として派遣しているように、彼を麾下として扱っている。これが事実であるとすれば陸奥入道常義は千葉家御一家として惣領家宰の原越後守胤房の指示に従う立場であったと想定される。

|

| 康胤が攻め寄せた多古城跡 |

千葉介胤宣が籠城する多古城を攻めた陸奥入道常義は「古兵」であり、「城を取巻き、兵粮の道を留め、方を明けて攻め」たため、「籠城の兵、皆失せ」てしまい、「大将胤宣は若年にて、纔に二十騎計」となってしまったという(『鎌倉大草紙』)。こうして多古城は「終に攻め落され、乳母子円城寺藤五郎直時を以て敵陣へ遣し、城をば渡し申すべく候間、仏前へ参切腹仕度由」を請うた(『鎌倉大草紙』)。陸奥入道常義はこれに「尤とて城を請け取り、寄手并公方よりの加勢の兵共送」った。

その後、千葉介胤宣は「城外のむさといふ所に阿弥陀堂のありけるへ出て、仏前に向ひ、享徳四年八月十二日、十五歳にて切腹」(『鎌倉大草紙』)した。年齢については『本土寺過去帳』においては「千葉介宣胤五郎殿十三歳」(『本土寺過去帳』)とあるが、同『大過去帳 上』の「千葉介代々御先祖次第」には「十二才」とあることから、十二歳または十三歳の可能性が高い。

●『本土寺大過去帳』十二(上段)

+―円城寺下野妙城

|

+―同壱岐守妙壹

|

+―同日向守妙向

享徳四乙亥八月其外多古嶋城討死諸人成仏得道

●『本土寺大過去帳』「千葉介代々御先祖次第」

胤宣一党が阿弥陀堂に入ったとき、阿弥陀堂別当の来照院が傍に付き添い、「焼香読経す、最期の勤め懇」(『鎌倉大草紙』)に行った。そして乳母子の「直時も主の介錯して続いて腹を切りにけり」(『鎌倉大草紙』)という。なお、「むさ」は「ゐさ」の誤字とする説(『多古町史』)があるが、「む」「ゐ」は運筆から考えても間違えようがなく、可能性としては非常に低い。基本的に史書について「〇〇の誤記だ」や「理由があって〇〇と書き換えられた」という史料を「改変」させて成立させようとする仮説は、自分の「結論」を導かせるために用いる禁じ手と言え、冒涜と考える。

彼らには辞世の句が二句伝わっており、千葉介胤宣と円城寺直時のものか。『鎌倉大草紙』では「若君胤宣は初より御一所に御座なく、何の不義もおはしまさす、馬加殿あはれに思召し候間、如何にもして御命を助け奉り候はんと申」したが「御切腹」してしまい、陸奥入道常義はこの旨を越後守胤房に伝えたところ、「越後守も涙を流しける」という。

●享徳4(1455)年8月12日辞世(『鎌倉大草紙』)

円城寺一族では「円城寺下野妙城」「同壱岐守妙壹」「同日向守妙向」の死去も伝えられており(『本土寺過去帳』)、胤宣には執権円城寺下野守(尚任)が支えていたとみられる。この合戦では「常陸大充殿妙充」「同子息」の死去も伝えられており(『本土寺過去帳』)、多古城には常陸国から常陸大掾父子が派遣されていたことがうかがわれる。ただし、常陸大掾系図等の史料には該当する人物の伝はない。このほか、「■徳四■■野日向朗典於島■■」とあるように、上総国伊北庄の上杉家被官狩野氏も胤直入道に与力していたことがわかる。

胤宣の供として阿弥陀堂に来ていた「椎名与十郎胤家、木内彦十郎、円城寺又三郎、米井藤五郎、粟飯原助九郎、池内助十郎、深山弥十郎、■本彦八、青野新九郎、多田孫八、高田孫八、三谷新十、寺本弥七、中野与十郎等」も「皆刺違ヘヽヽ枕を並べて伏し」、陸奥入道常義は「首共取つて成氏へ進上」(『鎌倉大草紙』)したという。

この三日後の8月15日には、胤直入道常瑞が嶋城で自刃。その弟・胤賢入道了心は南の小堤(山武郡横芝光町木戸台)まで遁れ、9月7日に自害した(『本土寺過去帳』)。こうして、千葉介常胤以来の千葉介嫡流は三百年の歴史に幕を下ろし、康胤入道については「原、是を主として千葉へ移り、千葉の跡を継」(『鎌倉大草紙』)がせしめ、自らは「小金の城に居住」(『鎌倉大草紙』)したという。「小金の城」は高城氏が築城したと伝わる根木内城(松戸市根木内)か。胤賢入道了心は千葉から小堤に移るまでの間に、千葉七郎実胤・自胤の二人の子を惣領被官の八幡庄曾谷氏に託したとみられ、胤賢入道自刃の直後、千葉実胤・自胤兄弟は八幡庄市川城に挙兵した。

胤直入道常瑞一党の滅亡を受けた将軍義政は、奉公衆東左近将監常縁を「急き罷下り一家の輩を催し馬加陸奥守を令退治、実胤を千葉へ移し可申由御下知を蒙り、御教書を帯し下向」させた。この際「浜式部少輔春利をも相具し下向」させたという(『鎌倉大草紙』)。なお、浜春利の兄・浜豊後守康慶は、その子であろう「土岐浜豊後守」(『北野社家引付』長享三年六月三日条)が見えるように土岐一族の奉公衆であり、常縁は美濃国人及び歌人として彼と交流があったと思われ、康慶の弟が附属されたのはこうした経緯による可能性があろう。下向に当たり、常縁は「一族並国人に相ふれ」ており、「国分五郎、大須賀相馬を初めとして、下野守常縁に相随」ったという(『鎌倉大草紙』)。ここに見える「大須賀相馬」は、国分氏が「国分五郎(国分憲胤か)」とあるので、表記の対として「大須賀相馬(大須賀左馬助憲康)」となるか。

康正元(1455)年10月15日、上杉方が「宇都宮、御敵出張」した(「赤堀政綱軍忠状」『赤堀文書』)。これに「小山下野守(小山持政)」が対応して木村原へ北上し、合戦となった(木村原合戦)。この合戦に成氏方の上州一揆・赤堀下野守時綱が小山持政に属して奮戦し「親類家人数輩蒙疵」っている。赤堀時綱はそのまま10月17日に天命・只木山方面へ向かい、途次の「小野寺(栃木市小野寺)」に駐屯して上杉方に備えている(『赤堀文書』)。

12月3日には「武州須賀合戦」(『松陰私語』)ほか、「武州崎西郡」(康正二年四月四日「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)で、武蔵国太田庄をめぐる上杉方と古河方の激しい戦闘があった。古河方の大将ははっきりしないが「将帥於差副数多兵軍」といい、上杉方は「上椙八郎、同庁鼻和六郎、同七郎、長尾左衛門入道以下両国一揆」が派遣されている(康正二年四月四日「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)。長尾昌賢入道はこのとき天命・只木山から退陣して上杉八郎藤朝らと合流していたことがわかる。上杉方には岩松治部大輔家純の「為御代官」として岩松家家宰「横瀬良順(横瀬信濃守貞国入道)」が出陣しているが、「信濃入道討死」と子息の雅楽助国繁が「自身被疵」し、さらに「被官人数輩或手負或殞命」した(『松陰私語』、康正二年正月廿九日「足利義政感状」『由良文書』)。この「武州崎西郡」の合戦は12月6日もあり、結局「致軍戦為宗勇兵等、数百人討取候了」といい、成氏方の勝利に終わったようである。

そして、12月11日の「天命只木」の合戦は、成氏は「天命、只木山仁数月令纏集敵軍等塞用路、不漏欲討留」としたといい、数か月にわたる天命・只木山への上杉方籠城は、成氏が敢えて放置していたもので、補給路を断ち、攻めた際には一人残らず討ち取る計画であったと述べている(これは京都へ送達した書状の為、自らを有利に見せる成氏の脚色はあっただろう)。しかし、上杉方は「不遂一戦、抛身於溝壑、令漂没残軍等」と、戦いもせずに天命・只木山の陣所から慌てて撤退していったという(同じく、これも成氏の脚色があろう)。

ただし、現実にも上杉方は総大将・関東管領房顕も危うい状況に陥いるほどの大敗を喫し、下野国及び東上州からの撤退を余儀なくされた。上杉方が足利、天命・只木山を完全に抑えれていれば、成氏の本拠である古河は指呼の先であったが、この大敗により上杉方と成氏との戦いは長期となる様相を示した。

成氏は岩松持国からの「就天命只木御敵退散」の報告を受け、12月13日に「上杉兵部少輔以下被討漏候事、御無念至候」と残念を伝えている。また、この戦勝により、持国には「速古河江可有帰参候」ことを指示し、「上州可被罷出時節事者、自是可被仰遣候」と、その時期は追って知らせる旨も伝えている(康正元年十二月十三日「足利成氏書状写」『正木文書』226)。ただし、上州の要である岩松持国を古河に呼び寄せていることから、上州合戦での大勝によって東上州の兵力の一部を古河へ向かわせようとしたのだろう。天命・只木山の上杉勢がすべて撤退できたとは考えにくく、これら上椙残党からの古河警衛が目的であったと思われる。また、赤堀時綱は上杉勢が「只木山御敵没落」したのち、「薗田、足利所々令在陣、致宿直警固」している(「赤堀政綱軍忠状」『赤堀文書』)。

康正2(1456)年正月7日、成氏は持国からの「上州時宜」に対し、「来十一日、御動座日限被相定候」(康正二年正月七日「足利成氏書状写」『正木文書』221)と、再度の上州出師を伝えている。また、同7日夜、赤堀時綱は「那波郡福嶋橋切落警固」し「御敵等数輩討捕」ったとあり(「赤堀政綱軍忠状」『赤堀文書』)、赤堀時綱は足利から那波郡福嶋(那波郡玉村町福島)へ進み、利根川にかかる橋を切り落としたうえ、この周辺に布陣していた上杉方と戦ったと推定される。この「福嶋」は赤堀氏がおそらく兵粮料所として預置いている土地のひとつで、時綱の子とみられる「赤堀亀益丸」が「同国那波郡之内北玉村円覚寺領」として見える(「赤堀亀益丸所領注文」『赤堀文書』)。この頃において、利根川から西が上杉方、東が古河方の勢力範囲として大まかに固定されることになったとみられる。

成氏が正月11日に行うと持国に伝えた「御動座」は実現しておらず、その理由は不明ながら、正月21日までに行うことを持国に伝えている(康正二年正月廿日「足利成氏書状写」『正木文書』227)。なお、このとき成氏は正月19日に「於下総国市河致合戦悉理運之由」ことも併せて報告している(康正二年正月廿日「足利成氏書状写」『正木文書』227)。この市川合戦は、多古嶋合戦で自刃した千葉中務少輔入道の子息二人(のちの千葉七郎実胤、千葉介自胤の兄弟)が、京都奉公衆の東左近将監常縁や八幡庄曾谷氏、そのほか上杉氏や守屋相馬氏などとともに市川城に挙兵したもので、これに成氏方の原越後守胤房、岩橋殿輔胤に加えて、古河からの「南図書助、簗田出羽守その外大勢指遣」が攻め立てた合戦である。この戦いに敗れた千葉七郎実胤、次郎自胤の兄弟は、市川城を脱出して上杉勢を頼って武蔵国へと遁れた。

正月24日、赤堀時綱は「殖木、赤石へ御敵出張」に対応して上杉方と合戦(「赤堀政綱軍忠状」『赤堀文書』)し、2月26日、赤堀時綱は「於深巣合戦(前橋市粕川町深津)」で「長尾兵庫頭并沼田上野守手へ駆合」い、弟の赤堀孫三郎とともに討死した(「赤堀政綱軍忠状」『赤堀文書』)。

康正元(1455)年11月13日、匝瑳郡「東方」で、原一族の「原左衛門朗珍」「原右京亮朗嶺」が討死しているが、彼らは上杉家被官の伊北狩野氏と縁戚関係にあるため、上杉方に属していた可能性があろう。

この頃、京都から京都奉公衆の東左近将監常縁が関東に下向。武蔵国を経て下総国に入ったとみられる。東常縁には「国分五郎、大須賀相馬」らが同心しており(『鎌倉大草紙』)、下総国守護代家の国分・大須賀両家は成氏派ではなく、守護だった千葉介胤直入道に属した一族だったと考えられる。下総国に入った東常縁はおそらくすでに市川城に籠っていたであろう千葉七郎実胤、次郎自胤の兄弟と対面したのち、11月23日頃、千葉介胤直入道一族を攻め滅ぼした千葉陸奥入道常義(馬加康胤)の居館である「馬加の城」(習志野市屋敷、千葉市花見川区幕張町三丁目)へと進軍したとみられる。

そして11月24日、「馬加ノ合戦」(『東野州聞書』)に際しては、常縁は「馬加の城へ押寄、散々に攻ければ、原越後守打ち出、一日一夜防戦ひけれども、終に打負、千葉をさして引退」し、常縁は「此いきほひにて上総の国所々にむらかりてありける敵城自落せしかば、浜式部少輔をば東金の城へ移し、常縁は東の庄へ帰」ったという(『鎌倉大草紙』)。

●『東野州聞書』(『群書類従』第六輯所収)

常縁はこの際、東庄の東大社へ参詣して戦勝を祈願し、献歌したと伝わる。

下総国では常縁の働きにより「馬加陸奥守、原越後守、野州常縁に度々打負け」ており、この状況をみた上杉方は「千葉新介実胤を取立、本領を安堵させんと、市川の城に楯籠て、大勢」を送り込んだという(『鎌倉大草紙』)。これを聞いた成氏は、「南図書助、簗田出羽守その外大勢指遣、数度合戦」に及んだ(『鎌倉大草紙』)。南図書助も簗田出羽守も奉公衆であることから「大勢指遣」には外様衆は含まれていないと思われる。成氏が御内の奉公衆を派遣し得たのは、12月11日に古河勢が上杉房顕以下を潰走させたことで、上州及び足利・佐野付近の圧力が軽減したためか。市川城には東常縁も籠城しており、「よせての大将」から降伏勧告があったが、常縁は歌を遣わして拒んでいる。

そして、翌康正2(1456)年正月19日の合戦で「今年正月十九日、不残令討罰、然間、両総州討平候了」(康正二年四月四日「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)とあるように、市川城は陥落。千葉実胤・自胤兄弟は武蔵国へ逃れた。一方、東常縁ははるか東の匝瑳郡まで逃れ、2月7日、匝瑳郡惣社である匝瑳老尾神社(匝瑳市生尾75)に阿玉郷(香取市阿玉川)中から三十石を寄進して戦勝祈願をしている(ただし、石高表記であることから、後世の創作文書の可能性もあろう)。

この市川陥落の報は翌正月20日に「於下総市河致合戦、悉理運之由」という注進が成氏のもとに届いている(康正二年正月廿日「足利成氏文書写」『正木文書』:戦古100・『東野州聞書』)。

●康正2(1456)年正月19日『足利成氏書状写』(『正木文書』)

その後、常縁が下総国においてどのような動きをしていたのかは定かではないが、「東野州常縁と馬加陸奥守並岩橋輔胤と於所々合戦止隙なし」(『鎌倉大草紙』)ともある。

|

| 伝馬加康胤首塚 |

その後、6月12日に馬加陸奥入道の嫡男・胤持が上総国八幡(市原市八幡町)で討たれたことが『千学集抜粋』に記され、この没年月日は『本土寺過去帳』にも記されている(『本土寺過去帳』)。胤持の首は京都へ運ばれたとされるが、『松羅館本千葉系図』などでは康胤の首が京都へ運ばれたとされる。

胤持亡き後は、御一家馬場家の庶流岩橋輔胤が擁立され(『鎌倉大草紙』では康胤入道と結んで東常縁と合戦した形跡がある)、惣領の座に就いた。ただし、その場合でも京都からの正式な継承ではなく、古河公方成氏による擬似的補任である。

康正2(1456)年10月25日、岩橋輔胤は弘法寺領として八幡庄真間法華堂根本寺領を包括安堵している(『弘法寺文書』)。これ以前に原胤房が具体的な弘法寺領についての安堵状を発給しているが、輔胤はこれらを含めた寺領全体を安堵しており、惣領家としての意思表示が感じられる。

●享徳5(1456)年6月14日『原胤房安堵状』(『弘法寺文書』:『市川市史』所収)

●享徳5(1456)年6月20日『原胤房安堵状』(『弘法寺文書』:『市川市史』所収)

●享徳5(1456)年10月25日『岩橋輔胤安堵状』(『弘法寺文書』:『市川市史』所収)

その後、11月1日に千葉陸奥入道は上総国村田川において討死したという(『千学集抜粋』)。享年五十九と伝わる(『本土寺過去帳』千葉介代々御先祖次第)。 法名は大相常応。

康胤の首塚と伝わるものが、花見川区幕張町一丁目にある堂ノ山とよばれる丘に残されている(実際は律宗僧の供養墓か)。また討死地に近い八幡町の無量寺には馬加康胤、胤持らの墓塔とされる五輪塔三基、宝篋印塔一基(その他五輪塔の部分)が遺されている。

|

| 伝馬加康胤等墓(無量寺) |

康胤・胤持二代は「千葉介」に就任した形跡は見受けられないが、およそ一年間の空白期間があることから、成氏によって認められた可能性はある。「千葉介」は公的には武蔵へ逃れた自胤が認められている。

なお、『匝瑳市史』に、慶増小太郎の木積合戦に対する感状が紹介され、康胤が差出人とされており、「康正元年十二月頃と推定されている」とあるが、差出人は康胤の法名「常義」ではなく、千葉介孝胤の法号「常輝」であるため、『匝瑳市史』はあきらかな誤りである。

●『本土寺過去帳』 千葉介代々御先祖次第)

●文書に見える千葉宗家と戦史

| 書状の年号 | 人物名 | 内容 | 文書 |

| 康正2(1456)年 正月19日 |

足利成氏 | この日、市川城陥落。 | 『新田岩松文書』 |

| 陸奥入道父子 | 陸奥入道父子、 千葉介入道常瑞・舎弟中務入道了心を討つ |

『武家事紀所収文書』 | |

| 康正2(1456)年 6月12日 |

千葉胤持 | 胤持没する | 『千学集抄』 |

| 康正2(1456)年 11月1日 |

千葉陸奥入道 | ||

| (本来は康正2年) 享徳5(1456)年 6月14日 |

原胤房 | 弘法寺領として八幡庄秋山村などを安堵する | 『弘法寺文書』 |

| 享徳5(1456)年 6月20日 |

原胤房 | 〃 | 『弘法寺文書』 |

| 享徳5(1456)年 10月25日 |

岩橋輔胤 | 弘法寺領として、 八幡庄真間法華堂根本寺領を安堵する |

『弘法寺文書』 |

| 享徳5(1456)年 11月1日 |

馬加陸奥入道 | 馬加陸奥入道、上総国八幡庄で討死する | 『松羅舘本千葉系図』他 |

馬加康胤入道には胤持と娘がいたとされるが(『千学集抜粋』)、女子の嫁ぎ先及びその後は不明。胤持は前記の通り、父に先立つこと約半年前に死去しており、康胤の死とともに馬加千葉氏は滅んでいる。

●岩橋輔胤周辺系譜(『千学集抜粋』『松羅舘本千葉系図』中心)

千葉介氏胤―+―千葉介満胤―――+―千葉介兼胤―+―千葉介胤直―――千葉介胤宣

(千葉介) |(千葉介) |(千葉介) |(千葉介) (千葉介)

| | |

| | | +―千葉実胤

| | | |(七郎)

| | | |

| | | |【武蔵千葉氏】

| | +―千葉胤賢――+―千葉介自胤―――千葉介守胤

| | (中務大輔) (千葉介) (千葉介)

| |

| +―馬加康胤――+―馬加胤持

| |(陸奥守) |

| | |

| | +―女 +―千葉介勝胤――千葉介昌胤

| | |(千葉介) (千葉介)

| |【松羅舘本系図】 |

| +―岩橋輔胤――――千葉介孝胤――… +―成戸胤家

| |(成戸殿)

| |

+―馬場重胤――――――馬場胤依――+―金山 +―千葉介孝胤―+―少納言殿―――物井右馬助

(八郎) | |(千葉介) (物井殿)

| |

+―公津 +―成身院源意―――光雲院源秀――天生院源長

| |(菊間御坊)

| |

+―岩橋輔胤――+―椎崎胤次

(岩橋殿) (入道道甫)