【千葉氏】【相馬氏】【武石氏】【大須賀氏】【国分氏】【東氏】

【日胤-園城寺律静房-】【円城寺氏】

|千葉氏HP|千葉宗家目次|小城千葉氏|千田庄千葉氏|下総原氏|

(????-1181)

(????-1181)

|

| 園城寺から見た琵琶湖 |

父は千葉介常胤。母は不明。律静房(『吾妻鏡』)、律上房(『玉葉』)、律成房(『覚一別本平家物語』)と号し、阿闍梨位を有した近江国の園城寺僧である。『吾妻鏡』によれば源頼朝の御祈祷師。なお、室町期に千葉氏の宿老となった円城寺氏の祖とされているが、実際は何ら関わりはない。

日胤の前半生はまったく不明で、どのような経緯で近江国の園城寺(三井寺)に入山したのかもわからない。また師僧の名もわからず、いつ伝法灌頂を受けたのかも不明である。

治承4(1180)年、頼朝が挙兵する以前からすでにその祈祷師としての活動をしており、かなり以前からの結びつきと考えられる。

|

| 園城寺 |

治承5(1181)年、頼朝は「去年五月」に「自伊豆国遥被付御願書日胤給之」とある通り(『吾妻鏡』治承五年五月八日条)、治承4(1180)年5月、伊豆国か日胤へ「御願書」を送り、何らかの祈祷を依頼したという。これを受けた日胤は、「一千日、令参篭石清水宮寺」と、石清水八幡宮へ登り、御願成就を期して千日行を誓ったが、「無言而令見読大般若経六百箇日之夜」に「自宝殿、賜金甲之由」の霊夢があり、「潜成所願成就思」っていたところ、翌朝、「高倉宮(以仁王)」が三井寺に入ったという風聞に接した。そのため、弟子僧である帥公日慧に御願書の後事を託して以仁王のもとへ奔ったという。そして、日慧は先師日胤の「千日所願」の遺命を守って成就させ、治承5(1181)年5月8日、頼朝のもとへ参着している(『吾妻鏡』治承五年五月八日条)。日胤が頼朝の「御願成就」の祈祷よりも以仁王の挙兵への参画を優先していることから、日胤は頼朝の祈祷僧である以前に、以仁王の護持僧であったのだろう。律静房日胤は、以仁王を支える「張本」の園城寺「律上房、尊上房」として高倉院に報告されており、相当以前から以仁王と繋がっていたと考えられる。父・千葉介常胤の本領である千葉庄は「八条院庁分」であり、領主の猶子・以仁王の護持僧となることは十分考えられることである。

なお、これらの記述は頼朝が「最勝王宣」を受けて平氏追討を祈願した記述であるが、これについては、大般若経見読六百日のときに以仁王が園城寺に入山した一報を受けたとすれば、治承4(1180)年5月の1年4か月程前から参籠していたことになる。これを信じるとすれば日胤が石清水に入ったのは治承3(1179)年正月ごろとなる。ところがこれでは「去年五月」の依頼とはまったく合わない。さらに治承3(1179)年正月ごろから千日では、治承5(1181)年10月ごろとなることから、これもまったく記述と符合しない。治承3(1179)年ごろに頼朝が積極的に挙兵を画策していた事実は認められず、「千日」「六百箇日」は実際の日数ではないのであろう。

治承4(1180)年5月10日早朝、清盛入道は俄に福原から入洛し「武士満洛中、世間又物忩」となった(『玉葉』治承四年五月十日条)。ただし、翌日には「禅門下向了」と、わずか一日で福原へと戻っている(『玉葉』治承四年五月十二日条)。この清盛入道の動きは不可解であるが、二日前の8日夜「左兵衛督知盛所労、万死一生、頗物狂」という報告がなされたことから、表向きはその見舞いのための入洛であろう。ただし、大量の兵士も従って入洛していることから、何らかの理由で清盛入道へ漏れた以仁王の謀反計画への対処も行われたとみられる。

清盛入道帰福から四日後の15日、「臨昏之間京中鼓騒」があった(『玉葉』治承四年五月十五日条)。これは、以仁王捕縛のための検非違使の動きであり、朝廷は「今夜三条高倉宮院第二子、配流」と定め(『玉葉』治承四年五月十五日条)、三條高倉御所へ検非違使が差し向けられた。事前に左大臣兼実も知らされない、隠密で進められた計画であったことがわかる。おそらく清盛入道の入洛時に事実上、彼の指示による罪状勘問が行われ、別当宣による公的な捕縛へと繋がったのだろう。

このとき捕縛のために派遣された検非違使は「兼綱大夫尉、光長」の両名で(『山槐記』治承四年五月十五日条)、いずれも頼政入道の同族であり、とくに兼綱は頼政猶子であった。彼らは「三条北高倉西亭」の御所を取り囲み、光長が高倉小路に面した小門から踏み込んだところ、以仁王の家人「左兵衛尉信連」が応射して三名が負傷した(『山槐記』治承四年五月十五日条)。「光長郎等四人死去」(『百錬抄』)とも伝わる。さらに「長兵衛尉信連取太刀相戦、光長郎等五六輩為之被疵」という合戦があったという(『吾妻鏡』治承四年五月十五日条)。ただし、「如八幡太郎」という弓術の妙士・兼綱の働きが伝わっておらず、積極的に動いていない可能性が高い。その後、信連は捕縛され、以仁王の家司一人と女房三名も捕らえられた(『吾妻鏡』治承四年五月十五日条)。

しかし、「宮不御坐、早以令遁出給畢云々」という状況で(『山槐記』治承四年五月十五日条)、「検非違使未向其家以前、竊逃去向三井寺、彼寺衆徒守護、可奉登天台山、両寺大衆可企謀叛云々」と、園城寺に逃れ、延暦寺とも結んで反乱を企てているという風聞が流れた(『玉葉』治承四年五月十六日条)。以仁王が事前に逃れ得たのは、「先之、得入道三品之告」(『吾妻鏡』治承四年五月十五日条)であったというが、不明。情報は錯綜し、「宮乗張藍摺之輿、令持幣、如物詣人令向寺給云々、或云、着浄衣御騎馬給、又乗馬者有二人、御共人凡四五人云々」と(『山槐記』治承四年五月十五日条)、非常に緊迫した状況の中で、人々が混乱していた様子がうかがえる。

以仁王の罪状は不明だが、「最勝王宣」が発覚したものではない。発覚していたとすれば「最勝王宣」を宣した源仲綱の義弟・兼綱や同族の光長を以仁王の捕縛に遣わすことは考えにくいためである。つまり、清盛入道は「最勝王宣」の存在を知らなかったのである。

その罪を推測すると、のちに以仁王の協力者として捕縛された「相少納言宗綱入道」は、王に「必可受国之由奉相」と告げたとされ、九条兼実は彼が「如此之乱逆、根源在此相歟」と批判(『玉葉』治承四年六月十日条)、王の挙兵の根本的な責任は彼にあると主張しており、以仁王が幼少の新天皇(安徳天皇)に代わって「受国」を企てたことが、以仁王追捕の罪状とみられる。なお、「相少納言宗綱入道」は白河院に仕えた雅楽人・左少将藤原季通の長男で「相人世云相少納言」という人物(『尊卑分脈』)である。舅は院近臣の最重鎮・源資賢であることから、院近臣として後白河院と以仁王を結んでいた人物が宗綱とみられ、後白河院も以仁王を支援する勢力であったと考えられる。また、以仁王の配流については、なぜか官符も作られず、上卿も定められないという異例のものであった(『玉葉』治承四年五月十六日条)。

以仁王は、はじめは王号を保持したまま「維光王」として土佐国へ流される予定であったが(『玉葉』治承四年五月十六日条)、急遽「而仁字有憚之由有沙汰、改仁字、為光字被仰下」た上に(『山槐記』治承四年五月十五日条)、「忽賜姓改名」(『玉葉』治承四年五月十六日条)というより重い処分に変更されている。「維光王」としての流罪が撤回され、源姓賜与の上での流罪に改められたのは、皇位継承権の剥奪とともに、王家には禁忌である追討・処断の対象とすることを可能にしたものだろう。

●以仁王配流の状(『玉葉』治承四年六月十六日条)

三條高倉御所から以仁王が逐電したことから、おそらく前大将平宗盛の指示を受けた「平納言頼盛」(『山槐記』治承四年五月十六日条)、「頼盛卿父子」(『玉葉』治承四年五月十六日条)が八条院の八条東洞院御所に踏み込んで、八条院が養育していた以仁王「若宮」を捕らえた(『玉葉』治承四年五月十六日条)。この「若宮」は「被奉寺宮、一院御子也」て「即出家」させられている(『山槐記』治承四年五月十六日条)。若宮は「孫王」(『明月記』治承四年五月十六日条)とも称され、捕縛ののち「納言相具向白川宮」って出家させたとあり(『明月記』治承四年五月十六日条)、「白川宮」すなわち「寺宮」とも称された後白河院皇子のもとに頼盛が護送したことがわかる。この「白川宮」「寺宮」は白河の園城寺派寺院(聖護院)にいた宮であろうことから、おそらく後白河院八宮の静恵であろう。彼に付けられた「若宮」が誰なのかは不明。

|

| 円満院門跡 |

翌16日午前中、園城寺長吏「八条宮円恵法親王」のもとから平宗盛・平時忠へ使者が参着し、「高倉宮所御坐三井寺平等院也」と、園城寺平等院(現在の円満院門跡)に以仁王がいるとの情報が齎されている。

この知らせを受けた時忠は以仁王の「御迎」のための別当使・内匠助某(検非違使であろう)を平等院へ派遣することを決定。宗盛はこれに「武士五十騎許」を副え、さらに八条宮に仕える下法師三人を相具した。園城寺中の平等院に使者が到着したのは深夜子の刻であったが、八条宮付の下法師が「御迎状」を寺中に示すと、寺側は「(王は)今日日没以前、大衆卅人許相率、渡御京御所畢」との返答で、下法師らは「早可被帰」と促される始末であった(『玉葉』治承四年五月十七日条)。

誑かされたと感じて急ぎ都へ戻った別当使と武士らは、その足で八条宮の御所へ参じ、顛末を報告して詰ったのであろう。八条宮は「可被出洛之由、衆徒相議所申也、而忽思変、已凶徒等切我房了、其儀無隠、於今者非力之所及、自上任法可有沙汰」と弁明し、時忠、宗盛もそれ以上の追及を断念する。なお、源義朝八男で源義経の実兄「八条の卿公圓済」「卿坊圓済」(『平治物語』下)は「八條の宮に候て卿公えんさいと名乗りて坊官法師」(『平治物語』下 京都大学所蔵)とあるように、軍記物『平治物語』の記述ではあるが、八條宮円恵法親王のもとで坊官法師となっていた可能性があり、以仁王挙兵の挙兵当時もおそらく八條宮のもとにあったのだろう。円済(義円とも)が「以仁王令旨」を得たかは定かではないが、直接的に以仁王と接点があったかは不明である。

王は比叡山東塔の無動寺にいるという風聞も流れたが、無動寺検校の覚快法親王(鳥羽院七宮)を通じて虚実が確認され、住侶からその実なき旨の請文が進上されている(『玉葉』治承四年五月十七日条)。結局、王は園城寺に匿われており、翌17日夜、園城寺大衆へ王を差し出すよう説得するため、「園城寺僧綱十人、前大僧正覚讃、僧正房覚、権僧正覚智、前権大僧正公顕、法印実慶、権大僧都行案、権少僧都真円、法眼寛忠、[不明二人]」が招集され(『山槐記』治承四年五月十七日条)、翌18日、僧綱らは「依新院仰向専寺、可奉出高倉宮之由触衆徒」と、園城寺へと派遣されたが、実際は房覚僧正一人が遣わされ「他僧綱等不出京」であったようだ。

その日の夜、房覚僧正は帰洛し、高倉院へ「彼宮猶不可奉出之由、大衆申切了、凶徒七十人許、其中、律上房、尊上房、此両人為張本」と奏上しているが(『玉葉』治承四年五月十九日条)、張本とされたうちの一人「律上房」が日胤である。延暦寺は加担を否定するが、「東光房珍慶一類」は王に加担(『玉葉』治承四年五月十九日条)。また、園城寺は興福寺に牒を送ったという風説も流れ、園城寺と興福寺の平氏政権への激しい敵意は消えることはなかったようである。

源顕房――源信雅―――+―房覚

(右大臣)(左近衛少将)|(権僧正)

|

+―女子

| ∥――――――藤原師長

| ∥ (太政大臣)

| 藤原頼長

|(右大臣)

|

+―女子

∥――――――平経盛

∥ (太皇太后宮亮)

平忠盛

(刑部卿)

ところが、19日、留守の僧綱らの説得が功を奏し、園城寺の「衆徒各可奉出宮之由承諾」という状況となったことから、園城寺長吏たる八条宮が再度以仁王「御迎」のための検非違使庁使に房官を副えて園城寺へと派遣し、王に出御を願ったところ、王は激怒して「汝欲搦我、更不可懸手」と言うや、武装した悪僧七、八人が出てきて使者を散々に追い散らしたという(『玉葉』治承四年五月廿日条)。もはや「事躰不可叶僧綱等之制止」であり、王と園城寺衆徒らが結びついての入洛が想定されたか、京都の武士たちは「在京武士等、懼悚無極」という混乱状態に陥ってしまったのであった(『玉葉』治承四年五月廿日条)。

八条院、太皇太后宮、そして後白河院の密かな支持のもと、平氏を外戚とする新天皇(安徳天皇)を廃し「受国」を企てている以仁王と、それを支える園城寺衆徒の結びつきをこれ以上放置できなかった清盛入道は、5月21日、園城寺攻めの武士を招集し、23日の園城寺攻めを決定した。その陣容は「前大将宗盛卿已下十人、所謂大将、頼盛、教盛、経盛、知盛等卿、維盛、資盛、清経等朝臣、重衡朝臣、頼政入道等」で構成された平氏が主力となっている軍であった。

■園城寺攻めの陣容(『玉葉』治承四年五月二十一日条)

| 将 | 年齢 | 官位 | 官職 |

| 平宗盛 | 三十四 | 正二位 | 前右近衛大将 |

| 平頼盛 | 四十八 | 従二位 | 権中納言 |

| 平教盛 | 五十三 | 正三位 | 参議 |

| 平経盛 | 五十七 | 正三位 | 大宮権大夫、修理大夫 |

| 平知盛 | 二十九 | 正三位 | 左兵衛督、丹波権守、新院別当、御厩別当 |

| 平維盛 | 二十一 | 正四位下 | 右近衛権少将 |

| 平資盛 | 二十 | 従四位上 | 右近衛権少将 |

| 平清経 | 十八 | 従四位上 | 左近衛権少将 |

| 平重衡 | 二十四 | 正四位下 | 蔵人頭 |

| 源頼政入道 | 七十七 | 従三位 | 散位 |

ただし、この園城寺攻めは平氏の私戦ではなく、あくまで官兵を動員した、謀反人・源以光に加担する園城寺大衆への攻撃であり、謀反人を討つ先例に則り源氏平氏の両氏を起用したものであろう。平氏だけではなく「頼政入道」が加えられていることもそれを物語る。頼政入道が動員されていることは、4月9日に宣した「最勝王宣」がこの時点でもいまだ発覚していないことがわかる。この園城寺攻撃の事実上の戦闘部隊の大将は左兵衛督知盛であり、蔵人頭重衡、近衛少将らの参陣があることから、兵衛府や近衛府の新天皇親衛の官兵を中心とする軍勢であったことがうかがえる。

ところが、園城寺攻めの陣容が固まった21日夜、思いもかけない事態が勃発する。園城寺攻めの将軍の一人「頼政入道」が俄に「引率子息等正綱、宗頼不相伴、参籠三井寺」と、園城寺へと奔ったのであった(『玉葉』治承四年五月廿二日条)。実際に園城寺へ奔ったのは22日早暁であったようで、「源三位入道頼政、率男伊豆守仲綱以下五十余騎向三井寺、参高倉宮」(『山槐記』治承四年五月廿二日条)と、頼政入道は子の伊豆守仲綱を率いて園城寺へ向かった。九条兼実はこの頼政入道離反を知ると「天下大事歟」と仰天し、延暦寺の大衆三百余が以仁王に協力したという延暦寺僧からの知らせを受けたり、「奈良大衆蜂起、已欲上洛」という奈良からの報告を得たりして、京都の武士たちも恐怖で混乱し逃げ惑い「彼一門、其運滅尽之期歟」とまで言っている(『玉葉』治承四年五月廿二日条)。

頼政入道の離反を受け、22日夕方、平氏は俄に新帝と高倉院に行幸を願い、新帝は「自大内行幸八條坊門櫛笥二品亭」(『山槐記』治承四年五月廿二日条)し、高倉院は「可移御大宮面方」(『山槐記』治承四年五月廿二日条)、「遷御于東第」(『明月記』治承四年五月廿二日条)、「渡御八條御所」(『玉葉』治承四年五月廿二日条)した。いずれも平氏の本拠であった西八條界隈であり、以仁王、頼政入道による新帝、新院の拉致を極度に警戒した対応であった。

頼政入道は新帝、新院の行幸が行われている最中、長年住み続けた「近衛南、河原東」の河原家に放火させており、その火焔は西八条亭から「東北方有火」(『山槐記』治承四年五月廿二日条)として見えるほどであったという。さらに23日の夜中には自邸同様「菩提寿院堂放火」させている(『山槐記』治承四年五月廿四日条)。この「菩提寿院堂」とは、「頼政卿東山堂雑舎等焼之」(『明月記』治承四年五月廿四日条)ともあることから、東山の後一条天皇の御陵を祀る菩提樹院とみられる。この寺院は近衛河原亭のすぐ東に位置しており、おそらく頼政入道一族の菩提堂舎が建立されていたのだろう。

|

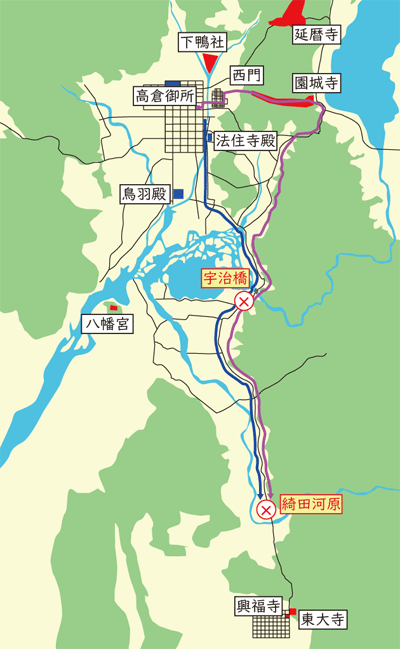

| 紫線は以仁王の逃走ルート(推定) 青線は検非違使の追撃ルート(推定) |

諸国の源氏や藤氏が反平氏の兵を挙げるよりも早く、以仁王による王家転覆の謀反計画が発覚してしまったことで、園城寺や興福寺、延暦寺との連携体制も整わないままに官軍の攻撃を受けることとなり、頼政入道も自邸と菩提所を焼き払うことは、挙兵当初からすでに決死の覚悟であったことがうかがえる。甥で猶子の正綱、宗頼を同道しなかったのも、頼政入道の計らいであろう。

また、23日には「官兵引率洛中諸人、可下向福原之由」という報告があり、「南都大衆来廿六日可入京之由風聞」が齎された(『玉葉』治承四年五月廿三日条)。京都は混乱の極みであった。このような中、25日には「禅門明日可上洛之由」という一報が伝わり、清盛入道自らの上洛がある報告がなされた。

そして興福寺大衆が入洛するという26日となったが、この大衆入洛はなく「坐三井寺宮、頼政入道相共、去夜半許逃去向南都」(『玉葉』治承四年五月廿六日条)と、25日の夜、以仁王は頼政入道らとともに南都興福寺へ向けて密かに出立していたのだった。これは園城寺衆徒と延暦寺衆徒の連携が「昨朝座主僧正明雲登山制止此事、一同承伏」したことで崩れ、「聞此旨忽被向南都」となったという(『山槐記』治承四年五月廿六日条)。一行は「夜中過山階」(『明月記』治承四年五月廿六日条)とある通り、山科を経て直線に南下したことがわかる。ところが一行の脱出は「日頃有同心」(『山槐記』治承四年五月廿六日条)が検非違使に報告してすぐに発覚。「依得其告、武士等逐攻」(『玉葉』治承四年五月廿六日条)と、報告を受けた検非違使庁は、ただちに「飛騨守景家、上総守忠清」(『山槐記』治承四年五月廿六日条)、「検非違使景高飛騨守景家嫡男、同忠綱上総守忠清一男等已下、士卒三百余騎」(『玉葉』治承四年五月廿六日条)を追討使として宇治に向けて発向させた。追討使は光明峯寺、法性寺脇を南下し、深草、木幡を経て宇治へと進んだのであろう。

藤原景綱―+―藤原景家―+―藤原景高

(院武者所)|(飛騨守) |(左衛門尉)

| |

| +―藤原景経

| |(三郎左衛門尉)

| |

| +―藤原景俊

| (四郎兵衛尉)

|

+―藤原忠清―+―藤原忠綱

|(上総介) |(左衛門尉)

| |

| +―藤原忠光

| |(五郎兵衛尉)

| |

+―藤原忠直 +―藤原景清

(伊藤六) (七郎兵衛尉)

|

| 宇治川と宇治橋 |

追討使が宇治に到着した時には、すでに「宮先渡橋給、彼方甲兵引橋」(『山槐記』治承四年五月廿六日条)と、宇治橋の橋板をはがして抵抗。景家は骨組みの橋上で戦いながら歩き渡り、さらに追いついた藤原忠景は伴類十数騎で宇治川へ飛び込むなど、橋上だけではなく川も馬筏を組んで押し渡った(『山槐記』治承四年五月廿六日条)。上総介忠清も十七騎を率いて宇治川を押し渡った(『玉葉』治承四年五月廿六日条)。結局、「二百余騎渡河」に成功する。

宇治平等院前での戦闘は熾烈であったが、頼政勢の抵抗は激しく、「官軍不得進」という状態であった。このときの頼政勢は追討使の六分の一余りの五十余騎であったというが、「皆以不顧死、敢無乞生之色、甚以甲也」という奮戦ぶりで、兼綱の弓勢は「宛如八幡太郎云々」というものだった(『玉葉』治承四年五月廿六日条)。

|

| 平等院内の源頼政供養塔 |

頼政入道の被官らは追いすがる官軍を食い止めている間に、頼政入道らは以仁王を奉じて南都を目指したが、十キロ余り南下した「綺河原」で景家、忠清ら検非違使に追いつかれ、「打取頼政入道、兼綱等了」とされている(『玉葉』治承四年五月廿六日条)。宇治から綺河原にかけての合戦では「彼是死者太多、蒙疵之輩、不可勝計」という激戦であったと伝わる。一方で、「於平等院前合戦、景家得頼政入道頸、忠清得兼綱大夫尉頸」(『山槐記』治承四年五月廿六日条)と、頼政入道らは平等院前の合戦で討たれたとの伝もあった。

しばらくののち、平等院執行良俊の使者が寄手の官軍のもとに遣わされ、平等院の「殿上廊内自殺之者三人相残、其中有無首之者一人、疑者宮欤云々」(『玉葉』治承四年五月廿六日条)と、首のない自害者を以仁王の可能性があると示唆しつつ疑問を呈している。この首のない自害者は「着浄衣」であったという(『山槐記』治承四年五月廿六日条)。一方で「頼政男伊豆守仲綱生死不詳、又宮遁入南都給」と、伊豆守仲綱の生死も以仁王の行方も実際は不明であった(『山槐記』治承四年五月廿六日条)。その後、「蔵人頭重衡朝臣、右少将維盛朝臣」も宇治へ進駐(『山槐記』治承四年五月廿六日条)。以仁王が逃れたとの風聞があった南都興福寺へと軍を進めんとしたところ、無為に興福寺を刺激する事を恐れた忠清等の説得によって帰京している。

|

| 以仁王陵墓(高倉神社脇) |

そして午刻、検非違使季貞から別当平時忠へ「頼政党類併誅殺了、切彼入道、兼綱幷郎従十余人首了、於宮者慥雖不見其首同伐得了」との報告がなされ、「蔵人頭重衡朝臣、右少将維盛朝臣」も同時刻に院御所に参入して、報告をしている。

翌27日、以仁王の舎人から、王は「藍摺水干小袴生小袖」という装束で、「加幡河原」で討ち取られたとの報告があった(『山槐記』治承四年五月廿六日条)。ここは頼政入道、兼綱らが討たれたとされた「綺河原」(『玉葉』治承四年五月廿六日条)と同地であり、以仁王は同地で討たれたのだろう。「宮者慥雖不見其首、同伐得了」(『玉葉』治承四年五月廿六日条)との報告があったが、首級のないまま追討は完了したとの最終的な結論に至る。南北に流れる木津川の東岸、木津川市山城町綺田の地には、以仁王の陵墓が遺されている。なお、仲綱の遺体は最後まで発見されることはなかった。

以仁王に従った律静房日胤も光明山鳥居の前で討死を遂げたという(『吾妻鏡』治承五年五月八日条)。享年不明。官軍として招集を受けていた美濃国の左兵衛尉源重清の手勢が討った五人の一人に「此内法師一人」とある。以仁王には多くの園城寺衆徒が加わっていたので日胤とは限らないが、その可能性もあろう。

■被切頸輩(『山槐記』治承四年五月廿六日条)

| 追討使 | 被切頸輩 | 続柄等 | 備考 |

| 検非違使左尉 平景高 |

頼政法師 | ||

| 源仲家 | 八条院蔵人、帯刀先生義方(義賢)子 | 木曽義仲の異母兄で頼政養子。烏帽子親は仲綱であろう | |

| 源勧 | 字佐知源太 | ||

| 内藤太守助 | 内藤右馬允守定男 | ||

| 小藤太重助 | 同 | ||

| 安房太郎 | 下総国住人 | 下河辺庄の人か | |

| 字藤次 | 兼綱三郎子 | ||

| 検非違使 藤原忠綱 |

兼綱 | 大夫尉、頼政甥 | 以仁王を高倉御所に捕縛に向かった検非違使の一人 |

| 源義清 | 足利判官代、義康子 | 此頸首非義清、義清不交戦場 | |

| 唱法師 | 長七入道 | ||

| 源副 | 字源八、競養子、実馬允貞政男 | ||

| 左兵衛尉 源重清 |

源加 | 字坊門源次 | |

| 不明名四人 | 此内法師一人 |

実検に供された首のうち、検非違使忠綱によって討たれた「義清」の首とされたものが「源義清、足利判官代云々、義康子、後聞、此頸非義清不交戦場、宮云々」(『山槐記』治承四年五月廿六日条)とあるように、義清の首ではなく以仁王の首であろうかともされた。なお、この「義清」の首は少なくとも義清のものではなく、上西門院判官代の源義清(細川氏祖)はのちに源義仲に従って平氏と戦っている。

5月30日、追討の行賞がなされ、乱は終結した。

■以仁王・源三位追討賞(『山槐記』『玉葉』治承四年五月卅日条)

| 名 | 叙位 | 任官 | 備考 |

| 従四位上 侍従平清宗 |

従三位 | 前右大将子、追捕源以光幷頼政法師賞(『山槐記』) 前右大将追討源以光幷頼政法師已下賞(『玉葉』) |

|

| 検非違使 藤原景高 |

従五位下 | 使如元、追討頼政法師賞 | |

| 検非違使 藤原忠綱 |

従五位下 | 使如元、追討以光賞 | |

| 藤原為家 | 刑部丞 | 忠清譲 | |

| 藤原光安 | 左衛門尉 | 景高譲 | |

| 藤原景安(景康) | 右衛門尉 | 忠清譲 | |

| 藤原忠定 | 左兵衛尉 | ||

| 藤原友綱 | 左兵衛尉 | 景高譲 | |

| 藤原則綱 | 左兵衛尉 | 景高譲 |

なお、日胤から頼朝の御祈願書を託されていた弟子僧の帥公日慧は、日胤が果たせなかった千日祈願を果たしたが、都の情勢が不穏であったため、翌治承5(1181)年5月8日、頼朝のもとに参じて参着の遅延をわびた。ただ、鎌倉に参着したころには、日慧は腹の調子が思わしくなく、病状は次第に悪化、鎌倉に来てわずか半年後の12月11日に亡くなった。頼朝は悲しみのあまり、みずから荼毘所に赴くほどで、遺骨は鎌倉北部の山内の地に埋葬された。日慧の出自は不明だが、以前より頼朝とは面識があったとみられる。

■『吾妻鏡』治承五年五月八日条

また、父・千葉介常胤は日胤の菩提を弔うために、下総国印旛郡(佐倉市城)に天台宗寺院・光明山圓城寺を建立したという。現在、参道と寺跡の広場は残っているが、寺院としての伽藍は一切残されていない。その隣接地の舌状台地上に、円城寺氏の居館・城館(佐倉市城)があった。

|

| 光明山圓城寺の跡 |

日胤は一般に千葉介常胤の末子といわれているが、治承4(1180)年当時、すでに伝法灌頂を受けて阿闍梨となっており、高名知識の弟子僧・帥公日慧までいたとすれば、それなりの年齢になっていると思われる。この年、父の常胤は六十三歳。次男・千葉次郎師常は『吾妻鏡』によれば康治2(1143)年生まれであり、治承4(1180)年当時、三十八歳。六男・六郎胤頼は安貞2(1228)年10月12日、七十三歳で亡くなったとされ、これが正しいとすると治承4(1180)年当時、二十五歳となる。日胤が常胤の末子だとすれば、二十代前半で阿闍梨となった上、かなり高齢の弟子僧を持つという無理が生じる。このことから、日胤は常胤の長男もしくは猶子であった可能性が高いだろう。

●以仁王の乱に加わった以仁王方(『覚一別本平家物語』)

| 源三位頼政 | 正三位。摂津源氏の棟梁。宇治で討死した。 |

| 乗円房 阿闍梨慶秀 |

園城寺乗円房の阿闍梨。80歳を過ぎた老僧のために泣く泣く宮と別れ、弟子の刑部俊秀を供奉させた。 |

| 律成房 阿闍梨日胤 |

園城寺律静房の阿闍梨。千葉介常胤の子。 |

| 帥法印禅智 | 太宰帥藤原俊忠の子。公卿の出ながら剛僧として知られた。名歌人・藤原俊成の弟で藤原定家の叔父。 |

| 義宝 | 帥法印禅智の弟子。 |

| 禅房 | 帥法印禅智の弟子。 |

| 伊豆守仲綱 | 頼政の嫡男。大手の主将。以仁王の令旨を諸国の源氏に送るよう指示した人物。宇治平等院で自害。 |

| 源大夫判官兼綱 | 頼政の養子。検非違使として以仁王邸を囲むが、その後、頼政とともに以仁王に加担し宇治で戦死。 |

| 六条蔵人仲家 | 源義賢の嫡男。木曽義仲の異母兄である。八条院蔵人。宇治で戦死。 |

| 蔵人太郎仲光 | 八条蔵人仲家の子。宇治で戦死した。 |

| 円満院大輔源覺 | 園城寺円満院の大衆。 |

| 成喜院荒土佐 | 園城寺常喜院の大衆。常喜院は民部卿藤原泰憲が建立した寺院。 |

| 律成房 伊賀公日慧 |

律静房日胤の弟子。帥公日慧と号す。実際には参戦していない。頼朝の帰依をうけ、養和元(1181)年12月11日卒。 |

| 法輪院鬼佐渡 | 園城寺法輪院の大衆。 |

| 因幡竪者荒大夫 | 園城寺平等院の大衆。平等院は村上天皇の皇子・致平親王が出家して建立した園城寺中院の寺。円満院。 |

| 角六郎房 | 園城寺平等院の大衆。 |

| 島ノ阿闍梨 | 園城寺平等院の大衆。 |

| 卿ノ阿闍梨 | 園城寺南院三谷の一つ、筒井の阿闍梨。 |

| 悪少納言 | 園城寺筒井の大衆。 |

| 光金院ノ六天狗 | 園城寺光金院の剛僧六人。式部・大輔・能登・加賀・佐渡・備後。光金院は源義光が建立した寺院。 |

| 松井ノ肥後 | 園城寺北院の大衆。 |

| 証南院筑後 | 園城寺北院の大衆。 |

| 賀屋ノ筑前 | 園城寺北院の大衆。 |

| 大矢ノ俊長 | 園城寺北院の大衆。 |

| 五智院ノ但馬 | 園城寺北院の大衆。 |

| 加賀ノ光乗 | 園城寺乗円房の大衆。乗円房人60名のうちもっとも勇猛な僧兵とある。 |

| 刑部俊秀 | 園城寺乗円房の大衆。首藤刑部丞俊通の子。育親の乗円房阿闍梨慶秀に言われて以仁王の供奉をする。 |

| 一来法師 | 園城寺乗円房の大衆。法師たちのうちでもっとも勇猛とされた僧兵。 |

| 筒井ノ浄妙明秀 | 園城寺の筒井浄妙房の堂衆。堂衆は各堂に属して雑務にあたる僧侶。 |

| 小蔵尊月 | 堂衆。 |

| 尊永 | 堂衆。 |

| 慈慶 | 堂衆。 |

| 楽住 | 堂衆。 |

| かなこぶしの玄永 | 堂衆。 |

| 渡邊省 | 摂津武士団・渡邊党の武士。嵯峨源氏の嫡流である。摂津源氏に代々仕えていた。省は「はぶく」。 |

| 授薩摩兵衛 | 渡邊授(さずく)。省の子。 |

| 長七唱 | 渡邊唱(となう)。省の従兄弟の子。 |

| 競滝口 | 渡邊競(きそう)。省の従兄弟。 |

| 与右馬允 | 渡邊与(あたう)。省の子。 |

| 続源太 | 渡邊続(つづく)。唱の兄弟。 |

| 清 | 渡邊清(きよし)。省の従兄弟。 |

| 進 | 渡邊勧(すすむ)。省の父・満の従兄弟。 |

●以仁王の乱の平家方追手●(『覚一別本平家物語』)

| 左兵衛督知盛 | 平知盛。清盛の三男。知勇兼備の将として知られた。 |

| 頭中将重衡 | 平重衡。清盛の五男。猛将で、東大寺を誤って焼失させてしまう。 |

| 左馬頭行盛 | 平行盛。清盛の次男・基盛の子。 |

| 薩摩守忠度 | 平忠度。清盛の末弟。剛力の大将で、藤原俊成に歌を学び、勅撰和歌集『千載集』に選定される。 |

| 上総守忠清 | 侍大将。伊藤武者藤原忠清。治承3年11月18日、上総介に叙される。 |

| 上総太郎判官忠綱 | 藤原忠綱。忠清の子。治承3年11月18日、左衛門少尉・検非違使に任じられる。 |

| 飛騨守景家 | 藤原景家。忠清の兄。 |

| 飛騨太郎判官景高 | 藤原景高。景家の子。従兄弟の忠綱と同じく、左衛門少尉・検非違使に任じられる。 |

| 高橋判官長綱 | 平長綱。伊賀平内左衛門平家長の弟。 |

| 河内判官秀国 | 伝未詳。木曽義仲との戦いで倶利伽羅峠に戦死した。 |

| 武蔵三郎左衛門有国 | 伝未詳。木曽義仲との戦いで加賀篠原で戦死。 |

| 越中次郎兵衛尉盛継 | 平盛継。平家一門・越中守平盛俊の子。父子ともども猛者で知られる。 |

| 上総五郎兵衛忠光 | 藤原忠光。忠清の子。治承4年5月30日、左兵衛尉に叙任。 |

| 悪七兵衛景清 | 藤原景清。忠清の子。数々の武勇談を残し、一門滅亡後、鎌倉で病死か。 |

| 足利又太郎忠綱 | 藤原忠綱。下野国足利庄を本拠とする藤原秀郷の末裔。 |

| 大胡 | |

| 大室 | |

| 深須 | |

| 山上 | |

| 那波太郎 | 下野国那波郡の住人。 |

| 佐貫広綱四郎大夫 | 藤原広綱。下野国佐貫郷発祥の足利忠綱の一族。 |

| 小野寺禅師太郎 | 藤原道綱。下野国小野寺郷発祥の足利忠綱の一族。 |

| 辺屋子ノ四郎 | 下野国部屋子発祥の足利忠綱の一族。 |

【参考】治承四年九月五日「源頼朝等追討官宣旨」(『山槐記』治承四年九月五日条)

【参考】承久三年五月十三日「平義時追討官宣旨案」(「小松氏所蔵文書」)