トップページ > 安達氏

| 安達盛長 (1135-1200) |

安達景盛 (????-1248) |

城義景 (1210-1253) |

城泰盛 (1231-1285) |

城宗景 (1259-1285) |

| 城時顕 (????-1333) |

城高景 (????-1333) |

城直盛 (????-????) |

安達氏について

安達氏は、源頼朝の従者として『吾妻鏡』にみえる「藤九郎盛長」を祖とする鎌倉御家人の家である。しかし、盛長の前半生は判然とせず、頼朝に仕えたきっかけや時期もはっきりしていない。

現在では武蔵足立氏の一族ともされ、源頼朝の乳母・比企尼の長女である丹後内侍を妻とし、これをきっかけに頼朝に随い、御家人に列したというのがほぼ定説となっている。

足立遠元の娘は後白河院近臣の藤原光能に嫁ぎ、さらにその光能が以仁王妾の兄弟であったという縁など、挙兵前の頼朝周辺には、足立氏と以仁王、ひいては以仁王と八条院、源頼政との関係も見てとれる。しかし、具体的に足立氏と安達氏が縁戚関係にあったという事実は『吾妻鏡』等の資料からは見受けられず、血縁関係を記しているのは『尊卑分脈』とそれを基にしたと思われる「系譜」以外にみられない。

いったい安達氏とはどのような出自を持ち、どのような過程を経て成長していったのか。安達氏の性格と状況的資料から考察する。

| 【一】安達氏の出自 | 【二】「丹後内侍」と「丹後局」 | 【三】盛長妻「丹後内侍」について |

| 【四】比企尼と比企掃部允 | 【五】比企尼の娘たち | 【六】甘縄の範囲推定と安達邸の位置 |

| 【七】頼朝の乳母 |

【一】安達氏の出自

安達氏は武蔵国足立郡の豪族(足立郡司武芝の末裔とも)・足立氏の一族であるという研究がある(金沢正大「鎌倉幕府成立期に於ける武蔵国々衙支配をめぐる公文所寄人足立右馬允遠元の史的意義‐上‐」『政治経済史学156』、「鎌倉幕府成立期に於ける武蔵国々衙支配をめぐる公文所寄人足立右馬允遠元の史的意義-下-」『政治経済史学157』)。たしかに『尊卑分脈』には魚名公流に足立遠元の系譜と並んで藤九郎盛長の名を見ることができる。

●『尊卑分脈』魚名公流

藤原山蔭…―藤原忠輔――藤原相任―藤原相継―藤原相国―藤原国重―小野田兼広―+―安達盛長

(中納言) (権中納言)(遠江守 (備前守 (上野掾 (出羽介 (三郎) |(藤九郎)

|

| 右大将家々人

| 安達藤九郎 号外島

+―安達遠兼――――足立遠基

(民部允) (左衛門尉)

『尊卑分脈』に見られる安達氏系譜の人物のうち、『公卿補任』によってその実在が確認できるのは藤原忠輔までであるが、忠輔は寛弘2(1005)年6月19日、六十二歳で権中納言となり、長和2(1013)年6月4日に七十歳で卒している(『公卿補任』)。盛長が生まれたとされる保延元(1135)年までは、一代三十年とすれば年代はほぼ一致することから世代的な問題はない。しかし、安達氏と武蔵足立氏の血縁関係は結論から言えば「ない」。まったく別の一族である。なお、永治2(1142)年正月23日の除目で「武蔵少掾藤原盛長、内舎人」(『本朝世紀』)が見えるが、『尊卑分脈』で小野田三郎兼弘の子として見える盛長が仮に彼であったとするならば、実在の藤内盛長を後世の安達氏または足立氏が系譜上で取り込んだ可能性もあろう。

そもそも安達氏と足立氏は子孫においても連携が全く見られず、古族足立氏であれば当然見えるはずの武蔵国足立郡ゆかりの郎従が全く見られない。そして、安達氏の郎従として登場するのは、いずれも盛長が国奉行を務めた「上野国」または武蔵国秩父地方や武蔵南部の武士であり(ただし、野田氏については武蔵国に限らず各地に「野田」地名があるため、名字地は判明しない)、元久2(1205)年6月22日、幕府軍と畠山重忠の戦いで「安達藤九郎右衛門尉景盛」以下「主従七騎」が先陣を切った際に、景盛が「引率」した郎従は「野田与一、加治次郎、飽間太郎、鶴見平次、玉村太郎、与藤次等」であった(福島金治『安達泰盛と鎌倉幕府』有隣堂)。その名字地は推測であるが以下の通り。

| 野田与一 | 三河国愛智郡野田御園(愛知県名古屋市中川区野田~中村区野田町)か このほか武蔵国に限らず、「野田」は各地に存在するため、確定不可。 |

| 加治次郎 (加治次郎宗季) | 武蔵国高麗郡加治(飯能市岩沢) |

| 飽間太郎 | 上野国碓氷郡飽間郷(安中市秋間) |

| 鶉見平次 | 武蔵国鶴見郷(横浜市鶴見区) →仁治2(1241)年11月4日条に「秋田城介義景」の「別庄」があったことが記されている。 |

| 玉村太郎 | 上野国玉村御厨(佐波郡玉村町) ・たまむらのむまの太郎やすきよ(玉村右馬太郎泰清):元寇時の安達泰盛の執事(1274年) ・たまむらの三郎盛清:元寇時のお安達盛宗の側近(1281年) |

| 与藤次 | 不明。与野の人物か。 |

もちろん「加治次郎宗季已下多以為重忠被誅」といい、景盛は多くの人々を率いていたが、この六騎が安達景盛が率いた主だった「郎従」か。のちに城家(安達家)「執事」の家柄となった玉村氏がみられることから、この七騎は景盛時代の最側近であり、安達氏のもっとも主要な郎従となろう。この側近=上位の郎従に安達氏が拝領した場所の「新規」被官が就いていること、また頼朝配流先での藤九郎盛長に被官がいた形跡はないことから、盛長はもともと被官をもたない家柄の人物であったと推測される。

また、景盛が正治元(1199)年10月27日、「足立藤九郎入道」として『吾妻鏡』に見られる(『吾妻鏡』正治元年十月廿七日条)ことから武蔵足立氏の流れであるとする可能性についても、翌日には「安達藤九郎盛長入道」となり(『吾妻鏡』正治元年十月廿八日条)、その後も子息景盛らが「安達」を称していることからも、「足立藤九郎入道」の「足立」は「アダチ」と訓むが故の当て字であるとする方が自然であり、この「足立」表記が武蔵足立氏との関わりを示しているということにはならない。「安達」を称した実際の時期は不明であるが、4月の時点で盛長は「藤九郎入道蓮西」(『吾妻鏡』建久十年四月十二日条)、7月には「安達弥九郎景盛」と見えることから(『吾妻鏡』正治元年七月十六日条)、4月から7月あたりのことと考えられるが、それ以前に称していた可能性も否定はできない。ただ、いずれにしても盛長が晩年まで頑なに「藤九郎」を名乗ったのは、もともと盛長自身に領所を由緒とする「名字」が存在しなかったためであることと、後述の頼朝との「私的主従関係」に基づくものであろう。建久10(1199)正月13日の頼朝薨去の直後ともいえる時期に「安達」姓を称しているのは、頼朝個人との「私的主従関係」の解消(ただし源家・鎌倉殿との伝統的な私的主従関係は鎌倉時代を通じて存続する)による一般御家人と同様の権利を得たためか。

安達氏が足立氏と同族であるという根拠となっている『尊卑分脈』の記述自体も疑問が大きい。『尊卑分脈』では、足立氏と安達氏は共通の祖として小野田三郎兼広の名が見える。そしてその長男が「安達六郎」こと小野田藤九郎盛長、次男が「安達藤九郎」こと民部丞遠兼となっている。この次男・遠兼の子が足立左衛門尉遠元であり、遠元は藤九郎盛長の「甥」ということとなるが、遠元は「平治の乱」においてすでに義朝の郎従として活躍し、右馬允に任官していることや、遠元の娘所生の二位藤原光俊(藤原光能の子)が治承3(1179)年生まれであることを考慮すれば、遠元は藤九郎盛長より一世代前の人物となり、遠元は盛長よりかなり年上の甥ということとなる。有り得ないことではないが、現実的ではない。そのほか盛長が「城介」とされていることや、盛長・遠兼の通称に明らかな混乱がみられる部分からも、系譜自体の信頼性の低さを見て取れる。

なお、足立遠元の父・遠兼はまったく史上に現れないことから人物像は不明である。ただし、大治5(1131)年12月2日、「女院熊野詣御門出」に際して列した鳥羽院武者所に属する「侍」として「兼仲、為雅、頼倫、国政、実信、遠兼」が見え(『中右記』大治五年十二月二日条)、「国政」は摂津源氏頼綱の子・源国政、「実信」は秀郷流藤原氏の後藤実信、そして「遠兼」は足立遠兼の可能性があるか。同時代、鳥羽院北面に良門流「藤原遠兼」がいるが、彼は従四位上大膳大夫親輔を父に持ち、自身も従四位下左馬助まで昇っているため(『尊卑分脈』)、侍ではない。鳥羽院武者所に列した「遠兼」が足立遠兼であったとすると、その子・遠元(遠基)も父と同様に上洛し、武蔵知行国主家の藤原信頼や秩父党と所縁の深かった源義朝との結びつきを強め、その主だった郎等となったのかもしれない。

藤九郎盛長は足立氏とは血縁関係のない氏族出身者ではあるが、では盛長はいかなる出自を持つ人物だったのか。

盛長は、才覚がありながら京都で用いられずにいた諸大夫層出身の「大和判官代邦道」と「因縁」があって彼を頼朝に右筆として推挙したり(『吾妻鏡』治承四年六月二十二日条)、「丹後内侍」(二條天皇掌侍? 後述のように比企尼長女の丹後局とはまったくの別人。頼朝が在京時の少年期に交流を持った女性であった)を妻女としていることから、社会的地位は低くはなく、諸大夫や官女とも交流することができる立場にいたことがわかる。久寿2(1155)年12月注進の「文章生等歴名事」には、康治2(1144)年2月に文章生に補された「正六位上藤原朝臣盛長(高陽院侍)」が見えるが、同文書には久安3(1147)年3月に文章生に補された「正六位上藤原朝臣友業(院北面衆)」が見える(『大間成文抄』)。この盛長が藤九郎盛長、友業が「大和判官代邦道」の祖父「大和進士友業」(『尊卑分脈』)とすれば、同時期に文章生として在京していたことになるが、『尊卑分脈』においては盛長は「正治二四廿六卒、六十六」(『尊卑分脈』)とあり、これが正しければ保延元(1135)年生まれとなり、現実的ではない。

藤原魚名―鷲取――――藤嗣――高房―――山蔭―――公利――――守義――為昭―則友―+―国成――+

(左大臣)(中務大輔)(参議)(越前守)(中納言)(但馬権守)(参議) | |

| |

+―国長 |

|

+―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――+

|

+―友房――盛友――友業―――+―友長――――邦道

(大和守) (大和進士)| (大和判官代)

|

+―維業

|(六条院蔵人)

|

+―盛国

(諸陵頭)

確実な資料は残されていないため、各種資料からの「推測」であるが、

(一)頼朝の叔父に当たる「法眼範智」の伝に「藤九郎盛長〃人云々」の記述が見られる。

・盛長と熱田大宮司家の関連をうかがわせる(『尊卑分脈』)

(二)頼朝は母方所縁の人物をことのほか大事にしていた。

・流人時代から盛長を殊に重用していた。

・妻「丹後内侍」も母方所以か(比企尼娘の「丹後局」とは峻別すべきである)。または、(六)の頼政ゆかりの人物か。

(三)盛長は三河国との接点が深い

・三河国の国奉行

(四)子孫の城九郎直盛は尾張国の熱田大宮司領を押領し訴えられている

・大宮司家との接点があるか?

(五)頼朝の配流にあたって、頼朝叔父「祐範」が付けた「郎従一人」が盛長の可能性?

(六)伊豆知行国主の三位頼政入道ゆかりの人物

・頼朝は頼政入道所縁の人物を優遇しており、末子広綱は門葉上臈として遇されている。挙兵に際しても、頼政入道家人の下河辺行平や千葉介常胤ら八条院関係者が加わっており、関係者である可能性。妻の丹後内侍も頼政入道由緒の二條天皇の女官丹後内侍と同一人物の可能性。

などの理由から、熱田大宮司家と所縁の人物、または源三位頼政入道由縁か。とくに頼政の末子・源広綱は「広綱、自幼稚住洛陽之歟、謂官位者又就最初御吹挙任之間、於一族為上臈」(『吾妻鏡』建久二年十一月二十七日条)とある通り、実弟範頼や義経、血縁の足利義氏を差し置いて門葉の上臈として遇し、頼政女婿の藤原重頼も鎌倉に招請されて、傍近くで処遇されている。承安2(1172)年7月9日以前から伊豆国は「頼政朝臣知行国」(『玉葉』承安二年七月九日条)であり、頼政の嫡男・仲綱は頼朝配流後、四年にわたって伊豆守となっている。もともと仲綱は美福門院とその娘・八条院に仕えているが、その美福門院の養子となっていたのが頼朝が蔵人として仕えた二條天皇であった(仲綱も二條天皇が春宮時代に蔵人三臈として出仕していた)。こうした経歴を持つ仲綱を通じて、頼朝と知行国主頼政との間に繋がりがあった可能性は高い。頼政は自身に所縁のある一族の孤児を積極的に養子としており、謀叛の罪で討たれた実弟・源頼行の子である兼綱らはもちろん、近衞天皇(美福門院皇子)の東宮時代に帯刀先生だった源義賢(頼朝叔父)の遺児・源仲家(八条院蔵人)や同族・源国政も養子としている。頼朝も仲綱を通じて頼政の庇護のもとにあったと考えられる。盛長と頼政入道との関係は見られないものの、妻の「丹後内侍」が、頼政入道と歌道を通じて親密な関係にあった「丹後内侍」と同一人物であったとすると、盛長は頼政入道から付けられた従者であった可能性もあろう。

また、盛長は伊勢神宮の関連も強く感じさせる一面も持っている。頼朝は八幡宮とともに伊勢神宮をも崇敬しており、盛長は伊勢神宮とも何らかの繋がりを持つ人物だった可能性もあろう。

(一)盛長は伊勢別宮たる甘縄神明社の維持管理を任されていた。

・盛長邸(甘縄邸=源家別邸)が甘縄に造営された理由は、甘縄神明社の守護・管理のためであろう。

(二)盛長が奉行人を務めた「上野国」は、鎌倉初期には坂東諸国と比較すると伊勢神領が多かった。

・玉村御厨の玉村氏は安達(城)氏の執事であった。玉村御厨には守護所が置かれた謂れが残り、安達(城)氏の上野国における本拠であった可能性があろう。

〔参考〕建久3(1192)年8月当時の坂東諸国の伊勢神領(「神鳳抄」:『鎌倉遺文』614)

| 国名 | 神領 |

| 相模国 | 大庭御厨、(鎌倉御厨?) |

| 武蔵国 | 榛谷御厨、七松御厨、大河土御厨 |

| 上野国 | 薗田御厨、須永御厨、青柳御厨、玉村御厨、高山御厨、邑楽御厨 |

| 下野国 | 片梁田御厨、寒河御厨 |

| 安房国 | 東條御厨 |

| 下総国 | 相馬御厨、夏見御厨 |

| 常陸国 | 小栗御厨 |

(三)盛長が奉行人をつとめた「三河国」も伊勢神領が多い

・後年、二代将軍頼家が三河国の神領六ヶ所の権限を「地頭」から取り上げて伊勢神官の裁量とするが、その後、盛長の代官が狼藉を働いたとして伊勢神官が幕府に訴えている。

(四)安達(城)氏の被官・野田氏は、尾張国内の伊勢神領・野田御園の氏族か。

安達氏の性格としては、まず源家との強い「私的な主従関係」が挙げられる。とくに源頼政入道との関係が考えられるか(安達氏出自について)。

祖の藤九郎盛長はもともと在京の人物で、頼朝の「私的従者」になったと推測され、頼朝の使者を務める近臣としても重用された。こうした関係が次第に源家の「執事」的な関係へと姿を変えていったとみられる。盛長の待遇がほかの御家人とはまったく異なっているのは、こうした頼朝との「私的従者」を出自とする理由によるものであろう。そして、安達氏と源家との「私的従者」的な性格は、盛長が「宿老」に列しても変わらなかったのである。盛長が頼朝薨去以降も名字すら名乗ることがなかったのは、こうした理由があったためだろう。

その「私的従者」であったことを想起させる事件が、頼朝の後継者・源頼家が正治元(1199)年7月に起こした安達景盛(盛長嫡子)の妾女強奪事件である。

正治元(1199)年7月20日夜、頼家は景盛が三河国の叛乱鎮定のために鎌倉を留守にしている間にその妾女を強奪した上、8月に帰還した景盛が不平を言った廉でその殺害を企てたのである。こうした頼家の大胆不敵な行為は、安達氏が源家の「私的従者」であるという認識があったからに他ならないだろう。

安達氏が一般御家人とは異なる「従者」上がりであるという認識は、ほかの御家人たちももっていたと思われ、鎌倉家家司(別当)で政所別当・中原広元が発した「如此事非無先規、鳥羽院御寵愛祗園女御者源仲宗妻也、而召 仙洞之後、被配流仲宗隠岐国」という言葉に端的に表れている。広元は、頼家と景盛の関係を鳥羽院と近臣・源仲宗との関係に准えており、安達氏はもともと源家の「近臣」だったのである。

そして、この強奪事件では、頼家の命を受けた「鎌倉中壮士等」が「藤九郎入道蓮西之甘縄宅」へ押寄せる一方、安達氏に加担する御家人が見られず、有力な親類一族は存在していなかったことをうかがわせる。もちろん御家人が将軍家の命を拒んでまで安達氏に属する理由はないだろうが、かつて宇都宮頼綱が謀叛の嫌疑をかけられた際に追捕を求められた小山朝政が、頼綱が親類であることを理由にこれを拒否する例もあり(『吾妻鏡』元久二年八月七日条)、安達氏を積極的に擁護する一族はなかったと思われる。

しかし、安達氏はこの急場を逃れることができた。安達氏を擁護したのは将軍頼家の母・尼御台(平政子)であった。尼御台はみずから甘縄邸に駆けつけると、頼家に使者を遣わして激しく叱責し「若猶可被追討者、我先可中其箭」とまで言って諸士を引き上げさせた。これは藤九郎盛長以来、頼朝・尼御台の絶対的な信頼があったことはいうまでもないが、当時の安達氏は尼御台が唯一の拠り所であったことをもうかがわせる。

三浦氏も源家従者の出身である安達氏を格下と見ており、後年の宝治元(1247)年6月5日、安達景盛入道(高野入道覚地)が子の城介義景、孫の城九郎泰盛を招いて、「被遣和平御書於若州之上者、向後彼氏族、独窮驕、益蔑如当家之時、憖顕対揚所存者、還可逢殃之條、置而無疑、只任運於天、今朝須決雌雄、曽莫期後日」と叱責しているとおり(『吾妻鏡』宝治元年六月五日条)、「当家を蔑如」にしてきた三浦泰村の態度がうかがわれるのである。安達氏の出自が名家ではなかったことの証左であろう。

頼家が安達氏に抱く「従者」の認識は消えることなく、意のままにならない「従者(とくに景盛)」に対する「敵意」は、将軍を廃されて伊豆国修善寺に押し込められても続き、建仁3(1203)年11月6日には「於安達右衛門尉景盛者、申請之、可加勘発之旨」を尼御台に対して願っているが(『吾妻鏡』建仁三年十一月六日条)、「御所望条々、不可然」と悉く却下されている。

この頼家の安達氏に対する激しい敵意は、その育った環境が強く影響していると思われる。

頼朝のもとには様々な出自の人物が御家人として加わっているが、とくに頼朝との私的関係から御家人となったのが、安達氏のほかでは北条氏(頼朝外戚家)と比企氏(頼朝乳母家)が代表であろう。北条氏は頼家の外戚家であるが、比企氏は頼朝の命により頼家を育てたことから権勢を持ち、それにともなって比企氏と北条氏は激しく対立することとなる。頼家はこの比企氏の影響を強く受けて育っており、北条氏への敵愾心を強く持って成長してしまった。

通説では安達氏祖・藤九郎盛長は比企尼の娘(丹後内侍とされる)を妻としているとされているが、後述のように盛長妻「丹後内侍」は比企尼の娘ではない(丹後内侍と丹後局は峻別されるべきである)。つまり、安達氏と比企氏は縁戚関係にない。そればかりか安達氏と御台所の親密な関係をみると、安達氏は北条氏と対立していた比企氏とは疎遠であった。なお、安達氏は藤九郎盛長以降、上野国奉行であったが、奥州征討時に比企能員が上野国高山・大胡などの御家人を率いていることから、上野国に一定の軍事的権限を得ていたともされる。ただし、これは比企能員が東山道大将軍であったため、その徴収権限が認められたとみられるもので、上野国に対する恒常的な権益ではない。また、比企能員舅である渋河兼忠を、上野国渋河郷の御家人と「誤解」した論拠をもとに、比企氏と上野国を結びつけた説があるが、渋河兼忠は駿河国有度郡渋川村を本貫とする駿河工藤氏であり、上野国とは何ら関わりがない。つまり、安達氏と比企氏は上野国に関して接点はなく、両者が疎遠であった原因ではない。

安達氏と尼御台および北条氏との緊密な関わりが、頼家の安達氏敵視の一因である可能性が高い。これと関連していると思われるのが、建久10(1199)年3月23日の頼家による三河国内の「太神宮御領六箇所被止地頭職」である。この地頭職停止は、頼家が将軍宣下を受けた直後に行った「御宿願」であるが、この六か所の地頭職は北条時政と盛長(推測)であることから、神宮への何らかの宿願を懸けた北条氏と安達氏へ対する敵視政策の一環であろう。

しかし、三代鎌倉殿となった実朝は北条氏の影響下で育っていたためか、兄・頼家とは異なり、安達氏を優遇した。安達景盛は実朝政権下で信任を受けて活躍するが、「源家の私的従者」の氏族的性格は実朝以降も継承され、承久の乱に際して景盛が「二品(政子)」の言葉を代弁して御家人らに訓示している点(『吾妻鏡』承久三年五月十九日条)や、頼朝の姪孫にあたる皇子降誕(順徳天皇皇子、のちの仲恭天皇)に対する京都への使者(『吾妻鏡』建保六年十月二十七日条)など、頼朝・政子と直接繋がる事柄への対応がみられる。

御台所や実朝を通じて北条氏と親密な関係にあった安達景盛は、娘を執権北条泰時の長男・時氏へ嫁がせ縁戚関係となる。そして外孫にあたる経時、次いで弟・時頼が執権となるにおよび、安達氏は鎌倉家執権の北条氏外戚として大きな力を持つこととなる。

その後、城介義景の代に「宝治合戦」で宿敵・三浦一族を葬り去ると、その子・城介泰盛の代に安達氏の権勢は最高潮に達する。没落した御家人を積極的に被官化し、有力御家人とも姻戚になるなど、北条氏に次ぐ御家人となり、安達一門は鎌倉家家政の意思決定・司法機関である「評定衆」や、引付衆の人数で北条一門と拮抗するほどに成長する。泰盛は幕政改革を断行、次々に発布される法令は今でも通じるほど尤もな事が多く、泰盛の卓越した才能が花開いた。しかし、当時としては斬新に過ぎた感のある法令は、北条惣領家や御内人(惣領被官)への規律も求めるようになり、御内人筆頭の内管領・平左衛門尉頼綱入道との対立が激化。弘安8(1285)年11月17日、泰盛は出仕したところを殺害され、安達一族も全国で討たれて安達氏の主流は滅亡した(霜月騒動)。

その後、生き残った安達氏は復権し、北条氏の縁戚として幕政に参与するものの、鎌倉幕府の滅亡とともに一門の多くが消えていった。

「丹後内侍」は藤九郎盛長の妻となった女性であるが、彼女について明確な伝は遺されておらず、比企尼との関連も伝承以外にはない。伝では「丹後内侍」は比企尼の娘で「丹後局」と同一人物であるとされるが、果たして正しいのだろうか。結論から言えば「丹後内侍と丹後局は全くの別人」である。

比企氏関係の伝で「丹後内侍」および「丹後局」が記載されているものには、三河守範頼の裔・吉見氏に伝わる『吉見系図』と、薩摩島津氏に伝わる島津家正史『島津氏正統系図』の二種があり、それぞれ比企氏出身者として「丹後内侍」「丹後局」を挙げている。

(一)『吉見系図』(「吉見系図」『続群書類従』5上)

比企尼の娘「丹後内侍」と藤九郎盛長が婚姻し、その娘が三河守範頼の妻となって二人の男子を産んだことが記載されている。また、丹後内侍は盛長との婚姻前に惟宗広言と密通して惟宗忠久(島津忠久)を産んだとある。

三河守範頼

∥

藤九郎盛長 ∥―――――――範円(吉見氏祖)

∥―――――――娘

∥

比企尼――丹後内侍

∥

∥―――――――惟宗忠久

惟宗広言 (島津忠久)

(二)『島津氏正統系図』

比企判官能員(比企尼養子)の妹「丹後局」が頼朝の寵愛を受けて身籠り、御台所政子に鎌倉を追われて「摂津住吉」で男子(のちの忠久)を出産したと記載されている。

比企尼――丹後局

∥

∥―――――――惟宗忠久

源頼朝 (島津忠久)

いずれも共通しているのは、「丹後内侍」または「丹後局」が比企氏由緒であるという点であるが、島津家伝の島津忠久母の「丹後局」が比企氏由縁であることは、忠久が建仁3(1203)年9月2日の「比企騒動」で参戦していないにも拘わらず「縁坐」して日向・薩摩・大隅三国の守護職を解かれていることからも明らかだろう。つまり、島津忠久は比企尼の娘「丹後局」の子だったことは間違いない。なお、「丹後局」は御所女房(『吾妻鏡』養和二年三月九日条)、その後は御台所女房として出仕しており、御台所の信頼も厚く、承元4(1210)年には彼女の使者として京都へも遣わされている(『吾妻鏡』承元四年六月十二日条)。

「島津家伝」には「丹後局」と藤九郎盛長との関係は一切記されていないが、彼女が頼朝の寵愛を受けたという筋書には、『吾妻鏡』に見える盛長妻「丹後内侍」の説話を取り込んだ可能性が高い。ただし、それは忠久母「丹後局」が頼朝から寵愛を受ける「動機付け」として取り込まれたに過ぎず、忠久母「丹後局」と、盛長妻「丹後内侍」を同一視はしていないのである。

一方、『吉見系図』においては比企尼娘は「丹後内侍」と端的に記され、彼女は盛長との婚姻前に惟宗広言と密通して、忠久を出産したと記載される。忠久の母は島津家の系譜では正しく「丹後局」であるが、『吉見系図』においては「丹後内侍」は「丹後局」と同一視されている。つまり、吉見氏は「丹後内侍」と島津忠久母「丹後局」を同一視する「必要」があったということになろう。

吉見氏の創生譚に、血縁関係のない島津家の「丹後局」の説話が吉見氏取り込まれたのは、藤九郎盛長と「丹後内侍」の娘が三河守範頼の妻となって吉見氏祖・範円や源照の母となったことが契機であろう。範円、源照は範頼の誅殺後、秩父氏や秀郷流藤原氏らと所縁の深い比企郡内の大寺・慈光寺(または神大寺)に入っており、系譜作成時にそのきっかけを「比企郡六十六郷」を有したとする比企尼に求めた(「吉見系図」『続群書類従』5上)のである。

藤原盛長

(藤九郎)

∥―――――+―安達景盛

∥ |(右衛門尉) +―範円

∥ | |(住神大寺)

丹後内侍 +―女子 |

∥―――――+―源照

源範頼 (慈光寺別当)

(三河守)

吉見氏は系譜作成の際に積極的に諸書から情報を集めていたとみられ、祖・範頼と比企郡を結びつける上では「丹後」が共通する比企尼娘「丹後局」がまさに適当であり、その説話を取り込むも、丹後局の実子・島津忠久生誕の矛盾解消のために、盛長との婚姻前に惟宗氏と「密通」したという創作をしたのであろう。さらに、系譜にみられる「無双歌人」については、源三位頼政と親密な関係を有した歌人「丹後内侍」の説話を取り込んだものである。なお、藤九郎盛長妻の「丹後内侍」はこの女流宮廷歌人と同一人物である可能性が高いだろう。こうして吉見系図で、本来全く関係のない「丹後内侍」、比企尼娘「丹後局」が同一人物とされた。

「丹後内侍」と「丹後局」が同一視された時期としては、弘安8(1285)年11月に勃発した「霜月騒動」よりも後、さらに言えば南北朝期であろう。実は「霜月騒動」の発端の一つが、「丹後内侍」の子・安達景盛が実は「忝モ右大将頼朝卿ノ末」(『保暦間記』)という噂であった。景盛の子孫である安達氏はまさに右大将家の末裔であり、城介泰盛入道は将軍の座を狙っているという噂がたち、それを口実に安達一族は攻め滅ぼされることとなる。島津忠久が頼朝の落胤であるという家伝は、このいわば源氏将軍の「呪縛」が解かれた南北朝期に成立したものであり、吉見氏が系譜を作成したのはそののちのことであろう。

「丹後内侍」は比企氏とは何ら血縁関係になかったのは、安達氏が比企尼や比企氏と繋がる所領等での関係が見られず、「比企氏の乱」でも比企尼娘「丹後局」が生存しているにもかかわらず安達氏が縁坐することがなかったこと、『吾妻鏡』では「丹後内侍」と「丹後局」は峻別されて述べられているなどからあきらかであろう。従って盛長も比企尼とは何ら縁戚関係にはなかったことは確実である。『尊卑分脈』の安達景盛の項にある「母門脇少将女、丹後内侍」も丹後内侍が比企尼娘ではない一伝である(ただし、門脇家に近衛府の任官を経た人物はないため、少なくとも「少将」は誤りである)

では、丹後内侍とはいかなる人物であったのか。『吾妻鏡』の中では「丹後内侍」が主体の記録は二箇所のみであるが、この二箇所の記事から、頼朝は彼女を甚く大事にしていたことがわかる。

●『吾妻鏡』文治二(1186)年六月十日条

●『吾妻鏡』文治二(1186)年六月十四日条

頼朝は自身の幼少期に関わりをもった人、とくに母親に縁のある人々を優遇する性格であり、このことからも「丹後内侍」は熱田大宮司家と血縁関係にある女性かもしれない。また、前述のように頼政入道の関係者である可能性が高いと考えられる。

『吉見系図』(『群書類従』所収)での「丹後内侍」は「(掃部允)嫡女者在京、初奉仕二条院、號丹後内侍、無双歌人也」とある。この「初奉仕二条院、號丹後内侍、無双歌人也」の記述は、源頼政が編纂した家集『頼政集』の内容をもとにしたとみられる。『頼政集』には、二条天皇に仕えた「丹後内侍」が見え、源頼政が行幸供奉で紫宸殿前に伺候し、天皇から桜の枝を下賜され「こそとことしといかゝある」と仰せられた際、頼政が詠んだ、

の歌に対し、「丹後内侍」の返歌として、

と見える(「従三位頼政卿集」『國歌大觀 續歌集部』 阪本龍門文庫本:山科言継写本稿本)。

また、同様に殿上を許されず行幸の供奉をした際に、大宿直の家で月明りを見て「丹後の内侍」のもとへ送った歌に、

とあり、「丹後の内侍」は、

とある(「従三位頼政卿集」『國歌大觀 續歌集部』 阪本龍門文庫本:山科言継写本稿本)

①の歌については、「弥生の十日此」の行幸の供奉という詞書があることから、長寛元(1163)年3月14日の二条東洞院殿への還御(詫間直樹編『皇居行幸年表』続群書類従完成会)時かもしれない。この行幸は頼朝が配流された永暦元(1160)年の三年後で、「丹後内侍」は当時宮中女官だったことがわかる。この「丹後内侍」が盛長の妻となった「丹後内侍」と同一人物であるとするならば、保元4(1159)年6月28日に二条天皇の蔵人に補された頼朝と面識を持った可能性はある。ただ、二条天皇に仕えた「丹後内侍」は、長寛元(1163)年当時、和歌を嗜み、源頼政と交流を持っていたとみられることから、永暦元(1160)年当時十四歳だった頼朝よりもかなりの年長であろう。

●『尊卑分脈』武智麻呂公流

住参河国

藤原季兼―――+―藤原季範――+―藤原範忠――――――女子――――――――足利義兼

(参河四郎大夫)|(熱田大宮司)|(内匠頭) (陸奥守足利義康室)(上総介)

| |

| +―藤原範雅

| |(後白河院北面)

| |

| +―範智――――――――三位局

| |(日長三位法眼) (相模守顕季室)

| | 藤九郎盛長〃人云々 関東右大将家官女

| |

| +―祐範――――――――任憲

| |(法橋) (法眼)

| | ⇒頼朝伊豆下向時に「郎従一人」を付ける

| |

| +―千秋尼

| |(上西門院女房)

| |

| +―千秋尼:大進局

| |(待賢門院女房)

| |

| +―女子――――――――源頼朝

| |(左馬頭源義朝室) (右近衛大将)

| |

+―妹 +―女子――――――――源隆保

∥ (三河権守源隆経室)(左馬頭)

∥

∥ 【前右大将家令(政所執事)】

∥―――――――藤原行政

藤原行遠 (山城守)

(三郎大夫)

その婚姻時期は不明だが、盛長と丹後内侍の次男、九郎藤次(時長)は文治6(1190)年正月3日に頼朝の使者として上洛しており(『吾妻鏡』文治六年正月三日条)、そこから考えると、時長やその兄・景盛の誕生は頼朝の伊豆配流時とほぼ同時期と考えられるが、永万元(1165)年7月28日の二條院崩御に伴う御所退下後に盛長と婚姻関係になったという可能性が高いだろう。

彼女は「丹後」の通称から丹後守ゆかりの人物が縁者である可能性が高いと思われ、父祖兄弟が丹後守ゆかりの人物であったのだろう。

◎当時の丹後守(『国司補任五』)

| 名前 | 生没年 | 丹後守期間 | 官位 | 備考 |

| 平正盛 | ????-???? | 1110-1113 | 従五位下か | 院近臣。中宮璋子(のち待賢門院)の家司。 |

| 源師俊 | 1080-1142 | 1113-1115 | 従五位上 | 源俊房の子。のちの鳥羽院皇后藤原得子(美福門院)の叔父に当たる。 |

| 高階為遠 | ????-???? | 1115-1118 | 従四位上 | 院近臣。中宮璋子(のち待賢門院)の家司。 |

| 藤原顕頼 | 1094-1148 | 1118-1124 | 従五位上 | 院近臣。「夜の関白」と異名をとった藤原顕隆(藤原為房子)の子。 |

| 源資賢 | 1113-1188 | 1124-1131 | 従五位下 | 院近臣。鳥羽院別当。高階為遠の甥。 |

| 藤原為忠 | ????-1136 | 1131-1136 | 従四位上 | 院近臣。妻の「なつとも」は白河院女房。 |

| 藤原俊盛 | 1120-???? | 1136-1144 | 従五位下 ~正五位下 |

院近臣。藤原顕盛の子。美福門院の甥に当たる。 |

| 藤原惟方 | 1125-???? | 1144-1149 | 正五位下 | 院近臣。藤原顕頼の子。 |

| 藤原顕広 | 1114-1204 | 1149-1152 | 従五位上 ~従四位下 |

藤原顕頼の養子。のちの歌人・藤原俊成。妻に丹後守為忠娘。 前任惟方は義弟にあたる。 |

| 藤原俊盛 | 1120-???? | 1152-1157 | 正四位下 | 院近臣。藤原顕盛の子。美福門院の甥に当たる。 |

| 藤原定能 | 1148-1209 | 1157-1161 | 従五位下 | 院近臣。院近臣・藤原顕季の娘を祖母とし、前任俊盛はいとことなる。 |

●丹後守周辺系譜(◆色は丹後守就任履歴のある人)

藤原兼経―+――――――――藤原敦家 藤原知信

(参議) | (伊予守) (検非違使)

| ∥ ∥――――――藤原為忠

+―藤原顕綱―――∥―――――藤原有佐――娘 (丹後守)

(但馬守) ∥ (皇后宮亮)

∥ ∥

∥ ∥ 藤原俊忠

∥ ∥ (権中納言)

∥ ∥ ∥――――+―藤原顕広

∥ ∥ ∥ |(=藤原俊成)

∥ ∥ ∥ |

∥ ∥ +―娘 +―藤原忠成

∥ ∥ | (民部大輔)

∥ ∥ | ∥

∥ ∥―――+―藤原敦兼 ∥―――――藤原光能

∥ ∥ (刑部卿) 娘 (左兵衛督)

∥――――――藤原兼子 ∥

∥ (三位) ∥

∥ ∥

藤原親子 +―娘 ∥――――+―藤原季行――藤原定能

(白河乳母)| ∥ |(太宰大弐)(大納言)

∥ | ∥ |

∥―――+―藤原顕季―――――――――娘 +―娘

∥ (修理大夫) ∥―――――藤原俊盛

藤原隆経 ∥ ∥ (讃岐守)

(美濃守) ∥ ∥

∥ +―――――――藤原長実―+―藤原顕盛

∥ | (太宰権帥)|(修理大夫)

∥ | ∥ |

∥ | ∥ +―藤原長輔

∥ | ∥ (内蔵頭)

∥ | ∥

∥ | ∥――――――藤原得子

∥ | 源俊房―+―源方子 (美福門院)

∥ |(左大臣)| ∥

∥ | | ∥

∥ | +―源師俊 ∥

∥ | (権中納言) ∥

∥ | ∥

∥――――+―藤原家保――藤原家保 ∥

∥ |(参議) (中納言) ∥

∥ | ∥

藤原経平―+―娘 +―藤原顕輔――藤原重家 ∥

(太宰大弐)| (左京大夫)(太宰大弐) ∥

| ∥

+―藤原睦子 堀河天皇 ∥

∥ ∥――――――――――――鳥羽天皇 +―高階為遠

∥ ∥ ∥ |(尾張守)

∥――――+―藤原苡子 ∥ |

∥ |(女御) ∥ 高階為家―+―娘

∥ | ∥ (丹波守) ∥―――――――――――――――源資賢

藤原実季 +―藤原公実 ∥ ∥ (権大納言)

(大納言) (権大納言) ∥ ∥ ∥

∥――――――――――+―藤原璋子 源有賢 ∥

∥ |(待賢門院) (宮内卿) ∥

∥ | ∥

藤原隆方―+―藤原光子 +――――――――――――――藤原実能 ∥

(但馬守) |(堀河・鳥羽天皇乳母) (左大臣) ∥

| ∥――――――――――藤原公能 ∥

+―藤原為房 ∥ (右大臣) ∥

(大蔵卿) ∥ ∥ ∥

∥―――――――――――――――――藤原顕隆――+―娘 ∥――――娘

∥ (権中納言) | ∥

∥ ∥ | ∥

源頼光――――源頼国――+―娘 ∥ +=藤原顕広 ∥

(摂津守) (讃岐守) | ∥ (藤原俊成) ∥

| ∥ ∥

+―源頼綱――――源仲政 ∥―――――――藤原顕頼 ∥

(三河守) (下野守) ∥ (民部卿) ∥

∥―――――源頼政 ∥ ∥ ∥

∥ (兵庫頭) ∥ ∥―――――藤原惟方 ∥

藤原実範―+―藤原季綱――+―藤原友実――娘 ∥ ∥ (参議) ∥

(大学頭) |(右衛門権佐)|(勘解由次官) ∥ ∥ ∥

| | ∥ ∥ ∥

| +――――――――――――――――――藤原悦子 ∥ ∥

| | (鳥羽天皇乳母) ∥ ∥

| | ∥ ∥

| +―藤原実兼――藤原通憲 藤原俊忠――+―藤原忠子 ∥

| (蔵人) (藤原信西) (権中納言) | ∥

| ∥ | ∥

| 藤原俊経 ∥ +―藤原顕広 ∥

| ∥――――…――藤原朝子 |(藤原俊成) ∥

| ∥ (紀伊二位) | ∥

| 平直方―+―娘 +――――――――――――藤原豪子

|(上野介) | |

| | |

| +―娘 +―藤原忠成―+―藤原光能

| ∥――――…――源義朝 (民部大輔)|(左兵衛督)

| 源頼義 (下野守) |

| (陸奥守) ∥―――――源頼朝 +―娘

| ∥ (右大将) ∥

+―藤原季兼――――藤原季範――娘 後白河天皇――以仁王

(尾張国目代) (熱田大宮司) (高倉宮)

久安3(1147)年に京都で誕生した源頼朝の乳母として登用されたのが、のちの比企尼となる女性であった。なお、この比企尼の娘「丹後局」と同一人物として誤伝されているのが、藤九郎盛長の妻「丹後内侍」である。

永暦元(1160)年、頼朝が平治の乱の罪により伊豆に流された際、比企尼は「存忠節余、以武蔵国比企郡為請所、相具夫掃部允、掃部允下向、至治承四年秋、廿年之間、奉訪御世途、今当于御繁栄之期、於事就被酬彼奉公」(『吾妻鏡』寿永元年十月十七日条)と、「武蔵国比企郡」を「請所」とし、夫の「掃部允」とともに比企郡へ下向した※1。そして、「掃部允」は治承四年秋までの二十年に渡って頼朝を援助し続けたという。このとき、比企郡を頼朝援助のための請所とした主体は比企尼であることから、比企郡は「掃部允」所縁の地ではなく、比企尼由縁の地であった、つまり比企尼が比企郡司家の出身で、何らかの理由で上京して「掃部允」と婚姻関係となったことが想定されるのである。

比企郡は武蔵国の留守所を管轄し、諸所・郡司等を束ねる惣検校職である秩父惣領家の居館があった地であり、比企尼はその統率下にあった比企郡司家であり、比企尼の娘が河越太郎重頼(留守所惣検校職)の妻※2となったのもそれを物語る。

頼朝が誕生した久安3(1147)年、比企郡は秩父権守重綱の支配下にあり、頼朝誕生の前年「久安四年歳時戊辰二月廿九日」に、秩父重綱は「当国大主散位平朝臣茲縄」として比企郡平澤寺に経筒を埋納している。この重綱の妻(乳母御前)が頼朝の兄・源太義平の乳母となっていて、義平から「御母人」(『小野氏系図』)と称されるほど慕われている。義平は永治元(1141)年に武蔵国で生まれ、秩父重綱とその妻に養育されたとみられ、義朝祖父の陸奥守義家、父為義との主従関係が、秩父武綱・重綱の両代においても強く継続されていたと考えられよう。さらに頼朝乳母には秩父氏所縁の女性が召されており、判明している頼朝乳母のうち、およそ半分の三名(兵衛局:八田権守宗綱妻、寒河尼:八田権守宗綱女、比企尼:比企氏女か)が秩父氏の関係者となる。

では、比企尼の夫だった「比企掃部允」とはいかなる人物だったのか。京官「掃部允」に補任された経歴があることから、彼は郡司家出身ではない。なお『吉見系図』(『群書類従』所収)によれば比企掃部允は「武州比企郡少領」とされていている。「掃部允」が比企氏女婿として比企郡司家に入ったのであれば、比企郡少領となった可能性はあるが、少なくとも頼朝伊豆下向までは彼と比企郡にはなんら関わりはない。

当時の「掃部允」補任がわかる人物を列記してみると、仁平元(1151)年9月28日には橘景良が「皇嘉門院御給」によって「掃部允」となり、保元3(1158)年11月17日に中原基兼が「院当年御給」によって「掃部少允」となっている(永井晋編『官吏考証』続群書類従完成会 1998所収「保元三年秋除目大間」)ように、中原氏、惟宗氏、橘氏など侍品出身者が就任する実務官であった。「掃部允」は「六位侍任之」(『職原鈔 上』)の官職であって、実際に嘉応元(1169)年10月28日の除目での「掃部少允」はいずれも「正六位上」の人物であり(『兵範記』嘉応元年十月廿八日条)、時代は下って治承4(1180)年正月28日春除目で「掃部少允」に補任された「中原朝臣知景蔵人所」も「正六位上」であった(『玉葉』治承四年正月廿八日条)。つまり比企尼の夫「掃部允」も「正六位上」相当の官位を有した、在京の実務官僚家出身とみるべきであろう。

●諸書に見える掃部允

| 橘景良 | 仁平元(1151)年9月28日 | 掃部允 | 皇嘉門院御給 | 『山塊記』除目部類 |

| 中原基兼 | 保元3(1158)年11月17日 | 掃部少允 | 院当年御給 | 永井晋編『官吏考証』続群書類従完成会 1998所収 「保元三年秋除目大間」 |

| 平景弘 (佐伯景弘) |

応保2(1162)年正月27日 | 掃部允 | 『山塊記』除目部類 ※掃部属は同族の佐伯忠盛が任じられた |

|

| 藤原宗長 | 嘉応元(1169)年10月28日 | 掃部少允 | 『兵範記』 参御寺、今日竟也、 式部弾正図書掃部等省台寮、堂童子皆参…装束堂 …掃部少允正六位上藤原朝臣宗長 装束僧房、 …掃部少允正六位上大江朝臣行盛 |

『吾妻鏡』では頼朝が「被酬彼奉公」により「件尼、以甥義員為猶子、依挙申」と見え、頼朝は掃部允の奉公に感謝の念を持ち、彼に酬いんがために、比企尼の甥(比企尼は「能員姨母」(『吾妻鏡』寿永元年十月十七日条)とあることから、尼の姉妹の子)である「義員」を尼の猶子として召したとあり、配所の頼朝をおもに支えたのは比企掃部允であったことが想定される。

『吉見系図』では比企尼が女婿三人(盛長、河越重頼、伊東祐清)を指図して頼朝を支えたとあるが※3、比企家と縁戚関係のない藤九郎盛長は除き、河越太郎重頼は女婿とはいえ国衙行政を預かる留守所惣検校職にあり、その管理下にある郡司家の人が指図するはずもなく、伊東九郎祐清にいたっては伊東家庶子であり当主ですらない。『吉見系図』に引く頼朝救済譚は、鎌倉の権威が確立したのちに、比企氏が頼朝を支えたことが衆知の時期に創作された系図の伝であり、「事実」と信ずるに足らない。

なお、比企弥四郎能員は「猶子」であって比企氏の家督相続者ではなく、その出身は武蔵国ではなく「ヒキノ判官能員阿波国ノ者也」(『愚管抄』)とある通り、阿波国の人物である。

某

(掃部允)

∥――――――比企朝宗

∥ (藤内)

∥

比企郡司家―+―比企尼====比企能員

| (検非違使判官)

| ↑

+―姉妹 ↑

∥――――――比企能員

∥ (検非違使判官)

某

(阿波国人か)

比企「掃部少允」については、嘉応元(1169)年10月28日の法勝寺における大仁王会での装束担当所司に「掃部少允正六位上藤原朝臣宗長」が見える。比企氏は藤原姓であることや、仁安3(1168)年12月13日に「内舎人」となった「藤朝宗」こと比企藤内朝宗が「比企尼」の家(郡司比企家)を継承しているとみられること(野口実「治承・寿永内乱にともなう鎌倉勢力の鎮西進出について」 『研究紀要(2015.3)』京都女子大学宗教・文化研究所:『兵範記』仁安三年十二月十三日条)から、この「掃部少允正六位上藤原朝臣宗長」が比企藤内朝宗の父で、比企掃部允その人であるのかもしれない。

「掃部允」が藤原宗長であるとすれば、永暦元(1160)年、無官のときに妻(頼朝乳母)とともに関東に下向し、妻実家の比企家が支配する比企郡内の地を頼朝のための請所とし、その後上洛して在京のまま頼朝を援助した可能性があろう。そして、宗長は在京の期間中「掃部少允」に任官し、辞官後、比企郡に下ったのだろう。比企氏は比企郡内では勢家であり、秩父党との繋がりからか兒玉党との関わりもみられた。比企尼猶子の比企弥四郎能員(阿波出身)は「ヒキハ其郡ニ父ノタウトテ、ミセヤノ大夫行時ト云者ノムスメヲ妻ニシテ、一万御前ガ母ヲバマウケタル也、ソノ行時ハ又児玉タウヲムコニシタルナリ」(『愚管抄』)とある。

なお、比企郡の「請所」は「毛呂太郎季綱、蒙勧賞武蔵国泉、勝田、御閑居于豆州之時、下部等有不堪事牢篭于季綱辺、殊成恐憚之思、加扶持、送進豆州之間、単孤之今、此労者、可必報謝之由、被思食」(『吾妻鏡』建久四年二月十日条)と見える「武蔵国泉、勝田」の可能性もあろう。かつて頼朝が伊豆の配所で糧食も儘ならぬ状況にあり、「下部」(比企氏からつけられていたか)が堪えられずに脱走して「季綱辺(入間郡毛呂か)」に引き籠った際、季綱はこの頼朝下仕えに食料を与えて伊豆の頼朝のもとに送り届けたという。季綱が「単孤(父の季光が亡くなり、妻女もいない状態か)」の今、かつての糧食も儘ならない時期の恩に報いるべく、「食」という共通点を掛けて、比企氏から「請所」として預かった比企郡の「泉(滑川町和泉)」と、滑川を挟んだ対岸の「勝田(嵐山町勝田)」を与えた可能性もあろう。

比企掃部允は、頼朝の舅・北条四郎時政と同等の危険分子として平家から警戒されており、源三位の乱参戦のため在京していた相模国の大庭三郎景親が、平家被官の上総介藤原忠清から「北條四郎、比企掃部允等、為前武衛於大将軍、欲顕叛逆之志者」(『吾妻鏡』治承四年八月九日条)と聞かされている。景親はこれについて「北条者已為彼縁者之間、不知其意、掃部允者、早世者也者」と返答しており、掃部允は治承4(1180)年5月までに亡くなっていることがわかる。

掃部允の子と思われる比企藤内朝宗は、『吾妻鏡』の記述方法からも比企尼の猶子・比企藤四郎能員よりも格上であった(能員はあくまでも新立比企家であって庶家である)。しかし、能員は比企尼の由緒で若公頼家の乳母夫となって以降権勢を増し、朝宗を上回る右衛門尉・検非違使に補任されるに及び、別家ながら比企氏の代表的な立場になったのであろう。なお、朝宗と同日に「縫殿允」に補任された明経得業生「中原廣元」はのちの鎌倉家別当(政所別当にも就く)「中原広元」、「内膳典膳」に補任された「中原久経」は、のちの源頼朝側近となる「典膳大夫中原久経」である。

波多野遠義

(筑後権守)

∥

∥――――+―波多野義通――波多野義常

娘 |(権守) (右馬允)

|

| 源義朝

|(左馬頭)

| ∥――――――源朝長

| ∥ (中宮大夫進)

+―妹

∥――――――中原久経

∥ (内膳典膳)

中原某

当時の武蔵国は、国司平知盛卿の目代が監督していたと思われ、国務は目代とともに国衙の所の一つである留守所の惣検校職だった河越太郎重頼が執っていたと考えられる。比企氏は比企郡を治める郡司で惣検校職の指揮下にあったが、比企郡は秩父党惣領家(当時は河越氏)の本拠であり、河越氏と比企氏は密接な関わりがあったのである。比企尼の次女が河越重頼の正室となったのはこうした理由である(長女は在京時に惟宗忠康または広言と婚姻し忠久が生まれている)。

某

(児玉党出身)

∥

+―娘

|

ミセヤ行時―+―娘

∥

掃部允 ∥――――――若狭局 +―一幡

∥ ∥ ∥ |

∥ ∥ ∥―――――+―鞠子

+―比企尼=====比企能員 源頼家 (竹御所)

| ↑ (右衛門督) ∥

+―姉妹 | ∥

∥―――――――比企能員 藤原頼経

∥ (藤四郎) (権大納言)

某

(阿波国人)

※1 のち平家が彼を「比企掃部允」と呼称していることから、比企郡に在住した可能性が高いだろう。

※2 『吾妻鏡』寿永元(1182)年八月十二日条、頼家誕生に伴う諸儀式の記録の中に「河越太郎重頼妻比企尼女、依召參入、候御乳付」とあることから、河越重頼の妻は比企尼の娘であった事は間違いない。『吉見系図』では比企尼の娘は三人記載されているが、『吾妻鏡』で比企尼の娘と明記されているのは、河越重頼の妻のみである。重頼の嫡子・河越重房は比企尼娘所生とすれば、仁安三(1168)年生まれ(『源平盛衰記』)と推測される。当時、河越重頼は平家の被官であるため、重頼と比企尼娘との婚姻は頼朝の指示ではなく、地縁(血縁)に拠った比企尼と河越氏との間での婚姻と考えられよう。

※3 『吉見系図』に見られるような、比企尼が聟三人に指示を出して生活を支えていたという記述については、そもそも盛長は頼朝の家人であって扶持する立場ではなく、妻の「丹後内侍」も比企尼とは無関係である。女婿の河越重頼は国衙の留守所を司る格上の在庁官人であり、伊東祐清の父・祐親入道は平家与党でありかつ祐清自身は嫡子でもない。これらのことから『吉見系図』の記述は後世の創作である可能性が非常に高い(比企氏が祐清に娘を嫁がせたのは、伊東氏が頼朝の初期監視者であったことに由来していると考えられ、比企氏は伊東氏に娘を嫁がせることにより、頼朝に対して何らかの便宜を期待した可能性はある)。

比企尼には三人の娘がいたと伝わっている。島津忠久の母となった「丹後局(御台所女房)」、河越重頼の妻となった「河越尼(頼家乳母)」、平賀義信の妻となった女性(頼家乳母)である。

●丹後尼関連系譜

|

|

「丹後局」は島津家祖となる惟宗忠久の母で、比企尼が頼朝乳母として上洛している間に忠久の父である惟宗忠康に嫁ぎ、忠久を生んだと見られ、忠久は治承3(1179)年2月8日の「春日祭」で「侍九人」の一人として「左兵衛尉久方、忠久」として見られる。

丹後局はおそらく夫・惟宗忠康のもと在京していたと思われるが、養和2(1182)年3月9日、御台所着帯の儀の際に陪膳として出席しており(『吾妻鏡』養和二年三月九日条)、比企掃部允が平家から頼朝与党の首魁と考えられていた(『吾妻鏡』治承四年八月九日条)ことを考えると、頼朝の挙兵を契機に京都を離れたと考えることもできよう。

彼女の義弟(血縁上は従弟)にあたる比企右衛門尉能員は、建仁3(1203)年9月2日に北条時政に討たれ、「嶋津左衛門尉忠久、被収公大隅薩摩日向等国守護職、是又依能員縁坐也」(『吾妻鏡』建仁三年九月二日条)と、当時鎌倉を不在にしていて乱に関係していなかった島津忠久も能員の縁座として大隅・薩摩・日向三か国の守護職を収められており、彼が比企氏と深い血縁にあったことがわかる。ただし、丹後局については、妹・河越尼や源義経側妾・静の例を見ても、女性は縁座対象にはならなかったと見られ、承元4(1210)年6月12日、御台所の使者として上洛していた「御台所御方女房丹後局」が鎌倉に帰参している(『吾妻鏡』承元四年六月十二日条)。

もうひとり、比企尼の娘を妻とする人物が平賀武蔵守義信である。平賀義信の妻はもともと伊東祐親入道の子・伊東九郎祐清の妻であったが、祐清が平家に属して北陸合戦で木曽義仲に討たれた後、平賀義信に嫁いだ。寿永元(1182)年8月12日に誕生した頼家の「乳母」となっているが(『吾妻鏡』建仁二年三月十四日条)、当時の記事にはなく、姉妹の「河越太郎重頼妻」が召されて「御乳付」となっている。また「比企四郎能員御乳母夫」とみえ(『吾妻鏡』寿永元年十月十七日条)、比企能員の妻も頼家の乳母であった。

実は義信妻が比企尼娘であるとの記載は『吾妻鏡』にはないが、文治4(1188)年7月10日の「若公出御」の際の記述に「武蔵守義信 乳母夫、比企四郎能員 乳母兄」とある(『吾妻鏡』文治四年七月十日条)。比企能員も頼家の乳母夫であるが、敢えて「乳母兄」としているところから、この「乳母」とは義信妻を指していると見るべきであろう。

平賀義信妻は、建久3(1192)年4月2日、御台所(政子)の「御著帯」の儀に際し、「武蔵守義信妻御帯持参」しており(『吾妻鏡』建久三年四月二日条)、おそらく御台所女房として丹後局同様に仕えていたのだろう(『吾妻鏡』建仁二年三月十四日条)。その後、彼女に関する記述はなく、建仁2(1202)年3月14日、永福寺で御台所と頼家が臨席のもと「金吾乳母、入道武蔵守源義信朝臣亡妻追福」のための多宝塔供養が行われており、この年までに義信妻は亡くなっていることがわかる。

なお、その腹所生が平賀右衛門権佐朝雅とされている。ただし、朝雅は建仁3(1203)年9月2日の「比企氏の乱」で比企氏追討側に加わって戦後も比企氏に縁座せず、しかも翌10月3日には「武蔵守朝政、為京都警固上洛、西国有所領之輩、為伴党可令在京之旨、被廻御書」と、西国に所領を持つ御家人を指揮下に加えて上洛すべきことが命じられている(『吾妻鏡』建仁三年十月三日条)。義信妻は寿永3(1183)年6月以降に義信に嫁しており、朝雅がそれ以降の誕生となると、「京都警固」を命じられた際には二十歳にも満たない弱冠となる。このときの京都警固は、将軍の代替わりに伴う混乱防止と平家残党の追捕という重要な役目を担っており、経験浅い人物を派遣するとは考えにくい。現に朝雅は伊勢・伊賀に挙兵した平家残党をたちまち討滅し、さらに逐一鎌倉へ報告を怠らないことなど経験豊かな老練さが垣間見えることから、少なくとも寿永3年以前には出生していたと考えてよいだろう。また、比企氏とは頼家生誕以来反目しあっていた北条時政が彼を女婿としている点からみても、朝雅と比企氏とは血縁関係にはなかったと推測される。

比企氏は、比企掃部允ならびに比企尼の功績によって比企能員が召し出され、頼家の乳母夫となったことで一族が立身するも、その頼家が北条氏ならびに尼御台政子と対立。頼家が重病で倒れるとたちまち尼御台ならびに北条氏によって攻め滅ぼされることとなる。

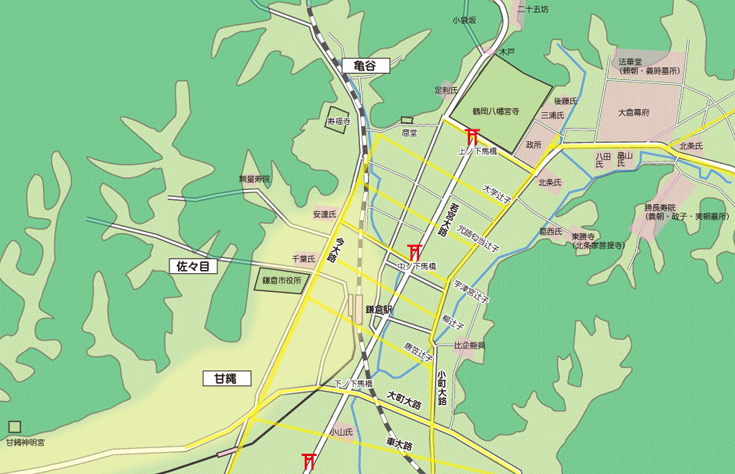

藤九郎盛長より安達屋敷は甘縄の地におかれ、准公邸の性格を持つ屋敷として活用されてきた。甘縄邸は頼朝の御亭作事とほぼ同時期に作事が始まったとみられ、頼朝の大倉御所とほぼ同時に竣工している。そして藤九郎盛長がこの甘縄邸の主となり、以降代々の安達氏本邸として続いていくこととなる。また将軍家准公邸の性格から、この「甘縄」邸では頼朝以降、代々の将軍家が度々公的な行事が催され、その最初の「公的行事」は治承4(1180)年12月20日の新造御所から他所へ移る「御行始」であった(『吾妻鏡』治承四年十二月二十日条)。

| 記事 | 内容 | |

| 治承4 (1180)年 |

12月20日 | 頼朝の「御行始」で「藤九郎盛長甘縄之家」に入った。(頼朝新邸での初埦飯後) |

| 養和2 (1182)年 |

正月3日 | 頼朝の「御行始」で「藤九郎盛長甘縄之家 」に入った。 |

| 文治2 (1186)年 |

正月2日 | 頼朝と御台所が甘縄神明宮を参詣の帰途、「藤九郎盛長家」に入った。 |

| 建久2 (1191)年 |

3月4日 |

幕府が小町大路の大火で被災したため、頼朝は「藤九郎盛長甘縄宅」に入った。 これ以降7月28日まで甘縄邸が臨時の御所となったと思われる。 |

| 7月28日 | 3月の大火で被災した大倉御所が再建され、「藤九郎盛長甘縄家」から移った。 | |

| 建久3 (1192)年 |

11月5日 |

8月9日に生まれた「若公(千幡:実朝)」が「御行始」として「藤九郎盛長甘縄家」に入った。 女房大弐局、阿波局が供した。 |

| 建久5 (1194)年 |

正月8日 | 頼朝が「藤九郎盛長甘縄家」に入った。記載はないが「御行始」か。 |

| 6月26日 | 未明に頼朝が「甘縄宮」に参詣。未明の参詣のため、入御はしていない可能性があろう(入御の記載もない)。 | |

| 閏8月22日 | 頼朝が「甘縄宮」に参詣。帰途、「藤九郎盛長家」に入る。 | |

| 12月1日 | 頼朝が「藤九郎盛長甘縄家」に入る。ここで盛長は「奉行上野国中寺社、一向可管領之由」の仰せを被る。 | |

| 建久6 1195)年 |

正月4日 | 頼朝が「藤九郎盛長甘縄家」に入った。記載はないが「御行始」か。 |

| 12月22日 | 頼朝が「藤九郎盛長甘縄家」に入り、止宿する。 | |

| 建保3 (1215)年 |

4月2日 | 実朝が「甘縄神宮並日吉別宮等」を参詣し、その帰途「安逹右衛門尉景盛家」に入る。 |

| 嘉禎4 (1238)年 |

正月20日 | 頼経将軍の上洛の「御出門」として「秋田城介義景甘縄家」に入った。 |

| 仁治4 (1243)年 |

正月5日 | 頼経将軍が「秋田城介甘縄家」に入った。記載はないが「御行始」か。 |

| 寛仁2 (1244)年 |

6月13日 | 新将軍頼嗣の元服・任官後の「吉書始」が「秋田城介義景甘縄之家」で執り行われた。 |

| 建長3 1251)年 |

正月5日 | 頼経入道と頼嗣将軍が「御行始」として「秋田城介義景甘縄第」に入った |

その甘縄邸があった場所については、「甘縄」という字義からの連想で甘縄神社門前とされ現在に至っているが、『吾妻鏡』の記述から考えると非常に疑問が大きい。ここでは、『吾妻鏡』の記述をもとに甘縄の範囲および安達邸の場所推定を試みる。甘縄の地と安達邸に関する記述をまとめたのが下表である。

| 記事 | 内容 |

| 文治2(1186)年正月2日 |

頼朝夫妻が「甘縄神明宮」参詣ののち「以御還向便路」なので「藤九郎盛長家」に入っている。 ⇒御所への帰途の便路にあり、立ち寄ったという。 |

| 建久5(1194)年閏8月22日 | 頼朝は、「甘縄宮」参詣ののち「以還向之時」に「藤九郎盛長家」に入った。 ⇒上記と同じく、御所への帰途にあるため立ち寄ったものと思われる。 |

| 建暦3(1213)年2月15日 | 成胤の甘縄屋敷に来た和田党類・阿静房安念を捕らえた。 ⇒千葉屋敷は後述から安達屋敷の南に位置していたことがわかる。 千葉屋敷は現在「千葉地」と呼ばれる場所(鎌倉市役所前)にあった |

| 建暦3(1213)年5月3日 |

和田義盛方の土屋義清が 「自甘縄入亀谷、経窟堂前路次、欲参旅御所之處、於若宮赤橋之砌、流矢之所犯、義清亡命」とある。 ⇒甘縄と亀谷は隣接しており、亀谷から入る窟堂前への道へ繋がっていた。 |

| 建保3(1215)年4月2日 |

将軍実朝は「甘縄神宮並日吉別宮」に参詣の「御還路之次」に「安逹右衛門尉景盛家」 に入っている。 ⇒安達邸は参詣の帰途、御所への帰路にあった。 |

| 寛喜3(1231)年10月19日 |

将軍藤原頼経の御願寺(五大尊堂)の建立地が、二階堂から「甘縄城太郎南、千葉介之北、被點定西山之傍」へ移された。 ⇒安達邸の南に千葉介邸(千葉地)があり、その間に御願寺を建立できるスペースがあった。西山とは現在の扇ガ谷一丁目の山と思われる。 |

| 寛喜3(1231)年10月20日 | 「御堂地之方角」は「自御所坤方」 ⇒甘縄の御堂地の方角は御所南西にあたる |

| 嘉禎4(1238)年正月20日 | 将軍頼経の上洛の門出で、まず「秋田城介義景甘縄家」に入った。 |

| 仁治2(1241)年3月17日 | 「巽風(南東風)」によって、「前浜辺人居」から火災が発生し、「限甘縄山麓」って、数百宇が被災した。ここには「千葉介旧宅、秋田城介、伯耆前司等家在其中〈云々〉」ともされている。 |

| 寛元2(1244)年6月13日 |

将軍頼嗣の元服任官ののち、吉書初が「秋田城介義景甘縄之家」で催され、「前大納言家(頼経)」は供奉列の見物のために、「小町口之西」に車を立てた。 ⇒頼経は小町大路小町口の西側に牛車を停めて行列を見ている。小町大路を南下した頼嗣供奉の行列は、頼経が見守る小町口を西に折れて若宮大路を横切り、「甘縄」の安達邸に入ったものと思われる。 |

| 宝治元(1247)年6月5日 |

宝治合戦の際、「城九郎泰盛、大曽禰左衛門尉長泰、武藤左衛門尉景頼、橘薩摩十郎公義以下」の安達一党は、「甘縄之館」を馳せ出て、「同門前小路東行」して「到若宮大路中下馬橋」り、「行渡鶴岡宮寺赤橋」というルートを辿っている。 ⇒安達邸の門前には小路が東へ走っていて、若宮大路中下馬橋に至ったという。中下馬橋は二の鳥居西を流れる扇川に架かっていた下馬橋であり、将軍頼嗣の吉書初の儀で前将軍頼経が見物した「小町口」の西に当たる。 |

| 建長3(1251)年2月10日 | 地相法橋の家から出た火災で「甘縄辺焼亡」し、出火した戌刻 (21時頃)から消し止めた子刻(0時頃)の間に、東は「若宮大路」、南は「由比浜」、北は「中下馬橋」、西は「佐々目谷」まで延焼した。 |

| 正嘉2(1258)年正月17日 |

秋田城介泰盛の甘縄宅から失火し、「南風」が強く吹いて「越薬師堂後山、到寿福寺惣門、仏殿、庫裏、方丈已下、郭内不残一宇」という有様で、さらに、「新清水寺、窟堂、并其辺民屋、若宮宝藏、同別當坊等焼失」したという。 ⇒⇒安達邸の北側には薬師堂(無量寿院の堂塔か?)があって、さらに後山が控え、その山を越えたところに寿福寺があったことがわかる。その近くには新清水寺、窟堂があった。 |

| 寛喜元(1229)年12月25日 | 「今夜窟堂下辺焼亡」した。「風烈」しく、「若宮大路甘縄等之人屋」が延焼している。このことから、若宮大路と甘縄は隣接地であり、「窟堂」の南部に位置したと推測される。 |

この『吾妻鏡』の記述から、

【一】甘縄の範囲

(北限)亀谷の寿福寺の南にある舌状台地

(東限)扇川

(南限)前浜

(西限)北部は西山(扇ガ谷一丁目)~南部は長谷観音前あたり。

【ニ】安達邸の場所

【一】の甘縄範囲内かつ、

(1)南側に空閑地(五大堂建立予定地)がある

(2)それを挟んで千葉介邸(千葉地)がある

(3)北の山を挟んで寿福寺がある

(4)門前に東へ向かう小路があり、先に中下馬橋(若宮大路)がある

(5)小町口から西へ向かった先にある

という条件がそろう場所となる。

『吾妻鏡』の記述とまったく符合している場所は、現在の扇ガ谷一丁目十九周辺となろう。甘縄邸は今大路に東門が開かれており、『蒙古襲来絵詞』にみられる侍所が東門から入ってすぐの所に設えられていた(『蒙古襲来絵詞』)。東侍の奥の建物が東対で、安達家の当主はここで接客を行っていた。一御家人亭としては異例の構えであり「源家別邸」の性格が強かったと考えられる。『蒙古襲来絵詞』には描かれていないが、東対の西側には寝殿と南庭が置かれていたと思われる。その南は道路を挟んで空閑地になっていたようだ。

寝殿造りの邸と武家様式の邸が南北に隣接して発掘された今小路西遺跡からは、文永2(1265)年5月に定め置かれた何かの番注文が出土した(五味文彦『中世考古学の視線』高志書院)。同書では同年6月3日に安達邸の菩提寺である「無量寿院」で執り行われた「故秋田城介義景、十三年之仏事」(『吾妻鏡』文永二年六月三日条)の法要における番文としている(五味文彦『中世考古学の視線』高志書院)。

この番文の「一番」に定められているの「あきまの二郎さゑもん殿(飽間二郎左衛門殿)」については、藤九郎盛長が上野国奉行となった際に召し出されたと思われる上野国碓氷郡飽間郷(安中市秋間)の飽間齋藤氏、おなじく「うしをだの三郎殿(潮田三郎殿)」は、「秋田城介所領、同國鶴見郷」(『吾妻鏡』仁治二年十月二十二日条)、「秋田城介義景、武藏國鶴見別庄」(『吾妻鏡』仁治二年十一月四日条)と、安達氏の別業のあった鶴見郷に近接する橘樹郡潮田村(横浜市鶴見区潮田町)の潮田大井氏、「さ々きのさゑもん三郎殿」も鶴見郷に隣接する橘樹郡河崎郷(川崎市川崎区)に所領を有した佐々木氏と推測でき、いずれも安達氏とゆかりの深い人物であることから、番文の時期と併せて考えると、やはり「故秋田城介義景、十三年之仏事」(『吾妻鏡』文永二年六月三日条)に関係するものとして間違いないだろう。ただ、安達氏の「甘縄邸」は眼前の小路を東に直進すると中ノ下馬橋に至ることから、この屋敷跡は甘縄邸ではない。なお、この屋敷は北条一門の屋敷とする説がある(『鎌倉』)。

頼朝は甘縄宮の参詣の際は、小町大路を南下して大町四ツ角から大町大路へ曲がり、長谷方面へ抜けたと推測される(将軍頼嗣が安達邸へ向かった際も小町大路を用いていることや、御所から最も近い大路であったことから、この道が将軍家移渉の際の往道となっていたと思われる)。そして帰途は今大路を北上して安達邸に入り、その後、門前の小路(宇津宮辻子)を東へ抜けて小町口を北上、または今大路から窟堂前の小路を東へ抜けて御所へ向かったと思われる。

●甘縄の位置と安達邸推測図(道割は大三輪龍彦「中世都市鎌倉の地割制試論」『仏教芸術164増大号』1986所収を参考に作成)

【七】頼朝の乳母(参考:野口実氏『中世東国武士団の研究』高科書店1994)

頼朝には乳母が少なくとも五人記録されているが、先述の比企尼以外の乳母を紹介する。

【1】摩摩

頼朝誕生時に召された「御乳付之青女」がいた(『吾妻鏡』治承五年閏二月七日)。頼朝から「摩摩」という愛称で呼ばれていた。彼女はのちに相模国早河庄に住しているが、早河庄は頼朝誕生の三年前、父・義朝が大庭御厨に乱入した際に郎従として名が見える「中村庄司宗平」が領掌する地であることから、中村党由緒の女性と考えられる。治承5(1181)年閏2月時点で「今日者尼」とあり、夫は亡くなっている事がうかがわれる。

彼女が頼朝の乳母として召されたのは、彼女の母(義母か)とみられる「摩々局」が義朝の「御乳母」だった縁と思われる(『吾妻鏡』文治三年六月十三日条、建久三年二月五日条)。「故左典厩御乳母」は康和3(1101)年生まれで、保安4(1128)年の義朝誕生時には二十八歳。保元4(1159)年の「平治の乱」で敗れた義朝が追討されると彼女も京都で捕縛され、その後赦されて相模国早河庄に下向している。

【2】瀧口俊通妻

八幡太郎義家以来の河内源氏郎従の家柄である首藤瀧口刑部丞俊通の妻(『吾妻鏡』治承四年十一月二十六日条)。俊通の父・資通は頼朝の祖父・六条判官為義の乳母夫、夫の瀧口俊通は頼朝の父・左馬頭義朝の郎従で平治の乱で戦死するという累代の家人であるが、三男・山内瀧口三郎経俊は頼朝挙兵時に平家に属して頼朝と敵対し、頼朝の鎧に矢を突き立てた。頼朝が勢力を拡大して捕えられ、処刑されるところを頼朝乳母たる経俊母が助命嘆願し、助けられている。

なお、頼朝乳付の乳母「摩摩」と同一人物ともいわれるが(野口実『源氏と坂東武士』吉川弘文館2007)、三男経俊の生年は保延3(1137)とされ(『山内首藤氏系図』)、頼朝誕生時にすでに経俊誕生から十年を経ており、「青女」という括りには当てはまらないと考えられることから、経俊母と「摩摩」は別人だろう。

【3】寒河尼

武者所(鳥羽院武者所か)として出仕していた「八田武者宗綱」の「息女」も「武衛御乳母」として召されている。ただし、寒河尼は久安3(1147)年の頼朝誕生時にはまだ十歳の童女であり、乳母として出仕する時期は後年のこととなろう。

寒河尼の父・八田宗綱は常陸国新治郡八田郷(筑西市八田)を本拠とするが、母が下野国益子の豪族・益子権守紀正隆の娘であったため、その影響力を通じて下野国に進出していったとみられる人物である。応保2(1162)年8月20日に七十七歳で没したとされる(河野守弘『下野国誌 巻之九』下野国誌刊行会 1916)。

同書によれば八田宗綱は「源義朝任下野守依壮年ニ宗綱補佐ス後義朝任ス左馬頭、依之宗綱任下野権守云々」とあり、仁平3(1153)年3月2日の除目による義朝の下野守任官(知行国主たる鳥羽院の意向が反映されたものか)に際し、下野国に勢力を伸ばしていた宗綱がこれを補佐することになったという(河野守弘『下野国誌 巻之九』下野国誌刊行会 1916)。義朝が下野守となり、宗綱との関係を強め頃、寒河尼が頼朝の乳母として召されたか。当時、寒河尼は十六歳であるが、これ以前にすでに太田庄(武蔵国埼玉郡)を本拠とする太田氏庶子・太田四郎政光と婚姻して一人以上の子がいたと思われる(寒河尼が政光の「後妻」である事実は史書に見えない)。政光が武蔵国に帰国すると、乳母を辞してこれに同道して下向したのだろう。その後、政光は岳父の本拠地であった八田に程近く、父祖ゆかりの下野国へ移り、下野守義朝の縁で下野大掾の官途を得ることになったのではなかろうか。

【4】三善康信伯母

在京官吏の三善康信の伯母(母の姉)にあたる女性も頼朝の乳母である(『吾妻鏡』治承四年六月十九日条)。頼朝誕生時には康信は八歳であった。

応保2(1162)年2月19日、二条天皇の中宮に冊立された藤原育子(藤原忠通娘)の中宮少属となって以降、中宮・皇后宮の官吏の道を進んでいたが、康信の母が頼朝乳母の妹だった関係で、康信は毎月三度に渡って伊豆に使者を発して京都の情勢を伝え続けた。この康信の伯母が誰なのかは判然としない。