| 継体天皇(???-527?) | |

| 欽明天皇(???-571) | |

| 敏達天皇(???-584?) | |

| 押坂彦人大兄(???-???) | |

| 舒明天皇(593-641) | |

| 天智天皇(626-672) | 越道君伊羅都売(???-???) |

| 志貴親王(???-716) | 紀橡姫(???-709) |

| 光仁天皇(709-782) | 高野新笠(???-789) |

| 桓武天皇 (737-806) |

葛原親王 (786-853) |

高見王 (???-???) |

平 高望 (???-???) |

平 良文 (???-???) |

平 経明 (???-???) |

平 忠常 (975-1031) |

平 常将 (????-????) |

| 平 常長 (????-????) |

平 常兼 (????-????) |

千葉常重 (????-????) |

千葉常胤 (1118-1201) |

千葉胤正 (1141-1203) |

千葉成胤 (1155-1218) |

千葉胤綱 (1208-1228) |

千葉時胤 (1218-1241) |

| 千葉頼胤 (1239-1275) |

千葉宗胤 (1265-1294) |

千葉胤宗 (1268-1312) |

千葉貞胤 (1291-1351) |

千葉一胤 (????-1336) |

千葉氏胤 (1337-1365) |

千葉満胤 (1360-1426) |

千葉兼胤 (1392-1430) |

| 千葉胤直 (1419-1455) |

千葉胤将 (1433-1455) |

千葉胤宣 (1443-1455) |

馬加康胤 (1398-1456) |

馬加胤持 (1437-1456) |

岩橋輔胤 (1416-1492) |

千葉孝胤 (1443-1505) |

千葉勝胤 (1471-1532) |

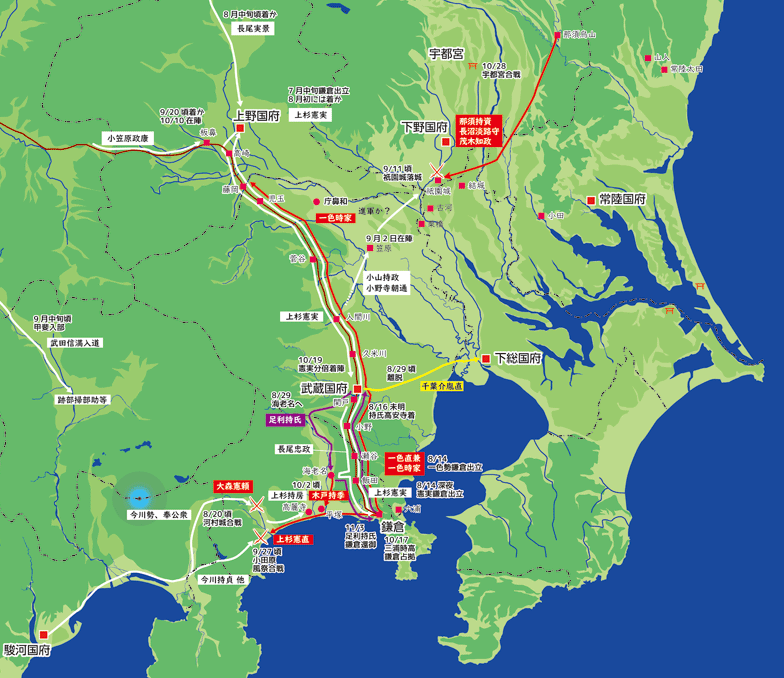

| 千葉昌胤 (1495-1546) |

千葉利胤 (1515-1547) |

千葉親胤 (1541-1557) |

千葉胤富 (1527-1579) |

千葉良胤 (1557-1608) |

千葉邦胤 (1557-1583) |

千葉直重 (????-1627) |

千葉重胤 (1576-1633) |

| 江戸時代の千葉宗家 | |||||||

| 1.都鄙対立と篠川殿満直の関東介入 | 2.篠川満直の「三ヶ条にもとづく罰状」の提案 | 3.管領斯波義淳の抵抗 | 4.諸大名、将軍と東使の対面を求める | 5.将軍義教、御対面を受け入れ、都鄙和睦が成立する |

| 6.義教の駿河下向計画 | 7.義教の駿河下向 | 8.今川家の内紛 | 9.山門騒動 | 10.関東騒擾の風聞(1) |

| 11.山門討伐 | 12.延暦寺中堂炎上と 関東騒擾の風聞(2) |

13.三宝院満済の死 | 14.関東騒擾の風聞(3) ~信濃国への関東介入~ |

15.関東騒擾の風聞(4) ~鎌倉内紛~ |

| 16.都鄙決裂 ~永享の乱~ |

17.足利持氏の降伏と死 | 18.大御堂殿成潤の挙兵 | 19.大御堂殿成潤、 結城氏朝を恃む |

20.安王丸の挙兵 |

| 21.結城氏朝離反が発覚 | 22.小山攻めの失敗と 結城籠城 |

23.結城合戦(一) | 24.結城合戦(二) | 25.結城合戦(三) 結城城落城 |

| 26.安王丸、春王丸の処刑 | 27.将軍義教、殺害される(赤松乱) | 28.将軍義勝の継家と 赤松追討軍 |

29.赤松追討の綸旨と 播磨攻め |

30.足利「万寿王丸」は創作か |

| 31.上野国と常陸国の騒擾 | 32.足利義勝の七代将軍就任と急死 | 33.南朝皇胤の蜂起と鎮圧 | 34.京都武家の騒乱の萌芽 |

35.上杉憲実入道への関東管領留任綸旨 |

| 36.足利成氏の出京 | 37.足利成氏の鎌倉還御 | 38.江ノ島合戦 | 39.成氏と関東管領上杉憲忠の確執 | 40.享徳の乱勃発 |

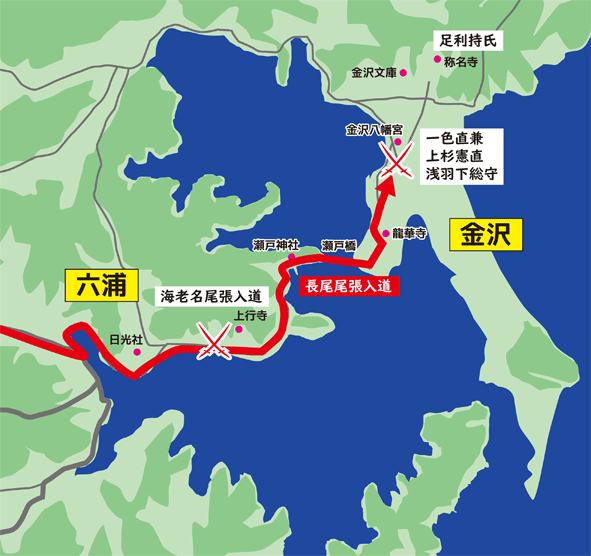

| 41.成氏追討使の派遣 | 42.千葉内乱 | 43.胤直入道の死 ~多古嶋合戦~ |

(1413-1455)

(1413-1455)

| 生没年 | 応永20(1413)年~亨徳4(1455)年8月15日 |

| 父 | 千葉介兼胤 |

| 母 | 上杉氏憲入道禅秀女(『鎌倉大草紙』) |

| 妻 | 不明 |

| 官位 | 不明 |

| 官職 | 不明 |

| 役職 | 下総国守護職 上総国守護職(守護的代官) 鎌倉侍所司か |

| 所在 | 下総国千葉庄 鎌倉 |

| 法号 | 相應寺殿真西一閑臨慎阿弥陀仏 常瑞(入道号) |

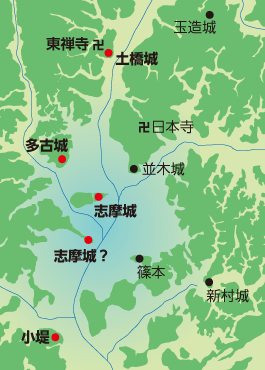

| 墓所 | 土橋東禅寺(伝五輪塔) 千葉大日寺 千葉相應寺 |

千葉氏十五代。千葉介兼胤の嫡子。母は上杉氏憲入道禅秀女(『鎌倉大草紙』)。生年は『本土寺過去帳』によれば「第十二胤直四十三 享徳四年乙亥八月十五日」(『本土寺過去帳』「千葉介代々御先祖次第」)とあることから、逆算すると応永20(1413)年の生まれとなる。号は常瑞・日瑞。

|

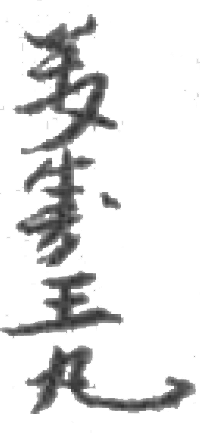

| 胤直花押 |

永享2(1430)年6月に父が亡くなったため、十八歳で家督を継ぐ。胤直が守護職補任を受けた記録はないが、先例から下総守護補任の吹挙はなされたと思われる。永享4(1432)年の持氏による相模大山寺造営に際しての献馬では20歳にも拘わらず無官の「平胤直」と見える(『大山寺造営奉加帳』)。ただし、奉加帳の中では大山寺のある相模国の守護「散位持家」(御一家)よりも上位にあることから、外様の大名衆は鎌倉殿の被官よりも高い家格にあったと考えられる。

胤直の諱を見ると、満胤、兼胤二代のように鎌倉殿から片諱を拝領した形跡はない。胤直が十六歳の応永35(1428)年は将軍義持の薨去があり、もしこの年以降に胤直の元服があったとすれば、持氏が「持」字を下すことを憚った可能性もあろう。なお、胤直以降の千葉惣領家も鎌倉殿(古河公方家)からの片諱拝領はないが、それについては『千学集抜粋』の中に、文明3(1471)年ごろ、千葉介孝胤が古河公方足利成氏が、千葉から古河へ俄かに帰還する際、「六崎」(佐倉市六崎)に出迎えた孝胤が、篠塚(佐倉市小篠塚)の成氏陣所から遣わされた「本間殿」から「御子一人御字を於請」うべきことを述べるが、孝胤は「某代々妙見菩薩の宮前において元服いたすことなれば」と、成氏からの片諱拝領を婉曲に拒否したという。すると、本間はさらに、長男は無理ならば「第二の御子を」と言うと、孝胤は「某の家は二男ハ嫡子に一字を申請」うとして、こちらも断ったという(『千学集抜粋』)。あくまでも『千学集抜粋』の記録ではあるが、千葉家は長男は元服を妙見社にて行い、次男は嫡子からの一字(新字か「胤」字かは不明)拝領による決まりがあったとする。ただし、兼胤までの歴代当主の諱を見る限り、彼らはいずれも当時の権力者(得宗、足利将軍、鎌倉殿)からの一字拝領があることから、『千学集抜粋』に見るような妙見社前での儀式が執り行われるようになったのは、胤直以降となろう。

関東と奥州との関わりは、明徳2(1391)年7月頃に「陸奥出羽両国事、可致沙汰之由、所被仰下也」(明徳三年正月十一日「足利氏満御教書」『結城小峰文書』)とあるように奥羽二国が関東に移管されたことにはじまる。これにより、明徳3(1392)年から応永2(1395)年までの間に、鎌倉は篠川に奥州探題家の斯波刑部大輔満持を遣わしたが、伊達、葦名、田村庄司ら中奥州の国人層が関東支配に反発。応永2(1395)年9月に田村庄司が叛乱し、篠川城を攻められるも斯波満持の手により鎮定された。

この直後、応永2(1395)年11月までの間に、鎌倉殿氏満の子(二男か)足利四郎満貞が篠川に派遣されている。当時満貞は十代半ばであり、鎌倉の直接的な関わりのもとで奥州探題・斯波刑部大輔満持が彼を補佐したのだろう。その経済基盤もまた、南奥州の白河結城氏、石川氏らから提供された御料所に頼る脆弱なものであった。軍事的な対応についても斯波満持や持詮ら奥州探題家、上杉右衛門佐氏憲ら鎌倉からの直接派遣部隊によって解決が図られている。

ところが、応永16(1409)年7月22日に鎌倉殿満兼が三十二歳で急死。満兼嫡男の幸王丸(持氏)が十三歳で継承するが、翌応永17(1410)年8月15日、持氏は「依虚事子細、八ヽ十五ヽ若公管領宿所山内へ出御」(『生田本鎌倉大日記』)という。原因は「満隆御陰謀雑説故歟」(『鎌倉大日記』)とあるように、持氏叔父の満隆による陰謀であり、騒動は管領憲定入道の骨折りで満隆が持氏に陳謝して収まり、持氏は「同九ヽ三ヽ御所へ還御座」(『鎌倉大日記』)した。

しかし満隆の陰謀を収めた安房入道長基も病のために管領職を辞し、応永19(1412)年「十二ゝ十八ゝ、長基頓滅」(『鎌倉大日記』)した。すると、鳴りを潜めていた満隆が管領氏憲入道禅秀と組み、若い持氏を差し置いて、ふたたび鎌倉の政務に口を出し始める。氏憲入道禅秀は奥州への介入も行ったとみられ、応永20(1413)年から22(1415)年ごろまでに、満隆は弟・満直を新たな奥州篠川殿として派遣したと思われる。満隆は自身が幼いころに奥州篠川へ下っていた兄の満貞との関係は希薄であったと思われ、満隆は自分とともに鎌倉で育った弟・満直を奥州に遣わして影響力を強めようとしたと考えられる。

足利氏満―+―足利満兼―――――+―足利持氏――+―尼昌泰

(左兵衛督)|(左兵衛督) |(左兵衛督) |(太平寺住持)

| | |

| +―足利持仲 +―足利義久

| (乙御前) |(賢王丸)

| |

|【篠川殿→稲村殿→二橋御所】 +―成潤

+―足利満貞=======足利安王丸 |(勝長寿院門主)

|(四郎) |

| +―足利春王丸

|【新御堂小路殿】 |

+―足利満隆=======足利持仲 |

|(新御堂小路殿) (乙御前) +―足利安王丸

| |

|【篠川殿】 |

+―足利満直 +―足利成氏

(左兵衛佐) |(永寿王丸)

|

+―定尊

|(若宮別当)

|

+―周昉

|(長春院主)

|

+―尊僌

(若宮別当:古河自称カ)

こうして、篠川殿満貞は二十年あまり治めた篠川の地から、南の稲村(須賀川市稲御所館)へ移され、篠川には新たに足利満直が着任したのだろう。満貞が鎌倉へ戻されなかったのは、満貞が満隆の兄であり、且つその名声を危険視した可能性があろう。満隆はこれまで歴代鎌倉殿が祈願寺としていた安房国長狭郡龍興寺に、応永22(1415)年12月19日に祈願(応永廿二年十二月十九日「足利満隆書下」『保坂潤治氏所蔵文書』室1505)しており、みずから鎌倉殿に成り代わる野心があったと推測される。この満隆と管領氏憲入道を後ろ盾とした新たな篠川殿満直が鎌倉と連携していく体制を確立させようとしたのだろう。

ところが、その赴任からわずか1、2年後の応永23(1416)年10月、鎌倉で満隆と管領禅秀入道が御所の鎌倉殿持氏を襲撃するも持氏は鎌倉を脱出して駿河へ逃れた。そして、満隆・禅秀入道は鎌倉殿への反逆を将軍義持から咎められ、義持の協力を得た持氏に討たれた(上杉禅秀の乱)。突然後ろ盾を失った満直は驚愕しただろう。しかし、満直が鎌倉を頼ることは不可能であり、持氏と「京都御扶持之輩」との軍事的な対立を利用して京都と繋がりを持つ選択をして、鎌倉殿の座を狙ったと思われる。

その後も京都と鎌倉の間では、持氏と「京都御扶持之輩」との抗争が続き、大規模な「京都御扶持」の人々の「関東への叛乱」である常陸国小栗城が応永30(1424)年8月2日に陥落すると、その報告を受けた義持は、9月中旬までに「関東、此間或毎時任雅意、自是加扶持者共悉及沙汰候」ことを理由に「佐々河方急打越鎌倉、可致行沙汰候」した(応永卅年九月廿四日「足利義持御教書案写」『足利将軍御内書并奉書留』室2078)。これが義持が篠川満直を事実上新たな鎌倉殿として認めた初見となる。

しかしその後、関東持氏方が一定の成果を果たしたためか謝罪したことで都鄙和睦となり、満直の鎌倉殿補任は立ち消えとなった。応永31(1424)年10月頃には稲村の満貞(前篠川殿)が鎌倉へ帰参しており、和睦のひとつの条件であった可能性もあろう。ところが、義持は応永35(1428)年正月18日に臀部の壊死性筋膜炎とみられる症状で薨去。室町殿の跡を継いだ実弟義宣(のちの将軍義教)も義持の重職の衆議政策を継承し、彼等の都鄙融和の政策を続け、正長元(1428)年頃には持氏が佐竹祐義ら「京都御扶持之輩」と再び戦いに及んでも京都から関東への強い対応は取られなかった。当時上方でも称光天皇の崩御(7月20日)や伊勢国司北畠満雅らの挙兵もあり、関東に目を向ける隙はなかったのだろう。

ただ、関東の事も捨て置くことはできず、義宣は篠川満直に下野那須氏、常陸佐竹氏の御扶持を指示する御教書発給を計画した。関東進止国の両国へ篠川満直を介入させ、関東の牽制を図ろうと考えたと思われる。義宣は事実上、関東での京方旗頭となっていた篠川満直を重視せざるを得なかったのであろう。しかし、この策は三宝院満済をはじめとする融和派の反対に合い、実行に移すことができなかった。とくに満済は篠川満直の尊大にして傲慢な態度を嫌って手厳しく批判しており、とりわけ満済が強く反対した理由は、満直が信用の置けない人物と評したためであろう。

当時、篠川満直は南奥州の二大勢力である白河結城氏朝※と石川駿河守義光の対立について、白河結城氏に肩入れしていた。白河結城氏朝は彼が上杉禅秀入道の縁戚に当たる那須氏から入嗣した関係によるものとみられ、白川結城氏朝は故禅秀女婿の那須越後守資之と連携を深めている。

※氏朝の父は「兵部少輔資朝」といい、通説では「資」字から那須氏出身とみられている。ところが、彼は那須氏の系譜にも見えず、その活動もまったく見えない人物である。資朝は「朝」字が見えるように小山氏や結城氏の出身とも想定可能である。また文書の中には、資朝が白河満朝に実子・氏朝を譲り「御親子」にした理由として「殊に今一族中、相背き申候之間、如此令申候」とあるように、資朝は一族の惣領的立場だが一族がみな背いていることを示している。応永10年当時、那須地方においては内紛は確認されず、比較的安定した時代であり、一族が資朝に背いた傍証も見えない。つまり、資朝が那須氏である確実な証拠はない。

●応永10(1403)年3月27日『兵部少輔資朝契状』(『史料編纂所所蔵白川文書』)

この白河結城氏と篠川満直の蠢動に、正長元(1428)年10月頃、関東進止国ではない越後国に対して軍勢催促をしてしまう。越後守護代長尾氏からの報告でこの事実を知った義宣は持氏に不審を抱き、京都の対関東の融和策を一転させてしまう。

永享元(1429)年8月頃、「自関東使者僧上洛」しており、持氏は京都に何らかの主張をしている(『満済准后日記』正長二年八月廿六日条)。

当時、持氏が京都に対して敵意を示した文書は一切存在せず、持氏が退治を試みた相手は、あくまでも管国関東・奥州の秩序を乱し続ける元凶・篠川殿と、白河氏朝、那須資之、佐竹祐義ら「京都御扶持(京都の支援を受けている)」を標榜して関東祗候の義務を果たさない人々であり、彼らは京都との関わりを強調し、京都を巻き込んでいたに過ぎない。篠川満直も、兄の満隆、前管領禅秀亡き後、彼等を追討した鎌倉を頼ることができずに京都を利用したに過ぎず、その権勢を利用して鎌倉殿の座を狙っていた人物であり、これらの企みを看破していたのが満済であった。

一方、持氏の主張は一貫しており、3月5日に帰洛した使僧大安和尚の報告に「大安和尚、於御前無殊申旨、関東之儀、毎事無為」(『満済准后日記』正長二年三月五日条)とあるように、京都への敵意はなかった。義教が硬化した越後国守護代長尾邦景入道や国人へ持氏が御教書を発給していた事実も、敵対する白河結城氏への出兵協力を意図したものと思われ、京都への敵意ではない。ただし、管領山内上杉家の同族が守護職とはいえ管国外の越後へ介入したことは持氏の不用意であった。

関東使者僧は10月下旬と思われるが、管領義淳を通じて将軍義教との対面を要請したものの将軍はこれを承引しなかった。そこで管領義淳は満済に「関東使節西堂御対面事、此間種々雖申、無御承引上者無力可下遣、就其條々申子細候哉、此門跡ヘ旁令同道、委細直令尋聞食、御披露可畏入(関東使節西堂との御対面につき、様々に申し入れたものの御承引ないので、もはや関東へ下向させようと思います。ただ、使者僧が申したい條々があるやもしれませんので、門跡が同道の上で直に委細をお尋ねいただき、その條々を室町殿にお伝え願いたい)」(『満済准后日記』永享元年十月廿五日条)ことを伝えたが、満済も「如此及両度雖申候、予対面事旁無益(このようなことを二度聞いているが、私が対面することはまったく意味がない)」と伝え、これを断っている。しかし、満済も独断で決定することには慎重であり、10月25日に室町殿へ参じて、使者僧と管領義淳とのやり取りの仔細を報告し、「令故障了、可為何様哉(管領の依頼は断りましたが、どうすればよいでしょう)」と裁決を仰いでいる。これに義教は「不可有殊申事歟、爾者対面無益(とくに話すこともない。そうであれば対面も意味がなかろう)」と答え、対面はなされなかった(『満済准后日記』永享元年十月廿五日条)。

そして、管領義淳は将軍義教から「可罷下由被仰下(関東へ戻るよう仰せ下された)」ことを関東使西堂へ伝えるよう指示された(『満済准后日記』永享元年十一月廿一日条)。管領義淳がこの旨を西堂へ伝えたところ、「一途無御左右者難罷下、所詮此様可令注進間、平ニ在京事御免可畏入(結論がいただけないので帰国できないことを関東に注進させますので、どうか在京をお許しいただきたい)」と訴えられ、困った管領義淳は満済に「可為何様哉」と相談している(『満済准后日記』永享元年十一月廿一日条)。また、西堂は関東管領安房守憲実宛ての管領書状も要請しており、これもまた「可遣候哉」と諮問している。

なお、11月21日から27日まで将軍義教は石清水社頭に参篭し、管領義淳は、畠山満家入道、細川右京大夫持之とともに供奉しており、その直前に飯尾美作守に満済に諮問するよう指示したのだろう。

| 内容 | 満済の返答 | |

| (一) | 関東使節僧西堂、可罷下由被仰下間、其旨仰含處、一途無左右者難罷下、所詮此様可令注進間、平ニ在京事御免可畏入 | 此使節強在京事ハ無力次第歟、此由お可被達上聞歟 |

| (二) | 管領書状お関東阿房守方へ此使節所望申事候 | 御状事、可被遣関東房州條、若猶可有思案事歟 |

そして、満済はこの管領からの相談に、「此使節強在京事ハ無力次第歟、此由お可被達上聞歟(使節が強いて在京することはやむを得ないでしょう。この件を室町殿にお伝えするべきでしょう)」とし、管領御書の発給の要望については、「御状事、可被遣関東房州條、若猶可有思案事歟(管領御状を関東管領憲実へ遣わされる件については、もうすこし思案すべきでしょう)」と返答を保留している。その結末は不明であるが、おそらく、管領から使僧西堂の将軍対面不可の件について、関東管領憲実に管領義淳から書状が送られ、京都の不穏な情勢が関東に伝わったのだろう。ここで持氏は上洛の使者を、通常の外交使である五山僧ではなく、関東行政職のトップである政所執事・二階堂信濃守盛秀とすることを決定するのであった。

翌永享2(1430)年正月20日頃、管領義淳のもとに「自関東、使者二階堂信濃守、来月可京着旨(管領義淳宛てに、関東からの使者二階堂信濃守が来月京都に到着する予定との連絡)」が伝えられ、正月20日、管領から満済に「自管領内々可達上聞由申送(管領から内々上聞に達するよう言われました)」られたが、満済は「雖爾粗忽披露斟酌之由、令返答(失礼ながら報告は辞退すると返答)」し、義教へ「内々達上聞也(これらを内々室町殿にお伝えした)」した(『満済准后日記』永享二年正月廿五日条)。ただし、結局はこの二階堂信濃守の上洛は認められ、日限も決定されたようで、2月13日、関東管領憲実は二階堂盛秀に書状を遣わしている(年不詳二月十三日「上杉憲実書状写」『静嘉堂本集古文書』)。

●年不詳2月13日『上杉憲実書状写』(「静嘉堂本集古文書」シ)

おそらく「仍京都領事、自已前如被仰出、不可有相違之由 上意候(関東における京都御料を返上する件は、以前から仰せられている通り間違いないという持氏の御意思)」という件での議題を提示したと思われる。

一方、その2月20日頃には「篠河申状」が京都に届けられ、24日以前に将軍義教が諸大名に内々に「篠河申状」への対応の相談を行った(『満済准后日記』永享二年四月廿四日条)。篠川満直申状の内容は「両三ヶ国御勢事、近日可令発向関東歟之由事」というもので、前年7月の「自奥篠川殿、注進状」と同様、京方三ヶ国(越後、信濃、駿河国)を以て鎌倉を攻めたい(正長2年は満済らにより拒否された)というものだった。管領斯波義淳は松田対馬守、飯尾加賀守の両奉行を通じ「畠山、右京大夫、山名、赤松、畠山大夫、細河讃岐入道、一色修理大夫七人方」へ篠川状の内容について意見聴取を行ったところ、悉く「只今御勢仕事、不可然、京鎌倉無為之條、殊簡要存」(『満済准后日記』永享二年四月廿四日条)との否定意見であった。満済は2月28日に上京すると御所に参じ「去廿四日両奉行来申入、就篠河被申入事、大名意見廿五日披露」を伝え、「所詮諸大名意見、粗忽ニ御勢仕事不可然由、一同申入」れている。これを受けた義教も「先只今御下知被閣之」として、前年に引き続き、篠川満直による鎌倉攻めの要望を却下した。

一方で、二階堂信濃守盛秀の上洛についても、延引されたようである。

また、京都では永享元(1429)年12月21日、南朝皇胤小倉宮を擁立して兵を挙げていた伊勢国司北畠少将満雅は安濃郡で討死を遂げ、首級は「其首、宮こへのぼりて四塚に懸らる」(『椿葉記』)とみえ、京南端の四塚(南区四ツ塚町)に晒されたことがわかる。この結果、満雅の弟・北畠顕雅は降参について「歎申入」し(『満済准后日記』永享二年四月二日条)、小倉宮もまた帰京を求めていたため、永享2(1430)年4月2日、将軍義教は管領以下に條々の談合を指示した。伊勢関連については「小倉宮、参洛可為近日由、頻自彼方懇望」の案件については「面々相談、早々参洛尤可宜歟之旨、先別而被仰談畠山也」として「召遊佐仰付」た。

同時に、「伊勢国司御免事、去年以来歎申入也、可為何様哉、且面々意見可被尋聞食如何」と指示した(『満済准后日記』永享二年四月二日条)。畠山満家入道はすでに前年8月に管領職を辞して斯波左兵衛佐義淳が就いていたが(固辞する義淳を強引に説得して管領としている)、義教は老練な満家入道を信頼し、やる気のない管領ではなく満家入道に意見の具申を行ったとみられる。これに対し畠山満家入道は「小倉宮御入洛事、早々尤宜存候」と述べるとともに、「御料所定間ハ諸大名為国役可致其沙汰由、旧冬申入了、如然可被仰付管領歟、御出立用脚万疋等事、以此支配内可被進也、此等儀、公方様ハ不被知食、管領相計進様儀尤可宜」と、この件については管領斯波義淳が万事差配すべきと意見した。結果、小倉宮は「またさがへ帰り入せ給」った(『椿葉記』)。

また「伊勢国司御免事」についても「自管領面々畠山、右京大夫、山名意見相尋取調可申入旨被仰間、召飯尾美作守申遣管領了」と答えている(『満済准后日記』永享二年四月二日条)。その結果、伊勢国司の赦免は受け容れられ、4月26日、「伊勢国司號北畠少将顕雅御免、御対面、赤松入道同道」であった。赤松満祐入道の同道は「此事予執申了、依赤松入道申也」とあるように満祐入道から満済に申入れがあり、満済から義教に執進して実現したものである。顕雅は義教に「三万疋、太刀、馬進上」している(『満済准后日記』永享二年四月廿六日条)。

4月27日、「伊勢国司顕雅」が法身院に満済を訪ね「五千疋」を献じた。御対面の口入に対する御礼とみられる。満済は返礼として「盆香合、太刀一腰」を遣わしている(『満済准后日記』永享二年四月廿七日条)。6月9日、「伊勢国司知行分」として相国寺領「壱志、飯高両郡安堵」が与えられた件に付き、替地として「長野」が付された。

越後国における持氏の軍勢催促問題で一旦は冷え込んだ都鄙関係は、京都と鎌倉の有司同士の意思疎通により、再び融和路線へと転換された。そして、永享2(1430)年6月20日には満済のもとに「自関東興国寺長老方書状到来」した(『満済准后日記』永享二年六月廿日条)。持氏は建長寺明窓長老を通じて満済に「為使節二階堂信濃守、可令参洛、可加扶持」旨を依頼しており、満済は「返報則遣之」(『満済准后日記』永享二年六月廿日条)している。

翌6月21日、満済は醍醐寺から出京して室町殿で義教に対面し、「来月(大将)御拝賀事、如康暦大略被治定了」ことを報告したのち、前日に到来した「興国寺長老明窓和尚状備上覧」した(『満済准后日記』永享二年六月廿一日条)。義教はこれを読むと「佐々川へ進人、関東、使節可令参洛云々、然者以無為之儀可有御対面條尤宜也」と述べたという。篠川へ人を遣わし、持氏が使節を参洛させる旨を伝えてきたので、使節との対面が和平のために最も望ましいことであると述べており、当初義教は関東使節との対面に積極的だったことがうかがえる。ただ、同時に「佐々川并奥白川以下御扶持御合力不可依、此儀由内々可申遣」も付け加え、篠川や白河等の「御扶持、御合力」には些かも影響はないことも内々に申し遣わすよう指示。さらにこの対面のことは「且不可有上意候儀也、堅固自私可申入分由」とするよう指示した。対面は義教の意志ではなく、管領らの意志であるという、篠川満直との関係にも配慮するよう求めたのである。満済はこの意趣を細川右京大夫持之や石橋左衛門佐満博入道に「其旨堅申遣了」し、彼等から「可存知由京兆返事、石橋入道同前之儀也」の返答を受け取っている。また、義教は「自予方モ佐々(川)此次第具令申可下状之由承間、内々用意也」(『満済准后日記』永享二年六月廿一日条)と、満済からも篠川満直へこの件についての詳細な説明を下すよう指示した。

6月29日、先日の義教の「内々時宜」により、管領斯波義淳及び右京大夫持之は「就関東使節参洛近々事、可有御対面歟由可被申旨、奥ノ佐々河へ以状申了」と、近々上洛予定の二階堂信濃守との対面についての篠川殿への意見聴取で、案文を室町殿の見参に入れた(『満済准后日記』永享二年六月廿九日条)。内容は、義教の「御対面事、自奥佐々河不被申者、堅可有御斟酌由、去年以来被仰定了(御対面の件は奥州篠川から(対面してもよいと)何も申してこなければ、固く遠慮する旨を去年以来仰せ定められている)」(『満済准后日記』永享二年七月六日条)という心情を、管領以下の言葉として「自関東使者参洛時、可有御対面歟事(関東からの使者が参洛したとき、御対面を行うべきか意見を述べよ)」(『満済准后日記』永享二年九月五日条)というもので「此使者僧、自右京大夫方今月一日已下遣了」(『満済准后日記』永享二年七月七日条)と、7月1日に細川持之が満済と管領義淳の書状を持った使僧を篠川へ発した。

7月6日、満済のもとに「石橋左衛門佐入道為御使来」て、「自関東、使節二階堂信濃守近日参洛云々、仍御対面事、自奥佐々河不被申者、堅可有御斟酌由、去年以来被仰定了、此事管領以下内々申談、佐々河へ進使者、此御対面事、平ニ可被申入旨申之也、此使者僧、自右京大夫方一日已下遣了、予状并管領状、以此僧進佐々河了(関東からの使節二階堂信濃守が近日参洛するとのこと。よって御対面の件は奥州篠川より何も申してこなければ、固く遠慮する旨を去年以来仰せ定められている。このことは管領以下と内々に話し合い、篠川へ使者を送り、この御対面の事につき、なんとか意見を申し入れるべしと申した。この使僧は細川右京大夫方からすでに7月1日に篠川へ下向させており、私の手紙と管領状をこの使僧に持たせて篠川に送った)」との報告があり、さらに「然自石橋方又可下遣使節也、管領状、自石橋方可下遣處、無左右自右京大夫方下條、何様子細哉、次管領状案文被御覧處、文章以外大様ニ思食也、愚身意見歟、所詮重委細状以石橋下向使者可下遣旨、申管領(石橋左衛門佐入道からもまた使者を遣わす。管領状は本来石橋方から遣わすべきところを、無造作にも細川右京大夫方から遣わしてしまった。いったいどんな理由があったのだ。次に管領状の案文を見たところ、文章がなんとも要点の定まらない不出来なものと感じた。これは満済の意見か。細かいことを記した書状を石橋方からの使者に再度持たせて遣わす旨を管領に伝えよ)」(『満済准后日記』永享二年七月六日条)という。

これを受けた満済は「此書状事、以右京大夫下遣僧、可進佐々河由、先日申入候歟之由存候き(この篠川状の件については、細川右京大夫が遣わす使僧に持たせて篠川へ送るよう、先日申し入れたかと存じますが)」と反論し「管領書状文言、不及意見候、去晦日自管領使者飯尾美作持来間、一見條勿論候也、其時不備上覧條越度至由申了、則以慶円法眼申遣管領、重書状遣石橋左衛門佐入道方了、備上覧(管領書状の文言については、意見していません。6月30日に管領使者が持ってきた案文は当然一見しています。そのときには、室町殿に見せていない事は落度の至りと、慶円法師を管領邸に遣わして、再度石橋左衛門佐入道の使者に書状を持たせました)」と述べた。

ところが8月6日、満済のもとに細川持之から内々に「白河方(白河氏朝)注進」が届けられた。内容を見た満済は、早々に宝池院壇所にいる義教へその報告を行っている(『満済准后日記』永享二年八月六日条)。その内容とは「一色宮内大輔為大将、重可罷向那須城由有風聞、定可為大勢歟、於此時者、自京都無御合力之儀者、可及生涯」という、かなり切羽詰まったものだった。一色宮内大輔は持氏親族の一色宮内大輔直兼で、彼が率いる軍勢が「京都御扶持之輩」である那須太郎氏資の「那須城」へ向かっているという風聞だった。那須城にともに籠っている白河氏朝は、一色直兼の軍勢であれば「定可為大勢歟」と推測し、もし京都の合力がなければ自刃するほかないと京都側の合力を要請している。

これを聞いた義教は、白河救援のために正長2(1429)年8月18日の三国合力の御教書に加えて、再度「三ヶ国越後、信濃、駿河可合力旨、重被仰付了」ている。その担当は「越後、信濃両国事、畠山方」で「駿河国事并信州大文字一揆事、山名方」と定め、それぞれに申し伝え、彼らも「可申下由申了」と了承している(『満済准后日記』永享二年八月六日条)。ただし、これはあくまでも牽制であって実際に軍勢を当地に介入させるものではない。ただ、この那須氏攻めの一報は義教の関東への心証を害したと思われる。

また、この頃、駿河国から「碩蔵」という「駿河国よりのほりたる僧あり、守護上総介範政ゆかりあり」(『草根集』巻二)が上洛しており、義教に何らかの報告をした可能性がある。彼は今川了俊門人の招月庵正徹との交流があり、8月18日、何らかの「其祈禱のためとて住吉法楽百首」を奉納している。

9月4日、「自右京大夫方下遣佐々川方使者僧参洛」(『満済准后日記』永享二年九月四日条)した。使僧は「京兆使有岡同道」して満済を訪れ、「自佐々川此門跡へ返報并右京大夫方へ返事等悉持来了」という。その内容は以下の通り(『満済准后日記』永享三年三月廿日条に大意が載る)。

| 篠川殿の意見 | 大意 |

| 当御代、関東不儀以外候哉、已御料所足利庄お為始、京都御知行所々不残一所悉押領 | 当御代になって、持氏の不義は論外であろう。すでに御料所足利庄をはじめとして、京都の御知行は一所残らず押領している。 |

| 御代初、最前可被進使節處、于今無其儀 | 御代初に際しては、真っ先に使節を遣わして祝意を述べるべきなのに、持氏はいまだにそれがない。 |

| 那須、佐竹、白河以下京都御扶持者共、可加対治旨加下知、已合戦及度々了、 雖然此方堅固故ニ于今無為、是併又京都御扶持ノ儀ニ依テ奥者共、悉致無二忠節也、仍関東挿野心、京都ヘ可罷上結構雖在之、奥者共不及同心、剰及合戦間、自然遅引了、然東使近日参洛事ハ京都お出抜申さむ為の料簡也、若不事問東使ニ御対面事在ハ、於奥者共者、悉退屈仕、可失力、此條若偽申入ハトテ種々及告文状了 | 持氏は、那須、佐竹、白川以下の京都御扶持の者どもに対して、退治するよう下知し、すでに合戦があちこちで起こっている。 しかし、我らは堅固に守っているので、関東の情勢は変わらない、これは京都御扶持によって奥州の者どもが悉く無二の忠節を尽くしているからである。それによって持氏が野心を持って上洛を企てても、奥州の者どもが同心せず、さらには合戦して上洛を遅らせているのである。もし、このまま関東使節と御対面などすれば、奥州の者どもはみな戦う気力を失うだろう。このことは誓紙を以て偽りでないことを証明する。 |

これらに基づき「御対面事、不可然也、乍去、諸大名可有御対面由意見申入上ハ、縦御対面アリトモ、此次ニ関東事、堅可有御沙汰條、尤可目出、不然ハ御後悔事可在之條勿論」ことを「載誓言被申」というものであった(『満済准后日記』永享二年九月四日条)。ただ、篠川満直は、関東使者との対面は「不可然」だが、諸大名が御対面あるべしとの意見であれば御対面もやむを得ない。ただ、たとえ御対面あっても次は堅く拒絶すべきで、そうでなければ必ず後悔することになると述べている。

満済は右京大夫使僧に、篠川状を右京大夫持之から上覧に供するよう伝え、満済宛てで届けられている満直返書も使僧に渡している。

9月6日、満済のもとに「自右京大夫方使者有岡参」って述べるには、「先日自佐々川御返報等、昨日五日、懸御目」たという。篠川満直からの返報には、前記の関東使節との対面事案以外に、奥州懸田氏の反抗について述べられており、義教は「就其懸田事、可有御治罰歟由、佐々川ヘ御教書お被成遣、伊達、葦名、白川以下奥大名方へ悉可被成御教書、就其ハ自右京大夫方、懸田御対治事、先如此御教書おハ雖成遣候、懸田若御対治無左右難叶様候者、先可被閣候歟、両篇重可被申入旨可申下(懸田の件は、討つべきかどうかを篠川へ御教書を遣わして問い、伊達、葦名、白河らの奥州大名方へも悉く御教書を送るべきだ。この件は右京大夫からは、懸田対治の事は、まず御教書を遣わすが、懸田対治がもしうまく行かなければ、退治を中止するべきか。篠川は両案について返答するよう命じよ)」ことを細川持之に「内々被仰下」たという。また、義教は「所詮、此等子細可為何様候哉、可尋申門跡意見由被仰出」と、満済の意見も求めるよう指示した(『満済准后日記』永享二年九月六日条)。

なお「懸田」は、正長2(1429)年以来鎌倉に「伊達、懸田其方可合力」(正長二年二月九日「足利持氏書状」『石川家文書』室2518)し(ただし伊達持宗の合力は誤伝)、「懸田、相馬忠節誠神妙候」(正長二年五月廿六日「足利持氏書状」『石川家文書』室2538)、「常州并那須口等事、上杉三郎、一色宮内大輔可有発向候、仍其方事、令談合懸田播磨入道、可然様可致料簡候也」(正長二年?六月十一日「足利満家書状」『石川家文書』室:2546)とあるように、懸田播磨入道が関東方に合力したことがわかる。

持之のこれらの知らせに満済は「於懸田御対治一段者、善悪之儀更不存知候、就中治罰御教書おハ乍被成遣候、自右京大夫方対治難事行候者、先被閣重可被申由可被申下條ハ、可有如何候歟、若得上意内々如此被申下候様ニ、佐々川以下輩、推量候者、只今御教書凌爾ニ可成歟、於御條ハ若猶可有御思案歟由(どちらが対立の発端を作ったのかもわからず、懸田を治罰すべき御教書を下しながら討伐が難儀な事態となった場合は討伐を中断する指示を出すとすれば、御教書の威信にも関わる問題となる)」(『満済准后日記』永享二年九月六日条)を返答し、御教書を下すことに反対を示した。

また「内々右京大夫方へ申遣分」として満済の真意を「有岡」に述べているが、「懸田只今御治罰事ハ、旁卒爾覚候、奥事おハ毎時被任申佐々川、依彼御注進様御成敗ハ尤可宜事歟、関東ノ大敵ヲ置ナカラ、御敵之内ニテ不慮弓矢出来ハ、万一関東ノ得理ニヤモト覚候、此條ハ努力ゝゝ不可及披露由(懸田を今退治することは時期尚早と思う。奥州は篠川に任せている以上は、彼の注進を待つことがよいだろう。奥州に関東の大敵を置きながら、奥州京方の仲間割れが起これば関東を利するだけです。ただこの件は室町殿にはよくよく内密に)」(『満済准后日記』永享二年九月六日条)と申し伝えている。

9月10日、室町殿で連歌が行われるが、満済は集合時間よりも早く一人で参上し、義教と対面した。すると義教は「奥佐々河方へ重下使節、自関東使者参着ハ可有御対面歟、先度被尋遣處、佐々川御返事趣、於御対面、旁於奥并京都方御扶持者、雖難治至極、京都大名頻可有御対面之由、意見申入云々、然者可有御対面歟、但於此次関東事厳密ニ可被仰付條可宜」という9月4日の篠川満直返報の内容を述べ、「就此返事、関東使者御対面事、佐々川心中未分明間、所詮サハゝゝト御対面有無被申様、管領、右京大夫并予状等可下遣由承了」と、関東使者との対面について、「対面はまったく困難だが、諸大名が頻りに対面すべしと言うなら行うべきだ、という『曖昧な』返事ではなく、対面は可か不可か『明確な』意見を述べよ」という書状を管領義淳、右京大夫満之、満済から篠川へ遣わすよう指示している。

これを受けた満済は、室町殿の意趣を「仍以慶円法眼申遣管領并右京大夫方也、可令存知旨共申入」(『満済准后日記』永享二年九月十日条)た。翌9月11日、右京大夫持之から有岡が満済を訪れ「佐々河方へ可進状案文賜之、為御一見」(『満済准后日記』永享二年九月十一日条)した。満済はこれを添削すると「少々相違處可直之由意見」し、翌12日、修正した書状案を「可備上覧由、右京大夫方了」(『満済准后日記』永享二年九月十二日条)し、右京大夫満之から「明後日十四日、可備上覧」(『満済准后日記』永享二年九月十二日条)との返事が届けられた。

9月14日、篠川殿への書状案を室町殿に見せた右京大夫持之から「自右京大夫方使者有岡」が満済に派遣され、「佐々河へ御状案自此門跡、備上覧候處、少々被加入事候、白河、佐竹、那須両三人殊可有御扶持由、可被入此御案文云々、其外無殊事、珍重由被仰出(満済が作成した篠川への御状案を室町殿の上覧に備えたところ、白河、佐竹、那須の三名はとくに支援しているという一文を加えるよう指示をうけたが、その他は問題ないとの仰せを受けた)」(『満済准后日記』永享二年九月十四日条)ことを報告した。満之は「加此詞、案文重可備上覧由」を告げたので、満済も「書遣了」した(『満済准后日記』永享二年九月十四日条)。その書状の主旨には義教の本音が端的に表れているが、「猶京都諸大名、定東使ニ御対面事可被申歟、天下無為儀お専被思食處、東使御対面儀無之ハ、天下無為儀不可在間、御政道相違也、御対面ニハ不可依事間、可為何様哉由(京都の諸大名は関東使節との御対面を行うよう言ってくるであろう。天下無為の儀を考えると、御対面がなければ天下無為は成し得ないこととなり、御政道と反する。では、御対面に反対する篠川殿としては、御対面に依らない天下無為の方法があるのか、その解決方法を述べよ)」(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)というものであった。

この内容の書状(管領状、右京大夫状、満済状の三通と思われる)は10月初旬には篠川に到着したと思われるが、満直が返報を記したのは2か月後の「永享二閏十(一)月八日」(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)であり、閏11月下旬に京都の「右京大夫并管領両所」(『満済准后日記』永享二年閏十一月廿四日条)に届いているように、かなり時間がかかっている。到着日時は不明ながら、右京大夫持之と管領義淳が室町殿義教に「返報文書」を見せ、満済は閏11月24日に義教へ「自佐々河返報進之了」(『満済准后日記』永享二年閏十一月廿四日条)した。義教はこの時点で右京大夫持之、管領義淳が持参した文書をすでに見ており、いずれも同文であったため「定此状モ同前歟、仍不及被御覧」として一見もせず「則返賜候了」している。

「永享二閏十(一)月八日」の篠川状の内容は「先度東使御対面難儀題目、載告文言雖申入、重被仰出上ハ兎モ角モ可為時宜、乍去、無一篇目御対面事、余々京都御為、奧以下諸侍存候はんする處、無勿体候へハ、向後那須、佐竹、白河以下京都御扶持者共、無左右為関東計不可退治由、関東ヨリ罰状お被召置、其お一面ニせラレ御対面可宜(先だって関東使節との御対面は難しい理由を誓書にて申し入れましたが、重ねての仰せの上は、兎も角も室町殿の御意のままに。ただし、何の条件も付けずに御対面することは、京都の御為に働く奥州以下の諸侍がいるなかでは問題であり、今後は那須、佐竹、白河以下の京都の支援を受けている者らに対し、鎌倉から追討は行わないという内容の熊野誓紙を持氏から出させてのちの御対面がよいでしょう)」(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)というものだった。

この「御対面」を質に取って、関東の持氏の動きを封じる誓紙提出を促すことは、義教の目指す「天下無為」への考えと一致するものだった(ただし、罰状の提出が拒否された場合は和平が遠のく危険も孕むものでもあった)。篠川からの罰状の要求は、以下の三ヶ条から成っていたようである。

●罰状三ヶ条の要求内容(『満済准后日記』永享三年四月十一日、同月十三日条)

| 4月11日条 |

那須、佐竹、白河事、向後可被停止治罰之儀事 |

那須氏資、佐竹祐義、白河氏朝に対して、今後は追捕の兵を出さないこと |

| 宇都宮藤鶴丸事、如元可被沙汰付事 | 宇都宮藤鶴丸に、宇都宮ほか所領を元のように返付すること | |

| 佐々河事、別而御扶持上者、可被得其意事 | 篠川満直は京都からとくに支援しているので、そのことを心得ること | |

| 4月13日条 | 那須、佐竹、白川向後不可有対治儀事 |

那須氏資、佐竹祐義、白河氏朝に対して、今後は追捕の兵を出さないこと |

| 宇都宮藤鶴丸如元可被沙汰居事 | 宇都宮藤鶴丸に、宇都宮ほか所領を元のように返付すること | |

| 佐々川事、京都御扶持異他、可令存知給事 | 篠川満直は京都がとりわけ支援しているので、そのことを心得ること |

義教はこの篠川満直の提案が大変心に刺さったのだろう。合議制を重んじる義教に似合わず「乍卒爾被一決」し、満済にすら内緒で「閏十一月廿七日、以石橋左衛門佐入道状并使節、佐々河へ重被仰出趣、則被載御自筆御書了」と、石橋左衛門佐満弘入道に自筆の返書を篠川へ重ねて送るよう命じた(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)。その書状の内容は「如佐々河被申、白河、佐竹、那須、宇都宮藤鶴事等三ヶ條、自関東以罰状被申者、使節ニ可有御対面由已仰定了」と、持氏に「三ヶ条(上記)」についての誓書提出を命じるとともに「如此乍卒爾被一決上ハ、自関東罰状無之ハ、使節御対面事不可在由、為管領可召仰二階堂(誓書提出要請を軽率とは思うが独断で決定した以上は、罰状提出がなければ御対面はできない旨を、管領斯波義淳から上洛する二階堂信濃守へ伝える)」こととした旨が記載されていた。誰にも諮らずに決定したのは「天下無為」を急ぎ実現したい義教が、この提案に強い望みをかけたためではなかろうか。

閏11月27日に石橋左衛門佐入道を通じて満直に送られた室町殿義教の自筆状および石橋状は、おそらく12月半ばには奥州篠川へ到着しているとみられ、翌永享3(1431)年「同三正月廿九日石橋方ヘ状」に認められた篠川満直状は、石橋左衛門佐入道へ宛てて送達された。京都到着日は記されていないが、篠川状が記された時期から考えると2月中旬であろう。満済の与り知らぬ義教独断の書状への返信であったため、満済はその内容を記述しておらず、内容は不詳だが、御対面の条件についての了承と思われる。

12月29日、この日は法身院の満済のもとに来客が多く訪れている。「檀那院僧正」、「富樫介、浴場時分間不及対面」、「上杉中務少輔、同四郎来」、「武田刑部大輔入道来」、「土佐守護代横尾来」とあるように、年末の挨拶を兼ねた依頼であろう。とくに「上杉中務少輔」は上杉禅秀の子で京都四条高倉の上杉左馬助氏朝の養子となった上杉持房、「同四郎」は持房の子(「上杉系図」『続群書類従』)、「武田刑部大輔入道」は持房の叔父に当たる甲斐守護武田信重入道であり、関東使節との御対面問題や篠川満直との繋がりがあったのかもしれない。翌永享3(1431)年正月7日に「武田刑部少輔来、太刀遣之」(『満済准后日記』永享三年正月七日条)、正月8日には「上杉中務大輔来、太刀一腰献之了」(『満済准后日記』永享三年正月八日条)とあり、武田信重入道と上杉持房は新年にも法身院に満済を訪れており、満済はそれぞれ太刀を遣わしている。

【四条高倉上杉家】

+―上杉朝房===上杉氏朝===上杉持房――+―上杉教房

|(中務大輔) (左馬助) (中務少輔) |(中務少輔)

| |

| +―武田信重 +―上杉■■

| |(刑部大輔) |(四郎)

| | |

| +―武田信長 +―上杉憲秀

| |(右馬頭) (刑部大輔)

| |

| 武田信満―+―女子 +―上杉憲方 +―上杉政憲

|(安芸守) ∥ |(伊予守) |(治部少輔)

| ∥ | |

| ∥――――+―上杉教朝――+―一色政熈

| ∥ (治部少輔) (式部少輔)

| ∥

上杉憲藤―+―上杉朝宗―+―上杉氏憲―+―上杉憲秋――+―上杉憲定

(中務大輔) (中務大輔)|(左衛門佐)|(宮内大輔) |(刑部大輔)

| | |

+―上杉氏朝 +―上杉持房 +―上杉憲久

(左馬助) |(中務少輔) (五郎)

|

+―上杉憲春

|(五郎)

|

+―実性院快尊

(大納言僧都)

なお、この頃の関東では、永享2(1430)年11月2日に関白二条持基の長者宣が香取大宮司大中臣元房へ下され、造替役人の「千葉介」へ早々に造替を遂げるよう指示するよう命じている。この時点で、すでに鎌倉末期の造替から百年近い年月が経過している。

●永享2(1429)年11月2日『二条持基長者宣』(『香取神宮文書』室2641)

その後、記録は残っていないが、香取大宮司から千葉介胤直に『長者宣』に基づき、造替の早期完了を指示する文書が出されたと思われる。

●香取社遷宮の担当者(『香取社造営次第案』:『香取文書』所収)

| 名前 | 被下宣旨 | 御遷宮 | 遷宮期間 |

| 台風で破損し急造 (藤原親通) |

―――――― | 保延3(1137)年丁巳 | |

| ―――――― | ―――――― | 久寿2(1155)年乙亥 | 21年 |

| 葛西三郎清基 | ―――――― | 治承元(1177)年12月9日 | 21年 |

| 千葉介常胤 | 建久4(1193)年癸丑 11月5日 | 建久8(1197)年2月16日 ※「依大風仮殿破損之間、俄有聖断、以中間十九年」(正和五年二月「大禰宜実長訴状写」『香取神宮所蔵文書』) | 19年 |

| 葛西入道定蓮 | 建保4(1216)年丙子 6月7日 |

嘉禄3(1227)年丁亥12月 ※本来は承久元(1219)年遷宮予定(21年)だったが、「同年鎌倉右大臣家、若宮御参詣時、被打給畢、同三年公家与関東御合戦之間、依大乱、自建久年至于嘉禄三年、卅一ヶ年、御遷宮不慮令延引者也」(正和五年二月「大禰宜実長訴状写」『香取神宮所蔵文書』) 。 | 31年 |

| 千葉介時胤 | 嘉禎2(1236)年丙申 6月日 | 宝治3(1249)年己酉3月10日 | 21年 |

| 葛西伯耆前司入道経蓮 | 弘長元(1261)年辛酉 12月17日 | 文永8(1271)年12月10日 | 21年 |

| 千葉介胤定(胤宗) | 弘安3(1280)年庚辰 4月12日 | 正応6(1293)年癸巳3月2日 | 21年 |

| 葛西伊豆三郎兵衛尉清貞 大行事与雑掌清貞 親父伊豆入道相論間、延引了 | 永仁6(1298)年戊戌 3月18日 | 元徳2(1330)年庚午6月24日 ※正和3(1314)年2月18日仮殿上棟(正和五年二月「大禰宜実長訴状写」『香取神宮所蔵文書』)。ただし材木が揃わず、14本の柱のうち7本はまだ組まれてもおらず、桁梁も縄で代用という有様。 | 36年 |

| 千葉介貞胤・氏胤・満胤・兼胤・胤直 (造営次第にはない) |

元弘3(1333)年? |

康永4(1345)年3月『造営所役注文』が定められる。 観応元(1350)年庚寅の遷宮予定も遷宮できず(貞治五年『香取文書』断簡)。 延文2(1357)年10月24日時点で仮殿上棟以降進展なし(氏胤は大禰宜長房に神官と中村入道を、仮殿所役を懈怠する大戸・神崎地頭のもとへ遣わして譴責するよう指示)。 貞治4(1365)年9月13日、氏胤死去でまた暗雲。 前回の遷宮から75年経過した応永12(1405)年11月25日時点でまだ造作は終わっていない。 さらに永享2(1429)年11月2日時点でも終わっておらず、実に百年レベルの遅滞となっている。 | ? |

永享3(1431)年2月29日、「越後国紙屋庄実相院門跡領事、可被進佐々河、於実相院者近所ニ替地可有御計之由被仰出」ているが(『満済准后日記』永享三年二月廿九日条)、これは正月29日記の篠川状への義教の対応である可能性があろう。満済は義教から実相院にこの件について沙汰するよう指示されている。越後国は京都管掌国であることから、篠川満直は支配面からも完全に関東とは切り離されていることがわかり、紙屋庄は満直の要求であったと思われる。かつて宇都宮氏が関東を避けて越後ルートで使者を京都に送っていたことからも想定されるように、満直もまた当然越後ルートで使者を上洛させていたと思われ、その経由地である紙屋庄に所領を設定することで、中継地としての機能を図ったのかもしれない。

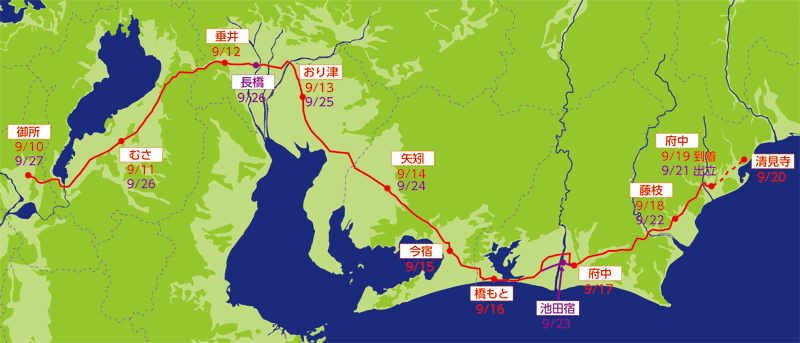

そして3月8日、「自駿河守護方注進」として「関東使節二階堂信濃守、去月廿六日見付マテ上着由」(『満済准后日記』永享三年三月八日条)が「一色左京大夫」から室町殿義教に注進され、満済は「先珍重」と答えている。おそらく二階堂信濃守は2月20日頃に鎌倉を出立して2月22日頃には駿府に到着し、2月26日に駿河守護今川範政の送使とともに遠江国府(磐田市見付)に到着したのだろう。遠江守護は管領斯波義淳であり、ここで彼の代官に引き継がれたと思われる。3月12日、「関東使節二階堂信乃守、今日可京着由風聞」(『満済准后日記』永享三年三月十二日条)が満済の耳に入っているが、実際はその二日後、3月14日に「関東使節、今日申初、京着」している(『満済准后日記』永享三年三月十四日条)。

しかし、3月17日、管領斯波義淳の使者として飯尾美作守が醍醐寺三宝院に満済を訪れ「関東使節、未及対面候、自阿房守方書状等、昨日以赤松播磨守備上覧候處、来廿日以此門跡委細可被仰、其以後管領彼使節ニ可有対面由、被仰出候、所詮早々公方様モ御対面ニ可申入」という。これに満済は「東使参洛先以珍重、就其被仰出旨候者、何様得御意可申入」と飯尾に話すと、御所近習の赤松播磨守満政に「来廿日可出京之由」を伝えた(『満済准后日記』永享三年三月十七日条)。

翌3月18日には「自関東興国寺長老明宗和尚方状到来」した。使者は「琳首座」(『満済准后日記』永享三年三月十八日条)。しかし、この日満済は「持病」のため琳首座との対面は行っていない。建長寺の明窓宗鑑長老の申状は「今度関東使節参洛、最前ニ門跡ヘ可被申案内候、毎事可預御扶持者可畏入、年来檀那聞執申入」とある。満済はこれに「使節参洛先以珍重、相応御用事ハ何様不可有等閑之儀、於公儀者難叶、内々事ハ可承」と、内々に支援すること返答をしている。

3月20日昼前、満済は先日17日の管領からの知らせの通り、室町殿を訪れ義教と対面している(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)。義教は「今度関東使節二階堂信濃守参洛事ニ付テ、管領ヘ可被仰事、為門跡内々可召仰(今度の関東使節二階堂信濃守盛秀の参洛につき、管領へ伝える事を内々に満済に伝えておく)」と述べ、まず「就東使参洛御対面事、去年及三ヶ度、被申談奥ノ佐々河方旨在之」として、篠川満直の意見を伝え、篠川満直の返答が、対面が可なのか不可なのか断言しないことについて「佐々川心中未分明間、所詮サハゝゝト御対面有無被申様」を問い質す書状を篠川へ送ったことを述べ、その後、篠川からは前述のように、御対面には三ヶ条に関する熊野誓紙を提出させた上で御対面すべきとの返事が届いたことを語った。これは(1)持氏の武力行使を停止させることができる(2)関東使節との対面ができる、という「天下無為」を推進するための条件が揃っており、義教はこの案を早速採用し、ここでこれまで満済にも話していなかった石橋左衛門佐満弘入道を経由(公務の奥州申次である細川右京大夫は関わっていない私的なもの)して、篠川へ持氏からの罰条提出を対面条件とする旨を伝えたことを白状する。

義教は「永享二年閏十(一)月八日」と、義教独断で篠川へ送達した書状の返信「同三正月廿九日石橋方ヘ状」の篠川状二通を満済に渡すと、「管領以下畠山左衛門督入道、山名右衛門督入道、細川右京大夫、赤松左京大夫入道等、此仰旨并佐々河状可見云々、此等子細、自管領此四人大名方ヘハ可申遣由被仰出了(管領以下、畠山満家入道、山名時熈入道、細川持之、赤松満祐入道らに対面には罰状提出を条件とする旨ならびに、その根拠となった篠川状を見せるように。この子細は、管領からこの四人に申し遣わすよう仰せられた)」(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)ことが指示された。これを受け、満済は「仍管領内者甲斐、二宮越中入道両人召寄、此仰趣申了」した(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)。

その晩頭、「自管領以甲斐、二宮、飯尾美作三人」が満済を訪問し、管領義淳の意見を伝えている。その内容は「被仰出趣委細被仰下候、今度関東使節、偏以無為廉御祝着御使候、然ニ罰状等事、可被仰條旁不可然、御対面以後何様題目可被仰條宜存候(今回の関東使節は和平のための御使で、対面は罰状提出を条件とするなど以ての外、罰状を求めるのであれば対面以後に仰せられればよい)」(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)という、罰条提出に強烈に反対するものだった。管領義淳はこれに先立ち「隨而内々関東時宜趣、使節内者お両人召寄」て意見を聞いており、罰状の事柄について問うと「那須御退治事、先京都ヘ聞ヘ候分大ニ相違候」ということがわかった。

管領義淳に招かれた二階堂被官人二名が語るところによれば、那須合戦の真相は「那須五郞お総領ニ可被成儀ニテ御沙汰分曾ナキ事候、那須五郞庶子分澤村ト申知行分お総領太郞押領間、自鎌倉殿及度々御成敗處、太郞不応御下知間、彼在所ヲ五郞ニ為被沙汰居被仰付了、雖然猶不事行間、可被治罰處、那須事為京都内々扶持事候間、不可然由、上杉阿房守一向支申間、于今無其儀候(鎌倉殿持氏が「那須五郎(澤村五郎資重)」を那須家の惣領と定めた事実はありません。資重の「庶子分澤村」を惣領の太郎氏資(資重甥)が「押領」していたため、持氏が氏資にたびたび資重へ澤村返付を命じるも氏資が応じなかったため、今度は氏資在所を五郎資重へ宛行いましたが、氏資はこれにも応じませんでした。そのため、持氏は氏資追討軍を派遣しようとしましたが、管領上杉憲実が「那須は京都から内々扶持を受けており、追討は然るべからず」と差し止めたため、現在でも出征の事実はありません)」(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)という。

二階堂被官人の言うことが正しければ、昨永享2(1430)年8月6日に満済に届けられた白河結城氏朝の「一色宮内大輔為大将、重可罷向那須城由有風聞、定可為大勢歟、於此時者、自京都無御合力之儀者、可及生涯」(『満済准后日記』永享二年八月六日条)の主張は虚言になるが、結城氏朝自身も「有風聞」と確定を避けており、事実に基づかない情報だが緊急性を要する風聞が入ったため、京都に送達した可能性がある。

二階堂被官人は続けて「已京都御無音時サヘ如此、関東ハ京都お被憚申斟酌事候、今ハ已都鄙無為ノ儀ヲ深思食被進使節事候間、不可限此一事、向後ハ可為京都御成敗候哉、此那須事ナト可被仰出事、更不存寄候間、於関東不及伺時宜候、仍是非ヲ不弁候由申入候、如此申間、只今被仰出趣雖申付候、無為御返事申候ヘシトモ不存候、然者只今可被仰出事尤無益ニ存、以此趣可披露申條畏存(持氏は常に室町殿を憚り、遠慮の心を持ち、「都鄙無為」のことを深く思われて我ら使節を派遣しているのであるから、これに限らず今後は京都のお指図によって沙汰することは当然です。この那須の一件などまったく身に覚えもなく持氏の考えを聞くまでもない。また、罰状提出を持氏が許諾するはずもなく、今回の仰せは全く無益であるとお伝えください)」(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)と管領義淳に依頼している。二階堂自身ではなく、被官人二名が関東使節の意志を決裁しており、彼らは二階堂盛秀から全権委任されて管領亭を訪れたとみられる。

管領義淳が満済に伝えた「今度関東使節、偏以無為廉御祝着御使候、然ニ罰状等事、可被仰條旁不可然」(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)という主張は、二階堂被官人の話を聞いて強く納得した結果であろう。

「那須五郎(澤村五郎資重)」は常陸守護佐竹家と縁戚関係にある那須家の有力庶家で、上杉禅秀の外孫にあたる「総領太郞(太郎氏資)」とは激しい対立関係にあった。もともと氏資の父・越後守資之と五郎資重が対立し、資重が居地の澤村を追われたことが根底にあり、「総領太郞押領」は父資之が資重から奪った澤村をそのまま惣領家が保有していたことを示すのだろう。資重は「応永二十一■移烏山」(「那須系図」『那須隆氏蔵系図』)とみえ、鳥山(『那須記』に見える稲積城のことか)を拠点としたのだろう。その後の上杉禅秀の乱で越後守資之が舅の禅秀に加担して鎌倉殿持氏と敵対した際には資重は持氏方となり、禅秀追討後、持氏は「那須五郞お総領ニ可被成」としていたようである。しかし、資之は関東出仕の義務を有しながら、京都との非公認の疑似主従関係(京都御扶持之輩)を構築し、同様の立場にある宇都宮氏、結城白河氏、常陸佐竹氏庶家らとともに鎌倉と対立した。

宇都宮等綱――宇都宮明綱

(藤鶴丸) (下野守)

∥

上杉禅秀―――女子 ∥

(右衛門佐入道)∥―――――那須氏資―+―女子

∥ (太郎) |

∥ |

那須資氏―+―那須資之 +―那須明資

(刑部大輔)|(越後守) (大膳大夫)

|

+―那須資重――那須資持―――那須資実

(澤村五郎)(越後守) (伊予守)

∥

佐竹義盛―+―女子

(左馬助) |

|

+=佐竹義憲

|(左馬助)

|

+―女子

∥

上杉憲定―+―佐竹義憲

(安房守) |(左馬助)

|

+―上杉憲基==上杉憲実―――上杉憲忠

(安房守) (安房守) (安房守)

この管領の意見を受けた満済は「委細承趣尤可令披露候處、為公方被仰出旨ハ以外厳密又種々御思案候歟、然ヲ事浅ク可被申入條、時宜難計存候、所詮面々諸大名方ヘ能々被加御談合、明日ハ公方様御徳日候、明後日廿二日、可被申入(承った内容は室町殿に披露すべきだが、室町殿もこの罰状提出の件については細かく様々に御思案された結果と思います。それを深く考えずに「罰状提出はまかりならん」と室町殿に申し入れたところで、受け入れ難いでしょう。そうであれば、室町殿が仰せられるように諸大名とよくよく相談されて結論を出されるように。明日は室町殿は忌日であるから、明後日の22日に申入れるべきでしょう)」ことを伝え、甲斐ら管領使者三名も「此儀尤宜存」と述べて退出した(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)。

その後、管領義淳から意見具申を受けた(満済に使者を送るのと同時に畠山、山名、赤松らに使者を遣わして、罰状提出と御対面について相談していたのだろう)山名右衛門督入道は、被官人の「山口遠江守」を満済に派遣し「関東使節参洛事ニ付テ、自管領被申旨候間、意見申様」として自らの意見を述べた(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)。山名は「先為管領私儀、今度御使節ハ何篇ニテ候哉、御代ノ御礼ニハ以外遅々候、委細可承由被申候テ、就彼使節申状、被仰出事ナトヲモ可被仰付歟之由申候了、内々為得御意申」といい、なぜか罰状提出に関しての意見は述べなかった。

翌3月21日早朝、管領義淳は「飯尾美作一人」を満済に派遣し「以昨日趣、明旦令披露、何トモゝゝ上意無相違、早々御対面様御計可畏入(昨日の結果を明日早朝に披露したいのですが、どうか早々に御対面となるようお計らいいただきたい)」(『満済准后日記』永享三年三月廿一日条)ことを伝えた。これに満済は「昨日くれゝゝ如申、以此分申入事ハ旁難儀候、乍去、諸大名一同儀ニテ只此趣披露候ヘノ儀ニテ候者、重慥承可披露由申了(昨日、くれぐれも申したことですが、この申入れは相当に難儀です。ただ、諸大名一同が御対面すべしという同意見を披露してくださいというのであれば、室町殿に披露いたしましょう)」と答えている。「罰状提出を関東使節に要求する有無」に対する返答もなかったので、その返事を待つ意味もあったと思われる。

翌3月22日、管領義淳より「甲斐、二宮、飯尾美作三人」が満済に遣わされ「就関東使節御対面事、面々方へ内々為私意見お尋申」した結果を伝えた。

●諸大名の関東使節との御対面についての意見(『満済准后日記』永享三年三月廿二日条)

| 諸大名 | 意見 | 賛成 / 反対 |

略訳 |

| 畠山 (畠山左衛門督満家入道) |

今度御使以外遅引事等、管領内々被申使節、御所様ハ早々御対面可然 | 賛成 | 御所様は早々に御対面がよい。 |

| 武衛 (斯波左兵衛佐義淳) |

今度御使節ハ何篇ニテ候哉、御代ノ御礼ニハ以外遅々候 (『満済准后日記』永享三年三月廿日条) |

― | |

| 山名 (山名右衛門督時熈入道) |

今度使節参洛ハ先何篇何事候哉由、管領被相尋、随使節返答様、追被仰出趣ヲモ可被仰歟 | ― | |

| 右京大夫 (細川右京大夫持之) |

加思案、追可申入 | ― | |

| 赤松左京大夫入道 (赤松左京大夫満祐入道) |

可為畠山意見 | 賛成 | 畠山満家と同意見 |

| 畠山入道 (畠山修理大夫満慶入道) |

関東不儀ヲハ被閣、万事先早々御対面可目出候、鹿苑院殿御代、小目ニテ見及申候シモ、関東事ヲハ万事ヲ被閣様候シ、只今モ可為同前歟 | 賛成 | 関東の不義はひとまず目をつぶり、早々に御対面することがよい。義満御代は関東の事は万事差し置かれるようご指示があった。今回もそれと同じではないか。 |

というように「面々意見、大略一同候、以此趣御対面候様ニ早々可致披露」と満済に依頼した(『満済准后日記』永享三年三月廿二日条)。しかし、満済は「尤可披露處、一昨日被仰出上意趣未達候様ニ覚候、簡要ハ関東罰状事、可被仰彼使節事不可然者、其子細おシカゝゝト可被申入條、可宜候、只凡儀計ニテハ一向上意ヲ不申達様可被思食間、披露難治候、其上面々意見モ不同候歟、今一度重被加談、今夕明旦間、可被申入(披露したい所ながら、一昨日仰せられた上意の趣旨ではないと考える。大事なことは関東罰状の事であり、使節に罰状提出を仰せられることが、都鄙無為にとってよいことではない理由をきちんと言上することである。曖昧な説明では上意を覆すことはできないので、披露はできない。質問の主旨が変わると面々の意見も変わる可能性があるので、今一度彼等と談合し、今夕か明日の早朝までに返答をお願いしたい)」と返答した。管領義淳は諸大名へ「御対面」の有無に対する諮問のみ行っており、実際の問題点でその前提となる「罰状の提出」の有無については諮問していなかったのである。満済は義淳のピントのずれた諮問に、つい「只凡儀計ニテハ一向上意ヲ不申達様可被思食」と言ってしまっている。

翌3月23日、管領から昨日同様に「甲斐、二宮、飯尾美作三人」が満済を訪れ、関東使節との対面について、今一度諸大名と談じたところ、畠山満家入道から「今度仰出趣、已被仰定佐々河殿候間、誠上意尤候、雖然、此一段事ハ面々以連署事子細具可申佐々河殿候、定可有何異儀哉、所詮於関東御使ハ先以無為儀早々御対面珍重(室町殿の意思は、すでに篠川殿に申されている通りだが、御対面のことは我々の連署状を篠川殿に伝えれば異議は出まい。とにかく条件は付けずに早々に関東使節との御対面を行うのがよい)」(『満済准后日記』永享三年三月廿三日条)との意見だった。管領義淳としても「此儀尤同心仕候」と賛意を示し、「以此旨可有御披露者、重面々意見ヲモ取調重可申入」という。

ただ、満済が管領義淳に求めているのは、「御対面の有無」に対する意見ではなく、関東に「罰状を要求するかどうかの意見」であって、管領や畠山左衛門督入道の「先以無為儀早々御対面」という結論は求めていないのである。満済も罰状提出には批判的な考えではあるが、罰状提出をしないで御対面を願うのであれば、なぜ「先以無為儀」が良策なのか、その理由を欲しているのである。「義教に罰状要求はまったく無益であると納得させるための理由」がなければ説得しがたいと考え、それを談合してもらいたいと述べているのであった。しかし、管領や畠山入道はそれには答えずに、早々に御対面を望む事のみの返答で、管領義淳と畠山満家入道の「先以無為儀早々御対面」の考えを室町殿に披露してくれれば、山名らにも意見も聴取するという要請もしている。

この管領義淳の言葉に、満済は「此間儀ハ更々無一途候間、此儀ハ先被仰出趣聊分別申様先可披露申、乍去面々意見一同儀候哉、重可承候、次ニハ関東罰状事、不被申付東使、難儀何事候哉由、定可有御尋候、此條何様可申入候哉、此間承分都鄙無為御使ニ参洛處、関東罰状等事、無左右可申出條難儀、且京都御為旁不可然由事雖尤候、上意趣ハ此條モ御覚悟事候、已ニ東使御対面有度事ハ天下無為ヲ被思食間、御心中無是非事由、以八幡大菩薩被仰出間、於此廉者何度雖被申不可入御耳由覚候、此外ニ何ト申タル儀候テ不可然廉候哉、左様一カトヲモ重可被申入候、次ニハ縦雖以前旨趣候、諸大名一同ニ被申入儀候者先可令披露、両篇重被申談具可承(この間の件はまったく結論が出ず、この事はまず罰状提出という課題にやや問題があるということをご報告するようにとのことだったが、諸大名みな同意見なのかもう一度確認したい。また、関東に罰状提出を求めるのが難しい件について、なぜ難しいのか必ず質問があろう。これにどう返答すればいいのか。この間承った 『彼等は都鄙無為の御使として参洛した。それに罰状を要求することなどできようか。また、京都のためにもまったく無益な事である』 という考えは、まったく正しい。しかし、室町殿のお考えはそれらも理解した上でのことだ。天下無為のために御対面を行いたく思召されており、御心中は御対面はしかたがないと八幡大菩薩に誓っている。従って、この件については何度申されても御耳に入れるわけにはいかないと思っている。このほかに何と言って罰状要求はよろしくないと報告すればいいのか。これらを管領に再度申入れよ。さらに諸大名が同意見であればまず意見を披露するが、これらについてもう一度談合して詳細な報告を承る)」ことを管領使者に伝えている(『満済准后日記』永享三年三月廿三日条)。

その晩、ふたたび三人の管領使者が満済を訪れ、談合の結果を伝えた。人々の意見は以下の通りだが、やはりその返答には満済がもっとも欲する「罰状要求の有無」に関する返答が含まれていなかった。

●管領諮問(東使との御対面)に対する諸大名の意見提示(『満済准后日記』永享三年三月廿三日条)

| 諸大名 | 意見 | 賛成 / 反対 |

略訳 |

| 畠山 (畠山左衛門督満家入道) |

今度仰出趣、已被仰定佐々河殿候間、誠上意尤候、雖然、此一段事ハ面々以連署事子細具可申佐々河殿候、定可有何異儀哉、所詮於関東御使ハ先以無為儀早々御対面珍重 | 賛成 | 室町殿の趣旨は、すでに篠川殿に申されている通りだが、御対面のことは我々の連署状を篠川殿に伝えれば異議は出まい。とにかく条件は付けずに早々に関東使節との御対面を行うのがよい。 |

| 武衛 (斯波左兵衛佐義淳) |

此儀尤同心仕候 | 賛成 | 畠山満家と同意見 |

| 山名 (山名右衛門督時熈入道) |

佐々河とのへ面々被申入事、尤可然、可同心申 | 賛成 | 篠川殿に面々が申入れることが妥当だろう。畠山左衛門督、管領の意見に同心する。 |

| 右京大夫 (細川右京大夫持之) |

佐々河殿へ被仰出事、毎度取ツキ申入候、又自佐々河被申入事モ同前候間、此間儀、委細乍存知、此御意見ニ可同心申條、旁難儀至極候、東使早々ニ御対面事ハ旁珍重存候 | 賛成 | 篠川殿へ仰せられた件は、毎回取次をしているので、送状・篠川状の内容も詳細を知っているが、篠川殿に連署状を送る件については同心致しかねる。ただし、関東使節との御対面は賛同する。 |

| 畠山大夫 (畠山修理大夫満慶入道) |

与左衛門督同前候 | 賛成 | 畠山満家と同意見 |

| 赤松左京大夫入道 (赤松左京大夫満祐入道) |

同前 | 賛成 | 畠山満家と同意見 |

満済はこれらの返答を受けると「此條ハ落居意得了」と述べ、「関東使節との御対面の有無」については結論したと宣言する。さすがに三度同じ件での回答はうんざりしたのかもしれない。そして改めて満済が主要項目として義淳に問い続けた「関東罰状事、可被仰東使事ハ何様ニ面々被申哉、此一ヶ條簡要題目候、如何(関東から罰状を要求することを東使に伝える件につき、面々はどう申されるか。この一条が最も大事であろう)」ことを管領使者三名に質問した。これに対し「甲斐、二宮等申」ことには、「於此儀者、面々御方へ未被尋申候(この件については、管領から面々へまだ尋ねておりません)」と、諸大名には関東罰状の件はいまだ諮問していないと白状したのである。彼らはその理由として「其故ハ面々御意見、若一同ニ被仰付東使候ヘトノ儀ニテ候トモ、管領儀ハ難被申付心中候、仍先以此分可有御披露候哉(方々が関東使節への罰状提出の要求に賛同したとしても、管領はそれを関東使節に命じ難いとの考えであり、そのためまずは御対面の有無について室町殿に披露してほしいという気持ちではないか)」(『満済准后日記』永享三年三月廿三日条)との義淳の心を推察したとする意見を述べた。

これを聞いた満済は、何をいまさらと思ったのだろう。「今度被仰出題目ハ詮要此一ヶ条候、然ヲ不及是非申状者、定可違上意候歟、且又愚身不申達様可被思食候、其時ハ定以別人面々方ヘ御尋時ニ此條ハ未承間、不及申是非由被申入候者、一向又管領無沙汰ニ可成候哉、旁不可然様候、所詮此條早々ニ被申談面々、一同意見趣可承(室町殿の諮問は 『罰状を東使に要求するか』 の一条である。それにも拘わらずこれを諮っていなかったというのは上意に背く行為ではないか。また、室町殿が満済からこの件に関して上申がないと思われれば、別人をもって諸大名にお尋ねになるだろう。そのとき「罰状提出要求」に関する件は諸大名は初耳であり、彼等が了承と結論付けて申入れがあったとき、管領はその沙汰を行わないのか。それは大変よろしくない。そうであれば、この件に関して早々に諸大名と談合し、彼らの意見を集約すべきだろう)」と告げると、管領使者も満済の怒りに慄いたのだろう。「明旦面々ニモ申談、重可申入(明日早朝に諸大名に相談し、再度申し入れます)」と述べて退出した(『満済准后日記』永享三年三月廿三日条)。その後、「細川右京兆」が満済を訪問しているが、その内容は不明。おそらく、管領からの「関東罰状事」の諮問を受けて、事の重大性を感じて満済に相談に来た可能性が高いだろう。

翌3月24日には「山名禅門」が満済を訪れて「意見申入旨具申」ている。彼も事の重大性を感じての訪問とみられる。山名時熈入道は「所詮今度被仰出関東罰状事ハ、先可被仰付東使條尤宜存、随彼申状重又意見ヲモ可申入歟、次佐々河へ面々以連署可申入事ハ一向可任時宜(今度の関東罰状の提出という仰せは、まず関東使節にお命じになることでよいと存ずる。それを受けた二階堂の意見もまた申し入れるべきか。篠川への諸大名連署による御対面の通達は室町殿の御意のままに)」(『満済准后日記』永享三年三月廿四日条)との返答であった。山名入道はもともと篠川殿を拒絶しておらず、罰状提出要求には賛成の意見を示し、管領斯波義淳の懸念が現実となってしまった。

その後、「自管領使者三人、甲斐、二宮、飯尾美作」が満済を訪れて、「就関東御罰状事、可被仰出二階堂信濃守歟事、面々左衛門督以下御意見一同ニ先可被仰出東使由、被申入候(関東からの三ヶ条に関する熊野誓紙提出の件を二階堂信濃守(か、関東か?)に指示すべしとの件は、畠山左衛門督以下の御意見として、一同 『東使へ罰状提出を指示するように』 との申し入れがあった)」という談合結果を伝えている。しかし「雖然、管領所存、此事猶難仰付東使候、其子細先度連々申候了、可然様御披露珍重(ただ、管領の考え方としては、東使に罰状提出を命じ難く、その理由は先に述べた通りである。そのように室町殿へご報告いただきたい)」(『満済准后日記』永享三年三月廿四日条)との管領義淳からの言葉を伝えている(満済が遺した文章では、罰状提出を命じ難い、という理由のみだが、「連々申」たとあるように別の理由も述べられていた可能性があろう)。

満済は「左衛門督以下大名五人意見如上意、先可被仰付東使條、無子細云々、随而又御所存尚難申尽云々、此條此間数度上意意趣申含了、大名五人ハ已被同心申了、御一身猶被申事、一途於被申入者無子細事候、以前同篇儀ハ遮而被仰出旨趣之間、愚身不申達様可被思食間、披露以外難治、且ハ上意凌爾様ニ可成候哉、所詮今一往此子細可被申歟(畠山左衛門督以下大名五人の意見は室町殿と同意見で、まず二階堂に罰状提出を命じることに問題はないというものであり、管領の御所存はなかなか理解しがたい。この件については先日来、数度確認している。大名五人はすでに同意しているが管領御一身のみがまだ賛同しない。ただ罰状提出を二階堂に命じればよいのだ。以前も室町殿は満済に罰状要求について仰せになっており、満済が指示をしていないとお思いになったら報告など不可能となろう。そればかりではなく上意を蔑ろにしたことにもなる。このことについて管領に申されるべし)」(『満済准后日記』永享三年三月廿四日条)と管領使者に告げ、彼等も「仍尤由申」して退出した。

●管領諮問(罰状提出の要求)に対する諸大名の意見提示(『満済准后日記』永享三年三月廿四日条)

| 諸大名 | 意見 | 賛成 / 反対 |

略訳 |

| 畠山 (畠山左衛門督満家入道) |

先可被仰出東使 | 賛成 | まず罰状提出を命じるのが妥当。 |

| 武衛 (斯波左兵衛佐義淳) |

管領儀ハ難被申付心中候 管領所存、此事猶難仰付東使候 |

大反対 | 罰状を命じ難く思っている。 東使に罰状要求は行い難い。 |

| 山名 (山名右衛門督時熈入道) |

所詮今度被仰出関東罰状事ハ、先可被仰付東使條尤宜存、随彼申状重又意見ヲモ可申入歟、次佐々河へ面々以連署可申入事ハ一向可任時宜 | 賛成 | 今度の関東罰状の提出という仰せは、まず関東使節にお命じになる件でよいと存ずる。それを受けた二階堂の意見もまた申し入れるべきか。篠川への諸大名連署による御対面の通達は室町殿の御意のままに。 |

| 右京大夫 (細川右京大夫持之) |

先可被仰出東使 | 賛成 | まず 罰状提出を命じるのが妥当。 |

| 畠山大夫 (畠山修理大夫満慶入道) |

先可被仰出東使 | 賛成 | まず 罰状提出を命じるのが妥当。 |

| 赤松左京大夫入道 (赤松左京大夫満祐入道) |

先可被仰出東使 | 賛成 | まず 罰状提出を命じるのが妥当。 |

3月26日、管領義淳はなおも東使二階堂への罰状要求を渋っており、飯尾美作守を満済のもとに遣わすと、「今日ハ大赤口也、被仰出東使題目御返事可申入條、有憚、如何由」と尋ねた(『満済准后日記』永享三年三月廿六日条)。上申の引き延ばしを狙ったものであろう。満済もこれを察するが「大赤口御用否依事歟、所詮公事重事披露無相違條、不覚悟、内々可被伺時宜歟(大赤口が御用を取りやめる根拠となるか、公事や重要事項の披露に問題ないかどうかはわからない。内々に室町殿の意向を伺うように)」と答えている。その後、満済は管領亭に使者を遣わして、結果を尋ねたところ「今日ハ可斟酌仕、且其由以大河内達上聞云々、仍明日ハ御徳日也、明後日廿八日、可申御返事(今日は大赤口なので遠慮すると大河内を以って室町殿にお伝えした。明日は御徳日なので、明後日に罰条要求に対する御返事をする)」との返答であった。しかし、満済は光意法印を御所に遣して、内々に御所詰めの大河内に「就関東使節事、管領申入題目以口状披露、旁難治至極也、所詮召給飯尾肥前守、自管領注サせ、以彼明後日可披露由存可為如何哉(関東使節への罰状要求に関し、管領の意見を報告する。なかなか難しい。この上は飯尾肥前守を召して管領から意見を注進させ、明後日に管領から報告させるのはいかがか)」ことを室町殿に伝えるよう指示。大河内が室町殿から意向を受けたところでは「仰趣則令披露處、此儀可然由被仰出候、只今飯尾肥前祗候間、明後日可参入由申付(そのとおりでよい。いま飯尾肥前が御所に祗候していたので、管領に明後日に御所へ参入するよう申し付けた)」とのことであった(『満済准后日記』永享三年三月廿六日条)。満済は管領義淳のこれ以上の報告引き延ばしを阻止し、報告期限を28日と決定させたのであった。

3月28日、「公方奉行飯尾肥前守」が早朝から醍醐寺に参じ「自管領使者ヲ於此門跡待申」と言うので、満済は「則召寄管領申詞一紙、畠山、山名以下申詞一紙、已上二紙注之、以件申詞則令披露了(管領から召し寄せていた申状と、畠山らの申状をまとめて計二通の注進状を作成し、この二紙を以って室町殿に報告を依頼)」した。彼が帰ったのちと思われるが、管領から「甲斐、二宮、飯尾美作」が満済を訪問し、義淳は「関東罰状事、可被仰付東使歟由、大名意見一同雖無子細、此條猶不可然存間、心中趣一端御披露可畏入(関東罰状の件について、諸大名は東使に罰状提出を命じることは問題ないと意見だが、私としては行うべきではないと考えるため、その考えをいったん室町殿に報告する)」(『満済准后日記』永享三年三月廿八日条)との言葉を伝えている。

その後、義教は「重仰趣、管領雖為申入事、被仰談佐々河已事必定間、今更難被改間、難儀被思食云々、只仰旨忿々可仰含東使(管領は罰条要求に反対する申入をしてきたが、篠川には罰条要求はすでに決定したことと言ってしまったので、いまさら変更し難く苦慮している。ただ急ぎ東使にその旨を申し含めるよう)」と、「召寄甲斐以下三人仰付了」した。さらに義教は「重自管領以甲斐申様(管領から甲斐を通じて東使に罰状要求を命じるように)」ことも付け加え、甲斐らは「仰旨畏承了」した。彼らは「尙々加思案両三日間、可申入御返事」と返答はしたが、満済は「罰状事、仰付東使事猶難儀云々、如何」(『満済准后日記』永享三年三月廿八日条)と思いを述べている。これまでの経緯を見て、管領が罰状要求を行うとは思えなかったためである。

なぜ管領がここまで頑なに罰状要求に反対しているのかは不明だが、3月20日に東使使者と対面して説明を受けたのちは、罰状要求など「天下無為」のためにまったく無益という強い信念が芽生えたためである可能性が高い。その後の管領義淳は苦慮を重ね、罰状は罰状でも、関東下部組織に過ぎない篠川殿の「意見」をもとにした屈辱的な罰状ではなく、あくまでも関東が野心を抱かないという罰状が落し所であろうと考え、独断でこれをベースにした罰状提出を求めるよう動き始めていたのである(結局、その後四か月もの間、管領は義教の要求する篠川殿意をもとにした罰状を認めず、義教は管領発案の罰状で決着させることになる)。

永享3(1431)年4月2日、管領義淳は飯尾美作守を通じて満済に「関東御罰状事、可仰付二階堂條、雖加思案猶旁難治至極候、雖同篇候以此趣可有御披露條、可畏入(罰状要求に関し、二階堂に命じる件につき、三日間思案したもののやはり行い難く、同じ答えになるが報告をお願いしたい)」(『満済准后日記』永享三年四月二日条)という。これに満済は「同篇儀、於披露者尤難儀候、乍去、同篇御返事披露難儀由令返答由ヲハ、何様可申入(同じ内容での報告はできない。ただし、考えが変わらないので御返事を報告することは難しいとの報告は申し入れる)」(『満済准后日記』永享三年四月二日条)と返答している。

翌4月3日、満済は経祐法眼を「遣使者ヲ管領」て昨日の「同篇御返事披露難儀由令返答」について記した「管領返事」を受けるため、「今夕出京候、御返事今夕可承哉」ことを問い合わせると、管領義淳は「明日可申入」との返事なので、満済は夕刻に醍醐寺を出立し晩頭に京都に到着した(『満済准后日記』永享三年四月三日条)。

翌4月4日早朝に「管領返事相待處、遅引」のため「遣人令催促」すると、「ヤカテ可申入(まもなく申し入れる)」との返事が来るが、「申半、自管領大蔵卿寺主ヲ召申様、御返事猶思案シヲフせス候間、不申入、恐歎入候、今両三日間可申入」との返答が到来する(『満済准后日記』永享三年四月四日条)。そのため、満済は室町殿月次壇所に出仕し、「就仰付関東使節題目、大名六人意見趣、自管領被申次第、召飯尾肥前守、面々申詞一紙注之、則以参上申入候了(関東使節への罰状要求についての大名六人の意見を管領より申される内容につき、飯尾肥前守を召して大名らの意見を一紙に注し、室町殿へ報告)」した。「面々意見、第三度儀、如被仰出可被申付関東使節云々、雖然管領所存又注一紙、其子細ハ関東御罰状事、可被仰付東使條、尚以不可然、何様先御対面有テ追此題目可被仰付(面々の意見は三度聴取し、室町殿の仰せの通り関東使節に罰状要求を行うのが妥当との結論でした。ただ、管領の所存は一紙に注しているように、『関東罰状の提出を東使に命じることはよろしくない。まずは御対面あってのち罰状を仰せ付けるべきである』)」との意見であった。義教は「両様被御覧後仰様、只関東罰状事、早々可被仰付云々、此罰状不到来者、是非不可有御対面(諸大名と管領の意見書を読んだ後に、『ただ関東罰状の件は、早急に仰せ付けられるように。この罰状が届かなければ御対面は行われない』)」ことを「重被仰出」ており、満済は「此仰旨、召寄甲斐二宮飯尾美作、仰遣管領了」ている(『満済准后日記』永享三年四月四日条)。これを受けた管領義淳は甲斐を遣わし「先申入旨御披露畏入候、何様仰趣申付、重可申入」と返書を送った。

翌4月5日早朝、管領義淳は飯尾美作守を醍醐寺に遣わし、罰状提出は行うがその代案として「関東無御野心趣等、使節先以罰状可申入由可申付、以此趣御対面無為様申御沙汰、可為何様哉(関東使節に(義教が要求する三ヶ条ではない別の内容である)『関東には御野心はない』という罰状を提出させ、これを以て御対面を行うという手はどうでしょうか)」と聞く。しかし満済は「此條、以外不可然由存也、於披露者不可叶(この方法はまったく話にならないと存ずる。報告もできない)」と突き放している(『満済准后日記』永享三年四月五日条)。

4月7日、管領義淳は再度飯尾肥前守を醍醐寺に遣わし「一昨日東使告文事申入候云々、若何様儀ニテモ御披露事ヤトテ申入了、所詮被仰出関東御罰状事、申付使節處、可申下條雖歎存候、已不可有御対面由被仰出候上者、何様可申下候、同者先懸御目以後不廻時日申下度由歟申入條如何、但大名宿老等、猶被加談合、一途候様可被申入候哉(一昨日に提案した東使の罰状の件は、もしこのような案でも御披露いただけるかと申し入れたものです。関東御罰状の提出を関東使節に申しつけたところ、歎息していましたが、すでに御対面を行わない意向であればそのようにお命じなさるとよい。まず御対面あってのち罰状を要求されたいと申し入れるのはどうでしょう。ただし、大名宿老らになお談合を行って一つの案として申し入れるべきでしょうか)」と提案し、飯尾肥前は京都へ戻っていった(『満済准后日記』永享三年四月七日条)。

4月10日早朝、満済は室町殿月次御連歌のために醍醐寺から京都法身院に入った。そこに「自管領使者飯尾美作来」て「被仰出旨可仰付東使候、但畠山、山名等就御対面事、令列参可申入趣談合仕事候、可有御披露ニテ候者、被仰出旨早々可仰付使節候、定又自畠山、山名両所委細被申入歟(罰状の件を二階堂に指示いたしますが、畠山、山名とも御対面に列参を申し入れる件で談合しており、この旨をご報告していただければ、罰状の件は早々に使節に命じます。おそらくは畠山、山名両名からも委細を申し入れるでしょう)」と述べた。これに満済は「自畠山、山名両人方被申候者、隨其愚意追可申(畠山、山名両人から申入があれば、その意見に基づいて自分の意見も後程述べよう)」と答えている(『満済准后日記』永享三年四月十日条)。

その後、管領義淳からの連絡通り、畠山満家入道の使者「遊佐河内、齋藤因幡両人」と、山名時熈入道の使者「カキ屋一人」が法身院に参上した。彼らが申すには「自管領被申談様ハ、関東御罰状事、可仰付使節條、旁不可然間、于今無其儀候、乍去、上意厳密間、此上ハ可仰付東使候、但面々一同ニ参御所御対面、東使事平ニト可申入、被同心者仰趣ヲモ早々可仰付東使(管領の申された事は、「関東罰状を東使に命じる件については、まったくよろしくないため、今も行っていない。しかし、室町殿の上意は絶対であり、この上は、東使に罰状提出を命じるほかない。ただし、諸大名一同は御所で室町殿と対面し、『東使との御対面を平にお願いする』と申し入れよ。室町殿が同心されれば東使への罰状要請を速やかに行うつもりだ」)」との管領義淳の言葉を伝えた。

それに対して畠山・山名は「此條只今聊早ク存様候、先被仰出旨被仰付東使、其後儀ト存候、但落居面々、二三度モ以参上可歎申入由存候、且御意様承度(管領の仰ることは時期尚早でしょう。まずは罰状提出を東使に命じ、その後に対面と考えます。ただ、決まった人々が二度三度も御所に参じて歎願すべきと考えますが、御意を承りたい)」という。

これに満済は「只今自管領使節申状、大都同前、所詮於此御返事ハ為門跡難申候、且迷惑候、管領被申様前後候様ニ覚候(たった今、管領使者が申していたこともだいたい同じであった。ただ、この御返事を述べることはこの門跡からは申し難く、また自分の役割でもない。管領の申され様は行う順番が逆であると感じている)」と述べたところ、畠山使者遊佐(遊佐河内守)も「入道申入趣モ如仰候、先被仰出旨被仰付東使、以後事ニテコソ候ヘ(主君の畠山満家入道の意見も同じでございます。まずは罰状提出を東使に命じられ、そのあとに御対面という順序であるべきだ)」という。山名使者の垣屋某も「申状又同前」という。

満済は「愚存、面々御意得様同前上ハ、只今不及巨細候、管領ヘ自両所畠山、山名、可被申様、此題目為門跡ハ難申是非、且ハ迷惑候、其故ハ、面々被申入題目ハ可執申入、上意趣ヲハ東使ニ被申付候ヘ、トハ更々難申事候旨可被仰歟(私の考えと畠山、山名両氏の御意が同じであれば、もはや細かいことはいいでしょう。このことは畠山、山名両氏から管領にお伝えなさい。この件についてこの門跡から是非を申し難い上に私の役割ではない。なぜならば、面々の案を採用するように管領に申し入れているのに、一方では室町殿の上意を東使に命じられよ、とは申し難いためだ、ということを管領へ伝えられよ)」と答え、遊佐河内守や垣屋も「尤由申」て帰った(『満済准后日記』永享三年四月十日条)。

その後、満済は月次御連歌に参加すべく室町殿へ上ったが、義教が「先一身可参御前之」と伝えてきたため、御前に参じている。義教は「御窮屈未散間、今日御連歌ニハ不可有御出座」といい、気鬱であった様子がうかがえる。当時、義姉(義母)「大方殿」が病で臥せっていたことや、関東使節との御対面問題、九州の大乱など問題が山積していて、義教は寝ても覚めても休まる余地がまったくなかったのだろう。このような体調でも義教は関東使節の問題を気にしていて、満済に「関東罰状事、管領未申付東使哉、遲引以外無正体(関東罰状の件を管領はいまだに東使に命じていないのか。遅引があまりに異常だ)」と管領の対応に強い不満を述べている。これに満済は「此事今日吉日間、可仰付東使旨、今朝以使者管領申入(その件については、今日は吉日であり、東使に命じる旨を、今朝管領からの使者が申し入れて参りました)」ことを伝えると、義教は「宇都宮藤鶴事、重厳密被仰出(宇都宮藤鶴への旧領返付についても、再度厳密に対処するよう仰せられた)」ている。その後、満済は月次連歌に出席し、摂政、聖護院門跡、実相院門跡、山名、赤松等が参じているが、やはり義教は不参であった(『満済准后日記』永享三年四月十日条)。

4月11日、管領使として「二宮越中、飯尾美作」が法身院に満済を訪ね、「飯尾肥前守召之、自管領申詞、飯尾肥前注一紙、以之可令披露儀也」を伝えた(『満済准后日記』永享三年四月十一日条)。管領の意見は「其申詞ハ、関東御罰状事被仰出候趣、仰付二階堂信乃守處、今度ハ為都鄙無為御使参洛仕計候、雖然、被仰下事候間、早々可申入関東(義教は飯尾肥前守を召すと、(おそらく別に控えていた)管領の申し分を一紙に注させた。管領の意見は『関東御罰状の要求の上意の内容を二階堂信濃守に命じたところ、今回は京都と関東の和平の御使と参洛しただけです。ただし、罰状提出を命じられた上は、早急に申し入れます。』)」というもので、義教は「以前被仰出、那須、佐竹、白川、宇都宮藤鶴等事、雖為一事罰状ニ漏ルヽ事在之、使節御対面是非不可叶旨、重堅ク可仰管領」(以前命じた通り、那須、佐竹、白河、宇都宮藤鶴の事につき、三ヶ条のうち一事でも罰状から漏れることがあれば、関東使節との御対面は叶わないということを、再度堅く管領に伝えよ)と述べたという(『満済准后日記』永享三年四月十一日条)。飯尾が御前から退出しても、義教は心配になったのか、さらに近習の赤松播磨守満政を使者として管領のもとに遣わすと「尙々一事モ罰状ニモルヽ事在ハ、重又可被仰下條不可然歟之間、只今厳密ニ可申付由可仰管領(くれぐれも、三ヶ条のうち一事でも罰状から漏れるようなことがあれば、再度同じことを命じることはよろしくないので、すぐに厳密に東使に命じよということを、管領に伝えよ)」と述べている。さらに与阿弥を使者として「其後又以御書同篇儀、被仰出了」と、内容を文書にして遣わすほどの念の入れようで、管領も「御返事申入了」という。その上、ダメ押しのようにまた飯尾肥前守を召すと、わざわざ「仰條々載一紙、召寄管領使者二宮越中、飯尾美作、申付了」という。管領使者は満済にその條々の文書を見せており、満済は内容を記録している(義教が篠川殿からの要望を聞いて決定した罰状に載せるべきとした三ヶ条)。その後、管領は満済のもとに飯尾美作守を派遣し「條々畏被仰下、則可申付東使」との申状を遣わした。しかし、すでに夜陰となっており「今夜不及披露、自管領申入御返事、以赤松播磨可披露之由」を経祐法眼を使者として管領に遣わすとともに、赤松播磨守にも明後日まで返書はないことを伝えている。

4月13日早朝、満済は室町殿に出仕し、飯尾肥前守を召し寄せて一昨日の罰状に載せるべき三ヶ条を一紙に注し、内容を「管領使者二宮越中入道、飯尾美作両(人)仰含」た上で、「以上三ヶ條載御罰状、早々可有御申由、可仰付東使二階堂由、以飯尾美作申入」たことを義教に報告した(『満済准后日記』永享三年四月十三日条)。その後、『関西准后日記』にしばらく東使問題は見られず、まったく動きが停滞した様子がうかがえる。こうした中、東使への罰状要求を管領に命じてから一月ほど経った5月12日、醍醐寺の満済に「畠山、山名両人方、各以両使」って「就関東使節、未及御対面、数日空在京、進物御馬以下小宿ニ置之條凌爾至、種々欲申入條尤不便、但此條ハ以前申旧事間非簡要、所詮始終天下之様何様ニ被思食哉、殊可有御遠慮御事第一也、両人大名内々宿老分トシテ候ナカラ、如此存寄題目心中ニ裹置條一向私ニ候也、此子細且申談、又ハ可達上聞、為御作善御寺住之間、如此申状狼藉至、雖無申計、天下重事不可過之事候ヘハ平ニ御出京可畏入為其先内々申上候(東使二階堂が未だ対面できずに空しく在京を続け、進物として関東から持参した馬なども宿所に置き続けている状態は、東使に対しあまりに失礼であり、様々に申し入れんと願っているのにままならないのも甚だ不憫なことです。ただこの件に関しては以前にも申したことで重要案件ではない。とにかく、室町殿は常に天下の情勢を如何思召されているのか。これらは深くご思慮あることが最も大事です。我らは大名は内々に宿老分ですが、まったくの私心でこのように考えています。これらを室町殿に申し上げてもらいたい。室町殿が御作善のために仁和寺に御出の時期に申し上げるのは大変心苦しいが、天下の重事を見過ごすわけにはいかないと考えたので、准后には平に御出京いただき、この旨を内々に室町殿へ申し上げていただきたい)」と告げた(『満済准后日記』永享三年五月十二日条)。東使問題の停滞を見かねた畠山左衛門督入道と山名右衛門督入道が相談し、意を決して強諫を願い出たと考えられる。

これを聞いた満済は、「出京事自面々承事候、天下重事候上ハ不可及思案、雖何時可出京候、就其被申入様大概何様候哉、使節若且存知推量分候者可申入(出京の事は了承しました。天下の重事である以上は考えるまでもない。いつでも出京しますが、使節の方々は各々の主君が大体どのような内容を申し上げようとしているのか、もしおおよそ存じているのあれば教えてほしい)」と返答する(『満済准后日記』永享三年五月十二日条)。

これに「畠山両使遊佐河内守、齋藤因幡守、山名両使カキ屋(垣屋)、田キミ(田公=太田垣)」は、「雖不分明候、天下総別事、九州等モ号土(一)揆、大内已渡海、大友、菊池、少弐等、内々ハ土一揆同心風聞候歟、事六借様候、乍去、為公方両上使長老下向之間、定不日可落居歟、雖然又関東事、御中違治定候者、国々諸人ノ振舞モ、自然寄土一揆、左右無正躰振舞モ出来候テハ、旁可為難儀時節候、無為様御計可為珍重由(主の考えはわかりません。天下は現在総じて乱れています。九州でも土一揆と号して大内は鎮定のためにすでに九州へ渡海し、大友、菊池、少弐らは内々に土一揆と結んでいるという噂もあり、情勢は難しくもあります。しかしながら、公方が長老を上使として派遣しており、近いうちに解決されるでしょう。しかし、関東のことは御仲違が決着しなければ、人々の行動もまた土一揆と同様になり、思うままに暴乱する輩が出てしまえば大変な事態となりましょう。このような事態にならないようお考えいただくことが大切です)」と述べた(『満済准后日記』永享三年五月十二日条)。

これに満済は「此被申様、天下万民安穏基、尤以甘心無極候、所詮度々被仰出趣、自管領被申付東使様未分明、御返事不申入候哉、然者此一途上意簡要事候歟、自両人被尋究管領、彼一左右相並可被申入條、次第儀尤宜存(申される事はまさに天下万民安穏の根本であり、素晴らしいことこの上ありません。結局は室町殿が度々仰せられている、管領から東使に罰状提出を命じる件がどうなっているのか、まだ報告がないことがすべての原因でしょう。そうであればただ上意を貫徹することこそ重要であり、畠山、山名の両人から管領に問い質し、彼の報告もともに室町殿に申し入れることが最適解であろう)」と返答し、使者は帰って行った(『満済准后日記』永享三年五月十二日条)。

5月19日、満済のもとに管領義淳から「甲斐、飯尾美作守」が到来し、「先度被仰出関東御罰状條数、重申付東使二階堂處、可申下條難儀由同篇申入間、計会」との報告があった(『満済准后日記』永享三年五月十九日条)。これを聞いた満済は、使者両人に対し「先度可申下由東使、領掌申入分ハ、向後関東不可有御野心之儀由告文事候哉、其ハ已申下候哉如何」と、疑念を以って尋ねている。これに両使は「申下候哉事、未分明」といい「重可相尋」と確認する旨を満済に伝えた。

5月26日、管領義淳が満済を自ら訪問。「関東使節二階堂信乃守告文状并被仰出関東罰状事、申下候由状持参、可備上覧(関東使節二階堂信濃守の誓紙ならびに室町殿上意に基づく誓紙の件で、二階堂に提出を命じたことを記した書状を持参したので、室町殿の上覧に供すように)」ことを述べ(『満済准后日記』永享三年五月廿六日条)、礼物として「三千疋」が満済に献じられた。その後「二階堂同道僧璘首座来、聊相尋旨在之(鎌倉から二階堂に同道してきた円覚寺璘首座が来訪した。少し質問することがあった)」している。翌5月27日に「自関東二階(堂)方以璘首座、昨日事付畏入(璘首座は昨日の事につき了承した)」(『満済准后日記』永享三年五月廿七日条)という内容の書状が満済に届けられた。この状は12日に「今日懸御目了」したが、義教は「此状可預置門跡」し、満済は「預申宝池院」した(『満済准后日記』永享三年六月十二日条)。

永享3(1431)年6月9日、管領義淳から甲斐が満済に遣わされ「関東管領阿房守状進了、以便宜可被備上覧條、可畏入(関東管領憲実から書状が届けられたので、便宜を以て上覧に備えていただきたい)」と依頼し、管領からも「関東使節、長々在京、未無御対面條、不便由歎申入状(関東使節は長々の在京にいまだ御対面がないのは気の毒であるとの申し入れる嘆願状)」を満済に送っている。

6月25日、法身院に「畠山、山名、畠山修理大夫三人同道」して訪れ、「関東使節御対面事、可申沙汰旨條々」を伝えている(『満済准后日記』永享三年六月廿五日条)。その申す旨は7月10日、満済から義教に「就関東事、畠山、山名以下連々関東使節御対面事、具申入」ている。これに対する義教の「御返事趣、無子細様也」と悪い印象ではなかったが、「但御対面有無、未無治定儀」と、対面についての返答はなかった(『満済准后日記』永享三年七月十日条)。

こうした中、7月13日に義教に届いた情報が「去月六月廿八日、於筑前糸郡、大内左京大夫入道腹切了」(『満済准后日記』永享三年七月十三日条)というものだった。大内左京大夫盛見入道は義教の信頼も厚い人物で、文武に秀でた人物だった。御料所筑前代官や豊後国守護職など北九州東部に勢力を広げ、筑前において大友持直や少弐満貞らと抗争しており、敗戦した結果であった。満済は義教から畠山満家入道への諮問を依頼され、畠山入道は「大内事、無申計候、九州事又重事不可過之哉、所詮加思案重可申入、自余大名ニモ可被仰談條可宜」(『満済准后日記』永享三年七月十三日条)と返答があったため、満済は翌7月14日に「管領、畠山、山名、右京大夫、赤松」の五人に諮問している(『満済准后日記』永享三年七月十四日条)。そして7月16日、各家から両使が室町殿奉行人の飯尾肥前守、飯尾大和守に遣わされてまとめられ、義教に報告されている(『満済准后日記』永享三年七月十六日条)。なお、同14日夜にはの貞成入道親王のもとにもこの一報が届けられ、親王は「不便々々」と嘆いている(『看聞日記』永享三年七月十四日条)。

満済はこの報告が行われたのちに室町殿へ赴いて義教と対面し、義教は「諸大名意見趣、神妙」と満足の体を示している。ここで満済は畳みかけるように「先度畠山、山名申入関東使節御対面事、重如此申入」て、「彼両人注進状一通備上覧」した上、「申入旨等猶以言再三申入」るという、義教に対して御対面の有無を強く迫ったのであった。この頃義教の周辺では義姉(義母)「大方殿」の病状悪化、三歳の娘(母は御台所宗子)の病気などの心配事があったが、そこに大内盛見入道の自刃という事件が重なり、義教は精神的に相当参っている状況にあったとみられる。満済はこれを御対面の確約をとる好機と見ていたのかもしれない。義教は畠山・山名の申入状を読むと「此上者無力次第也、一向御身上儀おハ被打捨、且被任面々可有御対面(もはや御対面もやむを得ない。私の思いはすべて捨て、諸大名の考え通り御対面を行おう)」との諦観の返答であった(『満済准后日記』永享三年七月十六日条)。これに満済は「珍重ゝゝ」と喜び、御所内の壇所から「畠山、山名両人方へ可進人」と聞くと、畠山満家被官の遊佐河内守、山名時熈被官の山口が出仕しており、子細を申し遣わすと「両人共以畏申、則可参」って遊佐河内守と山口はそれぞれ主を呼びに戻った(『満済准后日記』永享三年七月十六日条)。

彼らが退出後、義教は壇所を訪れ、月次当番である宝池院僧正(義賢。義教従弟)と対談し、「大方殿御不例様等御物語」して還御している。義教の関心事はすでに関東使節との対面問題ではなく、義母の容態だった様子がうかがえる(心配というよりも「御大事」のときの蝕穢を気にしている様子がうかがえる)。その後、畠山満家入道が壇所を訪れ「種々畏申」したのち義教御前に参り、次に義教御前に参上していた山名時熈入道が壇所を訪問している(『満済准后日記』永享三年七月十六日条)。

+―――――――――足利義持

| (勝定院殿)

| ∥――――――足利義量

| ∥ (長徳院殿)

| 日野資康――+―藤原栄子

|(権大納言) |(大方殿:慈受院)

| |

| +―日野重光―+――――――藤原重子

| (大納言) | (観智院)

| | ∥

藤原慶子 | +―藤原宗子 ∥――――+―足利義勝

(北方殿) | (勝智院) ∥ |(慶雲院殿)

∥ | ∥ ∥ |

∥―――――+――――――――――――――――足 利 義 教 +―足利義政

∥ (普広院殿) (慈照院殿)

足利義詮―+―足利義満

(宝筐院殿)|(鹿苑院殿)

| ∥

| ∥―――――――義承准后

| ∥ (梶井門跡)

| 藤原誠子

| ∥

| ∥―――――――持円大僧正

| ∥ (地蔵院)

| ∥

+―足利満詮――+―義運大僧正

(権大納言) |(実相院門跡)

|

+―義賢大僧正

(宝池院)

その後、義教が久阿弥を使者として満済に「関東使節二階堂信乃守状」を「両通状可進」ている(『満済准后日記』永享三年七月十六日条)。

| (一) | 関東告文事、可申下由申入條 | 関東からの罰状提出を受諾するという報告書 |

| (二) | 関東無野心儀由、以告文申状 | 関東に京都と敵対する意志はありませんという罰状 |

この二階堂状(一)に見える「関東告文」は、義教からの「三ヶ条を約する罰状」か、(二)に見える管領と申し合わせていた「『関東無野心儀』を約する罰状」かは確実には判断がつかない。ただ、後日に篠川へ送達した義教御教書は諸大名の要請によりやむなく対面した旨が見えることから、「三ヶ条を約する罰状」は取れないままに御対面になったことを伝えていると考えられ、(一)の「関東告文」は(二)の告文を意味すると考えられる。

満済は深夜亥刻に室町殿檀所を退出したが、その帰途に等持寺東小路で管領義淳と偶然会い、管領を連れだって法身院へ帰った。管領は畠山、山名らとともに「東使御対面事、申御沙汰畏入」として「今夜珍重由申進、御太刀也」した帰りであった。彼らはまだ献上品があったようだが「自余ハ東使御対面後可進」という(『満済准后日記』永享三年七月十六日条)。

7月17日早朝、「畠山、山名両人」が法身院を訪れ、「東使御対面御治定、尚々珍重、仍参礼云々、各二千疋随身」した(『満済准后日記』永享三年七月十七日条)。

そして7月19日、室町殿義教と「関東使節二階堂信濃守盛秀」の「御対面」となり(『満済准后日記』永享三年七月十九日条)、都鄙和睦が成立する。二階堂盛秀は管領義淳に付き添われて御前へ参じて御対面に及び、「自関東馬二疋一疋置鞍、金太刀、鎧一両進之」(『満済准后日記』永享三年七月十九日条)している。具体的には、「太刀一腰金、鎧白糸、馬二疋河原毛、鴇毛置鞍」(永享三年八月廿二日「足利義教御教書案写」『貞助記』室:2678)であった。

対面後、二階堂盛秀は法身院を訪問したが、満済は醍醐寺へ戻っていたため、留守居の大蔵卿法眼が対謁し、二階堂より「馬一疋栗毛、二千疋」が献じられた。また、満済のもとには「自畠山、山名両人方、各以書状、関東使節御対面珍重由」が伝えられている。

翌7月20日早朝、「関東使節二階堂、醍醐へ来単物体」たため満済が対面。「関東時宜等委細」を聞き取っている(『満済准后日記』永享三年七月廿日条)。午後に出京した満済は、義教に「昨日東使来旨等申入」れた。この対面時に「関東時宜」を伝えていると思われる。その後、義教は「諸大名、佐々河へ書状早々可進之状案文可被御覧」といい、将軍義教から諸大名に篠川満直へ関東使節との御対面の報告案文の提出を求めた。案文提出を命じられたのは、「大名可為八人由被仰出間、其趣各申遣了、管領、畠山、細川、山名、赤松、畠山修理大夫、一色左京大夫、細河讃岐守也」の八名であった。案文は7月22日に「被御覧」されており、義教は「少々相違事被仰出」たので満済が「文言書加」え、八人の大名に渡している(『満済准后日記』永享三年七月廿四日条)。そして7月24日夕刻、将軍義教は満済に「大名八人」に対し「進佐々河状、今日早々可調進之由」を指示し、満済は「面々方へ申遣」たのち、義教から「佐々河状御書案文、可書進」と指示があり、義教御教書案を献じた(『満済准后日記』永享三年七月廿日条)。

●永享3(1430)年7月『足利義教御教書案』(『満済准后日記』永享三年七月廿四日条)

篠川満直の意見は、一度目の諮問では御対面への有無を問われたので、御対面は「不可然」だが、諸大名が言うのであれば御対面を行うのがよい。ただし次は固く断るべきだと述べた。しかし、義教が「対面すべきかしないべきか、はっきりした答えを出せ」と二度目の諮問を行ったので、満直は「御対面は諸大名の意見があるなら行えばよい。ただし、条件を付けるべきで、それは京都からの「三ヶ条」の要求を守る旨の罰状提出を前提としてはどうか」という「提案」を行った。つまり、篠川満直は対面の条件を「強請」しておらず、冷静に満直の考えを表明しているに過ぎない。二度目の諮問でも義教の諮問があったために「三ヶ条」を提案したのである。この案を良いものとして「採用」したのはあくまでも義教自身であった。ただ、満直としては、この二度目の諮問は思いがけぬ幸事と思ったのではなかろうか。鎌倉の動きを封じる罰状提出を提案できる機会となったためである。この具体的な三ヶ条は採用されるであろう前提で提案したと考えられ、その目的の主眼は、持氏が自らの支援基盤である白河、那須、佐竹ら「京都御扶持之輩」の攻撃を停止させることにあった(当然、これまでの経緯から、持氏が罰状を出しても守らないことは百も承知であったろう。守られずとも鎌倉は公敵となり、故義持代と同様に、自らを鎌倉殿とする御教書発給の可能性を狙い得る策謀であったと思われる)。

しかし、東使に対する罰状案については、諸大名の意見はまとまったものの管領義淳の強い抵抗に遭い、義教はこの「三ヶ条」に関する罰状要求を取り下げざるを得なかった。しかし、幼少から僧侶として育った義教は生真面目であり、一度約束したことを反故にすることに強い抵抗感を持っていたのだろう。篠川満直への事実上の謝罪文となるこの義教書状では、「関東使節対面事、大名共頻申旨候間、無力去十九日、令対謁候(関東使節との対面は、大名たちが頻りに行えと言うので、やむなく去十九日に対面した)」(『満済准后日記』永享三年七月廿四日条)と、対面の理由は「大名の意見」であり、自らの意思ではない点を強調している。ただ、この対面の理由である「大名の意見」は、満直が対面の条件として認めていた「諸大名可有御対面由意見申入上ハ、縦御対面アリトモ」(『満済准后日記』永享二年九月四日条)という部分でもあり、義教と東使の対面自体を満直は反論できない立場にあった。御対面に至った経緯は義教御教書には記されていないが、「仍義淳、道端入道以下以書状申入事候」とあるように、管領義淳と畠山満家入道ら八名の大名から別途の書状が付けられる旨が記されており、こちらに詳細が記されたのだろう(ただし、管領を除く七名は「罰状提出後の御対面」に賛成であり、篠川状にどのように記されたのかは不明)。翌7月25日、昨日八人の大名に指示した上記「佐々河状案」八通が満済のもとに揃い、室町殿へ送られている(『満済准后日記』永享三年七月廿五日条)。その後、奥州申次の細川右京大夫から篠川へ送達されたと思われるが、その記事はない。ただ後日に「七月下遣状」(『満済准后日記』永享三年十月七日条)と見えることから、満済から室町殿へ八通の大名状を送達された直後に奥州篠川へ遣わされたのだろう。

永享3(1431)年8月7日、「関東使節二階堂信乃守盛秀、被召御所、御盃以下御剣等被下之」という(『満済准后日記』永享三年八月七日条)。義教は条件を付けずに東使を御所に招待し、盃を取らせ御剣を下すなど「天下無為儀お専被思食」す義教が「東使御対面儀」により「天下無為儀」を果たせたという強い気持ちがあったのではなかろうか。この対面は「管領、畠山両人計参申」ており、私的なものだった様子がうかがえる。

8月11日、満済は室町殿へ参上して義教と対面するが、義教は「二ヶ條、被仰畠山事在之(二つ、畠山満家入道に仰せられたことがある)」という(『満済准后日記』永享三年八月十一日条)。ひとつは九州の件で、もうひとつが持氏への贈物のことであった。贈物は対面時にもたらされた持氏からの進上品に対する答礼であり、「関東へ可被遣色々、御剣一腰、御鎧一両、盆、香合、食籠、以上五種可然歟(持氏へ遣わす品々は、御剣一腰、御鎧一両、盆、香合、食籠の五種でよいか)」を諮問したという。満済には「可為此分歟、又此外今一両種可被相副條可宜歟、両様不残所存可申(以上の件でよいか、さてまたこのほかにもう一種類追加したほうがよいか、思うところを残さず申すように)」という(『満済准后日記』永享三年八月十一日条)。満済は月次壇所(今回は地蔵院持円が担当)に「召寄遊佐」せて九州のことや関東贈物の件を問い合わせると、遊佐河内守は「此事不可及申入道、委細存知仕間申入也(この件は主に申し入れるまでもありません。委細を存じていますので申し上げます)」という。その中で、関東贈物の件については、「今一両種可被副條ハ猶可宜、以申入候五種、更以不可有御不足儀(もう一種追加することが望ましいでしょう。現状五種類ということですが、御不足があってはなりません)」と述べている。ただ、「此儀、先存知分申上候、但罷帰猶可相尋畠山歟(この件はまず私が知っていることを申し上げました。帰って畠山に今一度確認しましょうか)」と述べたため、満済は「先可披露(まずはその意見を室町殿に報告しよう)」と述べたところ、遊佐河内守は「此分御意得云々、仍不及畠山也(いま私が語った分はすでに室町殿に報告済みです。それなので畠山に聞く必要はない、と初めに申したのです)」というように、遊佐河内守はすでに畠山入道の所存を義教に伝えていたことがわかる(『満済准后日記』永享三年八月十一日条)。

結局、関東へは一品「段子三端」が追加され、8月22日、計六種類の返礼品が送られることとなる(永享三年八月廿二日「足利義教御教書案写」『貞助記』室:2678)。これを以て、公的に都鄙の和平が成立した。

●永享3(1431)年8月22『足利義教御教書案』(『貞助記』)

10月7日、山名時熈入道から満済へ「佐々河ヨリ御返事到来云々、就関東施設御対面事、諸大名去七月下遣状返報歟」(『満済准后日記』永享三年十月七日条)の知らせが届いている。ただ、この返報に対して満済が義教と対談した記録はなく、関東使節の対面により、篠川満直の返報に書かれていることは満済に諮るほどの重要性は持たなかったのだろう。

この頃、下総国では12月24日、千葉介直胤が明徳5(1394)年6月29日の『千葉介満胤判物』に任せて、真間山弘法寺別当・弁法印御房に対して、「真間弘法寺職地并西屋敷、長門屋敷、上畠、山野等」を安堵する安堵状を発給している(永享3(1431)年12月24日『千葉介胤直安堵状』)。

●永享3(1431)年12月24日『千葉介胤直安堵状』

永享4(1432)年正月7日、満済のもとに「二本松畠山修理大夫ト号、武田刑部少輔入道、赤松弥五郎以下来、各太刀賜之了」(『満済准后日記』永享四年正月七日条)という。奥州二本松の畠山修理大夫持重がどういった経緯で上洛していたのかは定かではないが、彼らは新年の表敬参賀に訪れたと思われる。武田刑部少輔入道はおそらく甲斐国から遁れていた武田信重入道と思われる。

そして正月10日、「当年壇所始」として壇所に義教が渡御し、満済は「初度渡御祝着々々」と祝いの言葉を述べる。そして「来三月中、御参宮(伊勢参宮。2月23日に伊勢国司北畠侍従が「御参宮来月十四日御治定」で用意のために満済に暇乞いをしている)」の件を話し、次に「富士御覧度之由、内々畠山、山名等意見可相尋之由(富士山を見たいが、内々畠山入道と山名入道に意見を尋ねよ)」と指示した(『満済准后日記』永享四年正月十日条)。満済はこれについて意見を述べておらず、問題視はしていない。

「都鄙和睦」の成立とともに義教の頭をよぎったのは、おそらく嘉慶2(1388)年9月16日の「准后前左大臣義満下向東国、観富士」(「続史愚抄」嘉慶二年九月十六日条『異長者補任』)の故例であろう。ただし、将軍直々に東国境界国である駿河国まで下向するということは、関東を刺激することになりかねないが、諸大名や満済を含めてその懸念はうかがえない。義教はこの件について秋の予定としているように急いではおらず、尊敬する亡父義満の故例により「天下無為」を象徴したいというのが、この駿河下向計画の本質であったのだろう。都鄙和睦が成って二か月後の永享3(1431)年9月15日、義教は「大和守(飯尾貞連)、沙弥」を通じて「今川上総介殿」に「富士浅間神社造替事」の進行が遅れていることを袖判にて「且不怖神慮、且不顧民煩之条、甚不可然」と𠮟責しており(永享三年九月十五日「奉行人連署奉書写」『御前落居奉書』室:2681)、富士参詣の計画立案の中で、富士を御神体とする浅間神社に、停滞している造替を早期に行うよう督促したのかもしれない。

その後、山名時熈入道(使者は被官山口遠江守)が満済に「富士御下向事、山名意見」として「今時節、尤可然目出候由」を伝え、参内後に再度壇所へ戻った義教にこの旨を報告している(『満済准后日記』永享四年正月十日条)。山名時熈入道は、御対面により「都鄙和睦」が成り「天下無為」となった「今時節」こそ、駿河国への下向は「尤可然」という言葉となったのだろう。この件は満済も問題視しておらず「都鄙楽観論」が強かったことがうかがえる。

翌永享4(1432)年正月11日早朝、義教は壇所を訪れて満済と対談。「富士御下向事、畠山意見趣」として「尤珍重」という、これまた楽観論の返事が伝えられた(『満済准后日記』永享四年正月十日条)。

| 山名時熈入道 | 今時節、尤可然、目出候 | 今の時期がもっともよいと思います。 |

| 畠山満家入道 | 雖何時候、可有何子細候哉、尤珍重々々、内々門跡様、春ハ富士霞ニ不見候歟、然者自然御逗留被送日数事モヤト存候、又国々用意、来月中計ニハ定可計会歟、来秋尤可然存 | 何時であろうとも、何の問題もなく大変良いことと思います。内々に門跡様に伝えておきますが、春は「富士霞」がかかり富士が見えない事があります。そのため長期にわたる滞在になりかねません。また国々の用意もありますので、来月中などは無理と存じます。来る秋などがもっともよいと思います。 |

満済はこのことを義教に詳細に伝えたところ、「可被延引、来秋」とあっさり秋への延引を受け容れている(『満済准后日記』永享四年正月十日条)。この将軍の意向は「則畠山、山名両人方へ申遣」ているが、義教が駿河下向をとくに急いでいないことは明白であり、駿河下向は私事からの発想であって関東への牽制という通説も成り立たない。

永享4(1432)年2月中旬頃、関東管領上杉憲実は「使者羽田」に書状を持たせて鎌倉を出立させた。「使者羽田」は4月21日に「三宝院御門跡領武蔵国高田郷」につき、飯尾加賀守為行が奉書を遣わした「判門田壱岐入道殿」のことである(永享四年四月廿一日「飯尾為行奉書案断簡」『醍醐寺文書之十三函』:室2703)。「上杉安房守雑掌」(『満済准后日記』永享四年三月十一日条)、「羽田入道上杉雑掌也」(『満済准后日記』永享六年十一月三日条)と見え、憲実は彼を使者として上洛させ、そのまま在京代官として置く予定なのだろう。

この旨を京都から憲実執事「長尾々張入道殿」に伝達した「沙弥性真」は、応永24(1417)年8月11日に「水本僧正(報恩院隆源)」が「伊豆山密厳院事」について申し立てた事につき、上杉憲基執事の長尾定忠へ取り次いだ「沙弥性真」(応永廿四年八月十一日「沙弥性真副状案」『醍醐寺文書一七函』)と同一人物である。なお、応永24年の副状案の端裏書に「ハね田 そへ状の案」とメモされており、一見「沙弥性真」と判門田壱岐入道は同一人物とも思えるが、永享4(1432)年4月21日に「沙弥性真」が憲実執事「長尾々張入道殿」に宛てた文書では、詳細については「御代官」が伝えるので省略する旨が記されている(永享四年四月廿一日「沙弥性真書状案」『醍醐寺文書一三函』:室2704)。もし、「沙弥性真」が代官判門田壱岐入道と同一人物だとすると、判門田壱岐入道以外に彼より上位の「御代官」が存在していたことになるが、後述のように憲実が越後国紙屋荘代官職を欲し、篠川殿満直(紙屋庄代官職)と直接やり取りしたという噂に関し、義教は都鄙平穏を一番に考える憲実が「代官トシテ羽田参洛事也」なのに公方に諮ることもせず、直接満直に直接話を通すわけがないと述べている通り、京都雑掌(代官)は判門田一人である。そして、「判門田壱岐入道」の法名は「祐元」であることから(宝徳二年十月十一日「畠山徳本奉書写」『松雲寺文書』)、「沙弥性真」と判門田壱岐入道は明確に別人である。応永24(1417)年の端書「ハね田 そへ状の案」は、判門田壱岐入道が沙弥性真を使者として派遣したため、使者の名ではなく差出人たる判門田壱岐入道をメモしたものであろう。

憲実使者の羽田壱岐入道は、2月23日頃に近江国守山宿に到着し、管領義淳に「先守山ニ罷着、自其案内ヲ申入」ている(『満済准后日記』永享四年二月廿三日条)。2月24日、管領は甲斐左京亮を満済に遣して「可参洛仕之由可申歟云々、但可依時宜」と問い合わせ(『満済准后日記』永享四年二月廿四日条)、満済は「此子細、今日吉日也、早々可被達上聞條可然、参洛日次事、被任上意歟」と返答している。その後の結果は記されていないが、すぐに義教に伝えられて上洛の日程が決定され、2月26日には守山宿に連絡されたとみられる。2月27日には「鎌倉管領上杉安房守使者羽田壱岐入道参洛」し「公方様御目」っており(『満済准后日記』永享四年二月廿八日条)、即座に上洛と御対面が許されたことがわかる。先日の篠川満直への御教書はあくまでも表向きの理由を述べただけであり、義教の本心は「天下無為儀お専被思食」(『満済准后日記』永享三年三月廿日条)だったのである

翌2月28日、羽田壱岐入道は満済に「今日房州状等持参」し「紬十、馬一疋栗毛」を献じ、「羽田分」として「馬一疋、千疋」を献じている。

翌2月29日早朝、満済は京都へ入り室町殿で義教と対面し、昨28日に羽田壱岐入道が満済に渡した「上杉安房守状」(『満済准后日記』永享四年二月廿九日条)を見せている。上杉憲実の書状の内容は以下の通り。

●「上杉安房守状」(『満済准后日記』永享四年二月廿九日条)

| (一) | 京都領事、自已前如被仰出、不可有相違之由 上意候之 | 関東が預かる京都御料返上の件で、以前から仰せられているように、返上を間違いなく進めるようにとの鎌倉殿の上意です。 | 年不詳二月十三日 「上杉憲実書状写」 (『静嘉堂本集古文書』) |

| 関東京方所領共悉可渡進、早々御代官下向候様可被仰付 | 関東の京方所領についてはすべてお戻します。早々に御代官を下向させるようご命令ください。 | 『満済准后日記』 永享四年三月十一日条 |

|

| (二) | 関東五山長老、器用西堂等雖被挙申度、時宜難計間、先令啓候 | 関東五山の長老はその器たる西堂を吹挙しようと存じますが、室町殿の御意思がわかりませんので、まずはこの旨を御披露ください | 『満済准后日記』 永享四年三月十一日条 |

3月11日、管領義淳は飯尾美作守を醍醐寺の満済のもとへ遣わし「今度参洛仕上杉安房守使節羽田申入候」の「両条」である「関東京方所領共悉可渡進、早々御代官下向候様可被仰付」ならびに「関東五山長老、器用西堂等雖被挙申度、時宜難計間、先令啓候」について、「早々被達上聞者可畏入」と願っている(『満済准后日記』永享四年二月廿九日条)。これに加えて、管領義淳自身の「当職上表事、去年以来連々申入、被懸御意者畏入」の合計三か条を伝えたが、満済は「両三日聊御風気事」で対面できず、「宗清僧都」に対応させている。

●管領義淳からの依頼(『満済准后日記』永享三年三月廿四日条)

| 條 | 依頼元 | 斯波義淳からの用件 | 宗清僧都からの返事 |

| (一) | 関東管領憲実 | 関東京方所領共悉可渡進、早々御代官下向候様可被仰付 | ・以一色左京大夫可被申條尤可宜候 ・東両條事、以一色左京大夫可被申旨 |

| (二) | 関東五山長老、器用西堂等雖被挙申度、時宜難計間、先令啓候 | ||

| (三) | 管領義淳 | 当職上表事、去年以来連々申入、被懸御意者畏入 | 当職上表事、去年以来御申難儀之由、数度被申了、於今又同前候 |

宗清僧都は満済からの指示とみられるが、「上杉安房守雑掌申両條京方所領悉可渡事、関東五山長老吹挙事、事」は「以一色左京大夫可被申條尤可宜候」と答えている(管領上表はそもそも「難儀」としているのでこれについての返答はない)。

3月17日、満済は「関東ヨリ今度申、京方御領如元悉可渡申、早々可被下御代官」という件について、畠山満家入道、山名時熈入道の両人と打ち合わせ、「如此申上者、可被下御代官歟、就其京都奉行人ヲ被定、安房守雑掌羽田入道折紙ヲ被召下、各可下代官由可被仰歟、如何(関東からの申し出につき、御代官を下すべきか、または京都奉行人を定めて憲実雑掌の判門田壱岐入道に折紙を下すか、所領を持つ各々が代官を下すようお命じいただくか、如何か)」と問うと、畠山、山名両人も「此仰尤珍重」と賛同したため、この件を義教に申した(『満済准后日記』永享四年三月十七日条)。

翌18日、満済は室町殿に参じて義教と対面し、「上杉七郎(上杉憲実兄・七郎頼方)」の事で「今度関東上杉安房守、頻申入」がある件について、義教は「御免事、不可有子細旨被可仰遣(七郎赦免の件は、間違いなく行う旨を憲実に遣わすように)」と指示したが、「長尾上野入道、若猶申所存事在之者、只今安房守方へ御返事可相違間、先内々被仰出也、所詮七郎事、可有御免、無異儀可存其旨由、可仰遣長尾上野方(七郎と敵対した越後守護代・長尾上野入道がもし未だに何か異儀があるのであれば、今の憲実への返事と相違してしまうので、まず内々にこの件を長尾に『上杉七郎は赦免するので、異儀ない旨を確認せよ』と申し遣わせ)」ことを、大内家の家督問題などとあわせた「三ヶ條」として畠山満家入道へ伝達するよう満済に指示している(『満済准后日記』永享四年三月十八日条)。これは応永末年、越後国前守護の憲実兄・上杉七郎頼方と守護代長尾上野介邦景入道の対立から軍事衝突に発展し、敗れた頼方が越後守護職を罷免された件で、憲実がその赦免を願い出たのだろう。長尾邦景入道と憲実との関係は良好であり、邦景入道も義教からの強い要請もあって、これに異儀を唱えることはなかったと考えられる。

そして、3月29日の月次連歌の前に満済は室町殿に早出して義教と対面。「去十八日、被仰出畠山三ヶ條返事申入」ている。そのうち上杉七郎頼方の赦免については、「上杉七郎事、長尾右京亮、高野参詣仕候、罷帰候者、相尋重可申入」(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)といい、在京の上野入道の子・右京亮実景が高野山参詣で留守だったため、意志の確認ができなかったことから、帰洛後に確認するとの報告であった。

さらにこの日、満済が畠山満家入道へ追加で確認するよう指示されたこととして、越後国紙屋庄についての案件があった。越後国紙屋庄は、前年永享3(1431)年2月29日に「越後国紙屋庄実相院門跡領事、可被進佐々河、於実相院者近所ニ替地可有御計之由被仰出」(『満済准后日記』永享三年二月廿九日条)て、「被進佐々河了」の地であった(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)。ところが「此代官職事、上杉安房守関東管領執心事、今度初被知食了(紙屋庄の代官職を関東管領憲実が大変欲している件は、室町殿は今回初耳である)」というように、紙屋庄代官職を上杉憲実が欲しているという噂に義教が不審を抱いたのであった。

義教が満済に述べたことは「然者、去年実相院計トシテ改代官申付別人時、不申子細哉、仍為公方モ実相院へ被遣替地於丹後国、此庄紙屋事、被遣佐々河了、此時節安房守兎角地下ヲ執心之由、越後守護代長尾上野入道、去年以来申間、一向以緩怠之儀、上野入道申入由御意得處、今度安房守代官羽田罷上、内々属遊佐申旨之由、只今被聞食之間、此間長尾上野入道懈怠儀モ不在之由御不審被散了、次上杉安房守此代官職事、直ニ佐々河方へ申入云々、此條安房守沙汰トモ不被思食事也、是程此在所執心之儀在之者、ナトヤ幸ニ代官トシテ羽田参洛事也、以此者公方ヘモ不申哉、御不審又此事也、凡安房守都鄙事一大事ト存スル者也、就此庄事又都鄙間事ヨモ無正体様ニハ存申候ハシト思食處、越後守護代上野入道如申状者、此庄事故又京鎌倉事、如何と存間、浅猿候ト云々、此條更不被得御意事也、サレハトテ安房守是程ノ所存ハ候ハシト思食也、所詮安房守已執心之由申状無子細者、先此庄佐々河代官可沙汰居事ヲハ可相延歟、重就安房守申状可被加御思案云々、且此等趣召寄羽田、遊佐具可申聞(紙屋庄代官職の件について、憲実が欲しているというのであれば、なぜ去年実相院から代官を改める際になにも言ってこなかったのか。どこからも意見はなかったのでこちらも実相院へ丹波国内に替地を与えて、紙屋庄は篠川満直へ遣わしたのだ。実はこの頃、憲実は紙屋庄の地下代官を望む旨を越後守護代長尾上野入道に去年以来申していたが、長尾入道が「自分が取り次がずにまったく怠けていた」ことを報告し、今度は憲実代官判門田壱岐入道が上洛して、内々に畠山家職の遊佐河内守に憲実が紙屋庄代官職を希望している旨を話し、その内容を聞き、なるほど長尾上野入道の懈怠のことは知らなかったと納得した。次に、上杉憲実がこの代官職について直に篠川へ申し入れたことも長尾入道の申し入れにあったが、私は憲実が篠川へ直接このことを申し入れたとは思っていない。憲実がこれほど紙屋庄代官職を欲しているのであれば、ちょうど代官として判門田壱岐入道が上洛しているのに、どうして彼を通じてこちらへ申さないことがあろうか。憲実であれば当然そうするだろうし、篠川へ直接話をすることはなかろう。この話が疑わしいのはまさにここなのだ。そもそも憲実は京都と鎌倉との関係を第一に考える人物である。私事の紙屋庄代官職ごとき事のために都鄙の関係を危うくすることなどありえない。長尾上野入道のこの件についての申し入れは信用ならず、呆れるばかりだ。憲実は篠川と直接話したという件はまったく信用していないが、憲実がこれほどまでに紙屋庄代官職を欲しているのは知らなかった。憲実の執心する紙屋庄代官職について差支えがなければ、まず篠川満直への代官職認可を延引すべきか。また、憲実の申状についてもう一度思案しよう。こちらでも憲実の希望について代官判門田を召して遊佐河内守を通じて詳しく聞くように)」(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)とのことであった。

畠山は室町殿上意につき「召寄羽田委細以遊佐申」すと、判門田壱岐入道は「此仰旨、殊忝畏入候(憲実を信頼しての仰せ、本当に有難く畏れ入ります)」と礼を述べ、「遊佐の状」を所望した。畠山満家入道は満済に「可遣哉」と問うと、満済は「不及伺申入事也、以口上申條々載状所望處ニ不可及故障事歟、定安房守方へ下遣、為令一見歟、殊宜様覚也(おっしゃる事は伺うまでもありません。室町殿の言葉を、口上で伝える所を條々にした書状を所望しているだけであり、なんら問題ないでしょう。おそらく憲実のもとへ下して内容を一見させたいのでしょう。大変宜しいと思います)」(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)と答えた。

もう一点、駿河国の守護職「今川上総守」の「相続仁體事」での問題も発生している。先年、今川上野介範政が病に倒れた際、相続人として「末子千代秋丸」と定めたが、その事は義教は「内々被聞食及」んでいる(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)。ところが、千代秋丸は「此者事母関東上杉治部少輔姉妹」であり、義教は「幸ニ嫡子以下兄弟数輩在之、閣此等堅固幼少七八歳者ニ可申付條、併別心様ニ可罷成歟、不可然由先度以山名状上意趣具申下了(幸いなことに範政嫡子以下、兄弟数名がいるが、彼等成人者を差し置いて、わずか七、八歳の幼児に家督を申し付けるというのは、なにか疾しい心でもあるのではないか。この相続は認めない旨を先ごろ山名時熈入道の状に詳細に記した)」という。

この返事は3月28日に満済のもとに「自山名方同今河方申、山名使者山口、今河使者三浦安芸云々来申旨、同今河罰状等、此門跡へ状持参(山名方から山口遠江守、今川方から三浦安芸守がそれぞれ満済を訪れ、「今河罰状」と満済への書状を持参)」している(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)。その内容は「嫡子事、如伴可申付處、此者事以外無正體、始終奉公且以不可叶条見限了、内者共又同前儀候、仍去年所労以外時節、内者共寄合せメテハ幼少間、未来器用モヤト存間、千代秋ニト申了、已所労本複仕上者、相続仁體先何トモ不被定下者可畏入云々、且非緩怠別心儀、以罰状申入候也(嫡子彦五郎にともに来るよう申付けましたが、この者は精神状態がよくありません。常にご奉公することは不可能であると見限っております。被官共もまた同様に思っております。そのため、昨年私の病が重篤となった際、被官共を集めて、『千代秋丸は幼少で将来は家督にふさわしくなるだろう』と、家督を千代秋とする旨を決定しました。ただ、私の病が本復した上は相続人の件はまず誰とも定め下されないようお願いします。また、千代秋丸を家督に定めんとしたことは、決して緩怠別心ではない旨、罰状を提出いたします)」というものだった。

満済は、室町殿に参じて義教にこの件を報告したところ、再度「誠於嫡子事者、器用トモ又非器用トモ為上ハ難仰出事也、随逐父非器用之由見限上ハ勿論歟、末子千代秋丸七歳云々、此器用又御不審也、七八歳小者事、只今器非器難定様思食也、是モ未来若器用モヤノ分ニテコソ可申付旨ヲハ申ラメト思食也、然者、大事国相続仁體、於不見定者又難申付歟、然者、就母方有縁関東隣国之間、此者ニ申付儀ト諸人上下可意得條ハ御案内也、然者今河事此小者母ユヘ歟、関東一体雑説之間、及種々沙汰了、且又山名執申入キ、如此處ニ只今此小生ヲ執別相続ノ仁體ト定條、旁心中非無御不審也(本当に嫡子の事については、器とも非器とも結論を言い難い。父範政が彼をその器にないと見限ったのであれば仕方がなかろう。末子の千代秋丸はわずか七歳という。彼が器たるかは疑問だ。七、八歳のこどもの事を今の段階で器たるか否かを判断できまい。これも将来、器用であれば家督を申し付けるべきだと申してはどうか。駿河国という重要な国を相続する人物の器量が不明であれば国を任せられないだろう。そうであれば、駿河が母方有縁の関東と隣国だから範政が千代秋丸を家督に据えようとしているのだと、人々がみなそう思うのも当然だろう。そうであれば、今川家はこの幼児の母が関東有縁のため、関東と一味同心しているとの噂があるので、いろいろ判断している。また、山名時熈入道が申すには「この私をとくに相続人に定めた」と言うが、本当かどうか不審がないわけではない。)」という(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)。今川家から駿河守護職の返上も視野に入れているという、相当強い恫喝となっている。

今川範国―+―今川範氏――今川泰範

(上総介) |(上総介) (上総介)

| ∥ 【嫡男】

| ∥――――――今川範政―+―今川範忠

| ∥ (上総介) |(彦五郎)

| ∥ ∥ |

| 上杉朝興――女子 ∥ |【二男】

|(中務大輔) ∥ +―今川弥五郎

| ∥ |

| ∥ |

| ∥ +―女子

| ∥ ∥

| ∥ ?

| ∥ ∥

| ∥ 一色教親

| ∥ (五郎)

| ∥

| ∥――――――今川千代秋丸

| ∥

| 上杉氏定―+―女子

| (弾正少弼)|

| +―上杉持定

| |(治部少輔)

| |

| +―上杉持朝

| (修理大夫)

|

+―今川貞世―+―今川貞臣

|(伊予守) |(伊予守)

| |

| +―各和貞継

| |(伊予守)

| |

| +―今川言世

| |(右馬助)

| |

| +―尾崎貞兼

| (右京亮)

|

+―今川仲秋―+―今川貞秋

(左衛門佐)|(遠江守、右衛門佐)

|

+―今川氏秋

|(右馬助)

|

+―今川直秋

|(大蔵大夫)

|

+―今川国秋

続けて「一色左京大夫子息五郎事」でも「今河上総、縁ニ可罷成之由、去年以来申間、不可有子細由被仰出キ、此時ノ申状モ、以前関東所縁事ユヘ及雑説了、雖然、委細以聞食披儀、于今畏存間、弥無二御心安者ト被思食様可致奉公條本意間、一色左京大夫所縁事申入云々、然者已関東有縁小者ニ国事可申付條又関東ヘ■無二者ト申哉、所詮旁今河尚々不被■御意也、於千代秋丸事者、是非不可叶■自余兄弟内シカト申付趣お重可申入由、能々山名可申付(一色持信の子息・五郎教親のことでも、今川範政が彼と縁組したいと去年から申入ていた件で、私はとくに問題ないと言ったが、この時に出された申状も「私は関東所縁ということで様々な雑説があります。しかし、委細をお聞き届けいただき、より一層室町殿が頼りになる者だと思われるよう奉公することこそ本意であるため、室町殿近臣の一色持信との縁組を申し入れたのです」とあった。そうであれば、すでに関東有縁の幼児に駿河国守護職を申し付けてほしいとの事はいっそう関東への忠節を誓うということか。そうであれば今川家に駿河は任せられない。千代秋丸の家督相続は認めないので、他の兄弟から選ぶようにしかと申し付けよと再度申し入れるよう、山名時熈へよくよく申付けよ)」との仰せだった(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)。

これを受けた満済は「此仰旨、召寄山口申付」たが、すでに「今日及夜陰間、明旦可参」と指示。翌4月1日早朝、山名時熈被官の山口遠江守が満済のもとを訪れ、「此事山口ニ召仰」し、山口も「上意條々尤候、早々可申下」ことを伝えている(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)。なおこの件は駿河国へ送達されており、4月25日に満済のもとに今川範政から両使「三浦安芸守、クシマ(福島)」が遣わされ「自今河上総介方状到来、一跡相続仁體、器用事申入也」ている。もともと範政は「嫡子」を器量なしとしており、「嫡子」に家督を譲るつもりはなかったため、「嫡子」以外の人物を家督に付けるつもりだったのだろう。こうしたことで6月下旬、「駿河守護今河上総介嫡子彦五郎遁世」し、その知らせが6月29日に義教のもとに到来した(『満済准后日記』永享四年六月廿九日条)。事実上の範政による「嫡子彦五郎」の廃嫡であろう(その後、彦五郎は出家したのち駿河を出て上洛し、義教の庇護下に入る)。しかし、永享5(1433)年3月15日、「今河総州駿河守護、娚子彦五郎事、器用不便由、今河遠江入道申旨内々達上聞了」と、一門の今川遠江入道(範政父泰範の従弟・貞秋)が満済に「娚子彦五郎(他と揃えて「嫡子彦五郎」の意か。これまで数回にわたり「嫡子彦五郎」と記されている語句が、ここのみ「娚子彦五郎」となっているからといって、字面通り「甥」の意とするのは不自然)」は器用の仁であり、廃嫡はよろしくない旨を訴えており、満済はこれを内々に義教へ伝えている。

義教の駿河下向は、範政が「先年」倒れて関東由緒の「千代秋丸」を相続人と定めたことを「内々被聞食及」(『満済准后日記』永享四年三月廿九日条)んだことが発端なのではなかろうか。

一方、4月21日、上洛中の関東管領使者・判門田壱岐入道は帰国することとなったと思われ、満済から慶円法眼が遣わされて「関東管領上杉安房守方へ返事遣之盆堆紅、輪光、金襴赤地一端、白太刀一腰」が下されている。また判門田自身にも「羽田方へ三重太刀」が遣わされた(『満済准后日記』永享四年四月廿一日条)。また、同4月21日、将軍義教から何らかの指示(文書が前闕で判断できず)が関東奉行人の飯尾加賀守為行を通じて「判門田壱岐入道殿」に下されているが(永享四年四月廿一日「飯尾為行奉書案断簡」『醍醐寺文書一三函』室:2703)、これは「京方御領如元悉可渡申」という関東の依頼に基づいて「三宝院御門跡領武蔵国高田郷事(横浜市港北区高田町)」について返付するよう命じた文書と考えられる。高田郷は元来「右大臣家法華堂領」であるが、醍醐寺がこれを管掌しており、今回沙汰の対象になったとみられる。

●永享4(1432)年4月21日「飯尾為行奉書案断簡」(『醍醐寺文書一三函』室:2703)

当時の醍醐寺管領の所領は以下の通り。このうち、関東の所領は、武蔵国橘樹郡高田郷(鎌倉二位家右大臣家両法華堂領)、上総国梅佐古村の二か所であるが、上総国梅佐古についての返付に関しては指示がなされていない。

| 所職 | 国 | 庄園等 |

| 三宝院 | 尾張国 | 安食庄 |

| 潮部南郷 | ||

| 国衙 | ||

| 鳴海庄 | ||

| 得重保 | ||

| 丹後国 | 朝来村 | |

| 鹿野庄寺辺田 | ||

| 近江国 | 船木庄 | |

| 田河庄河毛郷 | ||

| 越前国 | 河北庄 | |

| 丹波国 | 曾地村 | |

| 三河国 | 国衙 | |

| 山城国 | 山科地頭職 | |

| 小野庄 | ||

| 久世郷 | ||

| 久多庄 | ||

| 美濃国 | 帷庄 | |

| 牛洞郷 | ||

| 若狭国 | 名田庄須恵野村 | |

| 肥前国 | 佐嘉庄 | |

| 宝池院 | 筑後国 | 高良庄 |

| 尾張国 | 枳豆志 | |

| 金剛輪院 | 伊勢国 | 渡会郡棚橋大神宮法楽寺、末寺等寺領 |

| 遍智院 | 越中国 | 石黒庄太海郷 |

| 石黒庄院林郷 | ||

| 阿波国 | 金丸庄 | |

| 伊勢国 | 南黒田 | |

| 安養院 | 筑前国 | 楠橋庄、寺辺屋敷等 |

| 菩提寺 律院 | 山城国 | 宇治郡左馬寮、寺辺田 |

| 鳥羽金剛心院 | ||

| 大智院曼荼羅寺 (小野万荼羅寺之事) |

方々所職 | |

| 醍醐寺座主 | 伊勢国 | 曽祢庄 |

| 越前国 | 牛原四ケ郷(丁、井野部、牛原、庄林) | |

| 近江国 | 柏原庄(供僧中) | |

| 大野木庄 | ||

| 河内国 | 五ケ庄 | |

| 山城国 | 笠取庄 | |

| 肥前国 | 山鹿庄 | |

| 伝法院座主 | ― | 寺領(在別) |

| 左女牛若宮別当職 | 土佐国 | 吾川郡大生郷 |

| 吾川郡仲村郷 | ||

| 尾張国 | 日置庄 | |

| 筑前国 | 若宮庄武恒、犬丸方 | |

| 摂津国 | 山田庄 | |

| 桑津庄 | ||

| 大和国 | 田殿庄 | |

| 美濃国 | 安八郡森部郷 | |

| 源氏・千種両町 | ||

| 篠村八幡宮別当 | 丹波国 | 篠村庄 |

| 佐伯庄地頭方 | ||

| 佐々岐 | ||

| 河口 | ||

| 黒岡 | ||

| 光久 | ||

| 葛野新郷 | ||

| 上総国 | 梅佐古 | |

| 三条坊門八幡宮別当職 | 山城国 | 多賀 |

| 高島 | ||

| 摂津国 | 時友 | |

| 越中国 | 御眼庄吉河 | |

| 高倉天神別当職 | 近江国 | 愛智郡香庄 |

| 仏名院 | 摂津国 | 鞍庄、敷地 |

| 清閑寺法華堂別当職 | ||

| 清閑寺大勝院 | ||

| 清閑寺南池院 | ||

| 鎌倉二位家右大臣家両法華堂別当職 | 讃岐国 | 長尾庄 |

| 造田庄 | ||

| 武蔵国 | 橘樹郡高田郷 | |

| (醍醐寺三宝院領か) | 但馬国 | 朝倉庄、福元方 |

| (醍醐寺三宝院領か) | 山城国 | 日尾寺、善縁寺 |

同21日、「沙弥性真」は憲実執事「長尾々張入道殿」に宛てて、早々に同地を「彼御雑掌」へ打渡すよう指示する飯尾為行折紙案を送って、これを憲実に報告するよう依頼しているが、詳細については「御代官」が伝えるので省略する旨が記されている(永享四年四月廿一日「沙弥性真書状案」『醍醐寺文書一三函』:室2704)。なお、通説では「沙弥性真」は判門田壱岐入道と同一人物とされるが、当時の憲実の京都雑掌(御代官)は判門田壱岐入道のみと考えられることから、両者は別人である。

●永享4(1432)年4月21日「沙弥性真書状案」(『醍醐寺文書一三函』室:2704)

その後、憲実から武蔵守護代へ打渡が指示されたと思われるが、この打渡は例の如く沙汰が行われないままに延引されており、三宝院雑掌により鎌倉に直接訴えがあったため、おそらく12月15日、鎌倉殿持氏から管領(武蔵守護)上杉憲実へ沙汰が下り(御教書は現存せず)、同15日、憲実から再度守護代「前石見守(大石憲重)」にその沙汰が指示された(永享四年十二月十五日「上杉憲実奉書案」『醍醐寺文書一三函』室2743)。大石憲重入道には数日後に奉書が届き、12月18日、「前石見守(大石憲重)」は代官「鎌田助次郎殿、村田平三郎殿」を両使として現地へ派遣し、「任去十五日御遵行之旨」せて三宝院雑掌に「沙汰付下地」けるよう命じている(永享四年十二月十八日「大石憲重遵行状案」『醍醐寺文書一三函』室2744)。そして12月23日、「沙汰(付)下地於三宝院雑掌候訖、仍渡状如件」(永享四年十二月廿三日「大石憲重打渡状案」『醍醐寺文書一三函』室2749)と、ようやく高田郷の打渡が完了した。持氏が京都に約束した「京方御領如元悉可渡申」という件も、この一ヶ所の打渡をみてもなかなか進展しない事実がうかがわれる。

義教は、関東とは対立無き中庸を保ちたい考えだった様子がうかがえる。関東との対立発生を避けるためにも京都と関東が管轄する地を峻別し、互いにその干渉を徹底的に避けるよう動いていたのだろう。かつて持氏が京都管掌の越後国に軍勢催促を行った際に、融和姿勢の義教の態度が一気に硬化したのもこうした考えが背景にあると考えられる。

関東政策において義教がもっとも頭を痛めた問題は、故義満以来、京都が支援し続ける必要がある負の遺産「京都御扶持之輩」や篠川殿満直の存在だったろう。義教は、鎌倉殿持氏が「関東安穏」を理念とし、それに反する「京都御扶持之輩」を排除するために戦っていることは理解していただろう。しかし、義教としても「京都扶持之輩」の支援は京都の威信にかけて行わざるを得ないことで、そこには関東と京都の間に妥協点はなかった。義教は「天下無為」の「御政道」を理想に掲げながらも、それを達成するためには「天下無為」を否定しなければならなかったのである。義教は故義満、故義持が遺した「負の遺産」のために、矛盾を抱えながら非常に難しい関東政策を行っていたのである。

鎌倉殿持氏は、政所執事二階堂盛秀をはじめ、関東管領からの使者を送るなど、京都とは対話と融和の姿勢を崩さなかったが、関東政策においては「関東御扶持之輩」の追捕を徹底的に行い、この点は妥協しなかった。京都(笹川満直の提案)からの「三ヶ条」に関する罰状要求を峻拒したのも、関東平穏の理想を阻む存在を野放しにはしないという持氏からの強いメッセージであったろう。そして、関東管領の使者が上洛している最中でもその姿勢は変わらず、永享4(1432)年3月頃の「於常州石上城合戦」で「小野崎越前三郎殿(小野崎通房)」が「致分捕」たことに、3月20日、持氏は「尤以神妙、向後弥可抽戦功」と賞している(永享四年三月廿日「足利持氏御教書」『阿保文書』室:2700)。また、同日「中忠」なる人物もまた持氏の御感を得たことを「目出度候」と文書を送っている。「中忠」が如何なる人物かは不明だが、鎌倉在住で通房とも親しい人物と考えられる。なお、この「石上城合戦」は石神城(那珂郡東海村石神内宿)での佐竹祐義入道方との戦いとみられるが、石神村は小野崎通房の知行地と考えられることから、佐竹祐義勢の攻撃であると思われる。

4月28日には、足利持氏以下、上杉憲実、武田信長、千葉介胤直ら九人が相模国大住郡の大山寺伽藍造営つき、馬を奉納している(永享四年二月廿八日「大山寺造営奉加帳」『相州文書 大山寺八大坊所蔵文書』室:2706)。当時の胤直は20歳だが、叙位された経験もなく無官でもあった。鎌倉は管国守護職のみならず諸役人としての国人も常在しており、当然彼ら以外にも大山寺への奉加にふさわしい家格の人物がいたにも拘わらず、彼ら九人が選ばれた理由は定かではない。奉加の面々を見ると、関東管領憲実が筆頭にあり、四番目の一色持家、直兼は鎌倉殿御一家、後列三名はいずれも鎌倉奉行人という位置づけだが、家格としてはいずれも鎌倉殿被官人であり、守護家の武田信長、千葉介胤直よりも家格は下となるのであろう(次代の古河公方成氏の時代では千葉介の家格は別格だった)。

●永享4(1432)年4月28日『大山寺造営奉加帳』(『相州文書』「大山寺八大坊所蔵文書」)

6月14日、管領義淳の「子息民部大輔他界」と伏見に伝わった(『看聞日記』永享四年六月十四日条)。「民部大輔」は応永32(1425)年11月20日に「武家管領畠山右衛門佐入道満家三男加首服、又左兵衛佐義淳号勘解由小路也、入道殿御一族也、加首服、名字義豊云々、是禅門令相計給也、義字、当時諸人輙不付之也」(『薩戒記』応永卅二年十一月廿日条)、「管領息次男并兵衛佐息、今日元服、参御所、兵衛佐息ハ入夜参」(『兼宣記』応永卅二年十一月廿日条)と、当時の管領畠山満家入道の次男または三男とともに元服した「義豊」に相当する(実際は民部大輔ではなく治部大輔)。貞成入道親王は義豊を「器用之人」(『看聞日記』永享四年六月十四日条)と認識している。父の管領義淳は将軍義教相手にも妥協しない駆け引きを行い得る人物であり(義淳については、被官らの訴え(義淳自身が命じたものであろう)を額面通りに受け止めて、彼を薄弱と評する論もあるが、当然不可である)、その薫陶を受けて成長したのだろう。なお、義豊と同日に元服した畠山満家入道「次男」または「三男」については、系譜上満家次男は持永、三男は持富であるが、いずれとも義持入道から「持」字を下されており、どちらに該当するかは不明。

●斯波武衛系図

+―尼秀清澄心

|(本光院三世)

|

足利高経―+―斯波義将―――+―尼秀晃明仲 +―尼秀雄仙方

(修理大夫)|(治部大輔) (本光院四世) |(景愛寺前住)

| ∥ |

| ∥――――――――斯波義重――――斯波義淳―+―斯波義豊

| ∥ (治部大輔) (治部大輔) (治部大輔)

| ∥ ∥

| ∥ ∥―――――+―斯波義郷―――斯波義健

| ∥ ∥ |(治部大輔) (治部大輔)

| ∥ ∥ |

| ∥ 甲斐教光―+―女子 +―斯波持有

| ∥ |(家女房) (左衛門佐)

| ∥ |

| 吉良満貞女 +―甲斐常治

| (美濃守)

|【民部家】

+―斯波義種―――――斯波満種――――斯波持種―――斯波義孝

(伊予守) (左衛門佐) (修理大夫) (民部少輔)

●畠山系図

畠山基国―+―畠山満家――+―畠山持国―――畠山義就

(右衛門督)|(右衛門督) |(左衛門督) (右衛門佐)

| |

| +―畠山持永

| |(左馬助)

| |

| +―畠山持富―+―畠山政久

| (尾張守) |(弥三郎)

| |

| +―畠山政長

| (左衛門督)

|【能登守護】

+―畠山満慶――+―畠山義忠―――畠山義有

(修理大夫) |(修理大夫) (阿波守)

|

+―畠山持幸

(右馬助)

永享4(1432)年7月20日、今川範政から三浦安芸守が満済に遣わされ、「自今河上総介、今度富士御覧ノ為下向、於分国駿河、御昼ノ休御宿事、任鹿苑院殿御下向例、律院可用意之條如何(今川上総介より、室町殿の今度の富士御覧の御下向に際し、駿河国における御昼の休憩所の事につき、故鹿苑院が下向された例と同じく、律院を用意致そうかと思いますが、如何か)」と問い合わせがあった(『満済准后日記』永享四年七月廿日条)。

このような中で7月25日、義教は「内大臣」に移り(『尊卑分脈』)、8月27日に「将軍大臣御直衣始」を行い(『満済准后日記』永享四年八月廿七日条)、翌8月28日に「左大臣」に転任する(『尊卑分脈』)。翌29日、満済は義教から招請を受けて室町殿へ参向して対面し、義教から「就富士御下向事、関東安房守内々申入状返事被仰付赤松播磨守、其案文一見了、文言少々申意見了(富士御下向の事について、関東の上杉安房守から内々の申入状があり、その返事を赤松播磨守に命じたとして、満済にその案文を渡し、満済は一見して文言について少々意見を述べ)」ている(『満済准后日記』永享四年八月廿九日条)。

8月30日、将軍は満済が詰める月次壇所を訪れて様々に話をしている。義教は「自関東上杉安房守方重注進、今度富士御下向ニ就テ、関東雑説以外、仍鎌倉殿怖畏間、為身用心万一雖五騎十騎候、近所者臨期馳参候者、一向無正体儀可出来歟、後々雑説又不可断候、当年事ハ、平ニ被相延候者、尤以珍重可畏入云々、安房守状、畠山并赤松播磨守方両所ヘ遣也、此状今夕備上覧(関東の上杉憲実から再度注進が到来した。言うところは『今度の富士御下向について、関東では様々に噂されて大変な混乱が起こっています。鎌倉殿持氏も恐れて万一の身の用心のために身辺に五騎、十騎の護衛を配している状態です。近隣の者が鎌倉の危機と感じて馳せ参じた場合はもはや収拾がつかなくなり、風聞だとも言えなくなります。今年はどうか御下向を延期頂ければありがたい限りです』と言ってきている。この安房守状は畠山満家入道と赤松播磨守満政のもとに遣わされていて、夕方に持ってきたものだ。)」(『満済准后日記』永享四年八月卅日条)という。憲実は、8月中旬に鎌倉から二通の御下向延引を願う書状を送っていたことがわかる。

9月2日、「抑室町殿、明日東国へ下向可被富士御覧云々、管領遠江分国之間、為用意一両日以前下向、此事管領前管領畠山被仰談之処、枝葉ノ御事と諫申、仍御詠一首、両人ニ被遣(室町殿は明三日に富士御覧のために東国へ下向とのことで、管領は遠江国守護であることから、受入用意のために今日明日に遠州下向を管領と前管領畠山満家入道に仰せになったが、管領と畠山入道は、憲実からの書状を読んで東国下向は延引されるべきと考えており、一両日以前の下向など枝葉の事ですと諫めた。すると室町殿は一首を詠んで、管領義淳と前管領満家入道に示した)」(『看聞日記』永享四年九月二日条)。その一首は以下の通り。

これを聞いた人々はその意趣に「感嘆」した。和歌に深く理解を示す義教の真骨頂だが、これには駿河下向に反対していた管領義淳も畠山満家入道も含め、義教の信念が「是程被思食上ハと申て令治定(室町殿のお考えがそこまで深いのであれば仕方がない、と述べて決定)」し、富士御覧の駿河下向は治定された。しかし、二度にわたる関東管領上杉憲実からの愁訴も考慮され、「但関東ニ有物言、此時下向、種々有沙汰云々、仍諸大名御前評定、延否未定(関東管領憲実から意見が出されており、(和睦が成ったばかりで都鄙が安定していない)この時期の下向を聞いた関東では、いろいろ憶測が取沙汰されているという。そのため、下向の時期について畠山左衛門督入道ら定例の諸大名が呼ばれ、室町殿も出席して評定が行われたが、延引の可否は決定できなかった)」(『看聞日記』永享四年九月二日条)という。その内容は「関東有物言、御下向不可然之由、畠山申留、然而■赤松等申勧御下向云々、関東存野心可有恐怖事歟、数日之儀枝葉事也(関東から御下向につき意見が来ているが、やはりこの時期の御下向はよろしくないと畠山満家入道が述べた。ただ、赤松満祐入道らは御下向を勧めた。関東に野心があるから恐れているのではないか。数日出立を延引するくらいは大したことではない)」(『看聞日記』永享四年九月十日条)とあるように、有司らの意見もまた割れていたことがわかる。ただし、議論は時期を決めない無期延引(畠山満家入道や関東上杉憲実からの歎状)ではなく、数日の延引での妥協案を探るものであり、畠山・上杉の無期延期論ははじめから除外されていたのである。すでにホスト役の駿河守護今川範政も駿河に下向し、留守居などの手配や供奉の人選なども済ませているこの巨大プロジェクトを事実上中止にすることは、将軍権威の事からも不可能であったろう。

その後、月次壇所の満済のもとに評定に参加した「畠山、細河、山名、赤松、細河讃岐等同道来」で、「富士御下向定日等、可相尋在方卿之由」を告げている(『満済准后日記』永享四年九月二日条)。これは本来は評定で決定すべきであったことだが一決できなかったので、陰陽師賀茂在方卿に下向日等について尋ねるよう満済に依頼したものだった。

下向日については陰陽師賀茂在方に事前に満済を通じて相談しており、結局、当初の計画通り9月3日を下向の初日と決定するが、この日は夜に「将軍富士御下向御門出、渡御畠山亭、一夜御座也、御旅装束御体云々、供奉者ハ悉上下体如常云々、此事内々御尋事在之(義教将軍は富士御下向の門出の儀を行い、畠山亭に渡御して一夜逗留した。将軍は旅装束、供奉の人々は普段着という。出立の儀は内々に在方卿にお尋ねになったものだ)」という(『満済准后日記』永享四年九月三日条)。つまり、9月3日はあくまでも予定通りに「門出」するが、実際の離京は様々考慮して、数日の延引と決定したのである。この延引は間違いなく関東管領上杉憲実の歎願を受け容れた京都側の譲歩であろう。なお、実際に9月10日の離京が決定されたのは、満済が義教から直接進発日を聞いた9月8日であろう。

翌9月4日、義教は畠山亭から御所に入り(帰還ではなく旅程の経由地の一つという扱い)「将軍渡御壇所、御加持申了」し(『満済准后日記』永享四年九月四日条)、9月8日、満済は「明後日御進発之由申了」し、義教から「禁裏事、常ニ可聞申入旨」と、留守中の「禁裏仙洞御番衆」は「三條前右府以下被定置了」ことを伝えられ、満済に留守の仔細を伝えている。

9月8日、義教は貞成入道親王に松茸などを贈っているが、その際に関東下向について「明後日、富士御下向必定云々、諸大名先陣下向」(『看聞日記』永享四年九月八日条)と伝えている。翌9月9日にも義教は貞成入道親王に松茸などを贈り、幼少の後花園天皇へも進呈を依頼している。このときに「明日富士下向御物忌最中、送賜之条、快然之至、今日殊祝着無極」と見え、義教は9月4日の室町殿入御から10日までは「御物忌」として外出を控えていた様子がうかがえる。

そして9月10日、「将軍富士御下向、辰初歟御進発」(『満済准后日記』永享四年九月十日条)、「室町殿、早旦東国下向」(『看聞日記』永享四年九月十日条)した。「折しも秋の雨日来ふりつゞきて、はれまもみえ侍らざりしが、御立の暁よりいつしか空のけしきすみわたり、のどやかなりしぞかつゝゝ有がたくおぼえ侍る」(『覧富士記』)というように、前日までは長雨が続いていたが、10日明方には晴れ間が広がったようである。『満済准后日記』によれば9月の京都は6日、7日、9日が雨と記録されている。

義教に供奉した武家は「武家諸大名大略参」り、武家以外では「御共、飛鳥井中納言、藤宰相入道、三条宰相中将、永豊朝臣、常光院等」(『看聞日記』永享四年九月十日条)とみえる。なお、ここに見える「諸大名」とは管領義淳、畠山満家入道、細川持之、山名時熈入道(山名入道蘭真)、赤松満祐入道、細川持常ら武家有司を指し、不特定多数の諸国武士・大名を指しているわけではない。この「諸大名大略参」から多くの大名が追討軍のように軍勢を率いたという認識は誤りである。この下向には相伴衆、奉行衆ら義教近臣(山名中務太輔熈貴、細川左馬頭持賢、一色左京大夫持信、細川下野守持春らの名が見える)、外様では美濃守護・土岐大膳大夫持頼も加わっている。また、この「諸大名」のうち「赤松為侍所之間、御留守京都警固申」(『満済准后日記』永享四年九月四日条)とあり、赤松満祐入道は駿河下向には加わっていない。また、検非違使別当広橋中納言兼郷も供奉予定だったが、実子で故日野秀光の家督を相続していた「小童八歳」が「万死一生」の重病に陥ったため、京都に留まることとなった(なお11日「広橋子息死去云々、大理悲歎不便々々」という。『看聞日記』永享四年九月十一日条)。

駿河下向の道程は、室町殿を出て蹴上から山科へ抜け、近江路を関ケ原方面へと進むルートであった。満済は休息地と思われる「篠宮河原(山科区四ノ宮垣ノ内町周辺)」へ見送りに出たが、「只将軍御出以後也、供奉人等少々見物了(ただ、将軍はすでに出立したあとで、供奉人等の列を少し見物した)」とあり、見送りには失敗している。鎌倉方の史料でも「九月十日、公方為富士高覧、自京都下向」(『鎌倉大日記』永享元年条)と見える。

供奉した飛鳥井中納言雅世や常光院堯孝はその途路で旅心を歌に詠んでおり、義教もまた多くの歌を懐紙に記していたようである(還御後に同道の奉行等が取りまとめたか『左大臣義教公富士御覧記』が成立し、今回の下向の世話役となった駿河守護今川範政へ秘書として下されている)。その旅程は以下の通り。また、この道程は逐一同道の有司や大名など京都へ伝えていたとみられ、山名時熈入道や土岐持頼の知らせが京都へ届けられている。

●凡例

飛…『富士紀行』(飛鳥井雅世)

堯…『覧富士記』(常光院堯孝)

義…『左大臣義教公富士御覧記』(奉行の随従手記か?)

富…『富士御覧日記』(奉行の随従手記を元に駿河部分のみ抄出され、宗長から今川家へ書状とともに渡されたか)

| 日付 | 場所 | 現在地 | 歌 | 作者 |

| 9月10日晴 | 逢坂関 |

大津市横木1-2 (中山道) |

(今曉まかり立侍りしに、相坂の関をこえ侍とて) 思ひたつ心もうれしたひ衣 きみか恵にあふさかのせき (今曉より雨はれて空も心よくみえ侍りしかば) 秋の雨の遥々思ふふしのねは けさよりやかて空もへたてし |

飛 |

| (逢坂越侍とて関の明神のあたりにて) 君か代にあふやうれしき相坂のせきに関守神のこゝろも |

堯 | |||

| (逢坂にて関送りの人に聞こえさせ給ふとて) 今君が道ある御代に逢坂の関送りする雲の上人 帰り来てまた逢坂と思ふにぞ人遣りならぬ旅もするかな |

義 | |||

| (眺望) | 大津市逢坂一丁目付近か | (あけぼのゝ雲まより三上山ほのみえ侍る、ふじのね思ひやられて) 思ひ立ふしのね遠きおもかけは近く三上の山の端の空 |

堯 | |

| 草津 | 草津市草津一丁目付近 | (草津と申所にて) 枕にはむすはてすきつ旅ころも草つの里の草の袂を |

飛 | |

| (草津の宿にて) 近江路や秋の草つはなのみして花咲のへそいつくともなき |

堯 | |||

| 野洲川 | 守山市焔魔堂町付近 | (やす川にて) 我君の御代にあふみちけふもはや渡る心ややす河の水 |

飛 | |

| (やす河のあたりに御よそほひを見奉らむとて、そこらつどひゐたり) をのつから民の心もやす河になみゐて君の光をそまつ |

堯 | |||

| 守山 | 守山市内 | (守山のほとり田のもはるかにみわたされて) しつのめか田面のいねをもる山の梢も今そ色付にける |

飛 | |

| 鏡山 | 近江八幡市武佐町の道中 | (かゞみやまをみて) 老の坂はこえかゝるかゝみ山今さらなにか立よりてみむ |

飛 | |

| むさ (宿) |

近江八幡市武佐町 | (今日の御とまりはむさの淑とかやなり 都より十三里) | 堯 | |

| 9月11日 晴 |

老曾杜 | 近江八幡市安土町東老蘇1615 | (いまた夜ふかきに、老曾杜はこゝのあたりと申侍りしかば) 明けやらぬおいその杜の薄紅葉いまは夜ふかき色かとそ思ふ |

飛 |

| (いとよく晴れて、武佐の宿を立たせ給ふ) 旅衣今宵寒さを身にしめて賤が伏屋を思ひこそやれ |

義 | |||

| 山の前 | 近江八幡市安土町石寺か | (山のまへとかや申所にて) しつのめか通ふいへゐも稀なるや麓の山のまへのたなはし |

飛 | |

| (つぎの日夜ふかく、山のまへと申所すぎ侍るとて) 月もかな秋霧ふかきあし曳の山のまへのゝしのゝめの道 |

堯 | |||

| 四十九院 | 犬上郡豊郷町四十九院 | (四十九院の宿を) 四十余りこゝのあたりの里の名は大和ことはにいかゝ残さん |

堯 | |

| 犬上 | 犬上郡甲良町尼子 | (犬上と申里にて) をのつからとかめぬ里の犬上やとこの山風おさまれる世に |

飛 | |

|

(犬上と申あたりにて、いさや河はいづくにてかとたづねはべれども、さだかにこたふる人もなし、里のゆくてに山川のすゑかすかに見えたる所あり、是ならむかしとをしはかりて) いさといふなになかれたる川音やとへといはねの水の白波 |

堯 | |||

| 小野 | 彦根市小野町 | (小野の宿にて) 吹にけりわけ行袖の露霜もみにしむ秋のをのゝ山かせ |

堯 | |

| 二本杉 | 彦根市鳥居本町付近 | (二本杉と申所にて) ふたもとの杉とて又もあふみちにふる河のへを思ひ出らし |

飛 | |

| すりはり峠 | 彦根市山中町 |

(すりはり峠をかずもしらずこえ侍る人のたゞ人かたにいそぐも山みちつゞらおりにて、行ちがふやうにぞ見え侍し) 心せよ行かふ旅のもろ人もそてすりはりの山のかけちそ |

堯 | |

| 不破の関 | 不破郡関ケ原町 | (不破のせきは苔むして、板びさしもしるしばかりみえ侍りければ) 板ひさし久しき名をは猶みせて関の戸さゝぬふはの中山 |

飛 | |

|

(不破の関すぎ侍しに、もるとしもなきせきのとぼそ、苔のみふかくて中々みどころ有) 戸さしをは幾世忘れて斯く計苔のみとつるふはの関やそ |

堯 | |||

|

(美濃国に着かせ給ひ、不破の関屋を訪ねさせ給ふけるに、この旅の御為にとて、古き関屋を改め、白々と造り立てたるをご覧じて、都にて思し召したるとは相違しければ、こはいかにと問はせらるるに、国主より御道のもてなしに、かくの如くと申すを聞こし召し、上意殊の外悪しかりけるが、されど御歌出できて、ことに仰せ下されける) 葺き替へて月こそ漏らぬ板廂とく住み荒らせ不破の関守 |

義 | |||

| たる井 | 不破郡垂井町 | (たる井と申所につき侍て) 里人もくみてしらすやけふ爰にたるゐの水の深き恵みを |

飛 | |

| (たる井の宿ちかくなりて) むかしみし影をしるへに又やわれ思ふたるゐの水を結はむ (おなじ御とまりにて むさより十四里) みの山や松は一木のかけにしも旅ねかさなる千代の秋かな |

堯 | |||

| (垂井宿) (宿) |

不破郡垂井町 | (暮れて、垂井の宿に留まらせ給ふける、垂井を結ばせ給ふに、いと清かりければ) 濁りなき御代の例しに汲みて知る垂井の水の清く清さを |

義 | |

| 9月12日晴 | あひ川 | 不破郡垂井町 | (夜をこめて、あひ川と申所過侍しに) 末とをき世にあひ河の岩浪のちとせを越る音のさやけさ |

堯 |

| あをのが原 | 大垣市青野町 | (夜をこめて、あをのが原と申所を過るとて) 草のはの青野か原もみえわかて夜ふかく分る露そ寒けき |

飛 | |

| (青野が原とかやにしかのねかすかにきこゆ) 鹿そ鳴青野か原のあをつゝらくもしられぬ妻をうらみて |

堯 | |||

| (夜をこめて立たせ給ひ、青野ヶ原にて鹿の鳴くを聞こし召されて) 鹿の鳴く青野ヶ原の青葛苦しくもあるか妻を恋ふとて |

義 | |||

| 赤坂 | 大垣市赤坂町 |

(赤坂と申所にて、いまだ夜も明侍らず、友なひ侍る人々も跡におくれ侍をしばしまち侍しほどに) 行つれぬ友さえ跡に残るよをしはしやこゝにあかさかの里 |

飛 | |

|

(赤坂の宿にて) おりに逢あきの梢のあか坂に袖ふりはへていそく旅人 |

堯 | |||

| (道すがらともなひ侍る人のもみぢしたるつたをいかゞみるとてをくり侍りしに) かつみても袖にそあまるまたこえぬうつの山路の露の行ゑは |

堯 | |||

|

(いづくにて侍しやらむ、霧わたれるひまゝゝよりいなばほのかにみえて、秋の空さへえむなるに鴈つれてとぶ) 秋寒く田のものいなは鴈そ啼霧の朝けの空もほのかに |

堯 | |||

| くゐせ川 (追分) |

大垣市赤坂新町 (美濃路へ入る) |

(くゐせ川わたるとて) 夕されは霧たとゝゝし河の名のくゐせもとめて舟や繋かん |

堯 | |

| 笠縫つゝみ | 大垣市河間町の堤防 | (かさぬひつゝみといふ所にて) 手にもてる笠縫つゝみ行つれてこととひかはすけふの旅人 |

堯 | |

| 長橋 | 大垣市小野三丁目 | (なか橋と申所を過侍るに、あたりの田のもゝ遠く見わたされて) 秋深き田面に続くなか橋はほなみをかけて渡すとそみる |

飛 | |

| (ながはしときこゆるは、げにぞはるゞるとみわたされたるにや) 数ならぬみのゝ長橋なからへて渡るも嬉しかゝるたよりに |

堯 | |||

| 中川 | 大垣市東町一丁目 | (中川と申所にて) 都より流れ出ける末なれや今はた渡る中川のみつ |

飛 | |

| 結の町屋 | 安八郡安八町西結付近 | (むすぶのまちやとかや申所にて) 朝露の結ふのさとのたひ衣わくる草葉も色かはるらし |

飛 | |

| (むすぶの町屋と申所にて) 露霜のむすふの町や夜をこめて立あき人も袖や寒けき |

堯 | |||

| (結の町屋を過ぎさせ給ふとて、人多く立ちて見奉れば) 昔誰道の枝折りの跡止めて結の町屋人の住みけん |

義 | |||

| すのまた川 | 大垣市墨俣町墨俣 |

(すのまた川は興おほかる處のさまなりけり、河のおもていとひろくて、海づらなどのこゝちし侍り、舟ばしはるかにつゞきて、行人征馬ひまもなし、あるは木々のもとたちゆへびて、庭のをもむきおぼゆるかたもあり、御舟からめていてかざりうかべたり、又かたはらに鵜飼舟などもみえ侍り、一とせ北山殿に行幸のとき、御池に鵜ぶねをおろされ、かつら人をめして、気色ばかりつかふまつらせられ侍し事さへに、夢のように思ひ出され侍る、それよりほかにかけても見及侍らぬわざになむ) 嶋つとりつかふうきすのまたみねはしらぬ手縄に心ひく也 おもひ出る昔も遠きわたり哉その面かけのうかふ小舟に |

堯 | |

| をよひ河 | 羽島郡笠松町北及辺りを南北に流れていた川。木曽川と合流か。 | (尾張国をよひ河にて) わか君のめくみや遠くをよひ川ゆたかにすめる水の音かな |

堯 | |

| おり津 (宿) |

稲沢市下津町東国府 | (おり津の御とまり、たるゐより十里) ※尾張国府の地で、宿場。本日の宿所) |

堯 | |

| (今宵は下津に留まらせ給ふ、里の名の下津といふに思し召しあはせられて) この里に宿り求めて来しよりも下津といひし名にも背かず |

義 | |||

| 9月13日晴 | おりつ | 稲沢市下津町東国府 | (尾張国おりつと申所を夜ふかくたち侍るとて) 夢路をも急ききにける旅なれや月に仮ねの夜をおりつまて |

飛 |

| かいづ | あま市中萱津 | (かいづなど過て) | 飛 | |

| 熱田 | 名古屋市熱田区神宮一丁目 | (あつたの宮を過侍るほどにかの社頭の鳥井の前にて) 神垣も光そふらしうこきなきよもきか嶋に君を待えて |

飛 | |

|

(熱田のみやの神前にまうでて、御道すがらの御祈など申侍き、むかし日本武尊東夷征伐のため、このさかひにをもむきたまひし時、よぎり道し、伊勢太神宮にして大和姫命にまかり申したまひしに、命のさづけたまひし霊剣も此神殿にとゞまらせおはしますとかや、いとやむごとなき神明、鎮護国家のちかひもたのもしくおぼえ侍りて) なをまもれめくみのあつたの宮柱立ことやすき旅のゆきゝを |

堯 | |||

| 蓬莱の嶋 ※かつて鳴海潟に突き出ていた熱田神宮の杜を指す。 |

名古屋市熱田区神宮一丁目 |

(蓬莱の嶋をみて) 君かため老せぬ薬ありといへはけふや蓬か嶋めくりせん |

堯 | |

| なるみ潟 | 名古屋市熱田区神宮~名古屋市緑区鳴海町一帯に広がっていた広大な干潟 |

(なるみがたのほとり海づらにつゞきて野あり、これぞうへ野なるらむとおぼえ侍て) あさ日さすなるいの上野塩こえて露さへ共に干潟とそなる (又おもひつゞけ侍ける) 道の為我思ふことのなるみ潟願ひみちくるしほせともかな |

飛 | |

|

(なるみがたにて) 忘れしな浦かせさむくなるみかた遠き塩ひの秋のけしきは |

堯 | |||

|

(鳴海の浦にて、波風の音を聞かせられて) 波の音も荒く鳴海の浜久木風にしほるる旅の衣手 |

義 | |||

| 星崎 |

名古屋市南区本星崎町 ※こののち、東海道から歌枕の二村山を通る道へ移った |

(星崎と申所にて、今日は名月なり、空も心よく晴て、月もなをえ侍ぬとみえしかば) ほし崎や熱田の方の空はれて月もけさよりなこそしらるれ |

飛 | |

| (夜寒の里) |

名古屋市熱田区夜寒町 ※夜寒の里は熱田神宮北隣ですでに通過しているが、雅世、堯孝ともに具体的な場所は往復ともにわからなかったようだ。 |

(夜さむの里と申も此国と聞侍しかば) よしさらは宿りとらしと旅衣よさむの里をよきてこそゆけ |

飛 | |

|

(夜寒の里はこの国ぞかしとおもひ出侍て) うき身にはいつもよ寒の里なれて今更秋の旅ねともなし |

堯 | |||

| 二村山 |

豊明市沓掛町皿池上 |

(二村山の薄紅葉をご覧ぜられて) 染め残す半ば紅葉の唐錦名にし負ひたる二村の山 |

義 | |

| さかひ川 | 刈谷市今川町阿野前 |

(さかひ川をみて) それときくしるしはかりか堺川ほそき流れは名に流れても |

飛 | |

| 八橋 | 知立市八橋町 |

(参河国八橋にて) 八橋のくもてに渡るひまもなし君かためにといそくたひ人 |

飛 | |

|

(三河国八はしにいたり侍て、はるゞるきぬるとながめ侍し往躅もおもひ出されて、そゞろに過がてにぞおぼえ侍し) 聞わたるくもてゆきかし八橋をけふはみかはす旅にきにけり |

堯 | |||

|

(八橋の宿にて) 富士見んと思ひ三河の八橋をかねて心にかけ渡るかな |

義 | |||

|

(今夜は十三夜なり、名におふ月のひかりさやかなるにも、富士のねさこそといそがれて) ふしのねに侍みむかけそ急かるゝ今宵な高き月をめてしも |

堯 | |||

|

(けふすぎつるほし崎など思ひ出らる) 月影のわか住かたもはるゝよにほしさき遠くおもひ出つゝ |

堯 | |||

| 矢矧の里近く |

(矢矧の里近く成て、道のかたはらにまゆみのもみぢたるを見侍て) 道のへのまゆみのかた枝紅葉して爰や矢矧の里とみゆらむ 我君の治れる代はあつさ弓ひかハやはきのさとにきにけり |

飛 | ||

| 矢矧 (宿) |

岡崎市矢作町宝珠庵 |

(今夜の良辰月もことにくもりなく晴て、名をあらはし侍ぬること、千載之一遇、万秋之芳躅、めでたくおぼえ侍ければ) 君か代はなをなかつきの月の名も所からにそ光りさしそふ (おなじく此處にて三条相公羽林、続歌十三首を講じ侍しに題をさぐり侍て) 名所山月 雲もきえ霧もはれ行秋のよになのみ二むらの山のはの月 名所里月 秋ふかき夜半のころもの里人は月にめてゝも月や寒けき 名所浦月 さそなけに今宵の空の清みかたみぬ俤も波の上の月 名所潟月 過きつる跡になるみの塩ひかた心をさそふ夜半の月かな 夜月忍恋 やとさしな涙の露もよるこそとおきゐて思ふ袖の月かけ |

飛 | |

|

(やはぎの宿御とまり、おりつより十二里、三條相公羽林のやどにまうでて、飛鳥井黄門など題をさぐりて歌よみ侍しに) 名所野月 あはつのゝ露わけ初てあつまちやいく草枕月になれ剣 名所関月 忘れしよ苔ふかかりし軒端にも月やみるらんふはの関守 名所橋月 恋わたる昔をかけて八橋にはるゝゝきてもみつる月かな 寄月祝言 いく秋か我君か代も長月やなにふる月の霜をかさねん |

堯 | |||

|

(暮れて、矢作の馬屋に留まらせ給ふ) 治まれる世にも矢作の里の名は我が身の上に引きてみよとや (今宵は名月なれば、夜更くるまで起き居させ給ひて) 長月の十日余りの三河路に射るや矢作の川波の月 |

義 | |||

| 9月14日晴 | 矢矧 | 岡崎市矢作町宝珠庵 |

(つとめて此御とまりを立侍とて) のとかなるやはきの里は日の光出入まての名にそ有ける |

堯 |

| 豊川 |

岡崎市大平町瓦屋前 ※乙川(大屋川)を豊川と想像した可能性がある。ただ、義教はこの川を「大屋川」と認識していることから(『左大臣義教公富士御覧記』)、このとき堯孝は義教の傍にいなかったと推測される。 |

(こゝの御とまりを立侍しに川あり、これや豊川と申わたりならむとおぼえて) かり枕いまいく夜有て十よ川やあさたつ浪の末をいそかむ |

飛 | |

|

(大屋川を渡らせ給ふとて) 我ならぬ誰が濡れ衣をおふや川干すとしもなき瀬々の岩波 |

義 | |||

| 宇治川のさと | 岡崎市藤川町 |

(宇治川のさとゝ申所にて) 誰か住みやこのたつみしかはあらてこは東路のうち川の里 |

堯 | |

| (衣の里) |

豊田市挙母町 ※雅世は拳母の具体的な場所は知らないが、この辺りだろうと詠んだ歌。 |

(衣の里ときゝ侍しも、此あたりやらむと覚えて) 賤のめかうつや衣の里のなを吹秋かせのつてにしらせよ |

飛 | |

| 山中 | 岡崎市舞木町山中町 |

(山中と申所あり、折ふし鹿のこゑほのかにきこえければ) おぼつかなこの山中になく鹿のたつきもしらぬ聲の聞ゆる |

飛 | |

|

(山中の宿にて御ひるまのほどにぎはゝしさもかぎりなし) 旅ころもたつきなしとも思はれす民もにきはふ山中のさと |

堯 | |||

|

(宮路山の山中の里にて) 旅人の行く春秋の花紅葉さそな宮路の山中の里 |

義 | |||

| 関口 | 豊川市長沢町木ノ田 |

(此つゞきに関口と申所あり) 道ひろく治まれる世の関口はさすとしもなく守としもなし |

堯 | |

|

(関口といふ所を過ぎて赤坂の宿に着かせ給ふ。宿のうちに人多く見奉れば) 関口も今日赤坂の里にこそ戸さゝぬ君か御代そ知らるれ |

義 | |||

| (花ぞの山) |

豊田市花園町観音山? ※花園山の場所はわからないがこのあたりと聞いていた雅世が詠んだ歌。 |

(花ぞの山はいづくにてか侍らむとおぼえて) 旅衣いさ袖ふれん秋の草の花その山の道をたつねて |

飛 | |

| (引馬野) |

浜松市中区元城町 ※引馬野は遠江国にあることは聞いていたが、場所は不明として詠んだ歌。 |

(引馬野も此国ぞかし、いづくならむと分明ならねど) たひ人ののるより外もひく馬のゝ野への秋萩花やみたれむ |

飛 | |

| 今八幡 | 豊川市八幡町宮前 |

(いづくの程にて侍しやらん、社壇あり、人にとひ侍ば八幡宮と申、鳥井の前にて今度の御旅のめでたさ、御神慮も殊に掲焉におぼえ侍て) いはし水君が旅行すゑも猶まもらむとてや跡をたれけん |

飛 | |

|

(今八幡と申鳥井の程にて) 君まもる契しあれは今やはたいまゝてこゝに跡やたれけむ |

堯 | |||

|

(国々所々の御路次、兼日用意のほどもみえて、いづくもさはる所なく、御路つくらせ侍りけるとみえしかば) 民やすく道ひろき世のことはりも猶末遠くあらはれにけり |

飛 | |||

| (高師山) |

豊橋市大岩町火打坂 ※堯孝が高師山の場所が不明ながら、このあたりと思って読んだ歌。 |

(高師山と申も此あたりにてやとみえて) 富士のねに及はぬ名のみたかし山高しとみるも麓なるらし |

飛 | |

| 今橋 (宿) |

豊橋市今橋町 |

(いまはしの御とまりにて、やはぎより八里、あかず明行月をみて) 夜とゝもに月すみ渡る今橋や明過るまて立そやすらふ |

堯 | |

| (申の下がりに今橋の馬屋に留まらせ給ふ) | 義 | |||

| 9月15日晴 | 今橋 | 豊橋市今橋町 |

(いとよく晴れたり。夜をこめて立たせ給ふ、豊川の橋にて) 今橋の架かれる御代に会ふことを忘れす渡れ豊川 |

義 |

| 大岩山 | 豊橋市雲谷町ナベ山下7の大岩山普門寺 |

(大いは山とかやのふもとを過侍に、ふりたる寺みえ侍り、本尊は普門示現の大士にておはしますよし申侍しかば、しばし法施などたてまつりし次) 君か代は数もしられるさゝれ石のみる大岩の山となるまて |

堯 | |

|

(大岩山普門寺の観音を額づかせ給ひて) 動きなき大岩山に君か代をなそらへ守れ南無や観音 |

義 | |||

| 高師山 | 湖西市新所岡崎梅田の崇山(すやま)か。「崇」は「たかし」と訓ず。 |

(高師山を越えさせ給ふとて、鹿の音を聞かせ給ひて) 霧晴るゝ方に梢や高師山鹿の音送る峰の松風 |

義 | |

| (二むら山) |

豊明市沓掛町皿池上 ※二村山は順路としては鳴海干潟の次に位置し、義教もその順で記す(『左大臣義教公富士御覧記』)。おそらく堯孝がまとめた際に誤ったものと思われる。 |

(二むら山越侍るとて) けふこゆる二むら山のむらもみちまた色うすし帰るさにみむ |

堯 | |

| 二子塚 | 湖西市神座247の神座古墳群(嵩山麓)か |

(又今日二子づかと申所にての御詠とて、同下され侍し次に) 富士をみる此ことの葉に顕れて名に立ちのほる二子つかかな |

飛 | |

|