~原氏歴代当主~

| 当主 | 原胤高 | 原胤親 | 原胤房 | 原胤隆 | 原胤清 | 原胤貞 | 原胤栄 | 原胤信 |

| 通称 | 四郎 | 孫次郎 | 孫次郎 | 十郎 | 主水助 | |||

| 官途 | 甲斐守 式部少輔 |

越後守 越後入道 |

宮内少輔 | 式部少輔 | 上総介 | 式部大輔 | ||

| 法名 | 光岳院? | 貞岳院? | 勝岳院 勝覚 昇覚 |

不二庵 全岳院 善覚 |

超岳院 | 震岳院? 道岳? |

弘岳大宗 |

(????-1471)

(????-1471)

|

| 原胤房花押 |

千葉氏系原氏三代。原孫次郎胤親の子とされるが、時代的に原孫次郎胤高の子か。母は石橋右衛門佐女とも伝わるが不明(『香取郡誌』)。官途は越後守。入道して越後入道。号は道喜。法号は勝岳院・勝覚・昇覚。

諸文書から具体的な活躍が見える原氏の当主で、千葉介胤直から千葉介胤宣までの三代に仕えた。

●『原継図』(『本土寺過去帳』) +―一番甲斐守―+―同原孫二郎殿桂覚 六月野田ニテ打■ |

胤房は若くして千葉介胤直に仕え、「円城寺下野守尚任」とともに側近となる。

|

| 鎌倉の本覚寺(旧夷堂) |

胤房の具体的な活動が見られるのは、永享7(1435)年、鎌倉夷堂(鎌倉市小町1)の「日向門徒」一乗坊日出と宝戒寺(鎌倉市小町3)の心海(天台宗)の宗論事件である(『傳燈鈔』)。この法論では心海が破れたが、宝戒寺側が納得せず鎌倉府に訴えたことから、鎌倉殿は鎌倉の日蓮宗の大寺である比企谷の妙本寺、小町の妙隆寺、浜の法華寺など十六か所の法華堂を没収し、「皆諸寺諸山へ可被寄議定有」った(『傳燈鈔』)。

このとき鎌倉殿は「其時ノ所司代千葉介殿ノ被管(ママ)原越後守」に命じて、「侍ハ所領ヲ被召、地下仁ヲバ切頸、法師ヲバ遠嶋ニ可被流」(『傳燈鈔』)と、「荒居ノ閻魔堂」(鎌倉市材木座5)に彼らを召し出したが、日蓮宗徒の僧侶や町人たちが六十人ばかり押し寄せ、「妙法寺」(鎌倉市大町4)に立て籠もった。この妙法寺は勅願寺であったことから「不入」を言い立て、さらに捕縛された人たちの赦免を要求した。このとき「鎌倉ノ持氏将軍、其朝御持仏堂ニ御座シテ看経サセ給ケル折節、如夢ノ香染ノ法服メシタル僧ノ四十計ナリシガ、アヲノケニ踏カヘシ進セテ、胸ヲフマヘ」て、「何トテ我弟子共ヲバ無情アタラルヽヤラン、付是非三箇年ガ中ニ命ヲ可取」と言ったという(『傳燈鈔』)。これにより持氏は一乗坊日出らの赦免を伝え、一乗坊の夷堂を取り立てて本覚寺としている(『傳燈鈔』)。

●原氏想像略系図

→千葉介頼胤―+―千葉宗胤――千田胤貞――――千田高胤――?―原胤親

(千葉介) |(千葉新介)(大隅守) (小太郎) (孫次郎)

|

+―千葉介胤宗―千葉介貞胤―+―千葉高胤――?―原胤親

(千葉介) (千葉介) |(千葉新介) (孫次郎)

|

+―千葉介氏胤―+―千葉介満胤―+―千葉介兼胤――千葉介胤直

(千葉介) |(千葉介) |(千葉介) (千葉介)

| |

| +―馬加康胤―――馬加胤持

| (陸奥守)

|

+―馬場重胤――――馬場胤依―――岩橋輔胤―――千葉介孝胤

|(八郎) (岩橋殿) (千葉介)

|

+―原胤高―――――原胤親――+―原胤房

(孫四郎) (孫次郎) |(越後守)

|

+―原胤茂

(筑後守)

永享10(1438)年、持氏は「来六月、可為若君御元服、御落居也」(『鎌倉持氏記』)と、若君賢王丸の元服を行うことを決定し、6月に「鎌倉持氏若君賢王丸殿、於八幡宮元服、号義久」(『鎌倉大日記』)と、鶴岡八幡宮寺において元服の儀が執り行われたとされる。

ただし、京都に注進された情報によれば、「鎌倉若公元服事、管領上杉為申沙汰、自公方執御沙汰治定之處、改其儀於鶴岡八幡宮御沙汰」(『看聞日記』永享十年八月廿二日条)とあるように、上杉憲実が持氏若公の元服について京都に報告し、義教はこれを了承して憲実が沙汰すること、つまり、当初は常の通り、将軍家より一字「教」を賜って元服することが決定していたことがわかる。ところが持氏はそれを鶴岡八幡宮の沙汰(別当尊仲の沙汰か)で執り行うことに変更したという。この持氏の変心は「京都御敵対露顕、管領失面目」(『看聞日記』永享十年八月廿二日条)と受け止められており、このことが直接的に義教が関東を見限る原因となったとみられる。「就関東時宜事、此間可被仰處、依御騒劇無其儀候、非本意候」(八月廿七日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』室:2987)とあり、義教としてはこの持氏の行いは願っていたものではないと伝えている。

憲実は、賢王丸元服の儀に関し「任先規、京都御字可有御申」と述べるが、持氏は「無御領掌」という。憲実はさらに「若依御使節可遅々者、可進舎弟三郎重方」と、御使節をためらうのであれば、我が弟三郎重方を遣わすことを提案するも、これも「無御承引」という。さらに元服の祝儀として「国方仁等、可参上旨、指名字、而被召上云者、直兼、憲直無是非被召帰訖」と、先年の混乱の責任を取らせて鎌倉を追放していた一色直兼、上杉憲直を呼び戻したのであった。

こののち行われた若君元服の儀に際しては「就御祝憲実出仕時、可有御沙汰云雑説」(『鎌倉持氏記』)があったため、憲実自身は「号違例」して出席せず、代理として弟の三郎重方を出席させたという。このような機微が雑説として漏れ出ること自体「不思議」で、両者の離間を企む隠謀の可能性も考えられるが、「依之憲実遺恨為甚深」という。

その後、元服の儀についての風聞に対して憲実が遺恨を持っていることにつき、持氏も「御進退、惟谷」ったと、身の潔白を示すため「若君、憲実宿所可有置御申」ことを提案した(『鎌倉持氏記』)。これにより一旦は「憲実、安少心」くして和解の方向へ進んだため、「万人開喜悦眉」いたという。ところが、ここに若宮社務法印尊仲(鶴岡八幡宮寺別当大和尚)が「此段不可旨」を頻りに申し入れたため、持氏は前言を撤回してしまう。別当尊仲は「一色五郎入道々慶」の子とあるため、持氏血族の一色氏出身者か。持氏は親族である一色氏の讒訴を受け容れ、憲実を京都と結ぶ徒党(つまり、持氏が敵視する「京都御扶持之輩」と同類)とみなしたのではあるまいか。

こうして持氏は憲実追討を画策し、諸国に軍勢催促を行った。実際に7月24日には筑波山の筑波法眼玄朝が持氏の命を受けて鎌倉へ出兵しており、7月半ばに京都に届けられた「就関東之時宜」に関する今川上総介範忠(被相副葛山駿河守書状)の注進状は、持氏が具体的な軍勢催促を行い、上杉憲実追討の風聞を伝えるものだったのだろう(七月晦日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』室:2976)。

この憲実の難儀に対し、義教は「抑合戦事必定候者、雖不及注進、不日可有合力安房守」とあるように、合戦は必定であろうから、京都に注進することなく速やかに憲実に合力することを命じたのだった。これまで長年忍耐を重ねてきた義教であったが、7月30日、ついに持氏追討を容認し、あわせて朝廷には持氏追討の綸旨下賜を願った。

『鎌倉持氏記』によれば、今回の都鄙の騒乱は「持氏御上洛思食立事不可叶旨、憲実諫申之」ことと、「禁御料所以下京方所帯等御支配事、不可然由、依被申被失憲実者、上意為被達御本意歟」が「然間、匪京都欝憤耳、御背叡慮浅増」ことが原因であるとしているが、持氏が上洛を企図した形跡はない(憲実が諫めたのは持氏の信濃国への介入、賢王丸元服の京都沙汰の撤回である)。一方、京方御料所の押領については持氏自身が永享4(1432)年2月29日に御料所の返還と代官派遣を依頼しているが(『満済准后日記』永享四年二月廿九日条「上杉安房守状」)、その後再度横領したかどうかは不明である。

憲実は反目の根を断ち切るべく、8月12日に「長尾尾張入道芳伝」を殿中に遣わすと「上方、憲実所御成有、天下被成御無為者、可畏入」と、持氏の山内邸御成を願い出たが、持氏は「御許容無之」という態度を示した(『鎌倉持氏記』)。その後、憲実の要請を受けたとみられる「上杉修理大夫持朝時弾正少弼并千葉介胤直令同心」して持氏の説得に当たった。

●『鎌倉大草紙』

ところが、持氏は「無御領掌」であった(『鎌倉持氏記』)。それどころか、「放生会被成限十六日、武州一揆攻上、奉公、外様、山内可押入旨」という風聞が次々に憲実に注進された。これに憲実は「如憲実被存者、被向御旗至于令落居者、罷成御敵分尽未来瑕瑾也、所詮御糺明以前被擬令自害」と自害を図ろうとしたため、「被官仁等令相談、奪取刀、前後左右令警固畢」(『鎌倉持氏記』)して自害を阻止すると、その中の若者ら十余名が進み出て、代表者の「長尾新四郎実景、大石源三郎重仲」が「子細有之」と申し述べるには、「只今於宿所至御損命者、下天落着難測者也、只御有下国、無野心旨意趣有歎申者、争不達哉上聞、其為相州河村館先御所申定所也、雖然在所可為御所存間、何国御下国肝要也、若是無御信用、有御自害後者、且懸夫雑人手、且入堀藪罷成塵芥事、為末代無念間、彼同心之仁等馳参大蔵辺、殿中打死、令路頭屍曝、可貽涯分名旨、調儀仕」というものであった。これに憲実は「思定志者、雖為甚深家人態也、不可遁憲実悪名、其者御敵庶幾分也」と思い直し、「然者下国事可致思案、但河村者分国豆州境也、於河村不申達得豆州合下向者、申請若君様京都御号、人々定可有之、所令下国可為上州」(『鎌倉持氏記』)と、長尾や大石らの考えは賞しつつ、河村(足柄上郡山北町山北)は伊豆国との堺であり、もしここに下向すれば、憲実は京都に若君に御一字を賜るよう申請するために下向したと人々が思うに違いない、として上州へ下向することを決定し、「当参被官仁等、打立暫時」(『鎌倉持氏記』)し、8月14日夜、憲実もまた鎌倉亭(山内亭か)を出立し「上州」へと向かった。それに「同名修理大夫持朝、同名庁鼻性順、長井三郎入道、小山小四郎、那須太郎等」(『鎌倉持氏記』)がこれに従ったという。

『鎌倉持氏記』の記述で憲実が長尾忠政入道を御所に遣わした8月12日、京都では義教が「上杉中務少輔殿(上杉持房)」に「関東事、既現形之上者、相催諸軍勢等」(八月十二日「足利義教御内書」『本久寺文書』室:2980)を命じていることや、翌8月13日時点で奥州「伊達兵部少輔殿(伊達持宗)」に「関東事、上杉安房守下国之上者、不廻時日可有発向候」(八月十三日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』室:2981)とあることから、憲実の上野下向は、8月初旬にはすでに決定されていて、京都には13日に下向する旨(実際は14日夜に出立)の報告(憲実の下国計画は、8月13日に京都についたとみられる)がなされており、義教の指示はその報告を受けたものと考えられる。憲実が12日に長尾尾張入道を御所に遣わして山内来臨を願ったのも、最後の最後まで和平の望みを捨てない憲実の強烈な忠心だったのだろう。

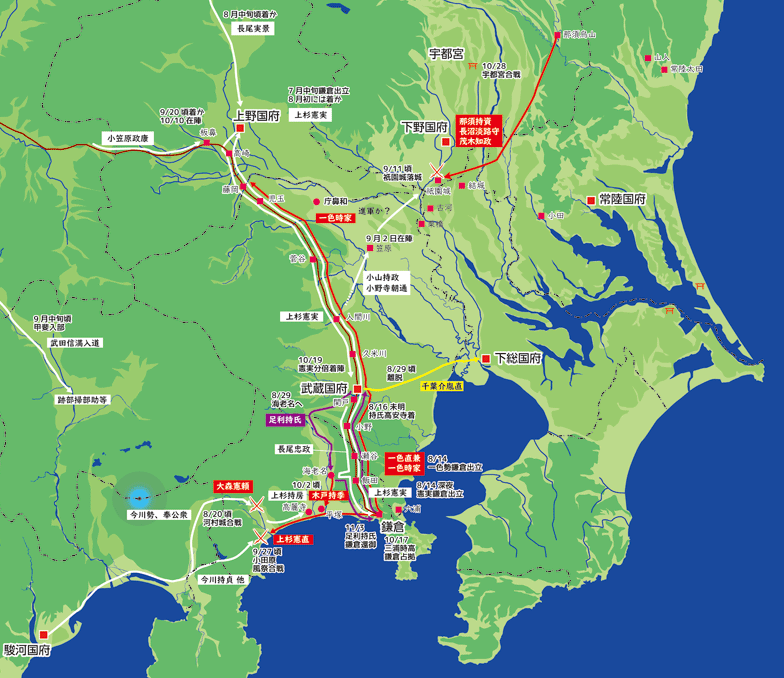

憲実の鎌倉(または山内亭)出立はすぐに持氏の知るところとなるが、持氏はすぐに追討することはせず、諸臣に「殿中御沙汰」として「尊宿御使節而可有御尋子細歟、亦可被遣御勢歟」を諮った。ところが、諸臣は「啻可有御追罰云意見耳」であり、持氏は議定に従い憲実追討を決定。「其夜、両一色事直兼并同名刑部少輔時家被仰付訖」と、早速に一色宮内大輔直兼と一色刑部少輔時家を両大将とし「彼両大将御旗賜」って鎌倉を出立させた(『鎌倉持氏記』)。明けて15日には持氏自身も「武州府中御発向」(享徳四年二月「筑波潤朝軍忠状案写」(「古証文二」神奈川県史料6187))し、翌16日未刻に武蔵府中の高安寺(府中市片町2-4-1)に入っている。

一方、鎌倉を発った憲実一行は、一路上州へと馬を馳せ、児玉郡の「上雷坂(児玉郡美里町白石)」まで来たが、ここに「武蔵一揆」が陣取り「曳大幕、帯甲冑、憲実下向待懸」ていたという(『鎌倉持氏記』)。憲実の下向が伝わっていたとは考えにくいため、持氏の軍勢催促に応じて鎌倉へ向かう武蔵一揆の軍勢だったのだろう。これに憲実勢は「憲実被官仁等、打破之、馬足立直時」(『鎌倉持氏記』)と臨戦態勢を整えるが、憲実は「彼勢切懸至而不及子細、此方馳懸事、不可叶」と、応戦は認めるがこちらから攻撃することは認めない、との意思を述べた。その理由は「今度下向、無罪子細退為申被也、我合戦非可好由」で、逸る被官たちを堅く制止した。そのため被官たちも「無念由乍呟、無力取向陣相待」っていると、「上雷坂勢、其夜引散」ったことから、憲実らは「不及是非、被打通訖」という(『鎌倉持氏記』)。

その後、憲実一行は上野国平井(藤岡市西平井)に着陣したと思われるが、追撃する両一色率いる鎌倉勢は「上州カンナ河ニ在陣仕」(享徳四年二月「筑波潤朝軍忠状案写」(「古証文二」神奈川県史料6187))とあるように、平井城(藤岡市西平井)付近まで攻め下り、神流川(児玉郡神川町小浜付近歟)を挟んで上杉勢と対峙していた様子がうかがえる(なお、一色刑部少輔時家の神流川着陣は確認できるが、宮内大輔直兼が着陣した傍証はない)。

また、京都からは上杉治部少輔教朝(上杉禅秀子)を先陣に、駿河守護今川勢をはじめ、上杉中務少輔持房(上杉禅秀子)、斯波民部少輔持種(京勢大将)、一色修理大夫義貫らが関東へ下向。8月下旬から鎌倉方と京勢は箱根で激しい攻防を続けていたが、9月下旬には鎌倉方は劣勢を強いられ、その報告は武蔵府中に伝えられていたのだろう。持氏は京勢の箱根越えを阻止するべく「依之重数輩軍兵下向間、憲直為大将、二階堂一党、完戸備前守、海老名上野介、安房国軍勢等被差向」と、上杉陸奥守憲直を大将軍として派遣している。この頃、持氏に近侍していた千葉介胤直はこの危機を何とか阻止するべく、持氏と憲実の和解を図っている。「千葉介胤直、自御動座以前、憲実無誤旨、再三雖執申無御信用」と、胤直は憲実の無実を府中御動座以前から再三にわたって言上していたが、取り上げられることはなかった。しかし、ここまで劣勢となった以上は鎌倉滅亡を見過ごすことはできず、「於府中致方便、若公為御使節被召帰、憲実上州可供奉仕由」を持氏に勧めたところ、持氏はこれを受け容れ、鎌倉から若公義久を武蔵府中へ呼び寄せるよう指示を出した。このため9月24日、持氏は「既被進若公御迎」たが、ここでまたもや「若宮尊仲」が横槍を入れ、「簗田河内守方、以飛脚彼御下向申妨」したのであった(『鎌倉持氏記』)。尊仲がどのような話をしたのかは定かではないが、結局、持氏は尊仲の意見を聞き入れて、胤直の和解案を拒絶したのであった。

9月27日、京方と上杉陸奥守憲直率いる鎌倉方が「相州早河尻合戦」で激突(『鎌倉持氏記』)し、上杉憲直勢は壊滅した(このときに捕殺された「憲直」は後日、憲直若党であったことが判明)。この早河口の合戦の鎌倉方壊滅は、すぐに府中の持氏のもとに伝えられたのだろう。9月29日には「持氏、相州海老名道場被移御陣」ことを決定する(『鎌倉持氏記』)。相模川を防衛線として京勢の侵攻を阻止する意図があったとみられる。このとき、胤直は持氏に憲実との和睦を翻されたことに対し、「然間、胤直含恨申」したところ、「剰相州御立間、無左右不及供奉、上方分倍河原控御馬、可参急由度々被仰」(『鎌倉持氏記』)と、このまま相模国へ出立するので義久に供奉(義久を憲実のもとに和睦の使節として送り、胤直が供奉)することは取り止め、分倍河原に急ぎ来るよう指示を出している。この時点で胤直はすでに持氏を見限っており、「畏申」との返事をしながらも「不急」かった。そのため持氏はしびれを切らして「左耳、不及有御待」と胤直を待たず相模国へと出立する。そして持氏一行が「被越関戸山時分歟」(多摩市桜ケ丘一丁目)の頃、胤直は「神大寺原打出」(調布市深大寺)たのち、下総国へ渡り「下総国市河在陣」(市川市国府台一丁目)したのであった(『鎌倉持氏記』)。

そして、この頃鎌倉は「鎌倉御留守警固、任例被仰付三浦介時高」ていた。三浦介時高は持氏の武蔵動座の際に、通例として鎌倉留守を命じられたが、「近年殊令困窮、無人間、不可及警固由」と辞退した。しかし、持氏は認めなかったことから、時高は「御成敗為厳重、先随仰」と、しぶしぶ引き受けたという。折しも「若公、二橋上方満貞(稲村殿満貞)」は胤直の和睦の献策により武蔵府中ヘ向かっていたと思われるが、和睦計画が中止となるも、持氏の相模国下向に合わせて境川(藤沢市高倉辺りか)まで出張し、「境河御対面」がなされた(『鎌倉持氏記』)。持氏はここから西へ進み、引地川を渡って葛原の丘を経て海老名道場(海老名市河原口付近歟)に布陣したと思われる。

すでに京勢は小田原の防衛線を越えて鎌倉へ向かう中、10月2日、持氏は「海道御勢越筥根山競来」を抑えるべく、近臣の「木戸左近大夫将監持季」を大将軍として「賜御旗、相州八幡林(平塚市浅間町一の平塚八幡宮)」に派遣した。このとき「京勢大将軍上椙中務少輔持房、相州高麗寺陣張」とあるように、金目川を眼前に控える要衝高麗寺(中郡大磯町高麗)に布陣して、木戸持季の布陣する平塚八幡と相対した。その距離はわずかに2.5km程である。

こうした中で、10月3日、持氏との対面を終えた「若公、同三日、還御鎌倉」したが、同3日、鎌倉留守居の三浦介時高は叛旗を翻して役所から屋敷へ撤退し、鎌倉を占拠した。時期として千葉介胤直が離反して3、4日後であることから、千葉介胤直、三浦介時高は連携を取った、または胤直離反の影響があった可能性があろう。関東を代表する二名の大名が鎌倉を見限ったことになる。時高は「右大将家被召御代事、依有三浦大介御憑也、然間御賞翫異他而子孫有置文処、無験、此比殊外被成不屑身申、内々失面目存者歟」と、頼朝からの三浦氏を格別の扱いとする置文もすでに験は無く、不遇の身を嘆いており、こうした中で「然関東様、背御勅命及綸旨御沙汰旨、粗有其聞処、京都御内書於御方可抽忠旨被仰下」と判じて「翻御留守警固思」したものであった。時高は鎌倉占拠の報告を京都に注進する飛脚を仕立てたとみられ、京都には10月9日夕方に到着した。その内容は「昨夕又関東飛脚到来、官軍鎌倉中へ入了、武将ハ陣ヘ被立、留守也、可焼払歟之由」(『看聞日記』永享十年十月十日条)というものであった。そして、10月10日には「錦御旗ハ篠河殿被給」っている。

この三浦介の鎌倉占拠の報も当然持氏に報告されたであろうが、さらに「上州下向両大将付副軍勢、皆以退散間、失為方」(『鎌倉持氏記』)と、上野国に寄せていた一色直兼、一色持家の両大将軍も10月4日、「引返海老名御陣参上」(『鎌倉持氏記』)していた。寄手の軍勢が一色勢から離脱したためであり、持氏は西の京勢、北の管領憲実勢と篠川殿満直麾下の北関東勢が進軍し、東の千葉介胤直、南の三浦介時高も離反していることで、海老名付近から身動きができない状況となっていた。

こうした中で憲実勢は一気に攻勢に出る。上野国守護所「板鼻(安中市板鼻)」にはすでに信濃守護の小笠原政康入道が着陣しており、彼に守護所の警衛を任せ(憲実出立後の10月10日当時、政康入道は板鼻に在陣しており、彼自身が憲実と合力して持氏との合戦に加わった事実は伝わっていない)、10月6日、憲実は「立上州、推被上間」し、鎌倉街道を南下した。を出立した憲実の南下の速度は1日当たり8~10km程度という遅さであり、憲実は持氏に海老名の解陣を迫っていたのかもしれない。

すでに10月初めには神流川の寄手一色勢は解陣し、憲実方に「奉公、外様、憲実令与力事繁多也」(『鎌倉持氏記』)という様子がうかがえる。この憲実への諸将寝返りの理由は、「都鄙御間事者、曾以不存知、持氏与安房守御間、為子細由承上者、国中同心仕、持氏江馳参条勿論也、上与下非可令比量哉、国々軍勢参陣段不限一人」(永享十一年四月「真壁朝幹代皆河綱宗目安写」『真壁家文書』)というように、当初関東の人々は持氏の軍勢催促が持氏と憲実の争いによるものとの認識だったために持氏に応じたが、実際は「都鄙御間事」によるもので「其以後為京都上命之由承」ったことが発覚したためとみられる(永享十一年四月「真壁朝幹代皆河綱宗目安写」『真壁家文書』)。10月10日当時、在陣しており、信濃国から中山道を東下したとみられる。

10月7日、貞成入道親王のもとに9月27日の「上杉陸奥守父子討死於箱根城合戦」の一報が届いており、入道親王は義教に「目出之由、上様へ公方文ニて被申」(『看聞日記』永享十年十月七日条)している。

10月9日、「上杉討死、目出御礼、面々群参」(『看聞日記』永享十年十月九日条)したことが貞成入道親王に伝えられている。その報告によれば「上椙ハ甲斐手曾我討之」と伝わっているが、将軍義教が10月15日に下した御内書は「御感之至候、殊以神妙之旨、被仰出候」といい、今川持貞に「御書并御太刀一腰真光、御腹巻一領黒革、肩萌黄」(十月十五日「細川持之書状案」『足利将軍御内書并奉書留』室:3014)が下され、興津美作守にも「御太刀一振長光」が下されており、義教への報告は今川持貞と興津美作守の戦功であったと思われる(なお、このとき捕らえられた憲直は別人であった)。

10月13日、京都に「上杉奥州首上洛、只今御覧、彼首、六條川原被懸云々、後聞、上杉首事虚説也、若党首云々」(『看聞日記』永享十年十月十三日条)した。

10月17日、三浦介時高は「大蔵、犬懸等令夜懸、数千家放火之間、鎌倉中上下如無足立所」(『鎌倉持氏記』)というが、これはおそらく時高が京都に諮問した「可焼払歟之由」(『看聞日記』永享十年十月十日条)に対する京都の指示であろう。これにより「二階堂一家皆降参三浦介」している(『鎌倉持氏記』)。ただ、三浦勢は若公や大御所の住む大倉御所を攻めることはなかった。これは憲実の指示があったためか。

10月18日、誤報ではあったが、貞成入道親王に「鎌倉武将没落、一色宮内少輔切腹之由注進」(『看聞日記』永享十年十月十八日条)があった。ただ、後聞きで「一色腹切事、例虚説也」という。さらに「武将之女中、若公幼稚、一色妻女等乗船落之時、逢難風入海」(『看聞日記』永享十年十月十八日条)という報告もなされている。ただしこれもまた誤報であった。これは、おそらく次の「大御所様、若君様」の御所からの避難に尾ひれがついたものであろう。

そして、その二日後、憲実は「同十九日着陣分倍」(『鎌倉持氏記』)と、10月19日に分倍河原に着陣した。上州平井を発って十三日後であった。なお、10月30日に京都に注進された「抑関東事、西山注進到来、武将入間河取陣、上杉前管領漸責寄、近所取陣、武将降参事、種々被懇望、雖然上杉不許容申云々、今一戦可被腹切之由注進」(『看聞日記』永享十年十月卅日条)があるが、持氏は入間川に布陣しておらず、また、憲実はその後、持氏の降伏を受け容れ、京都に対しても持氏の助命嘆願を幾度も行っていることから「武将降参事、種々被懇望、雖然上杉不許容申」したことが注進されることは不可解である。憲実が降伏を許さなかったのは公方近臣であり、一色、情報が錯綜していた可能性もあろう。

その後、海老名陣の持氏と和睦の交渉が行われたとみられ、10月10日前後には少なくとも以下の條々が決定されたと推測される。

| 一 | 持氏、若君義久、大御所らの身の安全 |

| 二 | 持氏の鎌倉還御 |

| 三 | 一色直兼、上杉憲直、簗田河内守ら近臣の沙汰は憲実に一任する |

これらに基づき、憲実は三浦介時高に大倉御所に残る公方近臣の追捕を指示したと推測されるが、大倉御所には持氏母の「大御所様」以下の持氏血縁者がいたため、憲実は三浦介時高に指示して、御所から「大御所様、若君様」を退去させて、山内の「小八幡社頭」に移した(享徳四年二月「筑波潤朝軍忠状案写」(「古証文二」神奈川県史料6187))のだろう。

10月28日、「抑宇津宮関東方大合戦、宇津宮討死、余党降参」(『看聞日記』永享十年十一月六日条)があったとされ、11月6日に京都に注進されている。これについての傍証はないが、具体的な表記であるため、事実か。なお、この関東方の宇都宮氏は惣領家の宇都宮等綱ではなく、別流の宇都宮氏であろう。

そして、「大御所様、若君様」の山内移渉が完了したのちの11月1日、「大蔵御所、三浦介時高奉押寄」せている。この御所攻めは「二階堂人々、持朝被官仁等同心訖」(『鎌倉持氏記』)し、持氏近臣の「簗田河内守、同名出羽守、名塚左衛門尉、河津三郎以下」が御所に防戦するが、簗田河内守(満助か)らは「殿中討死訖」した。また、「其外人々宿所、皆以炎上、因之悪党人等不嫌寺社堂塔焼取」したため、時高は「被官佐保田豊後守」を派遣してこれを鎮定している。

三浦介時高が大倉御所勢を討滅した同日の永享10(1438)年11月1日、憲実は家宰の「長尾々張入道芳伝」を「為鎌倉警固」に派遣するべく分倍河原から鎌倉へ出立させた。その途中、尾張入道は11月2日に「持氏、自海老名有御上時、於相州葛原参合」しているが、葛原(藤沢市葛原)は鎌倉街道から西に外れ、持氏の「海老名陣」からは東に位置していることや、持氏は「自海老名有御上時」とあることから、両者は偶然出会ったのではなく、憲実と持氏の間で交わされた約定の通り、持氏は海老名陣を解いて鎌倉へ還御となり、葛原で尾張入道の着到を待ったのであろう。

ここで持氏の「供奉人々、御折角旨相存及討死用意」をするも、持氏に抵抗の意思はなく、尾張入道に「以一色持家為上使、直兼、憲直以下讒人事、任憲実申旨可有其沙汰由、以前御領掌也、此段令覚悟哉由、被仰出」(『鎌倉持氏記』)との、以前に了承した通りに、一色直兼、上杉憲直ら「讒人」の処遇は憲実の申す通りに沙汰することを改めて伝えている。

その後、尾張入道は「畏申、下馬仕」って持氏御前に参じて「芳伝、懸御目」ったところ、持氏から「被御剣下畢」と佩刀を下され、尾張入道は「又進上御躰上者、不及子細鎌倉供奉」(『鎌倉持氏記』)として、持氏の降伏を請けて鎌倉への護衛を承った。持氏降伏という重大事は、当然ながら忠政入道の一存で行えるはずもなく、持氏と憲実の間には持氏降伏の話し合いが決着していた証左であろう。

鎌倉でも筑波別当大夫潤朝らに護られて「小八幡社頭」に避難していた「当大御所様、若君様」が「自其而扇谷江御出、以我等之手計供奉申」(享徳四年二月「筑波潤朝軍忠状案写」(「古証文二」神奈川県史料6187))と、扇谷(鎌倉市扇ガ谷)へ遷っている。その際、筑波別当大夫潤朝の家人は大御所の護衛を行っていて「御モリニハ、家人又次郎男参候、御感ニ下賜御衣」(享徳四年二月「筑波潤朝軍忠状案写」(「古証文二」神奈川県史料6187))という。

持氏の鎌倉下向は、当初持氏に従っていた真壁右京亮朝幹が「自海老名鎌倉山内江馳越、長尾一類ト一味仕者也」(永享十一年四月「真壁朝幹代皆河綱宗目安写」『真壁家文書』)とあるように、尾張入道芳伝に供奉されて山内から鎌倉に入ったとみられる。持氏一行はその後、二階堂永安寺に入るべく山内から小袋坂を経由して鶴岡八幡宮前に進んだとみられるが、「芳伝供奉何事哉」と、鎌倉警衛中の「時高被官豊後守以下」が持氏と憲実が手を組んで鎌倉に攻め入ったと勘違いして「八幡宮前赤橋馳塞、擬討死仕」と道を塞いだことから、持氏は誤戦を避けるべく「被引返御馬、浄智寺入御」と、浄智寺(鎌倉市山ノ内1402)に入っている。浄智寺は持氏が好んだ寺であることから、鎌倉に入る前に浄智寺へ一度入御していたのかもしれない。

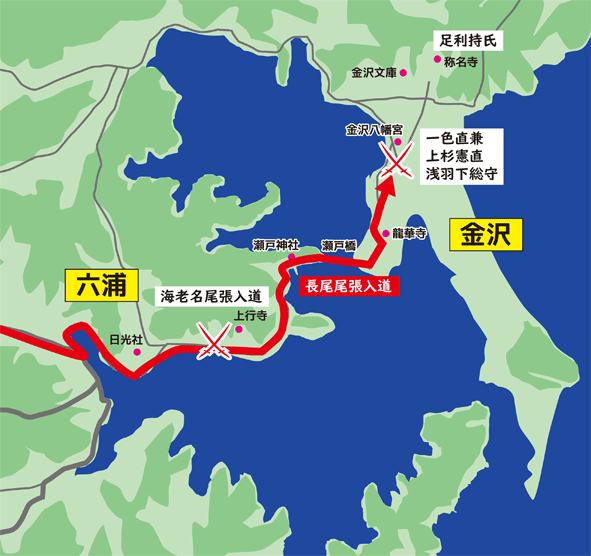

その後、尾張入道芳伝は佐保田豊後守に「芳伝如何躰申」たところ、佐保田豊後守も納得し、「罷退赤橋」したため、持氏は浄智寺を発って永安寺へ入御した(『鎌倉持氏記』)。持氏が鎌倉に入ったのはおそらく11月3日と思われ、翌11月4日、持氏は「金沢称名寺御移」った。そして翌11月5日に称名寺で「御落飾」し、「御法名道継御道号揚山」と号した。なぜ足利家由緒の永安寺ではなく金沢の称名寺(金沢区金沢町212-1)まで出張って出家したのかは不明。持氏には「讒人」である一色直兼や上杉憲直ら近臣が同道を許されていたようであり、憲実の遠慮として「讒人対治」を鎌倉で行うことを憚り、鎌倉外の金沢での執行を企図していたとすれば、敢えて同道させたうえで追捕をした可能性もあろう。

|

| 永享10年11月7日金沢合戦想像図(戦場も確定していない) |

その後憲実は、「讒人対治」のために尾張入道芳伝を大将として金沢に遣わし、11月7日に持氏近臣らを追討した。これを「金沢合戦」(『鎌倉持氏記』)という。

長尾尾張入道の金沢出陣に際し、真壁右京亮朝幹は長尾尾張入道に「然金澤江御勢仕之時、可令同心由申」したが、「山内ヲ可警固由依成敗、円覚寺塔頭大義庵仁取陣者哉」(永享十一年四月「真壁朝幹代皆河綱宗目安写」『真壁家文書』)と、山ノ内の警固のために円覚寺塔頭大義庵に留まっている。

「金沢合戦」は事件の十日後、11月17日に京都に伝わった情報によれば「抑関東事注進到来、武将居所押寄焼払、御留守警固武士防闘、六人腹切云々、鎌倉中敵方家共焼払、円覚寺焼了、建長寺ハ不焼云々、武将ハ先祖寺安養寺ニ被引籠」ったという(『看聞日記』永享十年十一月十七日条)。なお「安養寺」は「養安寺=永安寺(ようあんじ)」の誤記とみられる。持氏が二階堂の永安寺に移ったのは「同十一日、持氏永安寺御入」(『鎌倉持氏記』)であることから、上記の注進が鎌倉を発ったのは少なくとも11月11日以降である。

さらに11月21日に京都に伝わった詳報では、「抑先度上杉陸奥守首事、虚説也、若党主ニ相替討死了、陸奥守と名乗之間、其分ニ披露云々、今度上杉陸奥守父子、一色民部大輔、海嘗名等討死、管領上杉執事長尾、為大将二千騎押寄、敵方五百騎合戦打負、五百騎勢悉討死云々、鎌倉殿ハ被没落了」(『看聞日記』永享十年十一月廿一日条)というもので、先日上洛の上杉陸奥守の首は、彼の身代わりに「陸奥守」と名乗って討死した若党のものであったことが確認できる。今回の金沢合戦では、主だった者は上杉憲直父子、一色民部大輔(宮内大輔の誤記か)、海老名(海老名尾張入道か)の討死(実際は自害)が確認できる。長尾尾張入道は二千騎で金沢に攻め寄せ、「武将居所押寄焼払」(『看聞日記』永享十年十一月十七日条)い、「御留守警固武士防闘、六人腹切」っている(『看聞日記』永享十年十一月十七日条)。その「六人」とは、「直兼父子三人、憲直父子共并浅羽下総守自害」(『鎌倉持氏記』)か。合戦は「武将居所押寄焼払、御留守警固武士防闘」とあることから、長尾勢は持氏の金沢の居館(持氏は毎年4月8日に瀬戸神社参詣を行っており(『鎌倉年中行事』)、その宿館の可能性)に攻め寄せていると推測される。持氏は当時は称名寺にいるため、居館を不在にしていることは長尾尾張入道も把握していたであろうから、留守居の一色等を追捕することが、この金沢合戦の目的であったことがわかる。

長尾尾張入道の寄手と、一色直兼・上杉憲直らとの戦闘では「直兼被官草壁父子四人、帆足、斎藤、饗庭、喜井、板倉、西大夫等切出、相戦、令討死、其間主人静自害事、誠志深者也、就中、草壁遠江守振舞、一騎当千是也、其外討死不及註名字事」(『鎌倉持氏記』)といい、一色直兼の被官人の草壁、帆足、斎藤、饗庭、喜井、板倉、西大夫らは主人の自刃の時間を稼ぐべく奮闘して討死を遂げた。草壁氏、饗庭氏、板倉氏は三河国からの一色家根本被官、帆足氏、斎藤氏、喜井氏は九州探以来の被官であろう。また、「浅羽下総守」の討死も見えることから、金沢在地の浅羽氏(平時から金沢の留守居などを担っていた氏族か)もまた持氏与党として戦った。

戦場は金沢の「武将居館」だけではなく、「海老名尾張入道、六浦引越道場切腹」(『鎌倉持氏記』)したとあることから、鎌倉から金沢に至る要衝の上行寺付近にも公方近臣が布陣して長尾尾張入道勢進出を防ごうとしていた意図がうかがわれる。長尾勢は朝夷奈から六浦に進出し、上行寺前の公方近臣勢を破り、瀬戸橋を渡って金沢になだれ込んだと思われる。一方で、「三戸治部少輔、仰長尾出雲守、於永安寺甲雲庵被討畢」(『鎌倉持氏記』)と、永安寺に残った近臣もあり、憲実は長尾出雲守に命じて三戸治部少輔(高氏庶流の足利家根本被官)を永安寺塔頭の甲雲庵に討っている。また、持氏の関東使節として度々上洛して交渉に当たった「二階堂信濃守」は、「相模陣(平塚八幡の陣か)」から逐電した。海老名上野介は上杉大夫持朝家人奉行であったが、兄の海老名尾張入道とともに持氏方として早河口の合戦に加わるなどしている。ただし兄とは異なり、持氏を度々諫めていることは憲実も知っており、彼を助命するべく扇谷海蔵寺に蟄居する上野介に使者を遣わすが、すでに自刃していた。そして、様々に持氏を誤らせた鶴岡八幡宮「社務尊仲」は、逃亡の最中「海道辺被生擒掫、於京都刎首」(『鎌倉持氏記』)された。「損君失身事、遠慮不失所愚」(『鎌倉持氏記』)と辛辣な批判を受けている。また、「憲直次男五郎、山内徳泉寺聞之、同夜自害及、刻家人鱸豊前守令介錯、五郎落居後、豊前守同切腹、主従共以殊勝之振舞也」(『鎌倉持氏記』)という。このように憲実は、持氏の鎌倉還御後、数日のうちに持氏の手足となる公方近臣を粛清したのだった。

そして、11月11日に金沢称名寺から二階堂永安寺に戻された持氏入道の警固として、憲実は「于時憲実号代官、大石源左衛門尉憲儀、同大夫持朝并千葉介胤直、于替番三ケ日夜宛致警固」(『鎌倉持氏記』)することを指示する。この警固の輪番が決定後、憲実は京都にその旨を報告する使者を派遣したと思われる(11月20日頃上洛と推測)。

この永安寺幽閉の中で持氏入道は11月27日、佐野越前守と佐野六郎の父子への感状(その年、常陸鹿島氏に伝来して佐野を「鹿島」に改変したか)を認めるが、「上杉安房守於反謀、不思京鎌倉及合戦候之処、味方之族布与敵対未練候」(永享十年十一月廿七日「足利持氏感状写」『常陸遺文』室:3026)と、この騒擾の要因は憲実の反謀に過ぎなかったものが、思いもよらず京都と鎌倉の合戦となり、味方となるべき人々と敵対したことは心残りであると述懐している。持氏の書状は「其方父子忠節感入候、弥忠功可被致候、追而其沙汰可有之候」とあるところから、佐野父子は永安寺外ではなく寺内に伺候した公方近臣であったと思われる。この永享合戦の勃発は、信濃国に軍事介入を試みたり、若君元服につき将軍家からの一字拝領を撤回したり、関東管領追捕を企てたりした持氏に原因があるが、持氏は一色直兼、上杉憲直ら近臣や鶴岡八幡宮社務尊仲ら公方近臣への妄信が最後まで消えることがなかったようである。

●永享10(1438)年11月27日「足利持氏感状写」(永享十年十一月廿七日「足利持氏感状写」『常陸遺文』室:3026)

11月29日、伏見殿の貞成入道親王は「鎌倉殿、被着墨衣之由注進」(『看聞日記』永享十年十一月廿九日条)を聞いている。これは11月20日頃に上洛したと思われる憲実使者からの報告による情報とみられる。11月11日、持氏入道は金沢称名寺から鎌倉永安寺へ移され、大石憲重、上杉持朝、千葉介胤直の警固勢が取り囲んでいる状況が報告され、近日中に金沢合戦(11月7日)で自害した上杉陸奥守憲直父子、一色民部大輔直兼父子、海老名尾張入道ら六名の首級上洛も伝えられたとみられる。ただ、義教は以前より持氏の処断を厳命しており、12月5日、義教はこの「生ぬるい」報告に対し、「関東事、已乍被取囲申于今延引、如何様之子細候哉、言語道断事候」と激怒していることと、「諸軍勢長々在陣」は不憫であり、年末年始に懸かることはよろしくない(ため、早々に持氏らを処断すべし)と、側近の赤松播磨守満政を使者として派遣し、改めて厳命した。

●永享10(1438)年12月5日「管領持之奉書案」(永享十年十二月五日「細川持之書状案」『足利将軍御内并奉書留』室:3027)

12月8日には「関東被下使節西山上洛」して「抑関東注進凶徒首共、済々上洛、被御覧」(『看聞日記』永享十年十二月八日条)した。帰洛した使節西山の報告によれば「武将出家被着黒衣、若公被成喝食降参、命許可被助之由被申、前管領上杉執申」(『看聞日記』永享十年十二月八日条)というように、憲実は、持氏がすでに出家し「若公(義久)」もまた「喝食(報国寺か)」となったので、彼等の命ばかりは助けてほしいという。

翌12月9日、伏見宮亭に一慶西堂が来訪して語るところでは、「関東首六、上杉陸奥守父子、一色、海老名等云々、六條河原被切懸」(『看聞日記』永享十年十二月九日条)と、六條河原に上杉憲直父子、一色直兼、海老名入道ら六名の首級が晒されたという。

その後も憲実は「所詮持氏御命可有御寛由」を「京都被致訴訟事重畳」(『鎌倉持氏記』)しており、11月半ばの持氏処遇の報告に続けて、12月初めにも「自関東僧上洛、武将降参事、前管領執申使節」(『看聞日記』永享十年十二月十五日条)している。憲実の主張は、「武衞事、已除緑髪着黒衣之上者、有恩免、於子息者可聴相続之由、房州頻執申、而時宜不許」(『建内記』永享十一年二月二日条)というもので、持氏はすでに出家しており、恩免により子息に相続を聴されるようにというものであったが許しはなかった。

●『建内記』永享11(1439)年2月2日条

このときの使者は義教との対面を求めるが「無御対面、不可叶之由被仰、軈下向」(『看聞日記』永享十年十二月十五日条)したという。義教は持氏の件では一切譲歩しない姿勢を示したのであった。そして、この憲実使節は12月15日までには関東へ下向している。

このように義教は「然持氏、連々御無道吹拾、条数被註下、曾無御許容」(『鎌倉持氏記』)と、以前のように赦免する気配は全くなく、数度にわたって永安寺の持氏入道及び報国寺の義久の処断を督促し、小笠原政康入道にも「関東事、定不可有等閑之旨、被思食候」と、持氏らの処断を迫った。

●永享10(1438)年12月23日「足利義教御内書」(永享十年十二月五廿三日「足利義教御内書」『小笠原文書』室:3031)

しかし、義教が赤松満政を派遣までして憲実へ命じていた「諸軍勢長々在陣、且者不便之次第候、年始歳暮殊不可然候」(永享十年十二月五日「細川持之書状案」『足利将軍御内并奉書留』室:3027)という状況は、年が明けても一向に果たされなかった。しびれを切らした義教は、永享11(1439)年閏正月24日、鎌倉の奉公衆(奉行か)「赤松中務少輔(赤松持祐)」に「持氏誅伐事、厳密被仰付憲実処、無沙汰之間、為尋究彼所存、柏心和尚被下向者也」(永享十一年閏正月廿四日「足利義教御教書」『赤松文書』室:3037)と報告する御教書をしたためた。憲実がなおも持氏らの処断を「若尚令難渋者、果而京都大事、降参輩生涯者不及申、憲実即時可浮沈之段、無覚悟次第、且僻案至極歟」と、降伏した輩の処断は言うまでもないが、憲実もその身がどうなるかの覚悟がないと詰っている。そして、憲実を当てにせず、京勢のみで持氏を討ち、「抽戦功者、可有恩賞也」」(永享十一年閏正月廿四日「足利義教御教書」『赤松文書』室:3037)を命じた。

また同日、義教は鎌倉の「小笠原大膳大夫入道」に「河野(河野教通か)以下」を関東に下向させる旨の御教書を下しており、彼等の東下を待ち、談合して「差寄永安寺、保国寺、無越度様可致忠節」(永享十一年閏正月廿四日「足利義教御内書」『小笠原文書』室:3036)事を命じている。このほか、「為用心、被仰佐々河、武田刑部大輔入道等了」(永享十一年閏正月廿四日「足利義教御内書」『小笠原文書』室:3036)ことも伝えている。

義教の側近である権大納言時房が耳にした別の話では「鎌倉武衞御免和睦事、房州執申趣彼申次、仍被召置伊勢守宿所、以外恐怖云々、一昨日已下向之、已申披之故歟」(『建内記』永享十一年二月二日条)ともいい、実は瑞禅は憲実からの持氏赦免を願う使者であり、伊勢守貞国亭に留め置かれたとのことで「以外恐怖」という。ただ、彼は「無御進発者、鎌倉武衞被切腹之条、無左右難有之由申之歟」(『建内記』永享十一年二月二日条)という主張を「已申披」して、閏正月29日に関東へ下向したとのことなので、憲実の使僧ではない。時房としてはそのようなことのために御勢の下向を要請するとは「奇怪之申状哉、為実事無勿体事也」と非難する。

●『建内記』永享11(1439)年2月2日条

そして2月2日、義教は「相国寺長老下向関東」(『建内記』永享十一年二月二日条)させた。このとき、閏正月24日の御教書を持たせたと思われる。権大納言時房は彼の派遣については「是猶可攻申武衞之由、被仰付房州上杉歟」ことが主題であると推測している。これについて、京都では「而今、武衞依隠遁、子息事彼執申之、欲属無為之處、自京都無御許容、依之停滞也、若猶無御許容者、房州可切腹之由申之歟云々、然者可及合戦歟、大事出来難測事哉之由謳哥」(『建内記』永享十一年二月二日条)と、今でもお許しがないため情勢が解決されず、なおも御許容がなければ憲実は切腹すると言うか、京勢との合戦に及ぶか、という噂が広まっている。

|

| 鎌倉の伝足利持氏供養塔 |

一方、鎌倉では憲実は2月初頭には義教からの厳命を伝え聞いていたと思われる。当然ながら使者として在倉の赤松播磨守からも強い要請があったことは想像に難くない。憲実も「訴訟事尽」たことを悟り、2月10日、「於永安寺長春院、持朝、胤直参向、勧申御自害」した(『鎌倉持氏記』)。これを聞いた持氏祗候の近習らは「切出令討死所」と最後の抵抗を見せる中、「持氏、満貞両御所、御自害」した(『鎌倉持氏記』)。持氏享年四十二。なお、持氏は「已及臨自殺之期放火」(『建内記』永享十一年二月十八日条)したという理由で「鎌倉武衞首」は「不及京着之儀」(『建内記』永享十一年二月十八日条)と定められた(ただし、その後に憲実が持氏自刃の長春院に詣でていることから、実際は長春院は焼失せず、公卿首を晒さない慣例に則ったものか)。

この永安寺の合戦時に上杉持朝、千葉介胤直の手勢に抵抗して討死した人々は以下の通り。赤色は千葉氏系奉公衆である。

| 足利持氏祗候人 | 木戸伊豆入道、冷泉民部少輔、小笠原山城守、平子因幡守、印東伊豆入道、武田因幡守、賀嶋駿河守、曽我越中守、設楽遠江守、沼田丹後守、木内伊勢入道、神崎周防守、中村壱岐守 |

| 足利満貞祗候人 | 南山上総入道、南山右馬助、里見治部少輔、今河左近蔵人、二階堂伊勢入道、二階堂民部少輔、下条左京亮、逸見甲斐入道、石河民部少輔、新宮十郎左衛門尉、岩渕修理亮、泉田掃部助 |

●『東寺光明講過去帳』(『続群書類従』)

持氏に伺候した「神崎周防守」は、香取郡神崎庄(香取郡神崎町)の神崎左衛門五郎秀尚の子、神崎周防守満秀の子か。満秀の兄・神崎上総介忠尚は千葉惣領家被官で、永徳元(1381)年の「小山義政の乱」、応永23(1416)年の「上杉禅秀の乱」において千葉介満胤に従軍している。

その後、関東では持氏遺児の春王丸、安王丸が結城城の結城中務大輔氏朝を頼り、氏朝はそれに応じて挙兵。京都から軍勢が再下向し、結城城において大きな合戦となった。「結城合戦」という。結城合戦ののち、春王丸、安王丸は捕らわれ、京都に送られる最中の美濃国垂井宿にて処断された。しかし、この直後に将軍義教が赤松満祐入道の勢力によって暗殺されたことで、春王らの弟永寿王丸(足利「万寿王丸」は創作か)は殺害されることなく京都へ送られ、9年ののち、新たな鎌倉殿「足利成氏」として鎌倉に下向した(足利成氏の出京)。

ところが、享徳3(1454)年12月27日、成氏は、関東管領上杉憲忠を新築の西御門御所に討った。

翌享徳4(1455)年正月5日、京都へ「関東飛脚到来、鎌倉殿持氏御子 成氏、去年十二月廿七日、管領上杉右京亮房州入道子、被召出於鎌倉殿御所被誅伐」(『康富記』享徳四年正月六日条)という確報が届く。その理由は「是併故鎌倉殿御生涯事、父房州申沙汰之御憤歟」との推測があり、「依之御所方与上杉手有合戦」と、御所方と上杉家との合戦も報告された。

成氏は享徳4(1455)年正月5日、武蔵国の戦勝由緒の稲荷大明神(現在の烏森神社)に願文を収め、「所願悉有成就」を祈っている。当時、この稲荷社は荒れていたのか、所願成就のあかつきには社殿修造を行うと誓っている。

●享徳4(1455)年正月5日「足利成氏願文」(『烏森神社文書』戦古:20)

翌正月6日には、「上杉修理大夫入道并憲忠被官人等」が七沢の要害を出て鎌倉を目指したのだろう。相模川の低湿地帯の中と推測される「相州島河原」(平塚市大島)に兵を繰り出した(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)。この報を受けた成氏は「一色宮内大輔、武田右馬助入道」を差し遣わして、「多分討取候了」という。これはかつて故父持氏が上杉憲実の上州逐電時に取った進軍方法を彷彿とさせるが、こののち、成氏は自ら鎌倉を出立して武蔵府中へ進んだとみられる。なお、成氏はこの鎌倉発向ののち二度と鎌倉へ帰還することができず、以降、子孫に至るまで下総国古河(茨城県古河市)を拠点とする「古河様」として、16世紀後半までの約百数十年間、関東に強い影響力を及ぼすこととなる。

正月7日には常陸国の「就右京大夫参上」しており、成氏は憲忠追討直後には佐竹右京大夫義人入道に次第を伝えて協力を取り付けており、佐竹一門だが義人入道とは距離を取っていた「大山因幡守殿(義人に追放された義人嫡子・伊予守義俊の外祖父)」に「属右京大夫手、不日馳参」ことを命じている(享徳四年正月七日「足利成氏御教書写」『秋田藩家蔵文書七 大山弥大夫義次所蔵』:戦古21)。これには成氏近臣「本間前近江守直季」も副状を付しているが、大山因幡守は正月29日に至っても成氏方には参じていない(享徳四年正月廿九日「足利成氏軍勢催促状写」『秋田藩家蔵文書七 大山弥大夫義次所蔵』:戦古24、参考四)。

武蔵国府へ進む一方で、正月14日には「豊島勘解由左衛門尉殿」、「豊島三河守殿」ら武蔵豊島一族への参陣を命じるなど(享徳四年正月十四日「足利成氏軍勢催促状」『豊島宮城文書』:戦古22、23)、東武蔵への勢力拡大にも腐心する。

正月21、22日には、「上杉右馬助入道、同名太夫三郎并長尾左衛門入道等」が「武州、上州一揆以下同類輩、引率数万騎、武州国府辺競来」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)と、上野国から庁鼻和右馬助憲信入道、大夫三郎顕房(修理大夫持朝子息で扇谷家当主)、長尾左衛門入道が武州上州一揆らを率いて武蔵国府付近に着陣した。成氏はみずから「於高幡、分倍河原」に布陣し、「両日数箇度交兵刃、終日攻戦」した。具体的には21日は「武州立川之御合戦」、22日は「府中之御合戦」(享徳4(1455)年2月筑波潤朝軍忠状案写(「古証文二」神奈川県史料6187)と見え、21日は鎌倉街道より西・北西部での合戦であったことはわかる。21日の合戦で高幡河原から多摩川上流部を渡って国府西側を占拠する部隊があり、22日に鎌倉街道正面から分倍河原に出て国府を攻める部隊の西・南の二面から上杉勢を攻めたということか。この合戦で「上椙両人討取、数人候」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)といい、庁鼻和憲信入道、扇谷顕房、そのほか主だった者数名も鎌倉勢に討ち取られた。合戦後、「至于今残党者、束手令降参候了」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)するが、「其後、敗軍余党等、常州小栗城ニ館籠」っている。

成氏は2月中には古河に本陣を置くことを決定しており、3月3日には古河に入っている。その際「上州中一揆事、古河江可被御供候」ことを「岩松右京大夫殿」に伝えており(享徳四年三月三日「足利成氏書状写」『正木文書』:戦古29)、あわせて上州中一揆の人々の「知行分等」への狼藉を固く禁ずる旨を伝えている。

このような中で、

京都は3月28日に「上椙ヽヽ故房州入道子関東発向」(『康富記』享徳四年三月卅日条)させ、4月3日に「駿河守護今河ヽヽ、今日関東発向、関東御退治御旗被給之」(『康富記』享徳四年四月三日条)させて、成氏追討を命じた。このとき関東攻めの総大将とみられる上杉兵部少輔房顕(憲実次男、憲忠実弟)に下されたのは「錦御旗」で朝廷からの下賜だが、成氏追討の綸旨は出されておらず、実際に「関東御退治之綸旨」が下されたのは9月24日(『東寺百合文書』享徳四年九月廿四日条)で、東寺及び仁和寺に綸旨が付され、十七日間の修法が行われている。

駿河に下向した駿河守護今川上総介範忠は、「今川上総介、率海道諸勢相州エ襲来」った(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)。胤直入道は今川範忠の「相州エ襲来」とほぼ時を同じくして京都に忠節を誓う旨の書状(現存せず)を遣わしたとみられる。その内容は伝わっていないが、「自関東連々雖相催、不令同心之旨」(享徳四年閏四月八日「将軍家御内書」『佛日庵文書』神:6204)とあるように、成氏からの度々の催促に応じなかった旨が記されていたことがわかる。胤直入道が京都へ遣わした書状に対し、翌月閏4月8日、将軍足利義政から「千葉入道との」へ、鎌倉方からの度々の誘いにも応じずに京都方に属したことに対し賞する御内書(享徳四年閏四月八日「将軍家御内書」『佛日庵文書』神:6204)を送り、太刀一腰を贈呈している。

●享徳4(1455)年閏4月8日「将軍家御内書」(『佛日庵文書』神:6204)

成氏は京勢に応じた「千葉介入道常瑞、舎弟中務入道了心、宇都宮下野守等綱等」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)は上杉や今川の侵攻に「如合符、所々江令蜂起」した、と述べているように、胤直入道は今川範忠が、鎌倉へ向けて兵を進めたものに呼応したのだろう。

『鎌倉大草紙』では、惣領家執政の原越後守胤房が胤直入道に「御所方になりたまへ」と成氏に加担するよう説得したが、原胤房と対立関係にあった「円城寺下野守、上杉にかたらはれ」ていたため、胤直入道は円城寺下野守尚任の意見を容れて京方となり、胤房は「原はひそかに成氏より加勢を乞」うたのだとする。胤房は侍所司の胤直の代官的な立場であったことが永享7(1435)年の法難対処の伝から推察され、成氏が鎌倉に還御したのちも、胤直入道の代理として御所を訪れることがあったのだろう。「公方へも出仕申ければ、成氏より原越後守を頻に御頼ありける」という(『鎌倉大草紙』)。原氏と円城寺氏は鴨根三郎常房を遠祖とする同族で、ともに千田庄・八幡庄内に所領を有して対立していた。「千葉家、原与園城寺合戦、園城寺武州没落」(『鎌倉大日記』)ともあり、この合戦は原氏と円城寺氏の争いでもあったようだ。

|

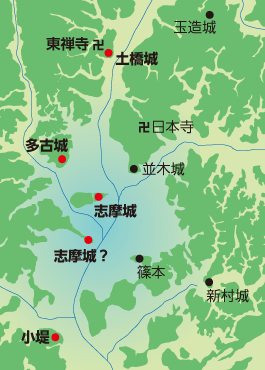

| 胤直・胤賢が籠った志摩城 |

なお、『鎌倉大草紙』では、3月20日に「三月廿日、千葉へ押寄せければ、俄の事にて防戦叶い難くして千葉の城を歿落す」(『鎌倉大草紙』)とあるように、胤房が千葉屋敷に胤直入道等を急襲したとあるが、3月20日時点はまだ京都側も成氏への具体的な対応をしておらず、胤直入道は上杉や今川の侵攻に「如合符、所々江令蜂起」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)したとあるので、3月時点での原胤房による千葉攻めは考えにくい。胤直入道が鎌倉方への「不令同心之旨」を京都に表明し、京都がこれを賞したのが閏4月8日であることからも、4月中旬時点ではまだ「自関東連々雖相催」(享徳四年閏四月八日「将軍家御内書」『佛日庵文書』神:6204)という状況にあったと考えるのが妥当だろう。もし、原胤房が胤直入道を攻めたとすれば、4月20日頃と想定される。

千葉での戦いに敗れた千葉介入道常瑞(胤直)・舎弟中務入道了心(胤賢)・千葉介胤宣・円城寺下野守尚任以下の千葉宗家は、円城寺氏や竹元氏(かつて千葉家侍所)、岩部氏などといった直臣層の本拠地がある香取郡多古方面に逃れ、千葉介胤宣・円城寺尚任ら円城寺一族は多古城に拠り、千葉介入道常瑞・中務入道了心らは、多古城のやや南にある志摩城に籠城した。

|

| 康胤が攻め寄せた多古城跡 |

享徳4(1455)年4月と推測される千葉での戦いに敗れた胤直入道は、「舎弟中務入道了心」や子息の五郎胤宣(千葉介胤宣)、円城寺下野守らとともに香取郡千田庄(香取郡多古町)へと遁れた。

千田庄は円城寺氏や竹元氏、岩部氏など惣領被官の知行地があるためか。『鎌倉大草紙』によれば、「胤直父子は同国多胡志摩二の城に楯籠り、一味の勢を催し、上杉よりの加勢を待居たり」(『鎌倉大草紙』)と見え、多古城(香取郡多古町多古)と、多古城と低湿地を挟んだ南にある志摩城(比定地については下記)に籠城したという。「島」という地名や周辺の「水戸」「船越」といった地名から、多古城下は当時湖沼が広がっていた可能性も考えられる。

このとき胤直入道から知らせを受けたとみられる下野国天命の上杉房顕は、5月8日、「就相州御敵退治」のため「信太庄山内衆」に出陣を指示している。このとき信太庄には「円成寺名字中」がおり、胤直入道から信太庄上杉勢への援軍として派遣されていたのかもしれない。5月頃と思われるが、この「円成寺名字中」が「彼国へ可打越候」と、下総国へ渡ったという。おそらく胤直入道らとの合流のためであろう。房顕は「然者、其方傍輩中令談合、彼国之境ニ取陣、自円成寺方相通候者、同時越河致忠節候者、可然候」と、「信太庄山内衆」に対して衆中で話し合って、下総国の国境まで陣を進め、渡海した円城寺勢と連絡がとれたならば、ともに渡河して胤直入道を助けるよう指示している(享徳四年五月八日「上杉房顕判物」『臼田文書』:神40)。

|

| 多古周辺地図(水色は湖沼または湿地) |

原胤房勢には「公方よりの加勢の兵」(『鎌倉大草紙』)もあったが、その後、千田庄での戦いは数か月にわたって膠着状態になったようだ。しかし、原胤房勢には千葉庄馬加村(千葉市花見川区幕張町)周辺を領した千葉介満胤庶子「千葉陸奥入道常義父子」が「存貞節、属御方」(「足利成氏書状」『武家事紀』巻第三十四)したことで戦局が変わったのだろう。参戦した時期は不明だが、戦局が急転した8月か。

『鎌倉大草紙』によれば、常義入道の参戦に「原越後守大に喜び」、彼を「即ち之を大将」として「多胡の城へ差向」け、自らは「志摩の城へ押寄せて攻め」た(『鎌倉大草紙』)。ただし、胤房は千葉陸奥入道常義を一軍の大将として派遣しているように、彼を麾下として扱っている。これが事実であるとすれば陸奥入道常義は千葉家御一家として惣領家の支配下にあり、家宰の原越後守胤房の指示に従う立場であったと想定される。

千葉介胤宣が立て籠もった多古城を攻めた陸奥入道常義は「古兵」であり、「城を取巻き、兵粮の道を留め、方を明けて攻め」たため、「籠城の兵、皆失せ」てしまい、「大将胤宣は若年にて、纔に二十騎計」となってしまったという(『鎌倉大草紙』)。こうして多古城は「終に攻め落され、乳母子円城寺藤五郎直時を以て敵陣へ遣し、城をば渡し申すべく候間、仏前へ参切腹仕度由」を請うた(『鎌倉大草紙』)。陸奥入道常義はこれに「尤とて城を請け取り、寄手并公方よりの加勢の兵共送」った。その後、千葉介胤宣は「城外のむさといふ所に阿弥陀堂のありけるへ出て、仏前に向ひ、享徳四年八月十二日、十五歳にて切腹」(『鎌倉大草紙』)した。年齢については『本土寺過去帳』においては「千葉介宣胤五郎殿十三歳」(『本土寺過去帳』)とある。このとき、阿弥陀堂別当の来照院が傍に付き添い、「焼香読経す、最期の勤め懇」(『鎌倉大草紙』)に行った。そして乳母子の「直時も主の介錯して続いて腹を切りにけり」(『鎌倉大草紙』)という。なお、「むさ」は「ゐさ」の誤字とする説(『多古町史』)があるが、「む」「ゐ」は運筆から考えても間違えようがなく、可能性としては非常に低い。基本的に史書について「〇〇の誤記だ」や「理由があって〇〇と書き換えられた」という史料を「改変」させて成立させようとする仮説は、自分の「結論」を導かせるために用いる禁じ手と言え、冒涜と考える。

彼らには辞世の句が二句伝わっており、千葉介胤宣と円城寺直時のものか。『鎌倉大草紙』では「若君胤宣は初より御一所に御座なく、何の不義もおはしまさす、馬加殿あはれに思召し候間、如何にもして御命を助け奉り候はんと申」したが「御切腹」してしまい、陸奥入道常義はこの旨を越後守胤房に伝えたところ、「越後守も涙を流しける」という。

●享徳4(1455)年8月12日辞世(『鎌倉大草紙』)

●『本土寺大過去帳』十二(上段)

+―円城寺下野妙城

|

+―同壱岐守妙壹

|

+―同日向守妙向

享徳四乙亥八月其外多古嶋城討死諸人成仏得道

円城寺一族では「円城寺下野妙城」「同壱岐守妙壹」「同日向守妙向」の死去も伝えられており(『本土寺過去帳』)、胤宣には執権円城寺下野守(尚任)が支えていたとみられる。この合戦では、「常陸大充殿妙充」「同子息」の死去も伝えられており(『本土寺過去帳』)、多古城には常陸国から常陸大掾父子が派遣されていたことがうかがわれる。ただし、常陸大掾系図等の史料には該当する人物の伝はない。このほか、「■徳四■■野日向朗典於島■■」とあるように、上総国伊北庄の上杉家被官狩野氏も胤直入道に与力していたことがわかる。

胤宣の供として阿弥陀堂に来ていた「椎名与十郎胤家、木内彦十郎、円城寺又三郎、米井藤五郎、粟飯原助九郎、池内助十郎、深山弥十郎、■本彦八、青野新九郎、多田孫八、高田孫八、三谷新十、寺本弥七、中野与十郎等」も「皆刺違ヘヽヽ枕を並べて伏し」、陸奥入道常義は「首共取つて成氏へ進上」(『鎌倉大草紙』)したという。

|

| 胤直・胤賢が籠った志摩城(ここではないかも) |

一方、胤直入道、中務入道了心が籠城する志摩城は、「原越後守大将にて、昼夜の界もなく攻戦」った結果、「八月十四日の夜、終に叶はず攻落され」た。胤直入道等は胤房に「是も土橋といふ所に、如来堂のありける所へ拉ぎ、別当東覚院に籠」られたという(『鎌倉大草紙』)。胤房は「城を請け取り、彼寺を取巻きて、胤直に附き申しける上臈を招き出」すと、「介殿の御事は、成氏公へ御不義にて、討手遣はされける間、上の御心計り難く候へは、力及はす」と告げ、翌8月15日、「寄手重なり如来堂を取巻き、鬨の聲を作りける間、千葉介入道常瑞、舎弟中務入道了心腹切」ったという(『鎌倉大草紙』)。法名は相應寺殿真西一閑臨慎阿弥陀仏。

|

| 千葉町古地図 |

遺骸は土橋東禅寺(多古町寺作)に葬られたといわれ、現在も東禅寺墓所には、胤直とその眷属の墓とされる墓石が残されている。しかし、『鎌倉大草紙』によれば、胤直らの遺骨は原筑後守胤茂の手によって、千葉の金剛授寺尊光院に隣接する大日寺に葬られ、五輪塔が建立されたという(『鎌倉大草紙』)。また、旧妙見寺(千葉神社)と旧来迎寺地(道場北)の間は、かつて「相應寺」という地名があり、そこには相應寺という寺院がかつてあって寺院が何らかの理由によって消滅したのちも二つの塚が残っていたと伝えられている(相應寺の位置)。

胤直入道常瑞の弟・中務入道了心は、志摩落城の前に脱出していたようで、「ヲツヽミ」に逃れた。この「ヲツヽミ」とは、志摩城の南にある「小堤」(山武郡横芝町小堤)に比定できると考えられるが、おそらく胤房の軍勢がすぐさま駆けつけたと思われ、9月7日、胤賢入道もこの地で自刃した(『本土寺過去帳』)。ただ、彼の子息である実胤・自胤兄弟はすでに八幡庄に疎開しており、市川城(市川市真間:現在の真間山弘法寺周辺?)に籠城して成氏勢と戦っている。胤賢入道がこの逃避行の間に落ち延びさせたものか?

胤房らが胤直入道らを討ってから約三か月後、幕命を受けた東常縁が下総へ着陣。馬加陸奥入道常義の本拠地である馬加郷(千葉市花見川区幕張)に攻め入り、11月24日の「馬加合戦」で常縁勢が勝利をおさめた(『東野州聞書』)。常縁はこの戦いを「原越後守御対治之時之事」としているので、馬加城にはおそらく馬加陸奥入道と原胤房が在城していたと考えられ、戦いに敗れた胤房は千葉へ向けて逃亡した(『鎌倉大草紙』)。また、馬加陸奥入道は南へ逃亡した。胤房が千葉に逃れた理由は不明だが、すでにこの頃に原氏は金剛授寺に対する影響力が強まっていたのかもしれない。胤房の跡を継いだ原宮内少輔胤隆には範覚という子がおり、十三歳のときに金剛授寺の座主となって、三十年にわたり千葉家に大きな影響力を持っている。

一方、千田庄内では胤直に従ったと思われる原一族(のちの弥富原氏)と古河公方勢力(原胤房勢?)が合戦しており、12月13日、「東方(比定地不明)」で原左衛門朗珍・原右京亮朗嶺が討ち死にを遂げた(『本土寺過去帳』)。

その後、東常縁は市川城(市川市真間4丁目)に千葉実胤・自胤兄弟とともに籠城するが、康正2(1456)年正月19日、足利成氏勢の猛攻の前に市川城は落城(『足利成氏文書』・『東野州聞書』)。実胤・自胤兄弟は武蔵国へと落ち延びた。常縁は匝瑳郡へ逃れたとされ、2月7日、匝瑳郡惣鎮守・老尾神社(八日市場市生尾)に献歌したという(『八日市場町史』)。その後、常縁はいったん下総を離れて「春」のうちに鎌倉へ戻っている(『東野州聞書』)。

胤房はこの康正の合戦によって、鎌倉時代初期から続いてきた原・円城寺両頭体勢を崩壊させて円城寺氏を宗家宿老の座から引きずりおろすことに成功し、円城寺氏の勢力は衰えた。一方で原氏の勢力は急速に大きくなり、のちに「千葉百騎、原千騎」(『関八州古戦禄』)と謳われるほどになる。

胤直、胤宣亡きあと、千葉宗家の庶流・岩橋家の「平輔胤」が実質的に宗家を継ぐこととなるが、康正2(1456)年10月25日には輔胤が弘法寺へ安堵状を発給している(『弘法寺文書』)。また胤房も康正2(1456)年6月に弘法寺へ二回にわたり『平胤房安堵状』を発給した。

一方、胤房とともに宗家を攻め滅ぼした馬加陸奥入道常義については発給文書は一通も伝わっておらず、さらに康正2(1456)年4月4日、足利成氏が京都の「三條殿」へ宛てた『足利成氏書状写』(『武家事紀所収文書』)に、「千葉陸奥入道常義父子存貞節、属御方間」とあるように、康胤は法体であった。彼は足利成氏より宗家と(私的に)認められた可能性は残るとしても、『千葉大系図』などに記されているような「千葉介康胤」になることはなかったとみられる。そして陸奥入道の子・胤持は、6月12日に上総国八幡(千葉県市原市八幡町)でおそらく東常縁の軍勢に討たれ、首は京都へ運ばれたとあり(『千学集抜粋』)、馬加千葉氏は二代で滅んだ。そして、胤持の廟所として無量寺(市原市八幡町)が伝わり、胤持の父・陸奥入道の墓とされる五輪塔が伝わる。そして、陸奥入道も11月1日、小弓(千葉市中央区南生実町)の南西2.5kmの村田川辺で合戦して討死を遂げたと伝わる。

|

| 小弓城の遠景 |

宗家を継承した「平輔胤」こと岩橋輔胤が「千葉介」に正式に認められたかは不明で、その子・孝胤は「千葉介」を自称(古河公方より認められたか)したとみられる。胤房は馬加合戦で東常縁に敗れたのち、岩橋輔胤と手を結び、輔胤の子・孝胤を下総千葉氏の主として推戴したのかもしれない。

その後の胤房の活躍は不明だが、文明3(1471)年9月9日に「小弓館」で討死を遂げた「原越後入道道喜」が、おそらく胤房であろう。この当時、堀越公方足利政氏と古河公方足利成氏が激しく対立し、堀越公方に加担する上杉氏によって文明3(1471)年6月24日、古河城が落とされ、古河公方・足利成氏は千葉介孝胤を頼って「千葉」に落ち延びている。「原越後入道」の討死はこの二か月半後のことであり、胤房入道は上杉方との戦いで討ち死にしたとみてよいだろう。

胤房の末子に中山八郎太郎胤宜があり、のち出雲守を称した(『千学集抜粋』)。名字地は中山郷(市川市中山)か。なお、『本土寺過去帳』に「手賀出雲」という人物が登場することから、出雲守胤宣をして手賀原氏の祖とする説があるが、この「手賀」は大掾家の流れとみるべきであろう。胤宜の子は長男「胤タゞ下野(下野守胤忠?)」、次男「胤義治部少輔」、その弟と思われる「胤次石見守」があった(『本土寺過去帳』)。長男・「胤タゞ下野」については、「下野守胤忠」であるとすると、市川市から松戸市を本拠とし、原宗家の「家郎」であった高城氏の祖・高城下野守胤忠その人なのかもしれない。

次男・治部少輔胤義の系統は、四男・原九郎兵衛胤広が継ぎ、刑部左衛門胤相、平左衛門、四郎右衛門、四郎右衛門、玄蕃と続いた。平左衛門の子・四郎右衛門は「大滝(千葉県夷隅郡大多喜町?)」で亡くなったという。

石見守胤次は「小中台(千葉市稲毛区小中台町)」に住んだという。その子・友左衛門丞胤友は「猿又(=猿ガ又:葛飾区西水元)」で亡くなったという。死因については「川しらさるゆゑ流れ給ふ、水練を学ハさる也」とあることから、水死と思われる。時期は「胤清牢人のときとそ」とあるが、「胤清」とは原宗家の原式部大夫胤清のことであろう。永正15(1518)年7月に小弓城を追われた時期ということか。

○中山原氏(『千学集抜粋』)

原胤房《????-1471》――胤宜――+―胤タゞ(胤忠?)…高城氏祖?

(越後守) (出雲守)|(下野守)

|

+―胤義―――――胤広――――胤相―――――平左衛門―四郎右衛門

|(治部少輔) (九郎兵衛)(刑部左衛門)

|

+―胤次―――――胤友

(石見守) (左衛門尉)

嘉吉元(1441)年6月20日、「結城陣」で戦死した人物に「原入道道盛」が『本土寺過去帳』に見えるが、結城城はすでに4月に陥落しているものの、その後も結城氏の残党が京都軍と戦っていたようで、翌年3月には、氏朝の与党であった常陸の有力豪族・宍戸持里が挙兵している。「原入道道盛」の実名はわからないが、過去帳の中段に書かれており、上段の原一族よりも一段家格が下がる庶流であると思われる。

嘉吉4(1444)年4月19日に「原筑前守」が没すが(『本土寺過去帳』十九日上段)、この原筑前守は『中山法華経寺文書』に残る「前筑前守胤康」か?

●某年『前筑前守胤康書状』(『中山法華経寺文書』五十八)

●享徳5(1456)年6月14日『原胤房安堵状』(『弘法寺文書』:『市川市史』所収)

●享徳5(1456)年6月20日『原胤房安堵状』(『弘法寺文書』:『市川市史』所収)

●享徳5(1456)年10月25日『岩橋輔胤安堵状』(『弘法寺文書』:『市川市史』所収)

●『東野州聞書』(『群書類従』第六輯所収)

●参考資料●

『房総叢書』 第五緝

『本土寺過去帳便覧』 下巻

『千葉県東葛飾郡誌』

『中世房総』中世房総の芸能と原一族 ―本土寺過去帳の猿楽者― 浜名敏夫著