|ページの最初へ|トップページへ|上総氏について|千葉宗家の目次|千葉氏の一族|

| 【一】 | 上総氏について |

| 【二】 | 上総平氏は両総平氏の「族長」なのか |

| 【三】 | 頼朝の挙兵と上総平氏 |

平常長――+―平常家

(下総権介)|(坂太郎)

|

+―平常兼―――平常重――――千葉介常胤――千葉介胤正―+―千葉介成胤――千葉介時胤

|(下総権介)(下総権介) (下総権介) |

| |

| +―千葉常秀―――千葉秀胤

| (上総介) (上総権介)

|

+―平常晴―――平常澄――+―伊南常景―――伊北常仲

(上総権介)(上総権介)|(上総権介) (伊北庄司)

|

+―印東常茂

|(次郎)

|

+―平広常――――平能常

|(上総権介) (小権介)

|

+―相馬常清―――相馬貞常

(九郎) (上総権介?)

「上総氏」は通説では両総平氏の「族長」とされている家である(野口実「上総千葉氏の族的位置と丹後守護補任の背景について」(2022年2月 京都女子大学宗教・文化研究所))。この家を指して「上総氏」とするのは厳密には不適切であるが、上総国在庁職の「権介」に任じられた在庁官人の平氏一族を指して、便宜上「上総氏」と呼ぶ。

|

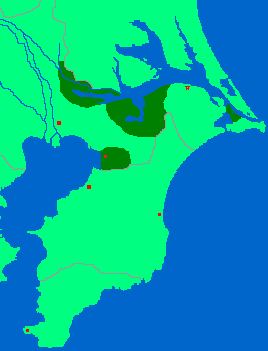

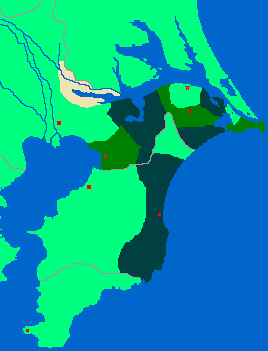

| 平常長の頃の両総平氏勢力想像図 |

なお、両総平氏史上、「上総介」に補任された伝があるのは平高望のみであり(平高望の上総介就任は「六国史」や公文書での記録はないが、『将門記』や『神皇正統記』などに記述)、平忠常については『左経記』等に「前上総介」といった表現がなされているが、同族平氏で除目による国司就任は国香流、良兼流(承平の乱の功績がある平氏)のみ確認できるため、在国司である可能性も否定できない。

在庁職「上総介(権介)」への補任(在国司職は国司による庁宣補任)は、『桓武平氏諸流系図』で常晴(上総在国介)、その子常澄(同介)、その子常景(同介)の三代が伝えられるが、その後「同介」は見えず、常景の弟・広常は「介八郎」(『桓武平氏諸流系図』、『愚管抄』)であって「上総介」または「上総権介」への補任が行われた形跡はない。つまり、残されている史料から見る限り、上総氏の在庁職「上総介(権介)」は常景の死により終わったと想定される。

上総介常澄の八男・広常は、公的にはあくまでも上総介の八男を意味する「介八郎」「介ノ八郎ヒロツ子」(『愚管抄』)、「介八郎広経」(『保元物語』)、「上総介八郎」(『吾妻鏡』建暦三年二月十六日條)を通称としていた。これは天台座主慈円の『愚管抄』に記しているように(彼が、国司の下で働く一在庁「上総介」の子が広常であるなどと知る由もないであろうから、彼が『愚管抄』に遺した「介八郎」の記述は慈円が想起したものではなく、実際にその名乗りで慈円の耳に入っていたと考える他ない)、広常は公的には「介八郎」だった。ただし、『吾妻鏡』の記録においては、広常は「上総権介」の名で玉前社に甲冑二両を奉納しており、私称として称していた、または頼朝からの許しがあった可能性があろう。

「両総平氏」とも称される一族のもともとの本貫の国はどこなのだろうか。

先術の通り、「両総平氏」史上、「上総介」に補任された「伝」(『将門記』)があるのは、一族の祖・平高望のみである。そして、両総平氏が残した史料の中で、唯一「先祖相伝領地」として見られる「在下総国管相馬郡」(久安二年八月十日『正六位上平朝臣常胤寄進状写』)や、子孫の平忠常に関する史書の「下総国ニ平忠恒ト云フ兵有ケリ」(『今昔物語集』巻廿五第九「源頼信朝臣責平忠恒語」)、「下総国住人」(『日本紀略』)、「住下野(下総の誤りか)」(『左経記』長元元年六月廿一日条)という伝から見て、「両総平氏」の本貫地は下総国であることは間違いない。それは、鎌倉期の系譜『桓武平氏諸流系図』にも、平忠常から平常晴の世代までの間に、上総国と関わる人物はまったくみられないことからも明らかである。そして、忠常の孫「恒永」は「千葉大夫」、その子「恒兼」は「千葉次郎大夫」を称しているように、下総国千葉郡に拠点を置いていたと考えられる。この千葉郡は、忠常開基と伝わる広徳寺及び、忠常子・常将の建立とされる平山寺の後身と伝わる平山東光院(緑区平山町)が残るように、忠常とも所縁が想定されるのである。こうした傍証からも「両総平氏」の本貫地は下総国であることに疑いの余地はないだろう。

ただし、平忠常は「前上総介」(『百練抄』『日本紀略』)とあるように上総国の在庁官人として上総国に居住していた過去はあった。どれほどの期間上総国衙に出仕していたかはまったく不明だが、忠常の上総国の勢力伸長が在国司職「上総介」の職権や権威を源泉にしているとすれば、「頼信、常陸守ニ成テ其国ニ下リ有ケル間、下総国ニ平忠恒ト云フ兵有ケリ、私ノ勢力極テ大キニシテ、上総下総ヲ皆我マゝニ進退」(『今昔物語集』巻廿五第九「源頼信朝臣責平忠恒語」)以前となる。そして頼信が常陸介となり、忠常と対峙した時点で、すでに忠常は上総国を辞して本貫地の下総国に居住しており、「下総国住人」の「前上総介平忠常」(『日本紀略』)だったことになる。

頼信の常陸介補任は除目が残されていないため、正確な年月は不明だが、頼信は長保元(999)年9月2日時点で「上野守頼信」(『御堂関白記』長保元年九月二日条)とあり、寛弘9(1012)年閏10月23日時点で「前常陸守」(『御堂関白記』寛弘九年閏十月廿三日条)とあるので、長保元(999)年9月以降、寛弘9(1012)年以前が常陸介だったということになる。忠常は長保以前には上総の在庁官人「上総介」として上総国に居住し、寛弘年初めには下総国へ戻っていたと思われる。

そして、平忠常末裔は、平忠常の乱(長元の乱)後においては、忠常の玄孫である「千葉三郎常房」(『血脈類集記』)が上総国夷隅郡鴨根郷内に私領を得るまで、およそ百年もの間、史料上、上総国との関わりは確認できないのである。

このように「両総平氏」にとって、上総国は本来所縁の深い国ではなく、ましてや本拠地と考えることは不可能である。「両総平氏」の根本は上総国である、というイデオロギーから離れて再考することが大事なのかもしれない。

平忠常の玄孫・「千葉三郎常房」(『血脈類集記』)は、上総国夷隅郡鴨根内に移り、「鴨根」を名字としている(『徳嶋本千葉系図』)。これが忠常の子孫が上総国に進出した嚆矢となるが、常房の子孫に鴨根名字はなく、下総国千田庄に繁栄している。このことから三郎常房が上総国にいた期間は短いものだったのだろう。

|

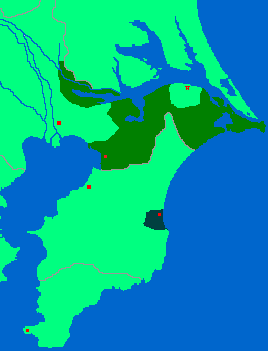

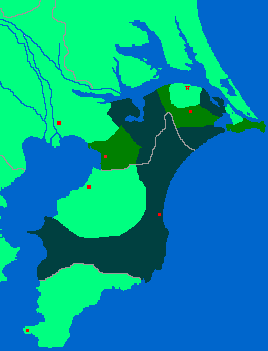

| 平常兼の頃の両総平氏勢力想像図 (■:下総平氏 ■:上総国内勢力) |

天治元(1124)年6月、千葉大夫常兼の弟で下総国相馬郡司(相馬郡は常長から常晴に譲られたものだろう)だった相馬五郎常晴は、甥の常重を「養子(所職の譲渡のための養子縁組)」として相馬「郡」を譲与した。この譲渡は郡司職の継承を前提にしたものと思われ「相馬郡」内の「私領」についてはこの譲与に含まれていないとみられる。

常晴は常重に相馬郡を譲ったのち上総国へ移ったことは、常晴が「上総介常晴」(永暦二年四月一日『下総権介平申状案』)と呼ばれていたことから事実であろう。ただし、常晴自身、上総国に大きな勢力を広げた形跡は見られないため、上総国内への勢力伸張は、おそらく常晴の子・常澄の代まで下ると考えられよう。

常晴が上総国内に移った際に本拠とした場所は、遠祖・忠常ゆかりの夷隅郡であったと推測される。忠常は常晴にとっては曾祖父に当たるが、忠常が居住した場所は「伊志み」とされ(『小右記』)、以来、忠常の末孫に何らかの形で伝えられていたのかもしれない。この地には、千葉から移った兄・鴨根常房が入っていたが、常房の子である千田常益、原常宗、次浦常盛らはいずれも上総国との境界にある下総国匝瑳郡千田庄を名字地としていることから、常房一族は上総国に地盤を築くことはなかったことがわかる。この移住は常房亡きあとと推測されるが、常晴が常房の跡を襲う形で夷隅郡に入ったと思われることから、この常晴の上総移住時期は、常晴が常重に相馬郡を譲った天治元(1124)年6月なのかもしれない。

|

| 平常重・平常澄の頃の両総平氏勢力 (■:下総平氏 ■:上総平氏) ※相馬郡は他氏との係争地 |

常晴は上総国一ノ宮付近、鴨根常房の旧領地を本拠として伊隅郡伊北庄、伊南庄を開発したと思われ、子・平常澄(上総常澄)も国衙より「介」に補任され、長男・伊南新介常景を伊隅郡伊南庄の荘官としている。その勢力拡張の背景にあったのは、在国司職「介」という権威と、上総国一宮である玉前神社の神威であろう。

常澄が上総国衙の在庁官人「介」であったことは、常澄が庇護していた源義朝が「上総曹司」と称されていたこと、八男・広常が「上総介八郎」とあることから間違いないだろうが、その後の常澄は上総国から下総国印東荘へ移ったのを機に、下総国衙から「権介」とされたとみられる。本拠としていた上総国伊隅郡は長男・伊南新介常景が継承して「上総介」を継承し、印東庄は二男・印東次郎常茂が継承した。

常澄は上総国の在国司として、有力な在地勢力がなく、長元の乱の余波から完全に復興していない上総国の開発を積極的に行ったのだろう。開発領主として伊南庄、伊北庄をはじめとして長南郡や周淮郡などにも進出。フロンティアとしてその勢力を広げたとみられる。また、常澄は印東庄に隣接する下総国臼井庄の臼井氏や、大須賀保の大須賀氏と縁戚関係を結んで内海(香取海)とのルートを確保するとともに、子の三郎常成、六郎常範を下総国匝瑳郡、木内郷の開発に携わらせるなど、下総国にも積極的に進出しており、相馬御厨の継承を主張したのも、内海へのルートの確保という目的があったのだろう。

はたして上総平氏は両総平氏の惣領家なのか。

もともと両総平氏は下総国千葉郡、相馬郡、印旛郡を拠点としてその郡司職またはその地の荘官を務めつつ、下総国の在庁官人になった一族であり、その後、海上郡、香取郡など東総へ進出していったが、その傍流である千葉三郎常房がはじめて先祖忠常の故地である上総国伊隅郡鴨根郷へ進出したことで、上総国との関わりを持つようになった。その足掛かりとなったのが、当時広大なラグーンと沼沢地を以って太平洋及び上総国東部との交通があったとみられる匝瑳郡千田郷一帯(香取郡多古町)であったのだろう。その後、常房の弟で相馬郡司の相馬五郎常晴が上総国へ移って「上総在国介」すなわち在庁官人「上総介」となり、この常晴の孫子が上総平氏となって上総国に発展する。

実際に上総平氏が上総国内で勢力を拡大したのは、常晴の子・常澄の代となるが、彼の代には下総国内にも所領があったのは確実である。相馬郡は常澄の由緒地であり、香取郡木内庄、印旛郡印東庄、匝瑳郡内は由緒不明ながら、両総平氏は下総国を本貫とするため、いずれも相伝の土地であり、改めて勢力を拡大したわけではなかろう。

●両総平氏系譜(青は広常に「可相随輩」)

平常長――+―平常兼――+―千葉常重 +―臼井成常

(下総権介)|(下総権介)|(下総権介) |(四郎)

| | |

| +―臼井常安―――臼井常忠―+―臼井久常

| (六郎) (太郎) |(五郎)

| |

| +―臼井常俊【上総介八郎甥】

| (十郎)

|

+―大須賀常継――大須賀常信――大須賀時常

|(八郎太夫) (太郎) (小太夫)

|

| +=千葉常重―――千葉常胤―――相馬師常

| |(下総権介) (下総権介) (二郎)

| |

| +―戸気長実 +―伊北常仲――+―伊北常信

| |(五郎) |(伊北庄司 |(太郎)

| | | |

+―相馬常晴―+―平常澄――+―伊南常景―+―伊北常明 +―伊北時常

(五郎) (上総介) |(伊南新介) (次郎)) (小大夫)

|

+―印東常茂―+―長南重常――+―長南久常

|(印東介) |(太郎) |(次郎)

| | |

+―木内常範 +―印東頼常 +―多名気常泰

|(太郎?) |(印東別当) |(三郎)

| | |

+―佐是圓阿 +―南郷師常 +―米満親常

|(四郎禅師)|(四郎) (七郎)

| |

+―大椎惟常 +―戸田常政

|(五郎) (七郎)

|

+―埴生常益

|(六郎)

|

+―匝瑳常成―――匝瑳助常

|(三郎) (次郎)

|

+―平広常――――平能常(常顕)

|(八郎) (小権介)

|

+―相馬常清―――相馬貞常

|(九郎) (上総介?)

|

+―天羽秀常―――天羽直常

|(天羽庄司) (次郎)

|

+―金田頼常

(権太夫)

上記系譜のとおり、のちに上総介八郎広常が率いた人々を見ても、ほぼ上総国内の同族に集約されており、下総国の同族は「上総介八郎甥臼井十郎(臼井十郎常俊か)」(『吾妻鏡』建暦三年二月十六日条)と見える臼井氏と大須賀氏のみである。大須賀氏と上総平氏との縁戚は系譜等の記述はないものの、のちに広常失脚に伴って大須賀保が収公(常胤四男胤信へ継承)されていることから、上総平氏の同族とみなされていたのだろう。

上総介八郎広常が「上総権介広常、催具当国、周東、周西、伊南、伊北、庁南、庁北輩等、率二万騎、参上隅田河」(『吾妻鏡』治承四年九月十九日条)ともされる兵力を率いて参上できたのは、

(1)上総平氏自体が上総移住の第二世代目と新しかったこと

(2)広常には兄弟が多く、第三世代に当たる子、兄弟、兄弟姉妹の子(甥、甥の子)までも動員できたこと

以上2点が大きく影響していたと想定される。「上総平氏」は「両総平氏」のうち、上総国へ進出した「新しい分家」だったのである。この「新しい分家」という条件が、古くに分流して独立し、まとまりが取れない下総平氏とは異なっていたのである。

また、上総平氏が下総の同族に対して「惣領権」を行使した形跡はなく、存在したのは「家父長権」による、子弟の統率のみであった。そのため、当然ながら千葉氏も広常の指揮権下にはない。千葉氏が統率可能だったのは。上総平氏と同様に「家父長権」による子弟のみであるが、常胤の血縁者は二人の弟(小見胤隆、椎名胤光)、六人の男子(胤正、師常、胤盛、胤信、胤通、胤頼)、二人の孫(成胤、常秀)のみであり、所領もフロンティアとして各地を開発できた上総平氏とは異なり、周囲に開発する余地のない千葉庄と周辺域のみという状況にあった。

これが、多郡からの動員が可能だった広常と、千葉庄および周辺のみからの動員だった常胤の兵力差の実態である。この兵力差をして広常が常胤を麾下に置いてもおらず、ほかの下総平氏を従えていたわけでもない。つまり、上総平氏が両総平氏の「惣領家」であるということは言えないのである。

なお、広常は長柄郡一宮に居住しているものの、彼は公的には「介八郎」と称されており、在庁職としての「権介」には任じられていなかったのだろう。広常が名字を称していないのも、郡司職に就いていなかったためであろう。ただし、平治の乱後(頼朝挙兵以前)に流人の藤原忠清(軍記物の伝。のち上総介忠清)、阿闍梨定兼(のち鶴岡八幡宮寺供僧職)、平時家(平時忠の子)を預かった伝が残っており、京都にあった兄・印南常茂の代理として伊隅郡に在居していた可能性もあろう。

上総平氏は実質的に上総国東部を拠点とする常景―広常と、常澄が治めていた印東庄を拠点とした常茂の二流に分割継承されるも、平治元(1159)年の「平治の乱」で源義朝が討たれて、河内源氏の勢力が衰えると、両者ともに京都で台頭した伊勢平氏に仕える立場になったと思われる。ただし、印東次郎常茂は在京して平氏に仕える道を選んだのか、その後の両総での活動は見えない。

一方、広常は在地のままであり、「伊藤右衛門尉忠清被配流、上総国の時、介八郎広常志を尽し、思を運て賞翫し、愛養する事甚し」と、何らかの罪によって上総国へ流された平氏被官・右衛門尉藤原忠清を広常が歓待した伝もある(『源平盛衰記』)。しかし、忠清は厚免されて上洛したのち、広常を讒訴してその職掌を奪い取ろうとしたことから、広常は子の能常を上洛させて仔細を述べさせたが却下され、広常自身を無理に上洛させたとされ、これに広常は平家に対する遺恨を含んだという(『源平盛衰記』)。あくまで軍記物の記述で信頼に足るとは思えないが、こうした伝が残されている。

|

| 平常胤・平広常の頃の両総平氏勢力想像図 (■:下総平氏 ■:上総平氏) |

藤原忠清は、治承3(1179)年11月18日、清盛入道による御白河院幽閉と院近臣の公家たちを処分した「治承三年十一月政変」によって上総介に補任されたが、忠清自身が上総に赴任したわけではなく、目代を置いて支配した。のち、広常は源頼朝の挙兵に呼応して「当国周東、周西、伊南、伊北、庁南、庁北輩等」の約二万騎を率いて参じたとあるが(『吾妻鏡』)、そこには、本来真っ先に挙げられるべき国衙のあった「市東」「市西」が含まれていない。これは、国衙周辺は国衙の勢力下にあり、広常が国衙を掌握していなかったという証左である。なお、広常の誅殺後、千葉介常胤から孫・平次常秀へ譲られた地として「市東西常秀請所」が見られることから、上総平氏が平安末期から市原郡を領していたともされるが、常秀へは常胤が得た薩摩国島津庄内の地頭職なども譲られていることから、市原郡が上総平氏が治承四年以前から掌握していて、広常謀殺後に収公された地であるとは言えないのである。

また、「治承三年十一月政変」では、平時家(平時忠の子で、平清盛の実甥)が解官の上、上総国へ流罪に処された。これは継母の讒訴を信じた実父・検非違使別当時忠による措置であるが、このとき時家は広常に接近してその娘婿となり、鎌倉政権成立後も頼朝の信任を得て、側近として重用された。

平常澄――――平広常―――娘

(上総権介) (上総権介) ∥

∥

平時信――+―平時忠―――平時家【頼朝の信頼厚く重用された】

(兵部大輔)|(権大納言)(前右近衛権少将)

|

+―平時子

|(二位尼)

| ∥――――平徳子

| ∥ (建礼門院)

| ∥ ∥

| 平清盛 ∥

|(太政大臣) ∥――――――安徳天皇

| ∥

+―平滋子 ∥

(建春門院) ∥

∥――――高倉天皇

後白河法皇

治承5(1180)年、源頼朝の挙兵に際しては、広常は義理の従兄弟である千葉介常胤とともに源頼朝に味方し、頼朝の挙兵を成功に導いた。『吾妻鏡』によればその際、常胤の総勢は一族郎党三百名余であったのに対し、広常は上総国内の手勢二万騎とされている。多少の誇張もあろうが、実に常胤率いる手勢の六十倍超という大勢力であった。広常が率いた勢力は『吾妻鏡』によれば、

「当国周東、周西、伊南、伊北、庁南、庁北輩等」

だったとある。伊隅郡伊南庄、伊北庄は長兄・常景の遺領であり、庁南郡は次兄・常茂の基盤の一つであるが、頼朝挙兵の頃には、広常は兄達の遺領・私領に対しても支配的な影響力を持つまでに勢力を拡大している。

頼朝は諸勢を率いて武蔵国へ渡ると、千葉介常胤に伊北庄司常仲(広常の兄・平常景の子)の追捕を厳命した。これは常仲が安房国で頼朝追捕を画策した長狭六郎常伴の「外甥」であったためとされる(『吾妻鏡』治承四年十月三日条)。広常は伊北庄の諸勢を率いていたとされており、常仲もこれに加わったとする伝(『源平闘諍録』)もあるが、常仲は10月当時伊北庄にいたことはおそらく事実であろうから、途中で戦列を離れたか、はじめから加わらなかったかのどちらかであろうが、追捕を広常ではなく常胤に厳命していることから、遺恨のある長狭六郎常伴の「外甥」を討つという口実を設けた広常に対する示威の一つであった可能性があろう。

上総平氏は常澄以来、鎌倉にも屋敷を持つなど、河内源氏の東国の主たる郎従として活躍し、頼朝の挙兵を成功に導く大きな役割を担ったが、広常はその影響力の大きさゆえか、頼朝が朝廷から東国の支配権を認められると粛清され、一族は所領を収公された。そしてその所領はおもに千葉氏へと受け継がれることとなる。

そして、千葉介胤正の二男・境常秀は「上総介」に任官する。ただし、これは前代上総平氏を継承したものでは全くなく、その地位はあくまで千葉家の庶流という扱いであった。しかし、常秀は兄・成胤の死後、その子らを支え、実質的に千葉宗家をしのぐ勢力を持つこととなり、御家人の重鎮・三浦氏の縁戚として常秀の子・上総権介秀胤は幕府評定衆に抜擢されるなど、一大勢力を築く。しかしこれが北条一族の警戒網にかかり、宝治元(1247)年の「宝治合戦」で滅亡することとなる。