| 安達盛長 (1135-1200) |

安達景盛 (????-1248) |

安達義景 (1210-1253) |

安達泰盛 (1231-1285) |

安達宗景 (1259-1285) |

| 安達時顕 (????-1333) |

安達高景 (????-1333) |

安達直盛 (????-????) |

(1135-1200)

(1135-1200)

安達(城)氏祖。父母ともに不明。妻は丹後内侍(出自不詳ながら二条天皇掌侍か。比企尼女の丹後局とは別人)。通称は藤九郎。法号は蓮西。官途は不明(正六位上?)。保延元(1135)年生まれ(『尊卑分脈』より逆算)。

藤九郎盛長は出自が定かではなく、伊豆へ配流された頼朝郎従として突如として歴史上に姿を現す人物である。武蔵国足立郡の足立左衛門尉遠元と同族ともされているが(『尊卑分脈』)、両者の間に一族としての協力関係は見出せない。

元久2(1205)年6月22日、鎌倉勢と畠山重忠の二俣川の戦いで先陣を切った盛長の子「安達藤九郎右衛門尉景盛」が率いたのは「野田与一、加治次郎、飽間太郎、鶴見平次、玉村太郎、与藤次等」(福島金治『安達泰盛と鎌倉幕府』有隣堂)であった。いずれも特徴的な名字を称していることから、盛長が国奉行となった「上野国」や武蔵国秩父地方、武蔵南部の武士であることがわかり、譜代の被官ではないと推測できる。野田氏については「野田」という地名が各地にあるため、名字地を確定することはできない。足立郡にも室町期に「野田」(さいたま市緑区上野田)があるが、埼玉郡大田郷野田(白岡市上野田)、上野国群馬郡野田(北群馬郡吉岡町)などが存在しており必ずしも足立郡との関わりを示唆することはできない。これらのことからも足立氏と盛長は血縁的な関係はないものと判断される。

| 野田与一 | 三河国愛智郡野田御園(愛知県名古屋市中川区野田~中村区野田町)か |

| 加治次郎 (加治次郎宗季) | 武蔵国高麗郡加治(飯能市岩沢) |

| 飽間太郎 | 上野国碓氷郡飽間郷(安中市秋間) |

| 鶉見平次 | 武蔵国鶴見郷(横浜市鶴見区) →仁治2(1241)年11月4日条に「秋田城介義景」の「別庄」があったことが記されている。 |

| 玉村太郎 | 上野国玉村御厨(佐波郡玉村町) ・たまむらのむまの太郎やすきよ(玉村右馬太郎泰清):元寇時の安達泰盛の執事(1274年) ・たまむらの三郎盛清:元寇時のお安達盛宗の側近(1281年) |

| 与藤次 | 不明。与野の人物か。 |

もちろん「加治次郎宗季已下多以為重忠被誅」といい、景盛は多くの人々を率いていたが、この六騎が安達景盛が率いた主だった「郎従」か。のちに城家(安達家)「執事」の家柄となった玉村氏がみられることから、この七騎は景盛時代の最側近であり、安達氏のもっとも主要な郎従となろう。この側近=上位の郎従に安達氏が拝領した場所の「新規」被官が就いていること、また頼朝配流先での藤九郎盛長に被官がいた形跡はないことから、盛長はもともと被官をもたない家柄の人物だったことがわかる。

盛長は、才覚がありながら京都で用いられずにいた諸大夫層出身の「大和判官代邦道」と「因縁」があって彼を頼朝に右筆として推挙したり(『吾妻鏡』治承四年六月二十二日条)、「丹後内侍」(二條天皇掌侍? 後述のように比企尼長女の丹後局とはまったくの別人。頼朝が在京時の少年期に交流を持った女性であった)を妻女としていることから、社会的地位は低くはなく、諸大夫や官女とも交流することができる立場にいたことがわかる。

久寿2(1155)年12月注進の「文章生等歴名事」には、康治2(1144)年2月に文章生に補された「正六位上藤原朝臣盛長(高陽院侍)」が見えるが、同じく久安3(1147)年3月に文章生に補された「正六位上藤原朝臣友業(院北面衆)」が見える(『大間成文抄』)。この盛長が藤九郎盛長、友業が「大和判官代邦道」の祖父「大和進士友業」(『尊卑分脈』)とすれば、同時期に文章生として在京していたことになる。ただし、『尊卑分脈』においては盛長は「正治二四廿六卒、六十六」(『尊卑分脈』)とあり、これが正しければ保延元(1135)年生まれとなり、時代的に合わなくなる。

藤原魚名―鷲取――――藤嗣――高房―――山蔭―――公利――――守義――為昭―則友―+―国成――+

(左大臣)(中務大輔)(参議)(越前守)(中納言)(但馬権守)(参議) | |

| |

+―国長 |

|

+―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――+

|

+―友房――盛友――友業―――+―友長―――――邦道

(大和守) (大和進士)| (大和判官代)

|

+―維業―――――広田邦房

|(六条院蔵人)(次郎)

|

+―盛国

(諸陵頭)

頼朝は頼政子孫(門葉上臈の駿河守広綱、伊豆右衛門尉有綱、蔵人大夫頼兼)や女婿(宮内権大輔重頼、門葉に遇された右馬助源経頼)、被官(下河辺庄司行平)など頼政由緒の人々を重用し、源三位入道遺領で平家領となった「丹波国五箇庄事」につき蔵人大夫頼兼の訴えを容れて「二品可令執申京都給之由」(『吾妻鏡』文治二年三月八日条)と便宜を図るなど、在京時の幼少期から伊豆流刑時には源頼政と接点を持っていたと思われる。それは頼朝に限らず、一門の子弟のみならず河内源氏の遺児(帯刀先生義賢の長男仲家)をも猶子として引き取るなど、清和源氏一族一門の要的存在となっていたのだろう。頼政は鳥羽院、八條院に伺候し、八條院猶子の二條天皇に仕えているが、少年頼朝は二條天皇蔵人として「押小路東洞院」(『愚管抄』)の皇居に出仕していたと思われる。頼政嫡子の源仲綱も二條天皇が春宮時代に蔵人三臈として出仕していた人物であり、ことさら関係が深い。そして、承安2(1172)年7月9日以前から伊豆国は「頼政朝臣知行国」(『玉葉』承安二年七月九日条)であり、頼政の嫡男・仲綱は頼朝配流後、四年にわたって伊豆守となっている。もともと仲綱は美福門院とその娘・八条院に仕えているが、その美福門院の養子となっていたのが頼朝が蔵人として仕えた二條天皇であった。こうした経歴を持つ仲綱を通じて、頼朝と知行国主頼政との間に繋がりがあった可能性は高い。盛長妻女の丹後内侍も頼政と和歌を通じた交流のあった「丹後内侍」と同一人物と考えれば、盛長は京都を拠点とし、二條天皇やその御母美福門院に伺候した伊豆国主・源頼政と何らかの関係がある人物であったのではなかろうか。

|

| 六条坊門烏丸(現五条烏丸交差点) |

久安3(1147)年、源頼朝が源義朝の三男として誕生した。盛長がのちに仕える人物である。誕生地は生母の父、院近臣藤原季範の邸と推測されるが、熱田大宮司としての尾張国か京都屋敷かは不明である。京都における季範邸は義朝鍾愛の娘(坊門姫)が暮らした「六条坊門烏丸(下京区上平野町)」であろう(『平治物語』待賢門の軍の事)。

頼朝は保元3(1158)年2月3日、伯母(藤原季範女)が女房として仕える統子内親王(鳥羽天皇皇女)の皇后宮権少進(『兵範記』保元三年二月三日条)となる。この時点で頼朝は正六位下の官位を有するも官職はなく散位であった。

| 宮司(右は転じたのち) | 名 | 官位 | 官職 | |

| 権大夫 | 大夫 | 藤原実定 | 従三位 | 左近衛中将 |

| 亮 | 亮 | 藤原憲方 | 正四位下 | 刑部卿 |

| 権亮 | 権大夫 | 藤原信頼 | 正四位下 | 蔵人頭 左近衛中将 |

| 大進 | 平親範 | 正五位下 | 蔵人 右少弁 |

|

| 藤原成頼 | 蔵人 | |||

| 権大進 | 藤原経房 | 従五位上 | 伊豆守 | |

| 藤原為綱 | 従五位下 | |||

| 少進 | 源清雅 | 従五位下 | ||

| 権少進 | 少進 | 源頼朝 | 正六位上 | |

| 大属 | 伴広重 | 従五位下 | ||

| 少属 | 安倍資良 | 正六位上 | 出納一臈 左衛門志 検非違使 |

|

| 権少属 | 安倍資弘 | 正六位上 | ||

翌保元4(1159)年2月13日、皇后宮統子内親王が女院「上西門院」になるにあたり、19日の「上西門院殿上始」に際して源頼朝は上西門院蔵人に補される(『山槐記』保元四年二月十九日条)。この時点で左兵衛尉の官途を有した。

| 宮司 | 名 | 官職 | 皇后宮当時 |

| 別当 | 藤原実定 | 権中納言 | 大夫 |

| 藤原信頼 | 右衛門督 | 権大夫 | |

| 藤原憲方 | 刑部卿 | 亮 | |

| 藤原信隆 | 右馬頭 | 職事 | |

| 藤原実守 | 左近衛少将 | 権亮 | |

| 判官代 | 藤原経房 | 安房守 | 権大進 |

| 主典代 | 安倍資良 | 検非違使 | 属(三兄弟) |

| 安倍資成 | 左衛門府生 | 属(三兄弟) | |

| 安倍資弘 | 左衛門府生 | 属(三兄弟) | |

| 中原兼能 | |||

| 伺候人 | |||

| 殿上人 | 源資賢 | 修理大夫 | |

| 平清盛 | 太宰大弐 | ||

| 藤原光隆 | 治部卿 | ||

| 藤原家明 | 内蔵頭 | ||

| 藤原実国 | 右近衛中将 | ||

| 藤原信隆 | 右馬頭 | ||

| 藤原俊憲 | 蔵人頭 権左中弁 |

||

| 藤原成親 | 左近衛中将 | ||

| 藤原実房 | 右近衛中将 | ||

| 藤原成憲 | 左近衛中将 | ||

| 藤原忠親 | 左近衛中将 | ||

| 藤原実経 | 太皇太后宮権亮 | ||

| 藤原頼定 | 左近衛少将 | ||

| 藤原家通 | 左近衛少将 | ||

| 藤原頼憲 | 左衛門権佐 | ||

| 藤原基家 | 能登守 | ||

| 藤原貞憲 | 蔵人弁 | ||

| 藤原長方 | 中宮大進 | ||

| 藤原実家 | 中宮権亮 | ||

| 藤原脩憲 | 左兵衛佐 | ||

| 藤原信説 | 右近衛少将 | ||

| 藤原実宗 | 右近衛少将 | ||

| 源有房 | 但馬守 | ||

| 平時忠 | 兵部少輔 | ||

| 蔵人 | 源頼朝 | 左兵衛尉 | 少進 |

| 藤原仲重 | |||

その後、6月28日に二条天皇の蔵人に補され、「平治の乱」の最中である12月14日に叙爵し、本官も左兵衛尉から右兵衛権佐に転じた。

なお、頼朝兄の朝長は、保元4(1159)年2月21日以前に相模国松田郷(秦野市)から上洛して叙爵しており、正六位上の頼朝よりも官位は早く進んでいる。おそらくこれは弟の頼朝(正六位上)を超越する措置と思われる。もともと頼朝は母方に拠って在京であり、将来は院近臣として台頭していた平清盛と比肩する院近臣と目されて育てられていたのだろう。保元3(1158)年2月3日には十二歳で皇后宮権少進に任じられ、保元4(1159)年2月13日までの間に左兵衛尉に任じられている。その官途は平清盛嫡子の平重盛の官途の進み方と遜色ないものであった。ところが、この頼朝の官途に反発したとみられる朝長外戚の波多野義通は「就妹公之好、始候左典廐之處、有不和之儀、去保元三年春之比、俄辞洛陽、居住波多野郷」(『吾妻鏡』治承四年十月十七日条)という事件を起している。朝長の任官を措いて頼朝の皇后宮権少進への任官が実現したことへの反発であろう。

この時点での朝長の官位は定かではないが、保元4(1159)年2月21日時点ではすでに従五位下に叙爵しており、これは保元元(1156)年7月の「保元の乱」に出陣(十三歳)した功によるものであろう。しかし、その後の朝長に任官はなく散位に置かれている。このような中、朝長弟の頼朝(正六位上)は、朝長よりも下位で輩行も後にも拘わらず先に官途が進んだのである。波多野義通はこれに反発して帰国したとみられるが、義通の怒りを解くためか、義朝は朝長の官途も積極的に推したのであろう。保元4(1159)年2月21日に中宮少進に任じられている。ただし、その間にも頼朝は武官として左兵衛尉に任官している。

| 義朝の子 | 母 | 生年 | 叙爵 | 官歴 | |||||

| 源義平 | 橋本遊女 | 保延6年 (1140) |

なし | ― | ― | ― | ― | ― | ― |

| 源朝長 | 波多野義通妹 | 天養元年※ (1144) |

【16歳】※ 保元4年 (1159) 2月21日以前 |

― | ― | ― | 【16歳】※ 保元4年 (1159) 2月21日 中宮少進 |

― | ― |

| 源頼朝 | 藤原季範女 | 久安3年 (1147) |

【13歳】 保元4年 (1159) 12月14日 |

【12歳】 保元3年 (1158) 2月3日 皇后宮権少進 (当時)正六位上 |

【12歳】 保元3年 (1158) 2月3日以降 左兵衛尉 |

【13歳】 保元4年 (1159) 2月13日 上西門院蔵人 |

― | 【13歳】 保元4年 (1159) 6月28日 蔵人 |

【13歳】 保元4年 (1159) 12月14日 右兵衛権佐 従五位下 |

※『平治物語』からの逆算

ところが「平治の乱」で父・源義朝が敗れると、頼朝は捕縛されて翌永暦元(1160)年3月11日、伊豆国へ流されることとなる。流罪は道中での追剥や盗賊などによる盗難・殺害の危険が伴う死刑にも等しい刑罰であった。当時頼朝は十四歳。盛長がこの下向に付き従ったかどうかは記録に残されていないが、頼朝に従って伊豆国まで従った人物は二名見られる。

| ① | 藤七資家 | 因幡国の高庭介資経が付けた親族 | 高庭介資経の出自は伝わらないが、「累代芳契輩」の一人と推測される。源氏累代の家人で「資」「経」字を伝える「藤」姓の人物であることから、源義家の郎党であった藤原資道の流れを組む人物の可能性があろう。 | 『吾妻鏡』 寿永三年三月十日条 |

| ② | 祐範の郎従 | 頼朝の「御母儀舎弟」祐範の郎従一人 →藤九郎盛長? |

祐範は、頼朝の母に可愛がられた人物で、保元4(1159)年3月1日に頼朝の母が逝去すると法要を沙汰し、唱導の名人とされた澄憲法印を請じて中陰の法要に際しての仏経を讃歎した。頼朝はこの祐範に親近感を抱いていたとみられるが、祐範自身も鍾愛する姉の子である頼朝を可愛がっていたと思われ、配流にあたり郎従を付けたものと思われる。配流後も毎月使者を伊豆に遣わしていた。 ※澄憲法印は時の権力者・信西入道の子であるが、信西入道は祐範や頼朝母の又従兄弟にあたり、交流があったものと推測される。 |

『吾妻鏡』 文治四年十一月九日条 |

①の因幡国・高庭介資経の子・長田兵衛尉実経(のち広経)はその後平家に同心して捕らえられるが、頼朝が抱き続けた資経への「至子々孫々更難忘」い感謝の念により、実経は「本知行所、不可有相違者」の沙汰を受けている(『吾妻鏡』寿永三年三月十日条)。

②の「祐範」について『尊卑分脈』では「祐範」の兄・法眼範智の伝に「藤九郎盛長〃人云々」とあり(福島金治『安達泰盛と鎌倉幕府』有隣堂2006)、熱田大宮司家と盛長は何らかの所縁を感じさせる。後年、盛長が熱田大宮司家ゆかりの三河国の奉行人に任じられた理由の一因であった可能性があろう。ここから、盛長は熱田大宮司家から付けられた人物とも推測できる。

また、伊豆下向時に祐範から付けられたという「郎従一人」こそが盛長であった可能性もあろう。後年、祐範の子・任憲が祐範墓所がある熱田大宮司家領内の地を相伝したものの、勝実と称する僧侶と訴訟で敗れた際、頼朝は任憲が求めるままに自ら文書を認めて任憲の副状につけ、高階泰経に書状を遣わし、便宜を図るよう依頼している(『吾妻鏡』建久二年八月七日条)。流人が流刑地まで辿っていく道中が非常に危険だった当時、高庭介資経や祐範らの提供した「供人」の存在は頼朝にとって大きな支えになっていたことが想像でき、頼朝はのちのちまで記憶し、所縁のある人物への返恩を考えていたことがわかる。

盛長の正確な下向時期は不明だが、軍記物の『源平闘諍録』の説話(『源平闘諍録』には物語の性質上、作為や作文が含まれているため、物語的主筋に連動する出来事の史料的価値は相当に低い)には、仁安3(1168)年3月には、頼朝の傍に佐々木定綱とともに侍っている様子が描かれる。また同書には治承4(1180)年当時、「我忠を主君に抽んでて既に廿余年なり」(『源平闘諍録』)とあり、頼朝の配流時頃からの被官であった説が安達氏が健在の鎌倉中期以降にはすでにあったことになろう。祐範が頼朝下向時に付けた「郎従一人」が盛長であるとすれば、この記述どおり永暦元(1160)年からの家人ということになろう。

また、盛長は妻として「丹後内侍」を娶っているが、婚姻時期については『吉見系図』では「密通惟宗広言生忠久、其後関東ニ下向、藤九郎盛長ニ嫁生数子」とあって、関東下向後とされる。一方、島津家の伝では「丹後内侍」は盛長との婚姻前に京官人で歌人の惟宗広言と密通して惟宗忠久(のちの島津忠久)を儲け、その後、関東に下って盛長の妻になったとある。ただし、島津家の伝によれば忠久の母はいずれも「丹後局」と見え「丹後内侍」ではない。後年、『吾妻鏡』に御台所女房として「丹後局」が見えるが、この女房丹後局と甘縄邸の藤九郎盛長妻「丹後内侍」は明確に別人である(詳細は後述「丹後内侍について」)。

頼朝が流された地は、当初は伊豆国伊東であり、その後に蛭嶋へ移ったとされる(坂井孝一『源頼朝の流人時代に関する考察』)。この間に頼朝は多くの女性との問題が持ち上がっている。良橋太郎入道息女「亀前」は「自豆州御旅居奉眤近」(『吾妻鏡』寿永元年六月一日条)と、伊豆配所時代にすでに傍近くにいたことが知られる。「良橋」が「橋良」の誤りであれば三河国橋良御厨(豊橋市橋良町)に由来する可能性もあるが、誤りである傍証はない。そのほか、伊東祐親娘や北条時政娘(のちの御台所政子)という説話も伝わる。

仁安3(1168)年3月、頼朝は盛長と佐々木太郎定綱を召して、「頼朝十三の時、平治元年十二月廿八日、当国に左遷せられてより以来、縁友も無なくて徒然なれば、伊東次郎祐親に娘四人有りと聞く。嫡女は三浦介義澄が妻女、二女は土肥弥太郎遠平が妻女、三四は未だ傍家を見ず、養ひて深窓に有りと聞く。而るに国中第一の美女と云々。娶り通はんと欲ふは如何有るべきや」と、伊藤祐親の三女を娶りたいことを両名に諮っている(『源平闘諍録』)。

これに盛長は「伊東次郎は当時大番役と為て上洛の跡なり。境柄然るべしといへども、君は流人にて貧窶、世に無き御身なり。祐親は当国においては有徳威勢の者なり。請け引き奉らん事不定なり。能々御計ひ有るべきか」と申し述べる(『源平闘諍録』)。

ところが定綱はといえば「何に藤九郎殿、御辺は三条関白謙徳公の御末と聞く。定綱は苟くも宇多天皇の後胤、近江源氏の最中なり。設ひ我等聟に成らんと所望すとも嫌はれじ。況や君は六孫王の苗裔、八幡殿四代の末葉、東国の奴原が為には重代の主なり。設ひ世に無き御身為りといへども、争か仰せを軽んぜんや。然れば則ち、内々仰せられんに、若し用ゐずば、則ち我等此れを抑へて取るべし」と言う(『源平闘諍録』)。

頼朝はこれらを聞いて「定綱の只今の俗姓の沙汰、無益なり。計ふ所も荒義なり。和殿原と我が身とは時に依つて本秩なり。当時においては詮無し。只食睡つて世を待つべし。然れば則ち、艶書を飛ばして心を諮るるべし」と言い、伊東家内で頼朝と親しく通じる女性を通じてひそかに祐親三女に艶書を送り続けるが、果たして梨の礫であった。頼朝はあきらめきれず、ひたすらに艶書を送り続け、祐親三女は頼朝のしつこさに屈した。当時頼朝は二十一歳、祐親三女は十六歳の美女だったという。その後、伊東三女は男子を産み、千鶴と名づけられた。

頼朝は「此の子十五に成らん時、伊東・北条を相ひ具して先陣に打たせ、定綱・盛長を指し廻らし、東国の勢を招き、頼朝都に馳せ上つて、父の敵清盛を打たん」と言い、二所権現、三島明神の御宝殿に願書を納められたという(『源平闘諍録』)。頼朝は伊東三女を娶ると、伊東屋敷に居住したとみられる。

ところが、嘉応元(1169)年7月11日、伊東次郎祐親が大番役を終えて帰国し、屋敷の庭で女童に抱かれて遊ぶ三歳ほどの男の子をみる。祐親は「あの少き者は誰が子ぞ」と妻に問うたところ、妻は「あれこそ殿の秘蔵せらるる三の御方の制するをも聞かず、流人右兵衛佐殿に相ひ具して設けらるる御子、千鶴御前とは是れなり」と告げる。祐親はこれを聞いて激怒し「娘なりとも親しむべからず、孫なりとも愛すべからず。親の命を背き、流人の子を生む。平家の聞え有らば、祐親定めて其の罪科を蒙るべし。急ぎ急ぎ披露無き前にの者を失ふべし」と言うや、郎従らに命じて千鶴を伊豆国松河の白瀧に沈めて殺害する(『源平闘諍録』)。さらに祐親は、この三女を頼朝から引き剥がし、当国住人の江葉小次郎近末(『真名本曾我物語』では江馬次郎)を強引に聟取らせた。ところが、三女は近末に馴染まず、のちに縁者のもとへ逃れ去っている。近末も敢えてこれを追うことはなかった。

頼朝は妻と子を失い、力を落としていたところに、定綱と盛長は「設ひ君世に在さずといへども、我等、弓箭の家に生まれて候へば、名を惜しむ者なり。我等、君に付き添ひ奉ること、世に以つて隠れ無し。重代の名を朽さんこと、実に以つて口惜しく候ふ。我等二人手を取り組んで、祐親男に行き向つて死ぬべく候ふ」と励ますと、頼朝は「己等が志、有り難し。重代の勇士の身為る間、各まことに然こそ思ふらめ。然れども頼朝、当国に流罪せられしより以来、父の敵清盛を討たんと欲ふ志、日夜朝暮に晴れ遣らず。然るに、何ぞ大事の敵を閣いて、小事に命を失ふべけんや。己等が我も我もと思はば、此の事思ひ止むべし」と彼等を制止した(『源平闘諍録』)。

このような中、祐親は平家の後聞を恐れ、頼朝を亡き者にしようと夜討を計画する。8月17日、祐親の子息・伊東九郎祐澄(祐清)は父の計画を知るや、頼朝のもとに駆けつけ「祐澄が父入道、俄に天狗其の身に詫き候ひて、君を夜討ちに為し奉らんと相ひ議り候ふ。設ひ非道を工むといへども、親の過を顕はすべきには非ねども、此の頃日君に相ひ馴れ奉つたる上、又指したる過も有さず。此の事を言はずは、冥の照覧恐れ有り。然れば只、入道の思ひ立たざる前に、君須らく此の所を立ち出でたまふべし。努々御披露有るべからず候ふ」と言ってはらはらと泣いた。これに頼朝は、「入道の為に、其れ程に思ひ籠められたる上は、頼朝此の所を立ち忍ぶといへども、来たるべき殃をば遁るべからず。又我が身においては謬り無ければ、自害をするには及ばず。汝が志、生々世々にも忘れ難し」と語った(『源平闘諍録』)。

頼朝は定綱・盛長を召して「祐親入道、頼朝を討つべき由、密に此れを聞き得たり。設ひ頼朝一人こそ討たるとも、己等は討たるべからず。己等、食頃ここに留まり、後日に頼朝を尋ぬべし」と告げたので、盛長・定綱は「所詮候ふ、彼の入道思ひ立たざる前に、還つて此れを討ち候はん」と怒って立ち出ようとしたところに、頼朝は「兼ねて言ひしが如く、未だ父の敵清盛入道を討たざる間、何事の有りとも我と騒ぐべからず。相ひ構へて、汝等抑へ静むべし」と諭すや、大黒鹿毛にまたがり、鬼武という舎人ひとりを従えて伊東屋敷を馳せ出て走湯山へ向かい、夜明け近くになって定綱・盛長も頼朝に追いついた。頼朝は「然るべくは八幡殿大菩薩、日本国を頼朝に打ち随はしめ給へ。頼朝の子の敵、伊東入道を打ち取らん」とのたまい、二所権現に祈った(『源平闘諍録』)。この際の「定綱」については、「野三刑部盛綱(小野成綱)」である説話もある(『源平盛衰記』)。実は『真名本曾我物語』では「佐殿、盛長盛綱朝夕不離御身侍有二人」(『真名本曾我物語』)とあって頼朝の傍近くに仕えていたのは「盛長」と「盛綱」の二人となっており、「盛綱」とは佐々木氏ではなく小野盛綱(成綱)であった可能性が高そうである。

この説話については、治承4(1180)年10月19日、伊豆国鯉名泊で天野藤内遠景によって捕らえられた伊東祐親入道が、「聟」の三浦次郎義澄に預けられた際、次男の「九郎祐泰(祐清の誤)」へ「先年之比、祐親法師、欲奉度武衛之時、祐親二男九郎祐泰依告申之令遁其難給訖、優其功、可有勤賞之由」と行賞しようとした記述があり(『吾妻鏡』治承四年十月十九日条)、その時期については「武衛御座豆州之時者、安元々年九月之比、祐親法師、欲奉誅武衛、九郎聞此事潜告申間、武衛逃走湯山給、不忘其功給之處有孝行之志如此云々」とあり(『吾妻鏡』養和二年二月十五日条)、伊東祐親入道との諍いがあったのは安元元(1175)年9月のことだったことがわかる。

|

| 蛭嶋周辺(狩野川) |

それから間もない11月下旬、懲りない頼朝は、今度は北条四郎時政の最愛の嫡女(実名不明、のち平政子。便宜上以下政子とする)のもとへ密かに通い出したという(『源平闘諍録』)。時政はこのことを夢にも知らず、大番役を終えて下向して伊東入道と同様に初めて事実を聞く。時政も平家の後聞を恐れて、「同道して下向しける平家の侍、伊豆の目代和泉判官兼隆」に政子との婚儀を約束し、12月2日に兼隆邸に入れたという。しかし、政子は屋敷を逃れて伊豆山へ駆け込み、12月10日に伊豆山にいた頼朝と再会。兼隆は伊豆山の抵抗を恐れて追わず、時政は政子を勘当したという(『源平闘諍録』)。

ただし、兼隆は当時京都にあって、安元3(1177)年5月15日時点では検非違使として在京していることが確認できる上に(宮崎康充編『検非違使補任 第1巻』)、嘉応元(1169)年当時の伊豆知行国主は源頼政で、治承元(1177)年当時は頼政長男・源仲綱が伊豆守であることから、頼政と繋がりのない兼隆が目代となることは考えにくく、事実であれば治承3(1179)年正月19日の父信兼の申請による「解官右衛門尉平兼隆」(『山槐記』治承三年正月十九日条)以降の伊豆配流の出来事となるが、この前年治承2(1178)年には頼朝と政子との間に長女(大姫)が生まれており、兼隆の説話は事実ではない。

この伊東入道と北条時政のエピソードは、

(一)頼朝が娘の父親が大番で留守中に通う

(二)父親は大番から帰国後に事実を知る

(三)娘を頼朝と離し他人に嫁す

(四)「走湯山」がキーワード(『源平闘諍録』では伊東入道から遁れた先が北条となっているが、実際は走湯山であり、北条に遁れたと記載したのは次項の政子の説話に続けるためと思われ、英雄譚の一つとして創作されたのだろう)

がすべて似通っていることから、北条時政のエピソードはおそらく頼朝が伊東入道屋敷からの逃避の事実に即して創作されたものであろう。ただし、北条時政が政子と頼朝の仲を知ったとき、時政は「怖時宜、潜被引籠之」(『吾妻鏡』文治二年四月八日条)とあるため、両者を引き離そうとしたことは事実であろう。しかし政子は屋敷を抜け出して「猶和順君、迷暗夜凌深雨、到君之所」といい、頼朝のもとに駆け込んだ逸話が伝わる(後年、義経妾静を鶴岡山八幡宮寺の舞台で舞わせた際に政子に窘められた逸話で登場する)。これに続く話が石橋山合戦後の伊豆山へ逃避行の話であることや、北条から伊豆山まではあまりに遠いことから、政子が抜け出た先は、頼朝の配所であろう。

さて、以下は軍記物からの出世譚で史料的価値は低いが、頼朝が走湯山へ登ったことを聞いた相模国懐島の懐島権守景能は、「右兵衛佐殿、伊豆の御山に忍びて御坐しける。神仏と善人とは宮仕へ申すに空しき事無し。景能参つて一夜なりとも御殿居仕るべし」と、伊豆山に登って、盛長とともに寝所に伏した。懐島権守景能は天養元(1144)年に頼朝の父・源義朝が乱入した大庭御厨の下司・大庭権守景宗の長男で、保元の乱で足を源為朝に射ぬかれて、歩行不如意となっていた。盛長は朝方、この夜に見た夢について「右兵衛佐殿、足柄の矢倉が嵩に居て、南に向かひ、左の足にて東国を踏み、右の足にて西国を踏み、一品坊昌寛、琉璃の瓶子を懐き、定綱は金の盞を捧げ、盛長は銀の銚子を取り、佐殿に向かひ奉る。佐殿三献既に訖つて後、左右の袖を以つて月日を懐き奉る。また子の日の松を引き持ち、三本頭に挿し、君は南に向かひて歩ませ御坐す処に、白鳩二羽天より飛び来たつて、君の御髪に巣ひ、三子を生むと見えたり」と景能に語っている(『源平闘諍録』)。

すると、景能は「藤九郎が夢合せ、景能仕るべく候ふ。君、足柄の矢倉が嵩に居り御すと見えたるは、日本国を領知し御すべき表示なり。また酒盛と見えたるは無明の酒なり。其の故は、此の頃日、君伊豆国に流され、田舎の塵に交はり御し、万に付けて猥がはし。是れ洒に酔ひたる御心地なれば、疾く酔ふべく御す瑞相なり。左の足にて東国を踏み御すと見えたるは、東より奥州に至つて知食すべき表相なり。右の足にて西国を踏み御すと見えたるは、貴賀嶋を領掌有るべしとの先表なり。左右の袖を以つて月日を懐き御すと見えたるは、君武士の大将軍と為て、征夷軍の宣旨を蒙り御すべし。太上天皇の御護りと成り給ふ好相なり。子の日の松三本を引き持ち御すと見えたるは、君久しく日本国を治むべく御す瑞相なり。白鳩二羽飛び来たつて御髪の中に巣ひ、三子を生むと見えたるは、君に御子三人有るべき表示なり。南に向かひて歩みたまふと見えたるは、無明の酒醒めて、君思ふ所無く振舞ひ御すべき表相なり」と興奮して語ったという(『源平闘諍録』)。頼朝はこれを聞き、「頼朝若し世に在らば、景能・盛長が夢と夢合せの纏東には、国を以つて宛て給ふべし」と、大いに喜んだという(『源平闘諍録』)。

のち、この夢合が叶ったことから、「鎌倉殿出世御在、夢引出物盛長成上野国惣追捕使、賜出羽国被成秋田城介、令世申城殿申、夢合景義被成若宮俗別当賜神人惣官」(『真名本 曾我物語』第四巻)と、盛長には「上野国惣追捕使」、大庭景義には「若宮俗別当」ほか大庭御厨等が安堵されたという。実際に盛長は上野国の「国奉行」となり、大庭景義は鶴岡山八幡宮寺の奉行人となり、子孫と思われる大庭氏も若宮俗別当の地位を保っている。ただし、これはあくまで説話であり、盛長が「国奉行」となったのは、後述のように「寿永二年十月宣旨(閏十月宣旨)」と上野国を巡る源義仲との葛藤のなかで、もっとも信頼のあった郎従・盛長が選ばれた可能性が考えられよう。

伊豆配流から二十年を経た治承4(1180)年、頼朝は行動を起こす。ただし、この行動は様々な要因が働いての実行であった。

4月9日、摂津源氏の惣領的立場にあった源三位頼政入道が平家討滅を模索して、子息の前伊豆守仲綱らを伴って三条高倉の高倉宮以仁王の御所へ参じたという。頼政入道はここで「前右兵衛佐頼朝已下源氏等」を催促して平家討滅すべきことを述べ、平家追討の令旨をちょうど在京していた源為義末子の「陸奥十郎義盛」へ託して東国へ派遣した。4月27日、令旨は頼朝のもとに達した。これに呼応するかのように、5月10日には頼政入道郎党の下河辺庄司行平の使者が伊豆を訪れて、頼政入道の用意を伝えたという(『吾妻鏡』治承四年五月十日条)。頼政入道と頼朝との関わりがここでも見られる。

このような中で、以仁王が平家追討の令旨を発したことが露見する。5月15日には以仁王の土佐配流が決定し、検非違使左衛門尉源兼綱、右衛門尉源光長等が三条高倉御所に以仁王の捕縛に向かうものの、検非違使兼綱は頼政の子であり、以仁王を三井寺へ逃がしたという。そして5月19日、頼政入道は近衛河原亭に放火し、一族を率いて三井寺へと参向。5月26日、南都の衆徒を頼んで奈良へ向かうものの、宇治で以仁王(源以光)、頼政入道以下の人々は討たれることとなる。

この頼政挙兵によって、清盛入道は「近曾為追討仲綱息素住関東云々、遣武士等大庭三郎景親云々、是禅門私所遣也」(『玉葉』治承四年九月十一日条)と、以仁王の乱に加担した前伊豆守仲綱(源頼政子)の子息を追討するべく、被官の大庭三郎景親を関東に差し遣わした。清盛入道の地方武士追討の方針は「遣禅門私郎従等、其後可被遣追討使」(『玉葉』治承四年十一月十二日条)というもので、大庭景親の下向もこれに当たるものであろう。しかし、この「仲綱息」は「迯脱奥州方了」(『玉葉』治承四年九月十一日条)とすでに奥州へ逃れ去っていた。

ところが、この清盛入道の大庭三郎景親の関東下向の沙汰を漏れ聞いた在京の頼朝支援者(頼朝乳母甥)の散位三善康信が弟の康清を使者として頼朝に用心を重ねるよう諭した。6月19日に「参著于北條」した康清からこの報告を受けた頼朝は、6月24日、盛長に小中太光家を副え、累代の御家人等に御書を遣わして、挙兵への協力を頼むこととした(『吾妻鏡』治承四年六月二十四日条)。以下は史料的価値は低いが『源平盛衰記』にみられる藤九郎盛長の説話である。

盛長はまず相模国の波多野右馬允義常のもとを訪れたという(『源平盛衰記』)。ところが義常は日和見的な態度を示す。次に義常の義兄にあたる懐島権守景義を訪れた。景義は弟の大庭三郎景親のもとを訪れて「和殿はいかゞ思」うかと問うと、景親は「源氏は重代の主にて御座ば、尤可参なれ共、一年囚に成て既に切らるべかりしを、平家に奉被宥、其恩如山、又東国の御後見し、妻子を養事も争か可奉忘なれば、平家へこそ」と答える。これに景義は「源氏へ参らんと存ず、但軍の勝負兼て難知し、平家猶も栄え給はば和殿を憑べし、若又源氏世に出給はば我をも憑給へ」と、弟の豊田次郎景俊とともに頼朝方へ参ずることを決め、景親は末弟の俣野五郎景久とともに平家方についたという(『源平盛衰記』)。ただし、当時景親は在京のためこの話は史実ではない。

次に盛長は山内首藤瀧口三郎経俊、四郎の兄弟に触れるが、経俊は弟に「是聞給へ、人の至て貧に成ぬれば、あらぬ心もつき給けり、佐殿の当時の寸法を以て、平家の世をとらんとし給はん事は、いざいざ富士の峯と長け並べ、猫の額の物を鼠の伺ふ喩へにや、身もなき人に同意せんと得申さじ」と嘲ったという(『源平盛衰記』)。

その後、三浦大介義明のもとを訪れると、義明は涙を流して「故左馬頭殿の御末は、果て給ひぬるやらんと心憂く思ひつるに、此殿ばかり生残御座て、七十有余の義明が世に、源氏の家を起し給はん事の嬉しさよ、唯是一身の悦也、子孫催し聚て、御教書拝み奉るべし」と喜び、一族を集めて「一味同心して兵衛佐殿へ参べし」と申し述べたという(『源平盛衰記』)。

その後、盛長は海を渡って下総国に至り、千葉介常胤と面会したという(『源平盛衰記』)。『吾妻鏡』ではこの説話は9月1日から9日までの間の話であって時期が異なるが、『吾妻鏡』6月24日条にもみられるように、挙兵に際して故義朝と所縁のある諸豪族には悉皆触れたと想像され、挙兵以前に頼朝と常胤は連絡を取っていた可能性が高いだろう。とくに常胤の六男・六郎大夫胤頼が頼朝の配流先にまで訪れていることからも、挙兵以前に頼朝と常胤は接触を持ったことが想像される。

『源平盛衰記』によれば、盛長が訪問すると、常胤は「此事上総介に申合て、是より御返事申べし」と、上総介八郎広常との相談の上返事すると即答を避けたという。ところが、盛長の帰途に鷹狩り帰りの常胤の嫡子・小太郎胤正と出会う。胤正は盛長を見て「如何に」と問うており、説話上ではすでに顔見知りであった様子がうかがえる。盛長の話しを聞いた胤正は盛長を伴って館に帰ると、常胤に「恐ある事に候へ共、院宣の上御教書成侍ぬ。先度の御催促に参上の由御返事申されぬ、其上上総介に随たる非御身、彼が参らばまゐらん、不参は参らじと仰候べき歟、全不可依其下知、只急度可参由御返事申させ給ふべし」と常胤に迫ると、常胤も「可参」と返答したという(『源平盛衰記』)。さらに広常のもとを訪れて触れた際には「生て此事を奉る身の幸にあらずや、忠を表し名を留ん事、此時にあり」と、広常は積極的な参加を約した(『源平盛衰記』)。なお、この広常と常胤の招聘に関する説話は、後述の通り『吾妻鏡』とは真逆の設定となっているが、成立年代が遅く、さらに『平家物語』をベースに説話を増補した軍記物である以上、『吾妻鏡』より信を置くことは不可である。

7月10日、盛長一行は伊豆の頼朝のもとに帰参し報告を行う(『吾妻鏡』治承四年七月十日条)。盛長らは相模国内の諸士を味方につけることに成功するも、波多野右馬允義常、山内首藤瀧口三郎経俊は応じなかったことが伝えられた。さらに、5月の源三位の乱で平家に動員された東国武者たちが続々と関東に帰還するという状況も発生する。平家に加担していた人々の下向は頼朝の挙兵時期に少なからず影響を与えたと思われる。

8月、頼朝は挙兵の手始めとして、試みに平家被官である伊豆国目代「散位平兼隆」を討つべく計画を立て、右筆の大和判官代邦道を兼隆の屋敷へ送り込んだという。前記の通り、この大和判官代邦道は盛長がまだ在京時に「因縁」のあった人物で、「放遊(才覚を生かせず不遇をかこうこと)」していた際に、盛長の推挙で伊豆に下向し頼朝に伺候していた。邦道は治承4(1180)年6月22日の時点ではすでに頼朝の右筆として見えるが(『吾妻鏡』治承四年六月二十二日条)、いまだ兼隆に悟られていないことから、盛長の推挙後間もないのだろう。邦道が山木兼隆を訪れた際、兼隆は酒宴や郢曲を催して歓待し、数日にわたって逗留させていることから、兼隆と邦道は京都で顔見知りだったことがわかる。なお、邦道の出自は北家魚名流の末裔であるとされる(野口実氏『中世東国武士団の研究』高科書店1994)。

8月4日、邦道は頼朝のもとに戻り、写し取った山木周辺の絵図面を披露する、頼朝は北条時政を配所に招くと、襲撃の計画を立てた。そして、8月17日、三島社の祭礼にあわせて山木館を襲うことを決定し、工藤介茂光、土肥次郎実平、岡崎四郎義実、宇佐美三郎助茂、天野藤内遠景、佐々木三郎盛綱、加藤次景廉らをひとりひとり配所に招いて合戦について議し、「令議合戦間事給雖未口外、偏依恃汝被仰合」と一人ひとりに慇懃に声をかけたため、みな勇を励む決意を新たにする(『吾妻鏡』治承四年八月四日条)。

8月17日、挙兵の決行日であるが、頼朝は盛長を使者として三島社へ奉幣した。その後、盛長の僕童が配所の釜殿で兼隆の雑色男を生け捕った。この男は配所の下女に嫁していたことから、夜々配所に現れていた人物であった。頼朝は普段はそのままにしておいたが、今夜は挙兵のために諸士群集しており、注進される恐れがあるため、今回は召し取るよう命じている。そして、北条時政以下の諸士を山木館へ向けて進発させ、山木兼隆とその後見の堤権守信遠を討ち取ることに成功する(『吾妻鏡』治承四年八月十七日条)。

8月20日、頼朝は伊豆・相模両国の御家人を率いて、相模国土肥郷に向かう(『吾妻鏡』治承四年八月廿日条)。盛長は頼朝の舅である北条四郎時政一族の次に記されており、頼朝の信頼がことのほか厚かったことがわかる。

8月22日、挙兵時に頼朝と合流を目指していた三浦次郎義澄以下の三浦一党が、ようやく三浦を出て相模国土肥へ向けて出立した。これは天候不順による遅参と思われる。翌23日、頼朝は「北条殿父子、盛長、茂光、実平以下三百騎」を率いて相模国石橋山に布陣する(『吾妻鏡』治承四年八月廿三日条)。平家党の大庭三郎景親以下三千余騎も谷一つ挟んだ対岸に駐屯し、伊豆国河津から北上してきた平家党の伊東次郎祐親法師は頼朝勢の後山に宿陣するも、夜半まで戦闘は行われなかった。

ところが、夜となり三浦勢が丸子川(酒匂川)の対岸にまで進み、大庭御厨の景親党類の家々に放火した。景親は遠くその炎を望み、三浦勢が進出してきたことを知る。ここで景親は頼朝と三浦勢との合流を恐れ、嵐の中、頼朝勢に夜襲をかけてこれを壊滅させた(『吾妻鏡』治承四年八月廿三日条)。石橋山の戦いである。

頼朝は土肥郷の山中、杉山に逃れて姿をくらまし、多勢では逃げ切るのも難しいとして、思い思いに落ち延びさせ、いつしか供は「土肥次郎実平、土肥弥太郎遠平、新開次郎忠氏、土屋三郎宗遠、岡崎四郎義実、藤九郎盛長」のみとなったという(『源平盛衰記』)。このとき盛長は「盛長承り伝へ侍り、昔後朱雀院御宇天喜年中に、御先祖伊予守殿、貞任宗任を被責けるに、官兵多く討れて落給ひけるに、僅に七騎にて山に籠給ひけり、王事靡塩終に逆賊を亡して四海を靡し給ひけりと、今日の御有様、昔に相違なし、吉例也」と言っている(『源平盛衰記』)。

8月27日、三浦半島の衣笠城において、三浦大介義明らは平家党の河越太郎重頼や畠山次郎重忠ら秩父党の軍勢によって攻め落とされ、子の三浦次郎義澄らは船で海上に逃れ、ここで土肥郷岩浦から出帆していた「北條殿、同四郎主、岡崎四郎義実、近藤七国平等」と合流。ともに安房国へと向かった(『吾妻鏡』治承四年八月廿七日条)。

|

| 猟嶋海岸 |

翌8月28日、頼朝は土肥実平を供として土肥郷真名鶴岬から安房国を目指して出帆(『吾妻鏡』治承四年八月廿八日条)。翌29日、安房国平北郡猟島に到着した(『吾妻鏡』治承四年八月廿九日条)。

すでに北条時政以下の人々がこの地にあり、歓待したという。盛長がこのとき頼朝とともに船に乗っていたのかは記録にないが、「藤九郎盛長、石橋合戦の後、兵衛佐、安房国へ渡りたまひし剋、敵に押し隔てられ、安房国へ渡り得ず、伊豆の奥に馳せ入り、忍び居たりける」(『源平闘諍録』)ともあって、盛長は頼朝とはぐれて伊豆山中に逃れ、頼朝が鎌倉に入ったことを知って馳せ参じたという(『源平闘諍録』)。盛長は房総半島で千葉介常胤のもとへ使いに出たことが『吾妻鏡』に記載されており、伊豆山中に逃れたことが史実かは疑わしいが、敢えて安房に渡り得なかったと記しているのは、何かの事実を示唆している可能性もあろう。

|

| 猟嶋海岸より三浦、伊豆半島を望む |

9月1日、頼朝は長柄郡一宮の上総介八郎広常のもとへ移ることとしたが、道中で平家党の長狭六郎常澄の抵抗にあったため、いったん引き返して安西三郎景益の屋敷に入り、和田小太郎義盛を上総介八郎広常のもとへ派遣、盛長を下総国の千葉介常胤のもとへ遣わして、参向すべきことを申し伝えさせている(『吾妻鏡』治承四年九月一日条)。

9月6日夜、上総介八郎広常へ遣わした和田義盛が帰参。その復命した内容によれば、広常は「談千葉介常胤之後、可參上之由」だったという。これは『源平盛衰記』が伝える説話とは真逆のものであるが、『源平盛衰記』は成立年代及び軍記物『平家物語』異本に過ぎない以上、史料的価値は『吾妻鏡』に及ばない。『吾妻鏡』が常胤を忖度して広常の上位に据える必要はないため、『吾妻鏡』の説話は事実と捉えてよいだろう。上総平氏は両総平氏が入部して歴史の浅い上総国の開発を推し進めたことで、すでに開発の手が進んで数代を経た下総国の同族たちよりもその勢力を大きく伸ばすことができたとみられ、広常の同族勢力(姻戚の臼井氏、大須賀氏ら下総平氏を含む)は千葉介常胤を凌ぐ勢力を持っていた。ただし、広常が族長権を以て常胤に指図した形跡はなく、上総介八郎広常と千葉介常胤は同族としての関わり以上のものはなかったのである。

9月9日には藤九郎盛長が千葉より帰参して千葉介常胤の協力が得られたことを復命し、「当時御居所非指要害地又非御曩跡、速可令出相摸国鎌倉給」と、鎌倉を推薦したという(『吾妻鏡』治承四年九月九日条)。

なぜ常胤は頼朝に加担することを決めたのだろうか。

まず、頼朝と常胤六男の千葉六郎太夫胤頼はともに上西門院統子に所縁があり(頼朝は十二歳のときに皇后宮権少進として統子内親王に仕え、翌十三歳のときに上西門院蔵人として出仕する。胤頼は上西門院に出仕しその御給で叙爵している)、すでに話が伝わっていたのであろう。しかし、それ以上に現実的な加担理由として、常胤と八条院との関係が考えられよう。

常胤の本拠である千葉庄は「八条院庁分」であり、いわゆる八条院領であった。常胤は八条院暲子内親王に仕える立場にあり、八条院猶子である以仁王とも関係を持っていたであろう。常胤の子(庶長子であろう)の律静房日胤が八条院猶子の以仁王に侍り「以仁王の乱」の首謀者とされたことからも、常胤と八条院には密接な繋がりがあったことが想定される。当然、八条院に仕えた源三位頼政や伊豆守仲綱とも関わりがあったのであろう。義朝と常胤は相馬御厨をめぐって対立関係にあったが、その亡き後は相馬御厨をめぐる対立主体は源義宗へと変わっており、常胤が園城寺に遣わしていた律静房日胤(以仁王護持僧)は頼朝の祈祷僧でもあったように、常胤と頼朝は「八条院」という仲立ちの中で協力関係が生まれていたのだろう。そして、盛長が八条院出仕の源頼政入道家人であったとすれば、その関係に基づく派遣であろう。

9月9日、盛長は千葉から帰参し、常胤の協力を得たことを報告する(『吾妻鏡』治承四年九月九日条)。盛長が常胤邸に着き案内を請うと客亭へ通され、ここで常胤と胤正・胤頼の両息と対面する。盛長は常胤に頼朝挙兵についての話をしたと思われるが、常胤は「暫不発言只如眠」と目を瞑ってただ黙って聞いていた。これに、常胤の両側に座っていた胤正・胤頼は「武衛、興虎牙跡、鎮狼唳給、縡最初有其召、服応何及与儀哉、早可被献領状之奉書」と訴えたところ、常胤は徐に口を開き「常胤之心中、領状更無異儀、令興源家中絶跡給之條、感涙遮眼、非言語之所覃也」と言い、協力を約した。その後、千葉邸で酒宴が催され、その席で常胤は、頼朝が現在いる安房国は「非指要害地、又非御曩跡、速可令出相模国鎌倉給、常胤相率門客等為御迎、可参向」と、鎌倉への移座を勧めたという(『吾妻鏡』治承四年九月九日条)。

9月13日、頼朝は安房国を出立して上総国へと入った。広常は軍勢をまとめるのに時間がかかり遅参するが、千葉介常胤は子息らを率いて下総から上総へと向かう。このとき、常胤六男の六郎大夫胤頼は甥の小太郎成胤とともに下総国目代を血祭りに上げる。当時の下総国の知行国主は不明だが、目代が「平家方人」とされていることから、平家一門であろう。9月14日には小太郎成胤が平家方人の千田庄判官代藤原親正と戦い捕縛する。

9月17日、頼朝は下総国へと向かった。常胤は下総国府に子息らとともに頼朝を迎え、ここで常胤はかつて父・源義朝とともに平治の乱を戦って戦死した八幡太郎義家の末子・陸奥六郎義隆の遺児(森冠者頼隆)を頼朝と対面させる(『吾妻鏡』治承四年九月十七日条)。

10月6日、頼朝は相模国に着陣。先陣に畠山次郎重忠、頼朝の後に常胤が続き、翌10月7日、鶴岡八幡宮を遥拝して、故義朝の亀谷旧跡を訪ねている(『吾妻鏡』治承四年十月七日条)。おそらく6日中には鎌倉北東の上総介八郎広常の旧邸に入ったものとみられる。

10月13日、頼朝のもとに、信濃国木曽で勢力を蓄えた源義仲が「入上野国仍住人等、漸和順之間、為俊綱足利太郎也雖煩民間、不可成恐怖思之由、加下知」という情報が入る(『吾妻鏡』治承四年十月十三日条)。義仲はおそらく9月下旬頃、「父義賢主之芳躅」である多胡庄に入り、父所縁の人々を糾合して勢力の拡大を狙ったと思われる。ところが、およそ二か月ほどのち「避上野国、赴信濃国」った報が12月24日、頼朝のもとへ届いた(『吾妻鏡』治承四年十二月二十四日条)。その理由は不明だが「武衛権威已輝東国」であると『吾妻鏡』は賞賛する。

10月18日、頼朝は黄瀬川宿に着陣(『吾妻鏡』治承四年十月十日条)。10月20日、京都から東国追討のために下向してきた左近衛権少将平維盛、薩摩守忠度、三河守知度らと甲斐源氏の武田太郎信義らが富士川において合戦。平家勢は敗退して京へ敗走する(『吾妻鏡』治承四年十月廿日条)。

10月23日、相模国府に戻った頼朝は、ここではじめて論功行賞を行い「北条殿及信義、義定、常胤、義澄、広常、義盛、実平、盛長、宗遠、義実、親光、定綱、経高、盛綱、高綱、景光、遠景、景義、祐茂、行房、景員入道、実政、家秀、家義以下」に本領安堵または新恩給与を宛がっている(『吾妻鏡』治承四年十月廿三日条)。また、大庭三郎景親が降人として頼朝に出頭。10月26日、片瀬川のほとりで景親を処刑し梟首した(『吾妻鏡』治承四年十月廿六日条)。

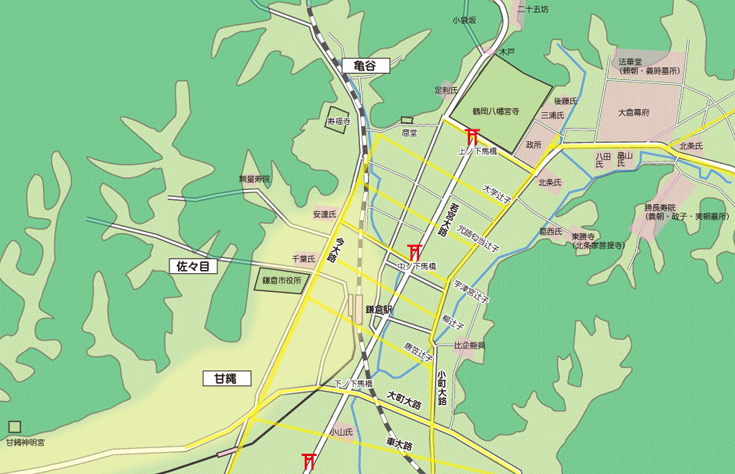

12月12日、頼朝は上総介八郎広常の屋敷から、鎌倉大倉郷に完成した新亭に移った。盛長は「北条殿、同四郎主、足利冠者義兼、山名冠者義範、千葉介常胤、同太郎胤正、同六郎大夫胤頼」に次いで供奉している。このころ盛長はすでに鎌倉甘縄に屋敷を建てており、12月20日、頼朝は新邸で行われた埦飯ののち、「御行始之儀」として「藤九郎盛長甘縄之家」に入った。はじめての他行に盛長邸を選び、その後も正月の他行や実朝の御行始でも甘縄邸が点じられていることは、他の御家人とは一線を画した私的な信頼関係があったためであろう。そして、この甘縄邸は源家別邸(鎌倉家別邸)の役割を兼ね、安達氏はその警衛をも担ったのであろう。

●甘縄の位置と安達邸推測図(道割は大三輪龍彦「中世都市鎌倉の地割制試論」『仏教芸術164増大号』1986所収を参考に作成)

○頼朝の正月初旬の動向

| 年月日 | 正月一日 | 正月二日 | 正月三日 | 正月四日 | 正月五日 | 正月六日 | 正月七日 | 正月八日 |

| 治承五年(1181) | 鶴岡山八幡宮寺若宮 【埦飯】 千葉介常胤 |

|||||||

| 寿永元年(1182) | 鶴岡山八幡宮寺 | 藤九郎盛長邸 | ||||||

| 寿永二年(1183) | 記録なし | |||||||

| 寿永三年(1184) | (参宮無奉幣使) | |||||||

| 文治元年(1185) | 鶴岡山八幡宮寺 | |||||||

| 文治二年(1186) | 記録なし | 藤九郎盛長邸 (甘縄宮参詣) |

鶴岡山八幡宮寺 【埦飯】 千葉介常胤か |

|||||

| 文治三年(1187) | 鶴岡山八幡宮寺 | |||||||

| 文治四年(1188) | 鶴岡山八幡宮寺 | 【埦飯】 足利義兼 |

||||||

| 文治五年(1189) | 鶴岡山八幡宮寺 | 埦飯如例 | ||||||

| 建久元年(1190) | 鶴岡山八幡宮寺 | 比企能員邸 (御行始) |

||||||

| 建久二年(1191) | 鶴岡山八幡宮寺? 【埦飯】 千葉介常胤 |

【埦飯】 三浦介義澄 |

【埦飯】 小山朝政 |

【埦飯】 宇都宮朝綱 |

||||

| 建久三年(1192) | 鶴岡山八幡宮寺 【埦飯】 不明 |

|||||||

| 建久四年(1193) | 鶴岡山八幡宮寺 【埦飯】 千葉介常胤 |

|||||||

| 建久五年(1194) | 鶴岡山八幡宮寺 【埦飯】 不明 |

藤九郎盛長邸 | ||||||

| 建久六年(1195) | 鶴岡山八幡宮寺 【埦飯】 足利義兼 |

【埦飯】 千葉介常胤 |

【埦飯】 小山朝政 |

藤九郎盛長邸 |

頼朝がその後も度々訪れ、御所が火災となった建久2(1191)年3月から御所が再建された7月末まで、甘縄邸が御所とされた可能性が高い。安達邸の推定場所については「甘縄の範囲と安達邸の位置」で考察する。

甘縄邸の西部には「甘縄神明宮(伊勢別宮)」があり、鶴岡山八幡宮寺とともに頼朝がとくに尊崇した神社であった。盛長が甘縄に屋敷を構えることとなったのは、この甘縄神明宮の管理・警衛を担うためであろう。のちに盛長が三河国奉行になったのは、三河国が要衝であった事に加え、盛長の出身と深く関わっていたこと、三河守範頼の舅(旧舅か)としてその遺管国を継承したこと、伊勢皇太神宮の御厨や神戸などが多く存在していたことによるものと推測される。

●鎌倉初期の甘縄近辺に屋敷を持った御家人等

| 御家人 | 吾妻鏡記載 | 年代 |

| 藤九郎盛長 | 諸所 | |

| 宮城四郎 | 宮城四郎、為御使節、下向奥州、…午剋宮城首途、出甘縄宅、參御所… | 正治2(1200)年8月21日 |

| 千葉介成胤 | 千葉介成胤、生虜法師一人、進相州…為望合力之奉、向彼司馬甘縄家處… | 建暦3(1213)年2月15日 |

| 地相法橋 | 甘縄辺焼亡、従火地相法之橋宅起… | 建長3(1251)年2月10日 |

12月22日、鎌倉の玄関口、山ノ内に逗留させられていた上野国の新田大炊助義重入道上西が赦されて鎌倉へ参上し、頼朝と面会した(『吾妻鏡』治承四年十二月廿二日条)。これは、義重入道が兵を集めて上野国寺尾館に立て籠もった風聞により、盛長をして義重を召喚したものであったとされる(寺尾館への立て籠もりは実際には対立していた藤姓足利俊綱との紛争の中で上野府中に濫妨を働いた俊綱と対峙するためだろう。新田義重入道は木曾義仲や甲斐源氏と結びついており、木曾義仲との関わりで召喚されたものか)。召喚した時期は、おそらく木曾義仲が上野国から撤退を始めたという報を受けた直後(12月10日前後か)と思われる。

義重入道はこれまでも頼朝の召しを奉じず不興を買っており、直接鎌倉入りは許されずに山ノ内に留め置かれていたが、盛長が義重入道の言い分を「殊執申之」したことにより、ようやく頼朝との面会となる。盛長はのちに上野国奉行として国衙に権力を持つに至るが、この時点では頼朝は追討の宣旨を下されている「伊豆国流人源頼朝」であって、上野国に公的な権限を持つことは非現実的である。盛長派遣による義重入道召喚は上野国の権力とはまったく関係なく、頼朝の側近として私的に派遣されたものと解される。

源義重入道は頼朝挙兵の報を受けた前右大将宗盛の命によって上野国へ下向したが(『山槐記』治承四年九月七日条)、東国が様々な勢力が入り乱れて統一されていない現実を見て「以故陸奥守嫡孫」という血筋を以って自立を志したようである(『吾妻鏡』治承四年九月三十日条)。義重入道は頼朝からの書状を無視し、却って寺尾城(高崎市寺尾町)に拠って軍兵を集めた。

ところが、頼朝は瞬く間に安房、上総、下総を皮切りに武蔵国の秩父党をもその麾下に組み込み、相模、常陸まで席巻する。こうした中で義重入道と対立関係にあった下野の足利俊綱が頼朝に下り、義重入道の周りは確実に埋められていた。ところがこのような緊迫した情勢の中で、源義仲が信濃から上野国へと入ってくる。義重入道が本拠とする上野国八幡庄は多胡庄と隣接し、おそらく義仲の父・帯刀先生義賢の代から対立関係にあったと思われ、義重入道の周りは緊迫感を増したことだろう。義仲は12月の中旬頃には上野国を去って信濃国へ戻っているが、時を同じくして義重入道も頼朝の召しに応じている。頼朝の威勢が予想を超えた事実と、義仲といういわば旧敵の出現により「国土有闘戦之時、輙難出城之由家人等依加諫猶予」という状態にあったのだろう(『吾妻鏡』治承四年十二月二十二日)。

源義家―+―源義親――――源為義――――+―源義朝―――+―――――――源義平

(陸奥守)|(対馬守) (検非違使判官)|(下野守) | (源太)

| | | ∥

| | +―源頼朝 ∥

| | (左兵衛権佐)∥

| | ∥

| +―源義賢―――――木曽義仲 ∥

| (帯刀先生) (木曽冠者) ∥

| ∥

+―源義国――+―新田義重―――――――――――――――――――娘

(加賀入道)|(大炊助)

|

+―足利義康

(陸奥守)

その後、しばらく盛長は史書に出てこないが、養和2(1182)年正月3日、「御行初」として甘縄の「藤九郎盛長」の屋敷に渡御している。供には佐々木四郎高綱が頼朝の脇に付き、足利冠者義兼、北条四郎時政、畠山次郎重忠、三浦介義澄、和田小太郎義盛以下が後に列した。

寿永2(1183)年は、北陸で以仁王の遺児・北陸宮を擁した源義仲が、平家の追討軍を次々と撃破し、破竹の勢いで京都へ攻め上るという、平家の凋落著しい年となった。7月25日、平家は京都を支えきれずに六波羅などの屋敷を灰燼とし、主上(安徳天皇)を擁して西国へ向かった(平家西遷)。それに代わって7月27日に義仲が入京、法住寺殿で後白河院と対面し、平家追討の院宣が下されている。

入京後の義仲は、北陸宮(加賀宮)を加賀に擁して正当性を主張できる立場にあった上に、叔父の十郎蔵人行家、志太三郎先生義憲を取り込み、さらに「源三位入道子息(蔵人大夫頼兼か)」や検非違使の「出羽判官光長」といった在京源氏、「保田三郎義定」「村上太郎信国」「山本兵衛尉義経」「葦数太郎重隆」「甲賀入道成覚」ら諸国源氏をも引き入れた一大勢力に成長を遂げていた(『吉記』寿永二年七月三十日条)。それにひきかえ、いまだ上洛を果たしえない頼朝の権威と名声は義仲のそれを下回っていたという(元木泰雄「院政と武士政権の成立」:『日本の中世8 院政と平氏、鎌倉政権』所収)。

ただし、平家追捕の勲功は議論の末に「第一頼朝、第二義仲、第三行家」という序列に落ち着き、頼朝には京官の授与と任国、加級、義仲と行家は任国・叙爵が与えられることとなる(『玉葉』寿永二年七月三十日条)。ところが、その後も頼朝は賞されることなく、8月10日には義仲と行家が議定の通りに叙爵し任官を果たす。頼朝の行賞がなかったのは頼朝が「在遠境」で朝廷側が脅威に感じていなかったためと思われ、「左大臣云、於京官者、参洛之時可任、余云、不可然、同時可任、長方同之」(『玉葉』寿永二年七月三十日条)と、政権トップの左大臣藤原経宗がこうした考えを持っていて、右大臣藤原兼実が権中納言藤原長方とともにたしなめていることからもわかる。

ところが、8月になって立皇について義仲と後白河院の間で対立が勃発する。義仲は自ら擁する以仁王遺児(北陸宮)を皇位につけんと後白河院に要求するが、院はこれをはねつけて、8月24日、「高倉院第四宮(後鳥羽天皇)」を践祚させる(『玉葉』寿永二年八月二十四日条)。そして義仲指揮下にある軍勢の京都での行いが「所行不当非法等」であったことから、義仲は次第に孤立していくこととなる(『玉葉』寿永二年九月四日条)。

そのころ、各地は平家や義仲、頼朝らによる諸国騒乱により機能不全に陥っており、「四方塞皆、四国、及山陽道安芸以西、鎮西等、平氏征討以前、不能通達、北陸山陰両道、義仲押領、院分已下宰吏一切不能吏務、東山東海両道、頼朝上洛以前又不能進退云々、畿内近辺之人領、併被苅取了、段歩不残、又京中片山、及神社仏寺、人屋在家、悉以追捕、其外適所遂不慮前途所之庄公之運上物、不論多少、不嫌貴賤、皆以奪取了」(『玉葉』寿永二年九月三日条)と、荘園・公領からの運上物が滞り、さらにそれら官物は道中で略奪される状況にあった。こうした中で、頼朝上洛に期待が寄せられ始め、頼朝は9月初旬ごろからはじまった後白河院との交渉に「平家所押領之神社仏事領、慥如本可付本社本寺之由、可被下宣旨」「院宮諸家領、同平氏多以虜掠云々、是又如本返給本主」「帰参降参之武士等、各宥其罪、不可被行斬罪」の三か条を要求する(『玉葉』寿永二年十月二日条)。これを受けて10月4日に、これらの要求を呑んだ宣旨が出されることとなる。

ところが、頼朝は奥州の藤原秀衡とその縁者である常陸国の佐竹隆義が強勢であることを理由に上洛を延引すると表明する。そして、2月に下野国で敵対した叔父の三郎先生義憲の上洛や義仲の平家追討の未達を奇怪と指摘した上で、彼等に行賞が行われたことは言語道断と激しく非難する。この上洛延引は後白河院への揺さぶりであろう。これをうけた朝廷はあわてて小除目を行い、頼朝を「複本位」とした(『玉葉』寿永二年十月九日条)。

頼朝はこの時点で関東一円、東海道、東山道に対して実質的な支配を行っているが、「或下臈」が木曽義仲へ上野・信濃の二国を給うべきことを俊堯僧正を通じて法皇へ嘆願し、認められて朝廷より綸旨が義仲および頼朝に発せられた(『玉葉』寿永二年十月廿三日条)。俊堯僧正は木曽義仲と関係が深く、「或下臈」とは藤原兼実が義仲を指した言葉と見られる。義仲は自分と所縁の深い上野国と信濃国の二国を法皇の威を以って頼朝から奪還しようと試みたのだろう。しかし、頼朝はこれを拒否する(『玉葉』寿永二年十月廿四日条)。また、頼朝は東海道・東山道・北陸道の荘園・国衙領の本領主の領知を認める宣旨を請うたが、義仲の威勢をおそれた朝廷が北陸道の扱いに苦慮して、北陸道は省かれることとなり「東海東山諸国年貢、神社仏寺并王臣家領庄園如元随領家之由、下宣旨、依頼朝申行也」(『百練抄』安徳院条)となった(寿永二年十月宣旨)。藤原兼実は「天子之政、豈以如此哉、小人為近臣、天下之乱無可止之期歟」と激しく非難している(『玉葉』寿永二年閏十月十三日条)。ただ、その後「東海東山北陸等之国々所被下之宣旨云、若有不随此宣旨之輩者、随頼朝命可追討」という宣旨が下されたようで(『玉葉』寿永二年閏十月廿日条)、公的に北陸道の検断権をも得たと推測される。

このとき、頼朝は義仲が上野・信濃二国にいまだ強い拘りを持っていることを知り、上野国の国衙支配を強化すべく、「寿永二年十月宣旨」による「国衙在庁支配権」(佐藤進一「寿永二年十月の宣旨について」『中世史論集』所収)を根拠に、もっとも信頼する家人・藤九郎盛長を以って上野国の「国奉行」と定めたものと思われる。実際に盛長が「国奉行」としてみえるのはその翌年、元暦元(1184)年7月16日の黒河郷別納の指示であるが、当時すでに国奉行として動いていることから、国衙在庁の支配権が認められた直後に上野国奉行とされたと推定できよう。頼朝は「国奉行」盛長に、渋谷次郎高重が地頭職を務める上野国黒河郷の国衙使入部を止め、別納とすることを認める御下文を発給したことを伝えている(『吾妻鏡』元暦元年七月十六日条)。

文治元(1185)年10月24日、勝長寿院供養が執り行われ、頼朝随兵十四人の一人として盛長が選ばれている(『吾妻鏡』文治元年十月廿四日条)。

●十四人の随兵

| 畠山次郎重忠 | 千葉太郎胤正 | 三浦介義澄 | 佐貫四郎大夫広綱 |

| 葛西三郎清重 | 八田太郎朝重 | 榛谷四郎重朝 | 加藤次景廉 |

| 藤九郎盛長 | 大井兵三次郎実春 | 山名小太郎重国 | 武田五郎信光 |

| 北条小四郎義時 | 小山兵衛尉朝政 |

文治2(1186)年正月2日、 頼朝と御台所の甘縄神明宮参詣に際し、参詣の便宜により、盛長の屋敷に逗留している(『吾妻鏡』文治二年正月二日条)。

6月10日、盛長の妻・丹後内侍が甘縄邸で「病悩」した。頼朝はこの報を受けると結城朝光、千葉胤頼の両名のみを供として「給潜渡御」と、密かに丹後内侍を訪ねている(『吾妻鏡』文治二年六月十日条)。

●『吾妻鏡』文治二(1186)年六月十日条

丹後内侍は盛長の妻であって、御台所も知ったる人物である。なぜ「潜渡御」しなければならなかったのか、その理由は記されていない。頼朝は彼女の違例平癒のために「御立願」しており、6月14日、丹後内侍の「病悩」は平癒し、頼朝は安堵したという(『吾妻鏡』文治二年六月十四日条)。丹後内侍が「丹後内侍について」の通り故頼政入道と所縁の二条天皇掌侍「丹後内侍」であったとすれば、頼朝より数歳は年上となろう。

●『吾妻鏡』文治二(1186)年六月十四日条

盛長の子・弥九郎景盛の母は「丹後内侍」(『吾妻鏡』宝治二年五月十八日条)であるが、鎌倉後期には頼朝の落胤であるという噂が内外に発生しており、『保暦間記』には「泰盛ガ嫡男、秋田城介宗景ト申ケルカ驕ノ極ニヤ曽祖父景盛入道ハ忝モ右大将頼朝卿ノ末アレハ何ヲカハゝカラントテ俄ニ源氏ニ成ナル」(『保暦間記』)とある。丹後内侍については、「丹後内侍について」で詳述。

8月20日、盛長は上野国の「国役」として小御所の東の修理を行っており、修理が終わり、本日頼朝が小御所へ移った。この「国役」は「国奉行」の盛長が在庁官人を使役して行ったものである。

10月24日、頼朝の命を受けて盛長が執り行った甘縄明神の宝殿修理に際して、四面の荒垣と鳥居が完成し、頼朝は小山五郎宗政、小山七郎朝光、千葉小太郎胤正、佐々木三郎盛綱、梶原刑部丞朝景、梶原兵衛尉景貞を供として来臨した(『吾妻鏡』文治二年十月廿四日条)。これは盛長が甘縄宮の管理を行う立場にあったことを物語る。

12月1日、千葉介常胤が下総国から鎌倉へ戻ったため、頼朝は西侍に出御して常胤の帰参を祝い、小山朝政、三善入道善信、岡崎義実、足立遠元、藤九郎盛長ら「宿老」が多く出席(『吾妻鏡』文治二年十二月一日条)。常胤は興に入って舞踏し、善信入道は催馬楽を歌った。盛長は千葉介常胤以下「宿老」に位置づけられる地位にいたことがうかがえる。

文治3(1187)年4月4日、頼朝は追捕している弟・前予州源義顕(源義経)がなかなか見つからないことに、人々が「非人力之所覃」とし「須被祈神祇仏陀」ことを言上したため、鶴岡山八幡宮寺ほか神社仏閣において祈祷させたところ、若宮別当法眼が「於上野国金剛寺、可逢予州」と夢を見たとの報があった。このため、頼朝は盛長に「彼寺住侶等各可抽御祈祷丹誠之旨」を命じている(『吾妻鏡』文治三年四月四日条)。ただし、盛長はこの当時、まだ上野国内の寺社に対しての支配権を有していたわけではなく、頼朝の直裁であった。この祈祷の命は頼朝からの指示を受けて、寺社に発した行為となる。実際に盛長が上野国内の寺社に関する権限を獲得するのは、建久5(1194)年12月1日のことである(『吾妻鏡』建久五年十二月一日条)。

文治5(1189)年6月9日、鶴岡山八幡宮寺において御塔供養が行われた。頼朝も臨席したが、閏4月晦日に陸奥国平泉の前民部少輔基成の屋敷内の持仏堂で前予州義顕(義経)が藤原泰衡の手によって殺害されており、その穢のために延引すべきこととされたが、すでに6月3日に導師の中納言法橋観性(天台座主僧正全玄代官)が鎌倉に到着していたことや、6月6日には御塔供養のための品々が後白河院より到着していたことから、予定通りに行わざるを得ない状況であった。頼朝は弟・義顕の服喪が三十日で軽服明けとなることから、内陣に入らなければよいという状況のもとで供養を決行。ただ、やはり穢が気になったか、頼朝は寺の端のほうに桟敷を構えて儀式に臨んだ。この頼朝の供奉の布衣二十人の一人として盛長が名を連ねる。将軍家御後の供奉人は門葉、准門葉以下、相対的に高い地位にあり、盛長の地位の高さがわかる。

●鶴岡八幡宮御塔供養列席者(『吾妻鏡』文治五年六月九日条)

| 導師 | 法橋観性 |

| 呪願 | 法眼円暁(若宮別当) |

| 行事 | 隼人佐三善康清、梶原平三景時 |

| 先陣 随兵 |

小山兵衛尉朝政、土肥次郎実平、下河辺庄司行平、小山田三郎重成、三浦介義澄、葛西三郎清重、八田太郎朝重、 江戸太郎重継、二宮小太郎光忠、熊谷小次郎直家、逸見三郎光行、徳河三郎義秀、新田蔵人義兼、武田兵衛尉有義、 江間小四郎義時、武田五郎信光 |

| 御徒 | 佐貫四郎大夫広綱(御剣)、佐々木左衛門尉高綱(御調度)、梶原左衛門尉景季(御甲) |

| 御後 参列 |

武蔵守義信、遠江守義定、駿河守広綱、三河守範頼、相模守惟義、越後守義資、因幡守中原広元、豊後守季光、 伊佐皇后宮権少進為宗、安房判官代源隆重、大和判官代藤原邦通、豊島紀伊権守有経、千葉介常胤、 八田右衛門尉知家、足立右馬允遠元、右馬允橘公長、東大夫胤頼、畠山次郎重忠、岡崎四郎義実、藤九郎盛長 |

| 後陣 随兵 |

小山七郎朝光、北条五郎時連、千葉太郎胤正、土屋次郎義清、里見冠者義成、浅利冠者遠義、佐原十郎義連、 伊東四郎家光、曾我太郎祐信、伊佐三郎行政、佐々木三郎盛綱、仁田四郎忠常、比企四郎能員、所六郎朝光、 和田太郎義盛、梶原刑部丞朝景 |

供養後、馬が奉納されたが、盛長は「三御馬毛」を曳いた。葦毛馬は小山兵衛尉朝政による寄進である。この奉納は二人一組で行われているが、この奉納については、同族で組まれた様子がうかがえる。ただし、盛長には親族がないため、上野国に所領を持つ御家人・渋谷次郎高重がこれをともに曳いたと思われる(この席には足立右馬允遠元も参じているが敢えて選ばれていないということは、遠元が盛長とは同族関係にないことを示している)。

●御馬引手(『吾妻鏡』文治五年六月九日条)

| 引手 | 族類 | ||

| 一御馬 | 葦毛(後白河院より) | 畠山次郎重忠、小山田四郎重朝 | 武蔵秩父党 |

| ニ御馬 | 河原毛(千葉介常胤の寄進) | 工藤庄司景光、宇佐美三郎祐茂 | 伊豆工藤氏 |

| 三御馬 | 葦毛(小山兵衛尉朝政の寄進) | 藤九郎盛長、渋谷次郎高重 | ――――― |

| 四御馬 | 黒(加賀美信濃守遠光or平賀相模守惟義の寄進) | 千葉次郎師胤、千葉四郎胤信 | 下総千葉氏 |

| 五御馬 | 栗毛(源蔵人大夫頼兼の寄進) | 小山五郎宗政、下河辺六郎 | 下野小山氏 |

| ーー | 鴾毛(三浦介義澄の寄進) | ||

| ーー | 糟毛(佐々木四郎左衛門尉高綱の寄進) | ||

| ーー | 黒栗毛(安田遠江守義定の寄進) | ||

| ーー | 黒(平賀相模守惟義or加賀美信濃守遠光の寄進) |

文治5(1189)年6月24日、奥州平泉の藤原泰衡が、日頃謀反人である前予州義顕を匿っていたことは叛逆に値する行為であるとし、奥州征討を決意する。ところが、この日の夜に到来した右兵衛督藤原保能(頼朝妹聟)の書状には、朝廷では奥州追討の詮議が執り行われたものの、義顕がすでに討たれていること、伊勢皇太神宮の上棟や大仏寺造営等が行われることで、奥州追討は猶予あるべしとの決定が為されたことが認められていた。これを受けた頼朝は、翌25日、重ねて追討の宣旨を発せられるよう京都に使者を発する。

6月30日、奥州追討について未だ勅許がないままに軍勢ばかりが鎌倉に集まっている現状を、古老の大庭平太景義(懐島景義)に問うた。景義は「軍中聞将軍之令、不聞天子之詔」という「周亜夫伝」(『漢書』)の故事を引いて、奏聞を経た上は必ずしも勅許を待つ必要はないことを説くと同時に、泰衡は「受継累代御家人遺跡者」であるため、なおさら綸旨を待つ必要もなく「就中群参軍士費数日之条、還而人之煩」であるので早々に出立したほうがいいと語って、奥州追討を促した(『吾妻鏡』文治五年六月三十日条)。これを受けて頼朝は奥州追討を決意し、7月17日、軍勢を三手に分けて奥州へ進発することを決定する。

●奥州追討軍(『吾妻鏡』文治五年七月十七日条)

| 大将軍 | 引率 | 進路 | |

| 大手 (中路) |

源頼朝 | 先陣は畠山次郎重忠 加藤次景廉・葛西三郎清重等(武蔵・上野両国内の党者等が従う) |

|

| 東海東 | 千葉介常胤 八田右衛門尉知家 |

各々一族等 常陸・下総両国の勇士等 |

宇多・行方郡⇒岩城・岩崎⇒逢隈河の湊 |

| 北陸道 | 比企藤四郎能員 宇佐美平次実政 |

上野国高山・小林・大胡・佐貫等の住人 | 下道⇒越後国より出羽国念種関 |

| 留守 | 大夫屬中原親能入道 隼人佐三善康清 藤判官代邦通 佐々木次郎経高 大庭平太景義 義勝房 等 |

7月19日、頼朝は奥州へ向けて鎌倉を出立した。先陣は先例の通り畠山次郎重忠。盛長も軍勢に加わっている。盛長はこの出陣に際して囚人の「筑前房良心」を伴ってきていた。筑前房良心は平家一門で刑部卿忠盛四代の孫にあたり、筑前守時房(系譜不詳)の子だった。平家滅亡の後、盛長が召し預かっていたが僧侶ながら武芸にすぐれており、盛長は今回の戦いに参戦させていた。そして8月14日の国府中山上の物見岡合戦で泰衡郎従を討ち取った功績によって、18日に厚免されている。この物見岡合戦には小山兵衛尉朝政、小山七郎朝光、下河辺庄司行平が派遣され、泰衡郎従四五十人と合戦しており、筑前房良心は小山勢に加わっていたと思われる。小山朝政は治承4(1180)年当時、平家政権の指揮のもと大番役として上洛し、筑前房良心またはその父・平時房と面識があった可能性があろう。

盛長は上野国の「国役」を行い得る立場にあり、行政や在庁指揮権を持っていることは確かだが、上野国の御家人を統率する軍事的な権限はなかったとみられ、奥州征討時、上野国の御家人は頼朝自ら率いる大手の「加藤次景廉、葛西三郎清重」の両名が率いた。また別に「上野国高山・小林・大胡・佐貫等」の御家人については、「比企藤四郎能員、宇佐美平次実政」が率いている。上野国の守護については比企能員が任じられたともされるが、それを示す明確な史料はない。なお、比企藤四郎能員所以の渋河氏は上野国渋川の御家人ではなく、駿河国有渡郡渋河村(静岡県清水区渋川)の駿河工藤氏である。

●文治5(1189)年7月19日奥州出兵名簿(『吾妻鏡』 文治五年七月十九日条)

| 先陣 | 畠山次郎重忠 | 長野三郎重清 | 大串小次郎重親 | 本田次郎親恒 | 榛沢六郎成清 |

| 柏原太郎 | |||||

| 門葉 | 武蔵守義信 | 遠江守義定 | 三河守範頼 | 信濃守遠光 | 相模守惟義 |

| 駿河守広綱 | 上総介義兼 | 伊豆守義範 | 越後守義資 | 豊後守季光 | |

| 従軍 | 北条四郎時政 | 江間小四郎義時 | 北条五郎時房 | 式部大夫親能 | 新田蔵人義兼 |

| 浅利冠者遠義 | 武田兵衛尉有義 | 伊沢五郎信光 | 加賀美次郎長清 | 加賀美太郎長綱 | |

| 小山兵衛尉朝政 | 小山五郎宗政 | 小山七郎朝光 | 下河辺庄司行平 | 吉見次郎頼綱 | |

| 南部次郎光行 | 平賀三郎朝信 | 三浦介義澄 | 三浦平六義村 | 佐原十郎義連 | |

| 和田太郎義盛 | 和田三郎宗実 | 小山田三郎重成 | 榛谷四郎重朝 | 藤九郎盛長 | |

| 足立右馬允遠元 | 土肥次郎実平 | 土肥弥太郎遠平 | 岡崎四郎義実 | 岡崎先次郎惟平 | |

| 土屋次郎義清 | 梶原平三景時 | 梶原源太左衛門尉景季 | 梶原平次兵衛尉景高 | 梶原三郎景茂 | |

| 梶原刑部丞朝景 | 梶原兵衛尉貞景 | 波多野五郎義景 | 中山四郎重政 | 中山五郎為重 | |

| 渋谷次郎高重 | 渋谷四郎時国 | 大友左近将監能直 | 河野四郎通信 | 豊嶋権守清光 | |

| 葛西三郎清重 | 葛西十郎清宣 | 江戸太郎重長 | 江戸次郎親重 | 江戸四郎重通 | |

| 江戸七郎重宗 | 山内三郎経俊 | 大井次郎実春 | 宇都宮左衛門尉朝綱 | 宇都宮次郎業綱 | |

| 八田右衛門尉知家 | 江戸太郎朝重 | 工藤主計允行政 | 民部丞平盛時 | 豊田兵衛尉義幹 | |

| 大河戸太郎広行 | 佐貫四郎広綱 | 佐貫五郎 | 佐貫六郎広義 | 佐野太郎基綱 | |

| 阿曽沼次郎広綱 | 波多野余三実方 | 小野寺太郎道綱 | 工藤庄司景光 | 工藤次郎行光 | |

| 工藤三郎助光 | 狩野五郎親光 | 常陸次郎為重 | 常陸三郎資綱 | 加藤太光員 | |

| 加藤次景廉 | 佐々木三郎盛綱 | 佐々木五郎義清 | 曽我太郎助信 | 橘次公業 | |

| 宇佐美三郎祐茂 | 二宮太郎朝忠 | 天野右馬允保高 | 天野六郎則景 | 伊藤三郎 | |

| 伊藤四郎成親 | 工藤左衛門尉祐綱 | 仁田四郎忠常 | 仁田六郎忠時 | 熊谷小次郎直家 | |

| 堀藤太堀 | 藤次親家 | 伊沢左近将監家景 | 江右近次郎 | 岡部小次郎忠綱 | |

| 吉香小次郎 | 中野小太郎助光 | 中野五郎義成 | 渋河五郎兼保 | 春日小次郎貞親 | |

| 藤沢次郎清近 | 飯富源太宗季 | 大見平太家秀 | 沼田太郎 | 糟屋藤太有季 | |

| 本間右馬允義忠 | 海老名四郎義季 | 所六郎朝光 | 横山権守時広 | 三尾谷十郎 | |

| 平山左衛門尉季重 | 師岡兵衛尉重経 | 野三刑部丞成綱 | 中條藤次家長 | 岡部六野太忠澄 | |

| 小越右馬允有弘 | 庄三郎忠家 | 四方田三郎弘長 | 浅見太郎実高 | 浅羽五郎行長 | |

| 代八郎行平 | 勅使河原三郎有直 | 成田七郎助綱 | 高畠大和太郎 | 塩谷太郎家光 | |

| 阿保次郎実光 | 小宮六兼仗国平 | 河匂三郎政成 | 河匂七郎政頼 | 中四郎是重 | |

| 一品房昌寛 | 常陸房昌明 | 尾藤太知平 | 金子小次郎高範 |

関東勢は8月22日、ついに奥州藤原氏の都平泉に入った。すでに藤原泰衡の姿はなく、平泉の家々は焦土と化し、人の気配はない有様であった。そして9月3日、泰衡は郎従河田次郎の手によって敢無く命を落とすこととなる。9月28日、平泉を発った頼朝は10月24日に鎌倉へ到着する。

その後、しばらく盛長の動きは見られないが、文治6(1190)年正月3日、盛長の次男「九郎藤次(時長)」が頼朝の使者として上洛し、後白河院へ鷲羽一櫃を献じた(『吾妻鏡』文治六年正月三日条)。そして、9月15日には、来月に控えた頼朝上洛につき、諸事奉行人が定められているが、「御物具」の奉行として、次男「九郎藤次」が三浦十郎義連とともに名を連ねる(『吾妻鏡』建久元年九月十五日条)。11月の頼朝の上洛に盛長は従っておらず、鎌倉での留守居を務めたと思われるが、次男時長は随兵としてこれに従った(『吾妻鏡』建久元年十一月七日条)。

建久2(1191)年3月4日、小町大路の辺から出火した火災が延焼し、「江間殿・相模守・村上判官代・比企右衛門尉・同藤内・佐々木三郎・昌寛法橋・新田四郎・工藤小次郎・佐貫四郎已下」の屋敷を焼き、さらにその炎は鶴岡山八幡宮寺の馬場本の塔婆に燃え移った。炎はさらに燃え広がり、鶴岡山八幡宮寺はもとより幕府も灰燼に帰すこととなる。頼朝は火災を避け、盛長の甘縄宅へ避難している。なお、頼朝が新御所へ移ったのは7月28日であるが、その間、甘縄邸が頼朝の仮御所として機能していた可能性が高いだろう。

3月13日夜、延焼してしまった鶴岡山八幡宮寺の若宮の仮殿遷宮が行われ、別当法眼、供僧、巫女・職掌等が参列し、随兵百余人が宮の四方を囲んだ。盛長は和田義盛、梶原景時とともに奉行しているが、和田義盛は侍所別当、梶原景時は侍所所司であることから随兵を奉行し、盛長は社僧等の管轄であったか。

建久3(1192)年8月9日、御台所の産気があり、巳の刻に男子・千幡が誕生した(『吾妻鏡』建久三年八月九日条)。のちの三代将軍実朝である。鳴弦は平山右衛門尉季重、上野九郎光範が務め、和田左衛門尉義盛が引目役を務めた。その後、江間四郎義時、三浦介義澄、佐原十郎左衛門尉義連、野三刑部丞成綱、藤九郎盛長、下妻四郎広幹の六名が御護刀を献じた。阿野上総(阿野全成)の妻・阿波局(御台所の妹)が御乳付の乳母となる。同時期に阿波局は子を産んでいることになるが、時期的に見てのちの四條隆仲の妻となった女性か。

8月10日の若君二夜は武蔵守義信と三浦介義澄が沙汰し、翌11日の三夜は加賀美信濃守遠光と盛長が沙汰した。以降、四夜は千葉介常胤、五夜は下河辺庄司行平が沙汰した。いずれも有力御門葉や有力御家人が沙汰する中で、盛長は御門葉加賀美遠光とともに御三夜を沙汰している。また、11月5日の新誕若公(千幡)の御行始でも盛長の甘縄邸が選ばれており、頼朝の信頼の厚さがうかがわれる。

建久4(1193)年8月17日、盛長女婿の三河守範頼が反逆の疑いをかけられて伊豆国へ配流された。これは、5月の富士夏狩における曾我十郎祐成・五郎時致兄弟の頼朝旅宿乱入事件に連座したものであった。曾我兄弟は父の敵である工藤左衛門尉祐経を富士野の神野旅館に襲って討ち取ったが、これに範頼が関わったと疑われ、範頼は8月2日、起請文を中原広元を通じて頼朝に献じるも赦されず、伊豆配流となる。

娘は「蒲三河守範頼室」とされ(『尊卑分脈』)、範頼の子・範円(順大寺阿闍梨)の母にも「藤九郎盛長娘」とみえることから(『尊卑分脈』)、盛長の娘は三河守範頼に嫁いでいた可能性が高い。

●『吉見系図』(『吉見町史』上)

範頼――範圓

母藤九郎盛長女

●『尊卑分脈』(魚名公孫)

盛長――女子

蒲三川守範頼室

住遠江国蒲生御厨

●結城氏所蔵系図より『安達氏系図』(『玉村町誌 通史編上』所収)

盛長――女子

三川守

|

|

ただし、建久4(1193)年8月17日の三河守範頼伊豆配流(曾我事件に関連する疑惑)ならびに自刃(とされる)以降も、「舅」の盛長は範頼に縁座することなく、わずか五か月後の建久5(1194)年正月8日には、頼朝は通例通り盛長邸を訪れている。「謀反人の舅」という意味で、義経の舅として処断された河越太郎重頼は盛長とまったく同じ境遇にあったことになるが、重頼は処刑され、盛長へは処罰なしという異なった経緯を辿った。

頼朝は処断に私情を挟むことが間々みられるが、曾我事件ほど大きな事件の「主犯」の舅である盛長に対し処分が下されないのは、御家人統率の意味でも大きな禍根を残すと考えられ、盛長の娘は範頼の配流時点ですでに亡くなっていた、または離縁していて盛長と範頼に縁戚関係はすでになかったというためか。範頼が国守となっていた三河国の国衙権限は盛長が引き継ぎ、三河国奉行になったとみられる。これは範頼由縁も一因であろうが、盛長が三河国に所縁の深い熱田大宮司家に繋がる人物であったためという可能性も考えられよう。

建久5(1194)年正月8日、頼朝は盛長の甘縄邸に入る(『吾妻鏡』建久五年正月八日条)。前年建久4(1193)年正月の記述はないが、翌建久6(1195)年正月にも頼朝は甘縄邸を訪れており(『吾妻鏡』建久四年正月四日条)、正月の一行事として定着しつつあったのかもしれない。また、建久5(1194)年2月2日夜、幕府西侍で行われた江間四郎義時の嫡男・金剛(十三歳)の元服の儀で、列席者に盛長の名も見える(『吾妻鏡』建久六年二月二日条)。

閏8月22日、頼朝は甘縄神明を参宮し、その帰途に盛長の甘縄邸(鎌倉家別邸)に入る。

10月17日、頼朝の歯の治療のため、京都の典薬頭丹波頼基から書状と良薬が届けられ、盛長がこれを取り次いだ。頼基は三河国羽渭庄を幕府から与えられており、こうした縁もあったのだろう。頼朝の歯痛は8月22日から続いており、頼朝は雑色を京都に派遣して薬を求めていた。いったん痛みは引いたものの、9月22日には痛みが再発。26日に京都へ再度飛脚を立てている。この返事が典薬頭頼基みずから認めた書状と薬であった。ところが痛みは引かず、翌日には足利義兼を使者として日向薬師堂に歯痛を和らげるための祈祷を行わせている。

12月1日、頼朝は盛長邸に入る。ここで盛長は「彼奉行上野国中寺社、一向可管領」を認められる。ここにおいて、盛長の「国奉行」の権限は、在庁指揮権、寺社管轄となる。検断権については盛長がこれを行使した形跡がないため不明である。

翌12月2日、鶴岡八幡宮の奉行人に選ばれる(『吾妻鏡』建久五年十二月二日条)。

●御願寺社奉行人(『吾妻鏡』建久五年十二月二日条)

| 鶴岡八幡宮 | 大庭平太景能、藤九郎盛長、右京進中原季時、図書允清原清定 |

| 勝長寿院 | 因幡前司中原広元、梶原平三景時、前右京進中原仲業、豊前介実景 |

| 永福寺(永福寺二階堂) | 三浦介義澄、畠山次郎重忠、義勝房成尋 |

| 阿弥陀堂(永福寺) | 前掃部頭中原親能、民部丞藤原行政、武藤大蔵丞頼平 |

| 薬師堂(永福寺) | 毛呂豊後守季光、隼人佐三善康清、民部丞平盛時 |

建久6(1195)年正月4日、頼朝は盛長邸に入御する(『吾妻鏡』建久六年正月四日条)。例年の如く御他行始と思われる。この年は東大寺供養が執り行われるたけ、これに参列する頼朝が上洛することとなっていた。これにあわせ、正月15日に法橋昌寛が「六波羅御亭」の修理をするための使節として上洛している。そして2月16日、頼朝は鎌倉を出立する。このときの交名は伝えられていないが、3月10日の東大寺参詣供奉人の交名の中に「藤九郎」がみられることから、盛長もともに上洛していたことがわかる(『吾妻鏡』建久六年三月十日条)。

●建久6(1195)年3月10日『東大寺参詣供奉人交名』(『吾妻鏡』建久六年三月十日条)

| 先陣 ●各々相並ばず |

畠山次郎重忠 | ||

| 和田左衛門尉義盛 | |||

| 隨兵 ●三騎相並ぶ |

江戸太郎重長 | 豊嶋兵衛尉 | 岡部小三郎 |

| 勅使河原三郎有直 | 熊谷又次郎 | 大井次郎 | |

| 足立太郎 | 小代八郎 | 浅見太郎 | |

| 河匂七郎 | 品河太郎 | 江戸四郎 | |

| 山口兵衛次郎 | 甘糟野次 | 平子左馬允 | |

| 阿保五郎 | 阿保六郎 | 豊田兵衛尉 | |

| 真壁小六 | 下嶋権守太郎 | 加治小次郎 | |

| 鴨志田十郎 | 鹿嶋六郎 | 片穂五郎 | |

| 中村五郎 | 高麗太郎 | 青木丹五 | |

| 中郡太郎 | 常陸四郎 | 小宮五郎 | |

| 奈良五郎 | 小林次郎 | 太胡太郎 | |

| 渋河太郎 | 佐野七郎 | 三輪寺三郎 | |

| 小林三郎 | 深栖太郎 | 吾妻太郎 | |

| 小野寺太郎 | 浅羽三郎 | 倉賀野三郎 | |

| 那波太郎 | 那波彌五郎 | 園田七郎 | |

| 皆河四郎 | 小串右馬允 | 小室小太郎 | |

| 春日三郎 | 小田切太郎 | 山上太郎 | |

| 瀬下奥太郎 | 禰津次郎 | 中野五郎 | |

| 志津田太郎 | 高田太郎 | 坂田三郎 | |

| 禰津小次郎 | 笠原六郎 | 岩屋太郎 | |

| 中野四郎 | 大河戸太郎 | 下河辺四郎 | |

| 泉八郎 | 佐々木三郎兵衛尉盛綱 | 新田四郎忠常 | |

| 大河戸次郎 | 下河辺藤三 | 宇都宮所 | |

| 海野小太郎幸氏 | 新田六郎親範 | 大河戸三郎 | |

| 伊佐三郎 | 天野右馬允 | 橘右馬次郎 | |

| 大嶋八郎 | 藤澤次郎清親 | 工藤小次郎 | |

| 糟屋藤太兵衛尉 | 臼井六郎 | 中澤兵衛尉 | |

| 望月三郎 | 横溝六郎 | 梶原刑部兵衛尉景定 | |

| 印東四郎 | 牧武者所 | 多胡宗太 | |

| 土肥七郎 | 本間右馬允 | 天羽次郎直胤 | |

| 千葉次郎師常 | 広澤与三 | 梶原刑部丞朝景 | |

| 和田三郎義茂 | 河内五郎 | 千葉六郎大夫胤頼 | |

| 波多野五郎 | 土屋兵衛尉義清 | 和田小次郎 | |

| 曽祢太郎 | 境平次兵衛尉常秀 | 山内刑部丞 | |

| 土肥先次郎 | 佐原太郎 | 里見小太郎義成 | |

| 武田兵衛尉有義 | 佐竹別当 | 関瀬修理亮 | |

| 下河辺庄司行平 | 懐嶋平権守景義入道 | 伊澤五郎信光 | |

| 石河大炊助 | 村上左衛門尉 | 八田右衛門尉朝重 | |

| 北条小四郎義時 | 新田蔵人義兼 | 澤井太郎 | |

| 高梨次郎 | 三浦十郎左衛門尉義連 | 小山七郎朝光 | |

| 御車 | 源頼朝 | ||

| (一門相並ぶ) | 相模守惟義 | 伊豆守義範 | 因幡前司広元 |

| 蔵人大夫源頼兼 | 右馬助源経業 | 三浦介義澄 | |

| 上総介義兼 | |||

| 車後一列 | 豊後前司季光 | 土肥荒次郎 | 山名小太郎 |

| 那珂中左衛門尉 | 足立左衛門尉遠元 | 比企右衛門尉能員 | |

| 藤九郎盛長 | 宮大夫 | 所六郎 | |

| 車後隨兵 ●三騎相並ぶ |

奈古蔵人 | 南部三郎 | 浅利冠者長義 |

| 後藤兵衛尉基清 | 稲毛三郎重成 | 徳河三郎 | |

| 村山七郎 | 加賀美次郎長清 | 葛西兵衛尉 | |

| 梶原源太左衛門尉 | 毛呂太郎 | 毛利三郎 | |

| 加賀美三郎 | 比企藤次 | 加藤太 | |

| 阿曽沼小次郎 | 小山五郎宗政 | 小山田四郎 | |

| 波多野小次郎 | 河村三郎 | 佐貫四郎広綱 | |

| 三浦平六兵衛尉 | 野三刑部丞成綱 | 波多野三郎 | |

| 原宗三郎 | 足利五郎 | 佐々木左衛門尉定綱 | |

| 佐々木中務丞経高 | 沼田太郎 | 原四郎 | |

| 長江四郎明義 | 中山五郎 | 岡崎四郎 | |

| 小山田五郎 | 野瀬判官代 | 岡崎与一太郎 | |

| 渋谷四郎 | 和田五郎 | 中山四郎 | |

| 安房判官代 | 梶原三郎兵衛尉 | 葛西十郎 | |

| 加藤次景廉 | 那須太郎 | 伊達次郎 | |

| 岡部小次郎 | 南条次郎 | 江戸七郎 | |

| 横山権守 | 笠原十郎 | 佐野太郎 | |

| 曽我小太郎 | 大井平三次郎 | 相模小山四郎 | |

| 堀藤次 | 吉香小次郎 | 二宮小太郎 | |

| 岡部右馬允 | 猿渡藤三郎 | 大野藤八 | |

| 井伊介 | 吉良五郎 | 金子十郎家忠 | |

| 安西三郎景益 | 小栗次郎 | 横地太郎 | |

| 浅羽庄司三郎 | 志村三郎 | 平佐古太郎 | |

| 渋谷次郎高重 | 勝田玄番助 | 新野太郎 | |

| 中禅寺奥次 | 吉見次郎 | 武藤小次郎 | |

| 天野藤内遠景 | 長尾五郎 | 筑井八郎 | |

| 八田兵衛尉 | 宗左衛門尉 | 宇佐美三郎祐茂 | |

| 多々良七郎 | 臼井与一 | 長門江七 | |

| 金持次郎 | 海老名兵衛尉 | 馬場次郎 | |

| 戸崎右馬允 | 中村兵衛尉 | 奴加田太郎 | |

| 大友左近将監 | 渋谷弥五郎 | 猪俣平六範綱 | |

| 仙波太郎 | 古郡次郎 | 中条右馬允 | |

| 佐々木五郎義清 | 庄太郎 | 岡部六弥太忠澄 | |

| 都築平太 | 伊澤左近将監 | 岡村太郎 | |

| 四方田太郎 | 鴛三郎 | 筥田太郎 | |

| 熊谷小次郎直家 | 平山右衛門尉 | 諸岡次郎 | |

| 伊東三郎 | 千葉四郎胤信 | 志賀七郎 | |

| 藤田小三郎 | 中条平六 | 天野六郎 | |

| 千葉五郎胤通 | 加世次郎 | 大屋中三 | |

| 井田次郎 | 工藤三郎 | 梶原平次左衛門尉景高 | |

| 後陣 ●各々相並ばず ●郎従数百騎 |

梶原平三景時 | 千葉新介胤正 | |

| 最末(相並ぶ) | 前掃部頭親能 | 縫殿助 | |

| 伊賀前司 | 遠江権守 | ||

| 最末(並ばず) | 源民部大夫 | ||

| 伏見民部大夫 | |||

| 右京進中原仲業 | |||

| 隼人佐三善康清 | |||

| 三善兵衛尉 | |||

| 民部丞平盛時 | |||

| 越後守義資 | |||

12月22日、頼朝は盛長邸に入り、止宿している(『吾妻鏡』建久六年十二月廿二日条)。

建久6(1195)年以降、『吾妻鏡』は三年あまりの記事を闕いており、盛長の動向及び頼朝の動向をうかがうことは困難であるが、頼朝は建久10(1199)年正月11日に「所労獲鱗」のために出家し(『明月記』建久十年正月十八日条)、「十三日入滅」した(『明月記』建久十年正月廿日条)。具体的な死因は不明だが「相模河之橋…建久九年、重成法師新造之、遂供養之日、為結縁之故将軍家渡御、及還路、有御落馬、不経幾程薨給畢」(『吾妻鏡』建暦2(1212)年2月28日条)とあり、相模川の橋供養の参列の帰途、何らかの原因で落馬し、その後まもなく薨じたことがわかる。技術的な落馬ではなく急病によるものと思われるが、急死ではないことから脳血管疾患ではないだろう。頼朝は「前右大将卿依飲水重病」(『猪隈関白記』建久十年正月十八日条)であったといい、おそらく以前より「飲水重病(重い糖尿病)」の噂は京都まで伝わっていたようである。糖尿病に伴うものかは不明だが、幾度にわたり「御歯労」(『吾妻鏡』建久五年八月廿二日条、九月廿二日条、建久六年八月十九日条)が見られるように、齲歯または歯周炎も発症していた。建久七年から建久十年正月の頼朝入道入滅月まで『吾妻鏡』は闕記となっており、この頃の頼朝の様子を具体的に窺うことはできないが、なんらかの糖尿病性の症状が出ていた可能性はあろう。「落馬」は低血糖による心神喪失であった可能性も考えられよう。

頼朝入道の入滅の報が京都に届くと、正月20日の除目で頼朝の長男・右近衛少将源頼家が「左中将」に転じ、26日に頼朝遺跡の継承を認め、家人郎従等の支配を命じる宣旨が下され、2月4日に鎌倉に届けられた。これを以って頼家は頼朝の後継者と公的に認められたこととなるが、頼家のこのときの位階は正五位下であり、五位のままで中将に任官するという稀有な経歴を有した。実は摂関家の嫡子が五位のままで中将に任じられる「五位中将」の先例があるが、頼家がこれに准じる家格を有したことを意味する。

2月4日には吉書始(ただし政所は資格を満たしておらず停止され、公文所などへ機構が変更されていたであろう)、3月11日には延引されていた鶴岡山八幡宮寺参詣を行うなど、新鎌倉家当主としての行事を滞りなく行っているが、3月23日、頼家は「依有殊御宿願」によって「太神宮御領六箇所被止地頭職」を行った。「御宿願」とは、当時病に臥せっていた実妹・乙姫(三幡)の病気平癒であろう。

「太神宮御領六箇所」とは、遠江国から尾張国にかけての伊勢皇太神宮領であり、遠江国蒲御厨は北条時政による下知状が出されている通り、祖父の北条時政が御厨内の地頭職であったことがわかる。また、三河国の四箇所の御厨は、盛長の代官が「御奉免之後更以不交其沙汰」と言っている事から(『吾妻鏡』正治元年十月廿四日条)、おそらく盛長が地頭職であったと思われる。

| 御厨 | 地頭 | 現在地 | 建久三年当時の給主 (『鎌倉遺文614』) |

成立等 |

| 遠江国蒲御厨 | 北条四郎時政 | 浜松市神立町一帯。 | 内宮一禰宜成長等 | 嘉承注文・永久宣旨。 |

| 尾張国一楊御厨 | 不明 | 名古屋市中川区中郷一帯。 | 外宮禰宜元雅 | 嘉承注文・永久宣旨。 |

| 三河国飽海本神戸 | 藤九郎盛長入道 | 豊橋市飽海町一帯。 | 内外二宮。国造貢進。 | |

| 三河国新神戸 | 藤九郎盛長入道 | 豊橋市神明町一帯。 | 内外二宮 | 天慶三年勅願。 |

| 三河国大津神戸 | 藤九郎盛長入道 | 豊橋市老津町一帯。 | 内外二宮 | 天慶三年勅願。文治元年官符等。 |

| 三河国伊良胡御厨 | 藤九郎盛長入道 | 田原市伊良湖町一帯。 | 外宮権神官貞村等 | 嘉承注文・永久宣旨。 |

これら六箇所の地頭職を停止したことは、北条時政や盛長入道への対立意識が働いていたと推測されよう。またそれらの荘園の惣追捕使もあわせて停止されており、それらの荘園での「謀反狼藉之輩出来者、自神宮可被搦出、且又可触申案内之旨」を伊勢祭主に申し伝えている。祖父・時政や盛長入道は頼家を頼朝の後継者として厳しく教育していた可能性があり、頼家は彼らを快く思っていなかったのかもしれない。

一方、家政機関の組織改編の一つとして4月1日、もともと頼朝時代の政所の部局として執事三善善信入道の邸宅に仮設(もともとは営中一角に置かれていたものを喧騒とを理由に移されていた)されていた「問注所」を新築の別郭へ移した。頼家新政をきっかけにしたものであろう。4月12日、「諸訴論事、羽林直令聴断給之條、可令停止」ことが定められ、今後は何事も十三人の宅司とみられる人々に計らい訴訟を行うべきことが決定された(『吾妻鏡』建久十年四月十二日条)。この宿老の中に「藤九郎入道蓮西」の名が見え、頼朝薨去または頼朝の出家(正月11日)とともに出家したものとみられる。

●頼家が訴訟時に計ることが定められた鎌倉家宅司(『吾妻鏡』建久十年四月十二日条)

| 北條四郎時政 | 江間四郎義時 | 兵庫頭中原広元 | 大夫屬三善康信入道善信 | 掃部頭中原親能(在京) |

| 三浦介義澄 | 八田右衛門尉知家 | 和田左衛門尉義盛 | 比企右衛門尉能員 | 藤九郎入道蓮西 |

| 足立左衛門尉遠元 | 梶原平三景時 | 民部大夫藤原行政 |

かつて家人郎従(御家人)の訴訟は問注所での弁論を経て、頼朝が直裁する通例であったが、鎌倉家新当主である頼家は政務の経験が浅く、御家人との紐帯の根底を為す訴論を直裁することは危険と見なされたのだろう。しかも頼家は近臣を重用し、狼藉の揉み消しや訴訟介入もあったのだろう。将軍の訴訟親裁の停止に伴い、十三名以外の「其外之輩、無左右不可執申訴詔事」ことが明確に定められているのは、頼家側近への警告とであろう。

ところが4月20日、頼家は親裁停止に抵抗して、梶原平三景時、右京進中原仲業らに、我が側近の「小笠原弥太郎、比企三郎、同弥四郎、中野五郎等」が鎌倉中で狼藉を働いたとしても敵対することを禁じ、五人の側近以外の者は、別な召しがなければ頼家との面会を許さずという命を下す(『吾妻鏡』正治元年四月廿日条)。5月16日には、三河国の伊勢神領「薑御厨」「橋良御厨」の地頭職を停止する。この地も盛長入道が地頭職を有していた場所であったと推測される。

| 御厨 | 地頭 | 現在地 | 建久三年当時の給主 (『鎌倉遺文614』) |

成立等 |

| 三河国薑御厨 | 藤九郎盛長入道 | 豊橋市二連木町一帯。 | 外宮一禰宜雅元等 | 嘉承注文・永久宣旨。 |

| 三河国橋良御厨 | 藤九郎盛長入道 | 豊橋市橋良町一帯。 | 内宮禰宜重章等 | 嘉承注文・永久宣旨。 |

乙姫の体調悪化が続いており、3月23日の「依有殊御宿願」の追加措置と思われるが、盛長入道の地頭職がまたも停止されており、盛長入道への対立意識が強かったのだろう(『吾妻鏡』正治元年五月十六日条)。ところが、6月30日午の刻、乙姫は遷化した(『吾妻鏡』正治元年六月卅日条)。享年十四。「尼御台所御歎息、諸人傷嗟不遑記之」と鎌倉中の悲嘆が聞かれ、乳母夫の掃部頭親能は宣定法橋を戒師として出家を遂げた。夜戌の刻、乙姫を親能邸の亀谷堂脇に埋葬し墳墓堂とし、初七日7月6日に宰相阿闍梨尊曉を導師として仏事が修せられた(『吾妻鏡』正治元年七月六日条)。頼家の悲嘆も大きいものだったと思われるが、その感情は『吾妻鏡』に記されることはなかった。

このような中、7月10日夜、三河国から飛脚が到来し、「室平四郎重広、率若干強竊盗人等於当国駅之振武威」という一報が届けられる(『吾妻鏡』正治元年七月十日条)。室平四郎重広は伊勢皇太神宮に去り渡された「橋良御厨」に西隣する牟呂郷(豊橋市牟理呂町周辺)の御家人であると思われ、叛乱の報は伊勢神官からの通報によるものと思われる。叛乱の原因は不明だが、5月15日の橋良御厨地頭職停止と関わりがあると思われる。

そして7月16日、頼家は三河国奉行人・盛長入道の嫡男「安達弥九郎景盛」を討伐の討伐の使節として派遣する(『吾妻鏡』正治元年七月十六日条)。実はこれ以前から景盛は追討使節を頼家から打診されていたが固辞し続けていた。固辞した理由は「去春之比、自京都所招下好女、愁片時別離之故歟」とされるが、頼家は「是日来重色之御志、依難禁被通御書、御使徃復、雖及数度、敢以不諾申之間」と、景盛の側妾に目をつけて度々御書を送っていたことを景盛が知っていたためと思われる。こうした濫行は乙姫薨去により、頼家の精神状況に何らかの影響を与えられた可能性があろう。

出征を固辞し続けていた景盛であったが、三河国は「已為父奉行国」であったため、断ることはできず景盛は三河国へと出立する。奉行人である盛長ではなく嫡子・景盛へ追討使を命じているのは、盛長がすでに家督を景盛へ譲っていたためと思われる。ただし、盛長は出家後も三河国の国奉行であり、甘縄邸も盛長が握り、景盛は別に屋敷を与えられていたのだろう。盛長が景盛へ家督を譲った時期は、頼朝薨去直後と思われ、当時在京の景盛を鎌倉へ呼び戻したものと推測される(景盛はのちに「和漢古事」を将軍家に指南する学問所番となっており、在京時にこれらを修めていたのだろう)。

景盛が三河へ出立して四日後の7月20日早朝、頼家は側近の中野五郎能成を景盛邸に遣わして、景盛が春に京都から招いた妾女を攫い、小笠原弥太郎長経の屋敷に移してしまう(『吾妻鏡』正治元年七月廿日条)。おそらく景盛がもっとも懸念していたことが現実となってしまった。さらに26日には彼女を「北向御所」へと移し、「小笠原弥太郎長経、比企三郎、和田三郎朝盛、中野五郎能成、細野四郎」以外はこの御所へ近づくことを禁じた(『吾妻鏡』正治元年七月廿六日条)。

そして8月18日、追討を終えた景盛が三河国から帰参すると、屋敷に妾女がいないことが発覚する。景盛はおそらく頼家に対し激しい怒りを覚えたであろう。翌19日、頼家は景盛が「怨恨」を抱いているという「讒者」の訴えを以って、「小笠原弥太郎、和田三郎、比企三郎、中野五郎、細野已下」側近を北向御所に集めて景盛誅罰を議し、晩に至って小笠原弥太郎長経が挙兵して「藤九郎入道蓮西」の甘縄邸へ兵を進めた。まかりなりにもこれは将軍頼家の命による追討であり、鎌倉中の御家人がこぞって参集する事態となった(『吾妻鏡』正治元年八月十九日条)。なお、この「讒者」は梶原平三景時であったことが、のちの三浦義村の述懐(『吾妻鏡』正治元年十月廿七日条)から明らかとなる。

この大事を聞いた尼御台政子は、ただちに甘縄の盛長入道邸に入御すると、側近の藤原行光を頼家に遣わし「幕下薨御之後不歴幾程、姫君又早世悲歎非一人之處、今被好闘戦是乱世之源也」と激しく叱責。さらに「就中、景盛有其寄、先人殊令憐愍給」と景盛は頼朝の覚えめでたき人物であったことを指摘し、「令聞罪科給者我早可尋成敗、不事問被加誅戮者、定令招後悔給歟、若猶可被追討者、我先可中其箭」と伝えると、乙姫の事も引き合いに出されたことも影響したか、頼家も渋々兵を引き上げる。

尼御台政子は翌20日まで甘縄の盛長邸に逗留する。ここで景盛を召して、一旦は頼家の謀議を食い止めることはできたが、自分はすでに老耄であり今後の彼の宿意を抑えることは難しいと、頼家に対して「起請文」を献じることを勧めて御所へと帰還すると、「佐々木三郎兵衛入道(佐々木盛綱)」を使者として景盛からの起請文に添えて「諷諫之御詞」を頼家に渡す。

政子はこの諷諫状で「昨日擬被誅景盛楚忽之至、不儀甚也」と叱責した上で、「凡奉見当時之形勢、敢難用海内之守、倦政道、而不知民愁、娯倡棲、而不顧人謗之故也」と無策ぶりを激しく非難。「所召仕更非賢哲之輩、多為邪侫之属」と側近たちの奸悪ぶりを指摘した。一方で源氏一門や北条氏を重用せず、御家人等を諱で呼びつけていることを非難し、まつりごとを疎かにすることのないよう指示している(『吾妻鏡』正治元年八月廿日条)。ただ、中原広元はこの頼家の挙をかつて鳥羽院が近臣源仲宗妻・祇園女御を寵愛したことを引き合いに「如此事非無先規、鳥羽院御寵愛祗園女御者源仲宗妻也、而召 仙洞之後、被配流仲宗隠岐国」と擁護する姿勢を示している。

その後、しばらく頼家は波風立たぬ行動をしているが、その頼家が地頭職を停止して皇太神宮に去り渡した「御寄附太神宮之庄園有六ケ所」について、9月下旬から10月初旬頃に「守護人藤九郎入道蓮西代官善耀致押妨之由、自神宮依訴申」があり、政所執事の兵庫頭中原広元が奉行として盛長入道蓮西に尋ねたため、藤九郎入道は調査を行ったのだろう。10月23日に調査結果として「於六ケ所者、御奉免之後更以不交其沙汰之由、善耀内々申之旨」の請文を提出した。藤九郎入道の代官・善耀は「六ケ所」の地頭職停止ののちは「更以不交其沙汰」であったとあるので、おそらくこの「六ケ所」を含む盛長の地頭代であろう。「六ケ所」とは、去り渡された三河国飽海本神戸、新神戸、大津神戸、伊良胡御厨、薑御厨、橋良御厨の六箇所である。翌24日、広元は御教書に盛長の請文を副えて皇太神宮へ送付している(『吾妻鏡』正治元年十月廿四日条)。

10月25日、結城七郎朝光は御所侍で、伺候している傍輩の御家人に夢想があったとして、故頼朝のために「人別一万反弥陀名号」を勧めた(『吾妻鏡』正治元年十月廿五日条)。このとき朝光は「吾聞、忠臣不事二君云々、殊蒙幕下厚恩也、遷化之刻、有遺言之間不令出家遁世之條、後悔非一、且今見世上、如踏薄氷云々」と嘆息を漏らしたが、この話した内容が梶原景時を通じて頼家の耳に入ってしまう。

10月27日、幕府内にいた朝光は、女房阿波局(御台所政子妹)から「依景時讒訴、汝已擬蒙誅戮其故者、忠臣不事二君之由令述懐謗申当時、是何非讎敵哉、為懲肅傍輩、早可被断罪之由具所申也、於今者不可遁虎口之難歟」と伝えられた(『吾妻鏡』正治元年十月廿七日条)。朝光は驚き、親友の三浦前右兵衛尉義村に相談すべく、彼の屋敷を訪れて事の顛末を告げる。義村は「凡文治以降、依景時讒殞命失滅之輩不可勝計、或于今見存、或累葉含愁憤、多之、即景盛去比欲被誅、併起自彼讒、其積悪定可奉帰羽林、為世、為君、不可有不対治、然而決弓箭勝負者、又似招邦国之乱、須談合于宿老等」と、景時のこれまでの讒言に対して宿老を結集して対応を協議すべきと、各宿老に専使を送った。知らせを受けた藤九郎盛長入道と和田左衛門尉(義盛)がこれを受けて早速三浦邸にやってきた。

藤九郎入道と和田義盛は、三浦義村から事の顛末を聞くと激怒し、「早勤同心連署状可訴申之、可被賞彼讒者一人歟、可被召仕諸御家人歟、先伺御気色、無裁許者、直可諍死生、件状可為誰人筆削哉」と、頼家に宿老連署の景時弾劾状を提出すべきと主張。藤九郎入道は先日、甘縄邸を囲まれる被害を蒙ったばかりであり、景時にはことのほか強い怒りを持っていただろう。彼らは頼家に「讒者」景時一人を賞するか、諸御家人を召し使うかを問いただし、返答なくば景時を討つことを計画する。弾劾状の作成には、景時に宿意のある政所奉行人で筆の達者である右京進中原仲業が適当ではないかとして、義村は仲業を屋敷に招いた。仲業はその趣旨を聞いて喜び、弾劾状を認めることとなる。

翌10月28日巳の刻、三浦義村の使いを受けた宿老のうち、六十六人が鶴岡山八幡宮寺の回廊に結集。景時弾劾の訴状に各々が署判し、和田左衛門尉義盛・三浦兵衛尉義村が宅司筆頭の中原広元のもとへ持参した(『吾妻鏡』正治元年十月廿八日条)。

●正治元(1199)年10月27日 梶原景時弾劾状署名宿老六十六名(『吾妻鏡』正治元年十月廿七日条)

| 千葉介常胤 | 三浦介義澄 | 千葉太郎胤正 | 三浦兵衛尉義村 | 畠山次郎重忠 | 小山左衛門尉朝政 |

| 小山七郎朝光 | 足立左衛門尉遠元 | 和田左衛門尉義盛 | 和田兵衛尉常盛 | 比企右衛門尉能員 | 所右衛門尉朝光 |

| 二階堂民部丞行光 | 葛西兵衛尉清重 | 八田左衛門尉知重 | 波多野小次郎忠綱 | 大井次郎実久 | 若狭兵衛尉忠季 |

| 渋谷次郎高重 | 山内刑部丞経俊 | 宇都宮弥三郎頼綱 | 榛谷四郎重朝 | 安達九郎盛長入道 | 佐々木三郎兵衛尉盛綱入道 |

| 稲毛三郎重成入道 | 足立藤九郎景盛 | 岡崎四郎義実入道 | 土屋次郎義清 | 東平太重胤 | 土肥先次郎惟光 |

| 河野四郎通信 | 曾我小太郎祐綱 | 二宮四郎 | 長江四郎明義 | 毛呂二郎季綱 | 天野民部丞遠景入道 |

| 工藤小次郎行光 | 右京進中原仲業 | 小山五郎宗政 | 他27名 |

ところが広元はこの連署状の扱いに一人困ってしまった。「於景時讒侫者、雖不能左右」であるとはいえ「右大将軍御時、親致昵近奉公者也」であり、「忽以被罪科、尤以不便條、密可廻和平儀歟之由猶予」と両者の関係の修復を目論んだ(『吾妻鏡』正治元年十一月十日条)。しかし11月10日、御所に参じていた和田義盛が広元の控部屋を訪れたとみられる。ここで義盛から「彼状定披露歟、御気色如何」と問われた。やむなく広元は「答未申之由」を述べると、義盛は目に怒りを含み「貴客者為関東之爪牙耳目、已歴多年也、怖景時一身之権威、閣諸人之欝陶、寧叶憲法哉」と述べた。広元は「全非怖畏之儀、只痛彼損亡許也」と答えるが、義盛は広元の座の傍らに居寄せると、「不恐者、爭可送数日乎、可被披露否、今可承切之」と詰め寄ったのである。広元はもはや抑えられないと察し「称可申之由」して座を立った。

11月12日、広元は六十六人の連署状を頼家に提出した(『吾妻鏡』正治元年十一月十二日条)。提出された連署状を一読した頼家は、その場に座していた景時にこれを下し、「可陳是非之由」を告げたが、景時は申し披きをせずに退き、翌13日、「子息親類等」を率いて館のある相模国一宮(高座郡寒川町一之宮)へ下向していった。頼家は景時一族の一宮下向に対して措置を行っておらず、景時の一宮下向は謹慎措置とともに、宿老に対して遺恨のある頼家が景時一族の安全を考えた密かな指示だったのかもしれない。

12月9日、景時が一宮から鎌倉に帰参しているが(『吾妻鏡』正治元年十二月九日条)、これは先日の連署状についての沙汰を行うために、頼家から公的に召し出されたものであったとみられる。そして12月18日、和田左衛門尉義盛、三浦兵衛尉義村が奉行となって景時の鎌倉追放を沙汰した。これを受けた景時は即日鎌倉を退転して一宮へ帰還し、鎌倉の梶原邸は収公されて破却され、永福寺僧坊へ寄付されることとなった(『吾妻鏡』正治元年十二月十八日条)。

その後、上洛を試みた景時一党であったが、正治2(1200)年2月19日、駿河国清見関において、在地の御家人によって一族ことごとくが殺害された(『吾妻鏡』正治二年二月廿日条)。この景時弾劾を最後に、盛長入道は『吾妻鏡』から姿を消すこととなり、4月26日、六十六歳にて入寂したと伝わる(『尊卑分脈』)。