千葉胤資 (1474-1497)

西千葉氏初代。実父は大宰少弐教頼。母は不明。妻は千葉介胤朝娘(尼日光明胤)。官途は肥前守。なお、小城千葉氏惣領家は「小城之城」こと祇園山城を本拠とする東千葉氏であり、西千葉氏は小城千葉氏の庶流にあたる。

+―千葉元胤

|(千葉介)

|

千葉胤泰――千葉胤基―+―千葉胤鎮―+―千葉教胤

(大隅次郎)(千葉介) |(千葉介) (千葉介)

|

+―千葉胤紹―+―千葉胤将

(右京大夫)|(次郎)

| 【東千葉家・惣領家】

+―千葉胤盛―――千葉胤棟(興常)

|(千葉介) (千葉介)

|

+―千葉胤朝―――娘―――――+―千葉胤治

(千葉介) (尼日光) |

∥ |

【西千葉家】 +=千葉介胤繁

少弐貞頼―+―少弐満貞―――少弐教頼―+―千葉胤資 |(千葉介)

|(太宰少弐) (大宰少弐)|(肥前守) |

| | +=千葉介胤勝

| | (千葉介)

| |

| +―少弐政尚――+―少弐高経

| (大宰少弐) |(大宰少弐)

| |

| +―少弐資元――少弐冬尚

| (肥前守) (大宰少弐)

|

+―横岳頼房―――横岳資貞―+―横岳資誠

(孫次郎) (兵庫頭) |(讃岐守)

|

+―千葉介胤勝

(満童丸)

|

|

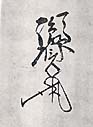

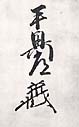

| 胤資花押 | 興常花押 |

文明18(1486)年10月、千葉家惣領・千葉介胤朝が末弟の千葉次郎胤将に暗殺される事件が起こった。肥前に重きを為す千葉家の惣領が跡継ぎもないまま急死したとなれば、大混乱が起こることは必至だった。

少弐政資はかつて胤朝の暗殺が胤将主導で行われたことを知って激怒。胤将追討を画策したが、胤将はすでに逐電していた。そこで12月3日、政資は弟を胤朝の娘と婚姻させて「千葉肥前守胤資」と名乗らせて千葉氏を継がせた。少弐氏による小城千葉氏の併呑であった。これに千葉介胤盛と子・胤棟(興常)が反発して大内政弘のもとへ逃れた。

●千葉胤資周辺系図●

千葉胤紹―+―千葉胤朝――尼日光

| ∥

| ∥

| 【西千葉氏】

| 少弐教頼――千葉胤資

――――千葉胤治

|

+―千葉胤将(胤朝を殺して逐電)

|

| 【東千葉氏】

+―千葉胤盛――千葉胤棟~のち、大内義興の偏諱を受けて「興常」と改名する。

| 少弐氏 | 大内氏 |

| 少弐政尚(政資) | 大内政弘、義興 |

| 馬場頼周、筑紫満門 | 渋川万寿丸、刀禰王丸(探題) |

| 千葉胤資(政資弟) | 千葉興常(胤朝甥) |

長享元(1487)年、少弐政尚は九州探題・渋川万寿丸(渋川教直嫡子)を綾部城に攻めて筑前国亀尾城へ放逐し、万寿丸はここで家臣によって殺害される。そして翌長享2(1488)年7月17日、少弐政尚(政資)は「宗幡摩守」らを亀尾城に派遣して、渋川家の森戸修理亮以下、十余人の主だった将を討ち取り、18日未明には「馬場肥前守、筑紫下野守以下」を綾部城に派遣して渋川勢を追放した。

延徳3(1491)年、胤資は小城郡赤自城(小城市三日月町織敷赤司)の興常と合戦しており、小城郡では大内氏の侵略を許したが、東肥前まで勢力を拡大していた政資は明応2(1493)年、大内家と結んでいた松浦郡伊万里・山代の九州探題渋川氏旧臣を討つべく、上松浦郡に出陣した。胤資も龍造寺康家・高木家益らを率いて兄・政資に従軍している。

さらに政資は東松浦郡の波多氏家臣・留守永恒に言いがかりをつけて所領を没収したため、永恒は大内義興を頼って逃れていった。義興はこうした政資の横暴な振る舞いを逆手に利用し、将軍・足利義尹(義稙)に少弐氏追討を訴え、幕府もこれを認め、大内義興に少弐氏追討を命じた。

大内家は前年に名太守・大内政弘が没していたが、跡を継いだ大内義興も政弘に劣らぬ非凡の太守であり、義興は幕命を奉じて明応5(1496)年12月に山口を出発し、翌明応6(1497)年正月に中国・四国地方に陣触を出して自ら大将として筑前に上陸した。そして、正月23日、「平胤盛」が「河上山唯真坊律師」に対して佐嘉郡内の寺領を安堵しており、胤盛と胤棟(興常)は大内義興の軍に呼応したとみられる(胤盛・胤棟がこのとき小城郡赤目館にいたかは不明)。なお、胤盛は「兄よりいと早く死去しぬ」とあり、胤朝の死去以前に亡くなったとされているが、この年までは胤盛の活動が確認できる。

大内義興が幕命を受けて自ら出兵したと聞いた政資は驚き、筑前国高祖城に籠城したが、義興の老臣で名将と名高い陶興房が箱崎まで攻め寄せたため、支えきれないと見て高祖城を放棄。4月8日に胤資の居城・晴気城に逃れた。

| 少弐氏 | 大内氏 |

| 少弐政資・高経 | 大内義興 |

| 千葉胤資(政資弟) | 千葉胤盛、興常 |

| 龍造寺康家(少弐氏家臣) | 陶興房(大内氏家宰) |

| 高木家益(少弐氏家臣) |

その後、興常によって牛頭山城(千葉惣領家の本城)を乗っ取られ、牛頭山城が小城郡の東にあったことから興常の子孫は「東千葉」、または居城に勧請されていた「牛頭天王(祇園)」に因んで「祗園千葉」と呼ばれた。

4月13日、千葉興常(胤棟が義興の一字を与えられて改名)が大内軍とともに晴気城に攻め寄せ、兄・政資の身を案じた胤資は、政資に多久の梶峯城へ移るよう勧め、18日未明に政資は晴気から逃亡した。しかし、19日には政資逃亡の報が大内義興に届いており、義興は軍勢を梶峯城へ派遣している。

そしてその日の夜、もはや逃れられぬと悟った政資は、多久泉称寺で自刃。弟・高経は晴気から別行動をとっていたが、21日に市ノ川の山中で自害した。また、晴気城に残って大内氏を迎え撃った千葉胤資も19日、決死の出撃をして討ち取られた。二十四歳。法名は日善。

政資・高経は辞世の句を残したという(『北肥戦誌』)。

政資、打額きながら、一首の辞世に斯く計り、

と打ち吟みて、静かに腹をぞ切られける

高経、今は遁がれぬ所よと、同廿一日、市川山中にて、とある木陰に立ち寄り、懐中より矢立を取り出し、辞世とおぼしくて、

と、一首の歌を書き付け、鎧脱ぎ捨て、腹掻き破って臥せけり

明応6(1497)年4月の多久の戦い

| 少弐氏 | 大内氏 |

| 少弐政資→自刃 | 大内義興 |

| 千葉胤資(政資弟)→討死 | 千葉興常 |

| 少弐頼隆(政資嫡男)→自刃 | 陶興房(大内氏家宰) |

| 少弐高経(政資次男)→討死 | |

| 千葉胤治・胤繁(胤資子)→逃亡 |

★九州少弐氏略系図★―四角は少弐氏家督。丸長は少弐氏重臣。―