| 平忠通 (????-????) |

三浦為通 (????-????) |

三浦為継 (????-????) |

三浦義継 (????-????) |

三浦介義明 (1092-1180) |

| 杉本義宗 (1126-1164) |

三浦介義澄 (1127-1200) |

三浦義村 (????-1239) |

三浦泰村 (1204-1247) |

三浦介盛時 (????-????) |

| 三浦介頼盛 (????-1290) |

三浦時明 (????-????) |

三浦介時継 (????-1335) |

三浦介高継 (????-1339) |

三浦介高通 (????-????) |

| 三浦介高連 (????-????) |

三浦介高明 (????-????) |

三浦介高信 (????-????) |

三浦介時高 (1416-1494) |

三浦介高行 (????-????) |

| 三浦介高処 (????-????) |

三浦介義同 (????-1516) |

三浦介盛隆 (1561-1584) |

●三浦氏の惣領家●

![]() (1204-1247)

(1204-1247)

三浦氏七代当主。三浦駿河前司義村の次男。母は不明。妻は北条武蔵守泰時娘、土御門内大臣通親娘(鶴岡別当法印定親妹)。通称は駿河次郎。官位は従五位上、のち正五位下。官職は兵衛尉(?)、掃部権助、式部丞、若狭守。元久元(1204)年生まれ。

兄に三浦小太郎兵衛尉朝村がおり、彼が三浦駿河前司義村の嫡男だったと思われる。朝村の「朝」という字も頼朝から与えられたものかもしれない。朝村の名が初めて見えるのが建保7(1219)年正月27日の「将軍家右大臣為拝賀、御参鶴岳八幡宮」(『吾妻鏡』建保七年正月廿七日条)で、三浦一族では朝村のみが随兵として加わっている。

●鶴岡八幡宮参詣に供奉した人物(『吾妻鏡』に記された人物)

| 居飼 (二行) |

四人(退紅縫越の手下) | |

| 舎人 (二行) |

四人(柳裃平礼) | |

| 一員【左近衞府】 (二行) |

将曹菅野景盛 (のち鎌倉家の案主) |

府生狛盛光 |

| 将曹中原成能 | ||

| 殿上人 (二列) |

一條侍従能氏 | 藤兵衛佐頼経 |

| 伊予少将実雅 | 右馬権頭頼茂朝臣 | |

|

中宮権亮信能朝臣 〔子随臣四人〕 |

一條大夫頼氏 | |

| 一條少将能継 | 前因幡守師憲朝臣 | |

| 伊賀少将隆経朝臣 | 文章博士仲章朝臣 | |

| 前駈笠持 | ||

| 前駈 (二列) |

藤匂当頼隆 | 平匂当時盛 |

| 前駿河守季時 | 左近大夫朝親 | |

| 相模権守経定 | 蔵人大夫以邦 | |

| 右馬助行光 | 蔵人大夫邦忠 | |

| 右衛門大夫時広 | 前伯耆守親時 | |

| 前武蔵守義氏 | 相模守時房 | |

| 蔵人大夫重綱 | 左馬権助範俊 | |

| 右馬権助宗保 | 蔵人大夫有俊 | |

| 前筑後守頼時 | 武蔵守親広 | |

| 修理権大夫惟義朝臣 | 右京権大夫義時朝臣 | |

| 官人 (白狩袴、青脛幅、狩胡箙を負う) |

秦兼峰 |

下毛野敦秀 |

| 御車 (檳榔) |

右大臣源実朝 (左近衛大将) |

|

| 随兵 (二列) |

小笠原次郎長清(小桜) | 武田五郎信光(黒糸) |

| 伊豆左衛門尉頼定(萌黄) | 隠岐左衛門尉基行(紅糸) | |

| 大須賀太郎道信(藤) | 式部大夫泰時(小桜) | |

| 秋田城介景盛(黒糸) | 三浦小太郎朝村(萌黄) | |

| 河越次郎重時(紅糸) | 萩野次郎景員(藤) | |

| 雑色(皆平礼) | 二十人 | |

| 検非違使(束帯、平鹿蒔太刀) 舎人一人、郎従四人、調度懸、 小舎人童各々一人、看督番二人、 火長二人、雑色六人、放免五人 |

大夫判官景廉 | |

| 御調度懸 | 佐々木五郎左衛門尉義清 | |

| 下臈御随身 | 秦公氏 | 秦兼村 |

| 播磨貞文 | 中臣近任 | |

| 下毛野敦光 | 下毛野敦氏 | |

| 公卿 (各々、乗車) |

坊門新大納言忠信(前駈五人) | 西園寺左衛門督実氏(随身四人) |

| 宰相中将国通(随身四人) | 八条三位光盛 | |

| 刑部卿三位宗長 | ||

| 後陣随兵 | 左衛門大夫光員 | 隠岐守行村 |

| 民部大夫広綱 | 壱岐守清重 | |

| 関左衛門尉政綱 | 布施左衛門尉康定 | |

| 小野寺左衛門尉秀通 | 伊賀左衛門尉光季 | |

| 天野左衛門尉政景 | 武藤左衛門尉頼茂 | |

| 伊東左衛門尉祐時 | 足立左衛門尉元春 | |

| 市川左衛門尉祐光 | 宇佐美左衛門尉祐長 | |

| 後藤左衛門尉基綱 | 宗左衛門尉孝親 | |

| 中條左衛門尉家長 | 佐貫左衛門尉広綱 | |

| 伊達右衛門尉為家 | 江右衛門尉範親 | |

| 紀右衛門尉実平 | 宮内兵衛尉公氏 | |

| 若狭兵衛尉忠季 | 網島兵衛尉俊久 | |

| 東兵衛尉重胤 | 土屋兵衛尉宗長 | |

| 境兵衛尉常秀 |

狩野七郎光広 (任右馬允除書後同到着) |

|

この右大臣拝賀の参詣直後、社殿から退出してきた実朝を、甥(頼家子)で猶子の「当宮別当阿闍梨公曉」が石階に駆け寄って殺害した(『吾妻鏡』建保七年正月廿七日条)。この報を聞いた人々は、別当坊の雪下本坊に攻め寄せ、公暁の「門弟悪僧」らと戦った。とくに「長尾新六定景与子息太郎景茂、同次郎胤景等諍先登」い、人々はそれを美談とした。門弟の人々らを蹴散らして本坊内に押し入るも別当公暁はおらず、人々は悄然として退散したという。この頃、公暁は実朝の首級を持って「後見備中阿闍梨之雪下北谷宅」に遁れており、公暁は乳母子の「弥源太兵衛尉」を泰村の父・義村のもとへ派遣した。公暁は「今有将軍之闕、吾専当東関之長也、早可廻計議」(『吾妻鏡』建保七年正月廿七日条)と義村に指示したという。「是義村息男駒若丸依列門弟、被恃其好之故歟」というものであったが、義村自身が公暁阿闍梨の「御乳母夫三浦平六兵衛尉義村」(『吾妻鏡』建永元年十月廿日条)であり、深く恃むべき人物であった。

義村は実朝横死を伝え聞くと、「不忘先君恩化之間、落涙数行、更不及言語」(『吾妻鏡』建永元年十月廿日条)という。しばらくののち、使者に「先可有光臨于蓬屋、且可献御迎兵士之由」を伝えて使者を帰すと、義村はこのことを義時に伝える使者を発した。これを受けた義時は「無左右可奉誅阿闍梨」を下知したことから、義村は一族を集めて対応を協議した。評議では「阿闍梨者太足武勇、非直也人、輙不可謀之、頗為難儀」と言う中で、義村は「令撰勇敢之器、差長尾新六定景於討手」とした。定景は事件の直後に阿闍梨の雪下御坊へ攻め入り賞賛された人物で、その後「向義村宅」っていた。定景はかつて義村叔父の岡崎四郎義実に預けられていた人物であり(『吾妻鏡』治承五年七月五日条)、その死後は三浦義村家人となっていたか。

この評議を受けての指名に新六定景は「不能辞退」、座を立って黒皮縅の甲冑を着ると、「雑賀次郎西国住人、強力者也以下郎従五人」を具して「阿闍梨在所備中阿闍梨宅」へ向かった。このとき、雪下への山道筋となる八幡宮寺裏の山道を進んだが、その途次で「義村使遅引之間、登鶴岳後面之峯、擬至于義村宅」の公暁阿闍梨と遭遇。雑賀次郎がすぐさま公暁に抱きついて組み合ったところを、定景が太刀を持って公暁の首を刎ねた。定景は公暁の首を持って義村邸に帰参すると、義村はこれを義時邸に持参し、実検を行っている(『吾妻鏡』建保七年正月廿七日条)。

翌正月28日早朝、「加藤判官次郎」が「依被申将軍家薨逝之由」を伝える使者として京都へ出立した(『吾妻鏡』建保七年正月廿八日条)。行程は五日間と定められた。「加藤判官次郎」は加藤判官大夫尉景廉の次男とみられる。御台所は荘厳房律師行勇を戒師として落飾し、同時に「武蔵守親広、左衛門大夫時広、前駿河守季時、秋田城介景盛、隠岐守行村、大夫尉景廉以下御家人百余輩不堪薨御之哀傷、遂出家」げた(『吾妻鏡』建保七年正月廿八日条)。夜戌刻には「将軍家、奉葬于勝長寿院之傍」った。首が見つからないことから、御鬢をその代わりとして入棺している。

2月2日、「加藤判官次郎」は予定より1日早く、鎌倉からわずか四日の行程で入洛を果たし、実朝薨去を伝えた。これが朝廷に対しての伝達か、六波羅への伝達なのかは不明だが、「申彼薨御由之處、洛中驚遽、軍兵竸起」(『吾妻鏡』建保七年二月九日条)とあることから、六波羅への伝達は確実で、それを聞いた在京御家人が騒ぎ立てた。これを「自仙洞御禁制之間、靜謐」とあり(『吾妻鏡』建保七年二月九日条)、実朝の名付け親たる後鳥羽院にも奉じられていることがわかる。そして、在京御家人の騒擾は後鳥羽院の禁制によって鎮まっており、二年後の承久の乱へ繋がる関係が構築されていたのだろう。

2月9日、「加藤判官次郎」が京都から帰参した(『吾妻鏡』建保七年二月九日条)。おそらくその話をもとに評定が開かれ、2月13日に「信濃前司行光」が「六條宮冷泉宮両所之間、為関東将軍可令下向御之由、禅定二位家令申給之使節」として上洛の途に就いた(『吾妻鏡』建保七年二月十三日条)。翌14日には「伊賀太郎左衛門尉光季、為京都警固上洛」した(『吾妻鏡』建保七年二月十四日条)。

この将軍継嗣の混乱の中、2月15日申刻、駿河国より飛脚が到来し、「阿野冠者時元法橋全成子、母遠江守時政女去十一日引率多勢、搆城郭於深山、是申賜 宣旨、可管領東国之由、相企」(『吾妻鏡』建保七年二月十五日条)と、故頼朝弟法橋全成と北條時政女子との間に生まれた阿野時元が、東国を管領すべしという宣旨を賜って11日に挙兵するという由々しき事態が起こった。結局この叛乱は2月19日に鎌倉を出立した「金窪兵衛尉行親以下御家人」が、駿河国阿野郡で「攻安野次郎、同三郎入道之處、防御失利、時元并伴類皆悉敗北」(『吾妻鏡』建保七年二月廿二日条)したという。23日には鎌倉に「阿野自殺之由」が報告され(『吾妻鏡』建保七年二月廿三日条)、戦乱は終息した。そして、2月29日、「武蔵守親広」を京都守護と定め、上洛すべきことが命じられた(『吾妻鏡』建保七年二月廿九日条)。

藤原季範――――女子

(熱田大宮司) ∥

∥―――――――源頼朝 +―源頼家

∥ (右近衛大将) |(右衛門督)

∥ ∥ |

源義朝 ∥――――――+―源実朝

(左馬頭) ∥ (右大臣)

∥ +―平政子

∥ |(二位尼)

∥ |

∥ +―北條義時

∥ |(左京権大夫)

∥ |

∥ +―阿波局

∥ ∥――――――+―阿野時元

∥ ∥ |(阿野冠者)

∥ ∥ |

∥ ∥ +―阿野頼高

∥ ∥ |(次郎)

∥ ∥ |

∥ ∥ +―阿野頼全

∥ ∥ (三郎入道)

∥ ∥

∥ ∥

∥―――――+―阿野全成

∥ |(法橋)

常盤 |

(九條院雑仕)+―義円

|(卿公)

|

+―源義経

(伊予守)

閏2月12日、上洛中の関東使者「信濃前司行光」の使者が鎌倉に着到した。それによれば、後鳥羽院の皇子である六条宮雅成親王または冷泉宮頼仁親王の「彼宮御下向事」を奏上するが、後鳥羽院は「両所中一所、必可令下向給、但非当時事」として、閏2月4日に「被仰下」されたという(『吾妻鏡』建保七年閏二月十二日条)。

結局、上皇は宮将軍を認めず、三浦義村も宮の鎌倉下向が叶わないのであれば、頼朝の実妹(坊門姫)の血を引く左大臣九條道家の孫(三寅)を新しい鎌倉殿とすべきだとして、二歳の九条三寅が新鎌倉殿として鎌倉にさし下されることとなる。義村が九条道家の孫を推挙した理由は、頼朝家の血を受け継ぐ人物であるとともに、義村が守護職を務める土佐国の知行主が九条家であったためと推測されている。

6月、泰村の兄・三浦太郎兵衛尉朝村や、叔父の三浦平九郎左衛門尉胤義ら十二人の御家人が九条三寅を迎えるために上洛(『承久記』)。6月25日、三寅は一條亭から六波羅へと移り(『吾妻鏡』建保七年七月十九日条)、明け方、先陣を三浦朝村、後陣を千葉介胤綱がつとめた九条三寅の一行が京都を発した。この一行に朝村や胤義をはじめ、大河戸次郎、佐原次郎左衛門尉、佐原三郎左衛門尉、天野左衛門尉政景(義村義兄弟)など三浦一族・姻戚が半分を占めている。

7月14日、三寅の一行は、相模国田村(平塚市田村)に五日間逗留しており(『承久記』)、おそらく義村の「田村山庄」に入って饗応を受けていたのだろう。関係の深い九条家出身の将軍を迎えるにあたり、義村は九条家からも内々に三寅の事を託されていたのかもしれない。

|

| 田村山庄跡の碑 |

7月19日、三寅の一行は鎌倉に入った(『吾妻鏡』建保七年七月十九日条)。このとき、「三浦次郎兵衛尉(三浦泰村)」が「三浦太郎兵衛尉(三浦朝村)」らとともに先陣の随兵として加わっており、泰村はおそらく父・義村に随って田村山庄に三寅一行を出迎え、随兵として鎌倉に戻ったのだろう。このとき泰村十六歳。泰村の初見である。

承久2(1220)年12月1日、若君三寅の着袴の儀が行われ、小侍には北条武蔵守泰時、足利武蔵前司義氏、小山左衛門尉朝政、千葉介胤綱らが着し、東面の広廂に一条中将実雅、北条右京大夫義時、北条相模守時房が伺候。三浦泰村・光村の兄弟は鞍置の馬を献じた。

将軍家後嗣問題の不調は、上皇と義時との間に隙間風を吹かすこととなり、次第に両者の間はきな臭い雰囲気が流れ始める。承久3(1221)年4月に入ると、後鳥羽上皇とともに幕府に批判的だった天皇(順徳天皇)は譲位の意思を固め、4月20日、皇子・懐成親王に譲位(仲恭天皇)。4月28日、後鳥羽上皇とともに義時追討の兵をひそかに集めはじめる。そして後鳥羽上皇、順徳上皇は土御門上皇、六条宮雅成親王、冷泉宮頼仁親王を伴い御所の高陽院殿に移り、一千騎が集結した(『承久記』)。

|

千葉介成胤 |

そして5月15日、後鳥羽上皇は北条義時追討の兵を挙げた。未の刻(午後二時頃)、上皇勢は京都守護職・伊賀左衛門尉光季を攻め、光季は自刃を遂げた(『百錬抄』)。ここから始まる上皇と幕府の戦いを「承久の乱」という。

後鳥羽上皇の召しに応じた者としては、公家では「坊門大納言忠信、按察使中納言光親、中御門中納言宗行、日野中納言有雅、甲斐中将範盛、一条宰相義宣、池三位光盛、刑部卿僧正長厳、二位法印尊長」、武士では「能登守秀康、三浦平九郎判官胤義、仁科次郎盛遠、佐々木弥太郎判官高重」らであったという(『承久記』)。

5月19日、光季の飛脚が鎌倉に到着。続けて西園寺公経の家司、主税頭三善長衡(三善善信入道の親類)からの使者により、光季の自刃、義時追討の院宣の発布が伝えられた。上皇が挙兵してからわずか四日にして幕府はその概要をつかんだ。また、三浦義村のもとには上皇方に加わった義村弟・九郎左衛門尉胤義から上皇方に加わることを勧める書状が届けられた。義村はこの書状を持って義時の屋敷を訪れ、上皇挙兵の次第を告げた。

この上皇挙兵の報を受け、尼御台は御家人たちを御所に召し集めて、

「各々心を一にして聞くべし、これは最後の詞なり、故大将家、伊予入道、八幡太郎跡を継ぎて東夷を育むに、田園身を易くし、官位心に任す事の重恩、已に須弥より高く、報謝の恩は大海より深かるべし」

さらに、上皇の院宣を重んじる者はこの場より上洛して一戦交えること、鎌倉殿の恩を感じる者は張本の藤原秀康、三浦胤義らを召し捕って功名をあげることをと朗々と陳べ、これに御家人たちは感動し、士気が揚がったという。

そして5月22日、小雨の降る中、北条泰時率いる幕府先鋒軍が鎌倉を進発した。旗下の将は泰時の子、北条武蔵太郎時氏(三浦義村孫)を筆頭に、北条家の直臣を中心とした十八騎の編成。その後、北条相模守時房、足利武蔵前司義氏、三浦駿河前司義村、三浦次郎泰村が鎌倉を発し、さらに名越式部丞朝時を大将とする北陸道軍が鎌倉を進発した。

●承久3(1221)年5月22日 鎌倉を発った東海道軍の先鋒

| 先鋒 | 武蔵守泰時 | 武蔵太郎時氏 | 陸奥六郎有時 | 五郎実泰 | 尾藤左近将監 |

| 関判官代 | 平三郎兵衛尉盛綱 | 南条七郎時貞 | 安東藤内左衛門尉 | 伊具太郎 | |

| 岡村次郎兵衛尉 | 佐久満太郎 | 葛山小次郎 | 勅使河原小次郎 | 横溝五郎 | |

| 安藤左近将監 | 塩河中務丞 | 内嶋三郎 |

●承久3(1221)年5月23日鎌倉留守居の宿老

| 右京権大夫義時 | 前大膳大夫広元入道覚阿 | 駿河入道行阿 | 大夫屬入道善信 |

| 隠岐入道行西 | 壱岐清重入道定蓮 | 筑後入道 | 工藤民部大夫行盛 |

| 大夫判官景廉入道覚蓮 | 小山左衛門尉朝政 | 宇都宮頼綱入道蓮生 | 隠岐左衛門入道行阿 |

| 隼人康清入道善清 | 大井入道 | 中条右衛門尉家長 |

そして5月25日までに、出兵を命じられた鎌倉の将士はすべて上洛の途についた。

●承久3(1221)年5月25日までに出立した幕府軍大将の編成(『吾妻鏡』『承久記』)

| 東海道大将軍 (十万余騎) |

相模守時房 | 武蔵守泰時 | 武蔵太郎時氏 | 武蔵前司義氏 | 駿河前司義村 | 千葉介胤綱 |

| 東山道大将軍 (五万余騎) |

武田五郎信光 | 小笠原次郎長清 | 小山左衛門尉朝長 (長村?) |

生野右馬入道 | 諏訪小太郎 | 伊具右馬允入道 |

| 北陸道大将軍 (四万余騎) |

式部丞朝時 | 結城七郎朝広 | 佐々木太郎信実 |

●幕府軍海道軍(『承久記』)

| 東海道 大将軍 |

相模守時房 | 武蔵守泰時 | 武蔵太郎時氏 | 武蔵前司義氏 | 駿河前司義村 |

| 千葉介胤綱 | |||||

| 将士 | 北条陸奥六郎有時 | 庄判官代 | 里見判官代義直 | 秋田城介景盛入道 | 森蔵人頼隆入道 |

| 狩野介入道 | 宇都宮四郎頼仲 | 宇都宮大和入道信房 | 宇都宮太郎左衛門 | 宇都宮次郎左衛門 | |

| 宇都宮三郎兵衛 | 宇都宮やくそ冠者 | 三浦駿河次郎泰村 | 三浦三郎光村 | 佐原次郎兵衛盛連 | |

| 三浦又太郎氏村 | 天野三郎左衛門政景 | 小山新左衛門朝直 | 長沼五郎宗政 | 土肥兵衛尉景平 | |

| 結城七郎左衛門朝光 | 後藤左衛門朝綱 | 佐々木四郎信綱 | 長井兵太郎秀胤 | 筑後六郎左衛門友重 | |

| 小笠原五郎兵衛 | 相馬次郎胤綱 | 豊島平太郎 | 国分次郎常通 | 大須賀兵衛通信 | |

| 東兵衛尉重胤 | 武次郎 | 武平次 | 澄定太郎 | 澄定次郎 | |

| 佐野太郎三郎 | 佐野小太郎 | 佐野四郎 | 佐野太郎入道 | 佐野五郎入道 | |

| 佐野七郎入道 | 園左衛門入道 | 若狭兵衛入道 | 小野寺太郎 | 小野寺中書 | |

| 下川辺四郎 | 久家兵衛尉 | 讃岐兵衛太郎 | 讃岐五郎入道 | 讃岐六郎 | |

| 讃岐七郎 | 讃岐八郎 | 讃岐九郎 | 讃岐十郎 | 江戸七郎太郎 | |

| 江戸八郎太郎 | 北見次郎 | 品川太郎 | 志村弥三郎 | 寺島太郎 | |

| 下次郎 | 門井次郎 | 渡左近 | 足立太郎 | 足立三郎 | |

| 石田太郎 | 石田六郎 | 安保刑部 | 塩屋民部 | 加地小次郎 | |

| 加地丹内 | 加地源五郎 | 荒木兵衛 | 目黒太郎 | 木村七郎 | |

| 木村五郎 | 笹目三郎 | 美加尻小次郎 | 厩次郎 | 萱原三郎 | |

| 熊谷小次郎兵衛直家 | 熊谷平左衛門直国 | 春日刑部 | 強瀬左近 | 田五郎兵衛 | |

| 引田小次郎 | 田三郎 | 武次郎泰宗 | 武三郎重義 | 伊賀左近太郎 | |

| 本間太郎兵衛 | 本間次郎 | 本間三郎 | 笹目太郎 | 岡部郷左衛門 | |

| 三善右衛門太郎 | 山田兵衛入道 | 山田六郎 | 飯田右近丞 | 宮城野四郎 | |

| 宮城野小次郎 | 松田 | 河村 | 曾我 | 中村 | |

| 早川 | 波多野五郎信政 | 金子十郎家忠 | 敕使河原小四郎 | 新関兵衛 | |

| 新関弥五郎 | 伊東左衛門 | 伊東六郎 | 宇佐見五郎兵衛 | 吉川弥太郎 | |

| 天津屋小次郎 | 高橋大九郎 | 龍瀬左馬丞 | 指間太郎 | 渋河中務 | |

| 安東兵衛忠光 |

幕府東海道軍は5月30日遠江橋本駅、6月2日遠江国府(静岡県磐田市)に到着した。鎌倉勢が遠江国府に入った報告は、飛脚によってただちに京都に伝えられた。公卿達はただちに詮議に入り、防戦のために軍勢を出陣させることとなり、6月3日早朝、軍勢が京都を出発。4日に尾張国木曽川に布陣した。

●承久3(1221)年6月3日出陣の後鳥羽上皇方の将士

| 北陸道 | 宮崎左衛門尉定範、糟屋右衛門尉有久、仁科次郎盛朝 | |

|

大井戸渡 (美濃加茂市太田本町) |

二千余騎 |

平賀修理大夫惟義、平賀駿河大夫判官惟信、筑後六郎左衛門尉有長、 糟屋四郎左衛門尉久季 |

|

鵜沼渡 (各務原市鵜沼) |

二千余騎 | 帯刀左衛門尉(美濃目代)、神地蔵人入道 |

|

池瀬 (各務原市鵜沼大伊木) |

一千余騎 | 朝日判官代頼清、関左衛門尉政安 |

| 板橋 | 一千余騎 | 土岐次郎判官代光行、海泉太郎重国 |

|

摩免戸 (各務原市前渡東町) |

一万余騎 |

能登守藤原秀康、三浦平九郎判官胤義、佐々木山城守広綱、 佐々木下総前司盛綱、佐々木弥太郎判官高重、 安芸宗内左衛門尉、 佐々木右衛門尉久綱、弥二郎左衛門盛時、足助次郎重成 |

| 食渡 | 五百余騎 | 安芸太郎入道、山田左衛門尉、臼井太郎入道 |

|

洲俣 (安八郡墨俣町) |

三千余騎 | 河内判官秀澄、山田次郎重忠、後藤判官基清、錦織判官代義嗣 |

| 市脇 | 一千余騎 | 加藤伊勢前司光員、伊勢国住人 |

| 薭島 | 五百余騎 | 長瀬判官代、重太郎左衛門入道 |

6月5日、幕府軍は尾張国一宮(愛知県一宮市)に到着した。一宮の北をながれる木曽川の対岸には後鳥羽上皇軍が陣を張っていたため、幕府軍は軍議を開き、鵜沼は毛利蔵人大夫入道西阿、池瀬は足利武蔵前司義氏、板橋は狩野介入道、洲俣は相模守時房、城介義景入道、豊島、足立、江戸、河越ら、そして敵の主力一万騎が固める摩免戸は泰時・三浦駿河前司義村らの幕府軍主力があたることとなった。そして晩になって山道の討手・武田五郎信光率いる甲斐源氏党らが大井川の津を渡って上皇軍と交戦に及び、同じく甲斐源氏ながら上皇方にいた平賀駿河大夫判官惟信の軍勢を打ち破り、藤原秀康、佐々木広綱、三浦胤義らも摩免戸から退却した。

6月7日、幕府軍は野上宿、垂井宿にそれぞれ宿陣し、軍議が行われた。ここで三浦義村は泰時に、

「北陸道の大将軍の上洛より前を以って軍兵を東路に遣はすべきか、然れば勢多は相州、手上は城介入道、武田五郎等、宇治は武州、芋洗は毛利入道、淀渡は結城左衛門尉并に義村向かうべし」

と進言し、泰時もこれを承諾、さっそく手配に入るが、ここで泰村は父の手を離れて泰時の陣に加わることを希望し、泰時の手につくこととなった。

6月9日、後鳥羽上皇は京都を離れて比叡山に移った。

|

| 宇治橋 |

6月13日、豪雨の中で、泰村は足利武蔵前司義氏とともに主将・泰時に知らせることなく宇治橋に兵を進めて京方と戦いを始めた。宇治川を渡れば京都までは大きな障害もなく進軍することができる。そのため京方も徹底した守りを固めていた。義氏・泰村が宇治橋から攻め寄せると、雨のように矢を降らして抵抗、義氏・泰村は多くの死傷者を出して平等院に退いた。義氏は事の次第を泰時に伝えると、泰時は驚いて豪雨の中を宇治まで馳せ行き、尾藤左近将監景綱を派遣して宇治橋での戦いを止めさせた。この日の戦いは、京方の一方的勝利であった。

翌14日、泰時は宇治川を渡らなければ京方を打ち破ることは難しいと、家子の芝田橘六兼義を呼ぶと、川の浅瀬を探し出すよう命じた。兼義は同僚の南条七郎とともに北の槇嶋へ馬を走らせて浅瀬を探すが、昨日の豪雨のために増水して濁っていた。このため、水練とばかりに飛び込んで、ついに浅瀬を探し当てた。兼義はすぐさま泰時のもとに馳せ戻って報告。泰時は午前六時過ぎ、兼義と春日刑部三郎貞幸らにその槇嶋の伏見津の瀬を渡るよう命じると、佐々木四郎左衛門尉信綱・中山次郎重継・安東兵衛尉忠家らも兼義らのあとに加わって出陣した。

しかし、兼義はその浅瀬を忘れてしまったようで、信綱らからどこがその瀬かと問われても答えることができなかったという。結局、しばらく走り回ったのち、信綱、重継、貞幸、忠家らはついに宇治川に鞭を揚げて飛び込んだ。これを見た京方は箭を射掛けて防戦し、ふたたび鎌倉勢は劣勢に陥ってしまう。ここで泰時は嫡男・太郎時氏を呼ぶと、

「汝速やかに河を渡り軍陣に入り、命を捨つべし」

と命じ、時氏は決死の意を示して佐久満太郎、南条七郎らわずか六騎で宇治川に馳せ向かった。これを見ていた泰時は一言も発しなかったという。このとき泰時の傍に控えていた泰村は主従五騎で川に飛び込んで従兄・時氏の後を追った。すると、これを見ていた鎌倉勢の士気は上がり、さらに泰時自ら馬を乗り入れようとしたため、春日貞幸が泰時の馬の轡を取ってとめようとしするほどであったという。

その後、時氏と佐々木信綱が渡河に成功。さらに泰時も足利義氏らとともに筏で渡り、渡河に成功した鎌倉勢は官軍の二位兵衛督源有雅、高倉宰相中将範茂、安達源三左衛門尉親長を打ち破った。そのため京軍の八田筑後六郎左衛門尉知尚、佐々木太郎左衛門尉高重、小野次郎左衛門尉成時は右衛門佐藤原朝俊を大将として宇治川に留まって防戦に努めるも、ついに壊走。鎌倉勢の大勝に終わった。また、淀・芋洗での戦いでも毛利入道西阿、三浦義村らの活躍によって大勝を収め、北条時房は勢多橋の戦いで勝利を収め、藤原秀康、佐々木盛綱、三浦胤義は京都三条川原まで退いた。この戦いで大江親広は逐電し、佐々木高重は鎌倉勢によって討ち取られた。

翌15日、鎌倉勢は京都になだれ込み、敗軍の将・藤原秀康、三浦胤義、佐々木盛綱、大江親広らは後鳥羽上皇が籠もっている四辻殿に参向して最後の御供を仕らんと申し出るたが、上皇は拒否して追い返した。彼らは門を叩いて罵るがついに門は開かず、立ち去るほかなかった。三浦胤義は、東寺は良い城郭であるからここに籠もるべしと提案。兄の三浦義村が淀攻めの大将なので、京都に入るときには東寺の前を通るはずであり、ここで死のうと思い立ったようである。

兄弟一門との戦いののち、胤義は東寺を脱出して東山に逃れ、嫡子・太郎兵衛(名不明)とともに自害して果てた。その後、胤義の郎従・藤四郎入道が胤義と太郎兵衛の首を持って義村のもとに参じて彼らの最後の有様を報告。義村は愛弟・胤義と甥・太郎兵衛の首を両手に抱き、泣き伏したという。

こうして、戦いは鎌倉勢の勝利で終わった。その後、京方の諸将が次々に捕縛され、7月2日、後藤左衛門少尉基清、筑後守平有範、佐々木山城守広綱、左衛門少尉大江能範の四人が忘恩の徒として梟首された。5日には一条宰相中将信能が美濃で遠山左衛門尉景朝によって討たれた。その後も公家の処断が続き、後鳥羽上皇は隠岐国に、順徳上皇は佐渡国、土御門上皇は土佐国、将軍候補と議された六条宮雅成親王、冷泉宮頼仁親王もそれぞれ流罪とされた。また、朝廷では親幕府の公家で後鳥羽上皇に幽閉されていた西園寺公経が復帰して、権勢を振るうようになる。

承久4(1222)年正月1日、北条義時が藤原三寅に椀飯を献じた。このとき、一ノ馬を泰村の兄・駿河小太郎兵衛尉朝村と弟・駿河三郎光村が献じている。泰村は正月7日の御弓始めの儀では射手の一番に名が見える。泰村はその後頻繁に射手として名が見えるようになり、弓術に長じた者として知られていたのだろう。ともに一番で列した伊東左衛門次郎祐朝の母はおそらく三浦介義澄の娘と思われ、泰村とは従兄弟同士になるか。

●承久4(1222)年1月7日御弓始め(『吾妻鏡』)

| 射手 | ||

| 一番 | 駿河次郎泰村 | 伊東左衛門次郎祐朝 |

| 二番 | 小笠原六郎時長 | 横溝五郎資重 |

| 三番 | 新左衛門尉橘公幸 | 横溝六郎義行 |

| 四番 | 佐々木加地八郎信朝 | 本間四郎光忠 |

| 五番 | 佐原太郎経連 | 工藤中務次郎長光 |

藤原家次―+―伊東祐家――伊東祐親―+―伊東祐清

(四郎) |(六郎大夫)(次郎入道)|(三郎)

| |

| +―娘 +―三浦義村――+―三浦泰村

| ∥ |(駿河守) |(駿河次郎)

| ∥ | |

| ∥――――+―娘 +―三浦家村

| 三浦介義澄 ∥ (駿河四郎)

| (次郎) ?

| ∥――――?+―伊東祐朝

+―工藤祐次――工藤祐経―――――――――伊東祐時 |(左衛門次郎)

(武者所) (左衛門尉) (左衛門尉) |

+―伊東祐盛

(六郎兵衛尉)

2月6日、御所南庭で犬追物が行われた。このとき射手として小山新左衛門尉朝長、氏家太郎公信、三浦駿河次郎泰村、横溝六郎義行が命じられた。

●承久4(1222)年2月6日犬追物(『吾妻鏡』)

| 射手 | ||

| 一番 | 小山新左衛門尉朝長 | 氏家太郎公信 |

| 二番 | 三浦駿河次郎泰村 | 横溝六郎義行 |

3月8日、藤原三寅の病気平癒を祈って、御所南庭で月曜祭が行われた。島津左衛門尉忠久が沙汰し、駿河太郎兵衛尉朝村が使者を務めた。これが兄・朝村の最後の記述となる。おそらく程なく朝村は亡くなってしまったのだろう。以降、朝村の嫡子・又太郎氏村が幕府の行事に姿を見せるようになる。

7月3日、大倉の一条実雅邸で百日の小笠懸が始まった。数名の御家人たちが百日間、毎日日の出前または晩に集まることを約束して始まったもので、今日は結城七郎朝広や泰村ら十三名の若侍が集まって執り行った。

●承久4(1222)年7月3日一条邸にて小笠懸始(『吾妻鏡』)

| 結城七郎朝広 | 三浦駿河次郎泰村 | 三浦駿河四郎家村 | 小笠原六郎時長 | 佐々木太郎兵衛尉重綱 | 佐々木八郎信朝 |

| 伊東六郎兵衛尉祐盛 | 島津三郎兵衛尉忠義 | 原左衛門尉忠康 | 岡部左衛門尉時綱 | 横溝五郎資重 | 横溝六郎義行 |

| 伊具右馬太郎盛重 |

貞応2(1223)年1月5日の御弓始めの儀で泰村は一番を務めた。

●貞応2(1223)年1月5日御弓始め(『吾妻鏡』)

| 射手 | ||

| 一番 | 三浦駿河次郎泰村 | 伊賀四郎左衛門尉朝行 |

| 二番 | 下河辺左衛門次郎行光 | 佐々木加地八郎信朝 |

| 三番 | 島津三郎兵衛尉忠義 | 横溝六郎義行 |

| 四番 | 横溝五郎資重 | 本間四郎光忠 |

| 五番 | 武田六郎信長 | 原左衛門尉忠康 |

そして10月13日、泰時は駿河守重時を奉行として、鎌倉殿の傍に仕える人々を選んだが、その中には北条一族に次いで三浦一族が多く見出される。

●貞応2(1223)年10月13日近習番結番(『吾妻鏡』)

| 一番 | 駿河守重時 | 結城七郎兵衛尉朝広 | 三浦駿河三郎光村 |

| 二番 | 陸奥四郎政村 | 伊賀四郎左衛門尉朝行 | 宇佐美三郎兵衛尉 |

| 三番 | 陸奥五郎実泰 | 伊賀六郎右衛門尉光重 | 佐々木八郎信朝 |

| 四番 | 陸奥六郎有時 | 佐々木右衛門尉三郎泰綱 | 信濃次郎兵衛尉行泰 |

| 五番 | 三浦駿河次郎泰村 | 三浦駿河四郎家村 | 加藤六郎兵衛尉景長 |

| 六番 | 後藤左衛門尉基綱 | 島津三郎兵衛尉忠義 | 伊東六郎兵衛尉祐盛 |

貞応3(1224)年1月1日、義時の沙汰で椀飯が行われ、駿河守重時が剣を奉じ、調度は父・義村、行縢は中条出羽守家長が務めた。そして一ノ馬を献じたのが泰村、家村兄弟、五ノ馬を献じたのが泰村の弟・光村と兄・朝村の子・氏村であった。

●貞応3(1224)年1月1日椀飯の馬献上(『吾妻鏡』)

| 一番 | 三浦駿河次郎泰村 | 三浦四郎家村 |

| 二番 | 佐々木右衛門次郎信高 | 佐々木三郎泰綱 |

| 三番 | 中條出羽次郎家平 | 苅田右衛門三郎義行 |

| 四番 | 加藤六郎兵衛尉景長 | 加藤左衛門三郎景俊 |

| 五番 | 三浦三郎光村 | 三浦又太郎氏村 |

2月11日、御所の御壷で犬追物が行われ、泰村以下、弓馬に長じた御家人六名が選ばれた。

●貞応3(1224)年2月11日御所犬追物射手六騎(『吾妻鏡』)

| 三浦駿河次郎泰村 | 佐々木加地八郎信朝 | 結城七郎兵衛尉朝広 | 三浦駿河四郎家村 | 武田六郎信長 | 横溝六郎義行 |

このころ、北条義時は「日者御心神雖令違乱、又無殊事」(『吾妻鏡』貞応三年六月十二日条)と、日ごろから「日者脚気」(『吾妻鏡』貞応三年六月十三日条)の症状があったものの、とくに重い症状にはならずに過ごしていたが、6月12日朝方の「辰尅、前奥州義時病悩」し「而今度已及危急」という重篤な症状となる(『吾妻鏡』貞応三年六月十二日条)。そのため、尼御台所や鎌倉殿家司らは「招請陰陽師国道、知輔、親職、忠業、泰貞等」し、卜筮させたところ「不可有大事」という(『吾妻鏡』貞応三年六月十二日条)。そして「戌尅、可令属減気給之由、一同占申」という結果であった。ただし、この占いの結果ながら「始行御祈祷」を執り行うこととして様々に修法した。しかし、義時は「随移時弥危急」という状況となっていく。

そして翌13日、「前奥州病痾、已及獲麟」とあるように、義時は危篤に陥った(『吾妻鏡』貞応三年六月十三日条)。家司らは「以駿河守為使、被申此由於若君御方、就恩許、今日寅尅、令落飾給」と、深夜寅刻、駿河守重時をして義時の出家を若君三寅に願い出て、出家をさせている。すでに義時には意識はなかったであろう。そして「巳尅若辰分歟、遂以御卒去」した(『吾妻鏡』貞応三年六月十三日条)。享年六十二。

|

| 伝・義時法華堂跡 |

18日、義時の葬儀が執り行われ、「以故右大将家法華堂東山上、為墳墓」(『吾妻鏡』貞応三年六月十八日)したという。義時はすでに墳墓堂を造作していたのだろう。葬礼に際しては、陰陽師の安倍知輔が奉行を命じられ、「式部大夫、駿河守、陸奥四郎、同五郎、同六郎并三浦駿河二郎及宿老祠候人」が喪服を着て供奉に列した。泰村は北条一族に準じる待遇をされていた様子も垣間見える。参会した御家人たちはみな涙に暮れたと『吾妻鏡』は伝える。

6月22日には泰村父の「三浦駿河前司」が走湯山浄蓮房を導師として臨時御仏事を執り行い、法華経六部を頓写した(『吾妻鏡』貞応三年六月廿二日条)。

貞応3(1224)年6月13日の義時の卒去時、嫡男の武蔵守泰時や弟の北条相模守時房の両首脳は在京であり、鎌倉を留守にしていた。その卒去を伝える急飛脚が京都に着いたのは義時卒去の三日後、6月16日だった。泰時は翌17日に京都を発して鎌倉に向かい、追って相模守時房や陸奥守義氏も19日に出京して鎌倉に向かっている。

26日、泰時、時房、義氏の三名は鎌倉に到着(『吾妻鏡』貞応三年六月廿六日条)。泰時は由比辺に宿し、翌27日、「鎌倉亭小町西北」に入っている(『吾妻鏡』貞応三年六月廿七日条)。この「鎌倉亭」は、小町小路の「西北」に位置(西ではなく西北とあることから北は横大路に面したか)した北條家正邸とみられ、日頃修理が加えられ「関左近大夫将監実忠、尾藤左近将監景綱両人宅」がこの郭内にあったことから、かなり広大な屋敷地であったと思われる。

|

三浦義澄―――+―三浦義村―+―三浦泰村 |

このころ、鎌倉には「前奥州禅室卒去之後、世上巷説縦横也、武州者為討亡弟等出京都令下向之由、依有兼日風聞」(『吾妻鏡』貞応三年六月廿八日条)という。これに、泰時の「弟等」である「四郎政村之辺物騒」であり、「以謂政村主外家」である「伊賀式部丞光宗兄弟」が「内々憤執権事」ていたという。また、四郎政村の実母である「奥州後室伊賀守朝光女」もまた「挙聟宰相中将実雅卿」を「立関東将軍」し「以子息政村用御後見、可任武家成敗於光宗兄弟之由、潜思企」たという(『吾妻鏡』貞応三年六月廿八日条)。

こうした噂に対し、泰時は「武州御方人々粗伺聞之、雖告申武州称為不実歟之由、敢不驚騒給」という。また、「剩要人之外不可参入之旨、被加制止」て緊張の高まりを抑えたため、泰時の廻りには「平三郎左衛門尉、尾藤左近将監、関左近大夫将監、安東左衛門尉、万年右馬允、南條七郎等」のみが控えていたという。

翌29日、鎌倉に戻った武蔵守泰時及び相模守時房の後任として、京都へ「掃部助時盛相州一男、武蔵太郎時氏武州一男」が上洛の途に就いた(『吾妻鏡』貞応三年六月廿八日条)。彼らは伊賀一族の陰謀の「世上巷説」につき、「可在鎌倉之由」を主張したが、時房及び泰時は「世不静之時者、京畿人意尤以可疑、早可警衛洛中者」と諭して、承久の乱の例を引いて京都の警衛の重要性を説き、両名の出立を促したのであった(『吾妻鏡』貞応三年六月廿九日条)。

このような中、7月5日に「鎌倉中物騒」となった。これは「光宗兄弟、頻以往還于駿河前司義村許、是有相談事歟之由、人恠之」が原因であった(『吾妻鏡』貞応三年七月五日条)。夜になり「件兄弟、群集于奥州御旧跡後室居住、不可変此事之旨、各及誓言」したことを、故義時邸に仕える「或女房伺聞之」いた。その後、この女房は「雖不知密語之始、事躰不審之由、告申武州」たという。これを聞いた泰時はとくに動揺することもなく「彼兄弟等不可変之由、成契約、尤神妙」と述べたという(『吾妻鏡』貞応三年七月五日条)。駿河前司義村は四郎政村の加冠を務めて「村」の一字を与えた烏帽子子であり、伊賀兄弟らは三浦義村の協力を得て、自陣営で鎌倉殿の家政機関を占める企てを進めたとみられる。

こうして伊賀兄弟と伊賀局らは計画を着々と進めたとみられ、三浦義村や伊賀局の指示を受けたとみられる人々が「近国輩競集、於門々戸々卜居、今夕大物騒」という状況となる(『吾妻鏡』貞応三年七月十七日条)。泰時らの動きは見られないが、二位尼(平政子)とは緊密に連絡を取り合っていたのだろう。こうした状況の勃発に「二位家」は女房駿河局のみを伴って「潜渡御于駿河前司義村宅」した。時刻は「子尅」という深夜であり、「義村殊敬啒」して迎えている。

二位家は三浦邸で「就奥州卒去、武州下向之後、人成群、世不静、陸奥四郎政村并式部丞光宗等、頻出入義村之許、有密談事之由風聞、是何事哉、不得其意、若相度武州欲独歩歟、去承久逆乱之時、関東治運雖為天命、半在武州之功哉、凡奥州鎮数度烟塵戦、干伐令静謐訖、継其跡可為関東棟梁者武州也、無武州也諸人争久運哉、政村与義村如親子、何無談合之疑乎、両人無事之樣須加諷諌者」と義村を問いただした(『吾妻鏡』貞応三年七月十七日条)。

これに義村は「不知之由」を述べるが、当然二位尼は信じず、「令扶持政村、可有濫世企否、可廻和平計否、早可申切之旨」と強く義村に迫った。もはや義村もこれまでと悟り、「陸奥四郎全無逆心歟、光宗等者有用意事云々、尤可加禁制之由、及誓言」んだ(『吾妻鏡』貞応三年七月十七日条)。この誓言を受けて二位家はようやく帰途に就き、翌18日、三浦義村は泰時邸を訪問した。ここで義村は「故大夫殿御時、義村抽微忠之間、為被表御懇志、四郎主御元服之時、以義村被用加冠役訖、以愚息泰村男為御猶子、思其芳恩、貴殿与四郎主就両所御事、争存好悪哉、只所庶幾者、世之安平也、光宗日者聊有計略事歟、義村尽諷詞之間、漸帰伏畢者」と述べ、事の次第を説明したという。これに「武州不喜不驚」に述べるには「下官為政村更不挿害心、依何事可存阿党哉」と返答している(『吾妻鏡』貞応三年七月十七日条)。

ところが7月30日、義時の四十九日御仏事が行われた夜、ふたたび「有騒動、御家人等皆上旗、着甲冑競走」という騒擾が起こった。どのような噂による騒動であったのかはわからないが、結局「然而無其実」ということで早朝には静まった(『吾妻鏡』貞応三年七月卅日条)。ただし、この騒動で危険を感じた鎌倉殿(藤原三寅)と二位尼は泰時邸(小町邸であろう)に移っており、翌閏7月1日、二位尼は「連々遣御使於義村之許、被仰可鎮世上濫吹之由上、驚去夜騒動、招寄義村」した(『吾妻鏡』貞応三年閏七月朔日条)。二位尼は義村に「吾今抱若君、与相州武州等在一所、義村不可各別、同可候此所者」と強く言い含める。義村がこの騒動に関わっていたのかは定かではないが、二位尼は義村を信用していない様子がうかがえる。義村は「不能辞申」して泰時邸へ向かったとみられ、そのほか「召壱岐入道、出羽守、小山判官、結城左衛門尉已下宿老」も招かれている。ここで二位尼は相模守時房をして「上幼稚之間、下謀逆難禁、吾憖以活老命太雖無由、各盍存故将軍記念儀哉、然者、隨命於成一揆思者、有何者蜂起乎」と述べさせている(『吾妻鏡』貞応三年閏七月朔日条)。

閏7月3日、二位尼の御前において「世上事及御沙汰」が行われた(『吾妻鏡』貞応三年閏七月三日条)。相模守時房が参上し、「前大膳大夫入道覚阿、扶老病応召」て出席した。この御沙汰において「光宗等令宰相中将実雅卿、欲立関東将軍、其奸謀已顕露訖」ことが披露された。ただし、「以卿相以上、無左右難處罪科、進其身於京都可伺奏罪名事」と、一條実雅に関しては公卿たる身で、関東が勝手に罪科を問うことはできないため、京都に送って罪状の奏聞を経ることとした。また、「至奥州後室并光宗等者、可為流刑」と判じ、「其外事縦雖有与同之疑、不能罪科由」と決した(『吾妻鏡』貞応三年閏七月三日条)。

しかし、泰時を支えていた尼御台も、いつしか病が篤くなっていた。元仁2(1225)年6月7日、夏の暑さによる疲労によって食が進まなくなったようである。そして7月6日、尼御台の治療を続けていた前権侍医和気定基もついに治療を断念。11日深夜、尼御台は六十九歳の生涯を閉じた。御家人たちの心の支えであったとともに、泰時にとっては力強い後ろ盾であった。翌12日、御台所の死が披露され、御家人をはじめ多くの男女がにわかに出家している。こののち、御所を様々な事件のあった大倉の地から他所へ移すことが議され、臨時の御所として勝長寿院門前の伊賀四郎左衛門尉朝行邸が定められた。鎌倉殿藤原三寅の元服についても議されたようである。

12月20日、新たに建造された御所へ三寅の移徒の儀が執り行われ、輿のあとに列した供奉の三番に義村、泰村、光村の父子が列している。進物としては泰村と光村兄弟が一ノ馬を献じた。そして12月29日、「若君御方御年八御首服、申刻、於二棟御所南面有其儀」が行われた。奉行は後藤左衛門尉基綱が務め、「陸奥守義氏已下被著侍座」した(『吾妻鏡』嘉祿元年十二月廿九日条)。「理髪加冠、武州」が務め、「御名字頼経、前春宮権大進俊道朝臣撰申之」した。なお、相模守時房は「去廿三日以後病痾之間、今日不出仕給」だった。

安貞2(1228)年7月23日朝、頼経は田村山庄へ逍遥のために鎌倉を出立した。あいにくの曇り空ではあったが、多くの御家人を従えての出向であった。

●三浦義村別邸遊覧(『吾妻鏡』安貞二年七月二十三日条)

| 隨兵左 | 三浦次郎有村 | 結城七郎朝広 | 城太郎義景 | 大須賀左衛門尉通信 |

| 足利五郎長氏 | 陸奥四郎政村 | |||

| 隨兵右 | 長江八郎師景 | 上総太郎秀胤 | 小笠原六郎時長 | 佐々木太郎左衛門尉高重 |

| 河越次郎泰重 | 相模四郎朝直 | |||

| 御駕 | 藤原頼経 | |||

| 御劔 | 駿河次郎泰村 | |||

| 御笠 | 佐原十郎左衛門太郎経連 | |||

| 駕籠左 | 佐原四郎光連 | 高井次郎実茂 | 多々良次郎光義 | 印東太郎(常直?) |

| 遠藤兵衛尉 | 土肥太郎 | 稲河十郎 | 伊佐兵衛尉 | |

| 駕籠右 | 大河戸太郎兵衛尉広行 | 下河辺左衛門次郎行光 | 梶原三郎 | 佐貫次郎 |

| 波多野小六郎 | 佐野小五郎 | 佐々木八郎信朝 | 春日部太郎 | |

| 海上五郎胤有 | 阿保三郎 | 本間次郎左衛門尉 | ||

| 御調度懸 | 長尾三郎 | |||

| 御後 | 越後守朝時 | 駿河守重時 | 陸奥五郎実泰 | 大炊助有時 |

| 相模五郎時直 | 周防前司親実 | 加賀前司康俊 | 三条左近大夫 | |

| 駿河蔵人 | 左近蔵人 | 伊賀蔵人 | 結城左衛門尉朝光 | |

| 小山五郎長村 | 修理亮時氏 | 白河判官代八郎 | 佐々木判官広綱 | |

| 佐々木三郎泰綱 | 長沼四郎左衛門尉時宗 | 後藤左衛門尉基綱 | 伊豆左衛門尉 | |

| 伊東左衛門尉 | 宇佐美左衛門尉祐泰 | 佐原三郎左衛門尉家連 | 宇都宮四郎左衛門尉頼業 | |

| 伊賀四郎左衛門尉朝行 | 伊賀六郎左衛門尉光重 | 土屋左衛門尉 | 中条左衛門尉 | |

| 信濃次郎左衛門尉行泰 | 藤内左衛門尉定員 | 隠岐次郎左衛門尉 | 狩野藤次兵衛尉 | |

| 天野次郎左衛門尉景氏 | 遠山左衛門尉景朝 | 加藤左衛門尉実長 | 江兵衛尉 | |

| 葛西左衛門尉清親 | 相馬五郎義胤 | 東六郎胤行 | 三浦又太郎氏村 | |

| 足立三郎元氏 | 島津三郎左衛門尉忠時 | 遠藤左近将監 | 海老名藤内左衛門尉 | |

| 豊島太郎 | 長江四郎明義 | 氏家太郎公頼 | 善太次郎左衛門尉 | |

| 最末 | 相模守時房 | 武蔵守泰時 | 小太郎時盛 | |

三浦家とゆかりの将軍を迎える義村は一族を挙げて饗応し、大いに面目を施す招待であった。翌24日には遠笠懸や小笠懸などを行うなど盛り上がったものになったが、水を指す事件も起こった。泰村と佐々木太郎左衛門尉重綱との喧嘩である。はじめ両名は口論していたが、だんだんと激昂。泰村はそのとき笠懸の射手として騎乗しており、弓に箭を番えようとした。一方重綱も太刀を取って近づき、互いに一触即発の険悪な空気が漂っていた。これを聞いた宿老たちは両名を宥め、ようやくその場は納まったという。

●安貞2(1228)年7月23日田村山荘笠懸(『吾妻鏡』)

| 相模四郎朝直 | 陸奥五郎実泰 |

| 小山五郎長村 | 相模五郎時直 |

| 小笠原六郎時長 | 筑後十郎 |

| 長江八郎師景 | 伊賀六郎左衛門尉光重 |

| 佐々木判官三郎泰綱 | 城太郎義景 |

| 佐々木八郎信朝 | 氏家太郎公頼 |

| 宇都宮四郎左衛門尉頼業 | 三浦又太郎氏村 |

| 三浦次郎泰村 | 結城七郎朝広 |

この笠懸では泰村と甥の又太郎氏村が参加しているが、その父小太郎兵衛尉朝村はすでに亡くなっていたのか、かつて頼経を京都から鎌倉へ迎えた随従の一人として名を見せたのちは、姿が見えなくなる。氏村はその跡を継承していたとみられる。

三浦義村―+―三浦朝村――――三浦氏村

(駿河守) |(小太郎兵衛尉)(又太郎)

|

+―三浦泰村

|(次郎)

|

+―三浦光村

|(三郎)

|

+―三浦家村

(四郎)

25日、頼経は鎌倉に帰還することとなり、義村は田村山庄をあとにする頼経に引き出物を献上。この山庄への招待は義村一世一代の名誉な出来事となった。義村はこの日は田村山庄に残り、翌26日、鎌倉に参上して御所に頼経を訪ね、無事に鎌倉に帰参したことを賀し、盃酒・椀飯を献じた。

10月15日、将軍家が方違えのため、御所の南、車大路との交差点付近にあった小山下野入道生西の屋敷に移った。このときの供奉人として、北条氏や足利氏とともに三浦義村、泰村、光村、氏村らが加わっている。

●安貞2(1228)年10月15日将軍家方違供奉人(『吾妻鏡』)

| 駿河守重時 | 大炊助有時 | 三浦駿河前司義村 | 相模四郎朝直 |

| 相模五郎時直 | 三浦駿河次郎泰村 | 三浦駿河三郎光村 | 足利五郎長氏 |

| 周防前司藤原親実 | 加賀前司源遠兼 | 結城左衛門尉朝光 | 結城七郎朝広 |

| 後藤左衛門尉基綱 | 長沼左衛門尉時宗 | 宇都宮四郎左衛門尉頼業 | 三浦又太郎氏村 |

| 遠山左衛門尉景朝 | 葛西左衛門尉清親 | 東六郎胤行 | 加藤左衛門尉実長 |

| 信濃次郎左衛門尉行泰 | 隠岐三郎左衛門尉 | 島津三郎左衛門尉忠時 | 天野次郎左衛門尉政景 |

| 江兵衛尉 | 伊賀四郎左衛門尉朝行 | 狩野藤次左衛門尉 | 遠藤左近将監 |

| 中条左衛門尉 | 佐々木左衛門尉高重 | 佐々木三郎泰綱 | 佐々木判官広綱 |

泰村は北条泰時の娘を妻に娶っており、三浦家と北条家は姻戚関係として円熟期を迎えていた。おそらく泰村の父・義村と泰時の間の舅聟という個人的な好誼も手伝って、両家は友好的な関係であった様子がうかがわれる。

安貞3(1229)年正月13日夜、泰時が御所の宿侍を務めて小侍に伺候したとき、義村と藤内左衛門尉定員が顔を見せ、泰時と雑談して過ごした。実はこのころ泰村正妻である泰時女子がまもなく出産を迎えるという時期であり、泰時と義村はそのことについて語り合っていたのかもしれない。

しかし悲劇は起こった。19日ごろから産気があった泰村妻だったが、27日朝から陣痛が始まり、非常な難産の挙句、酉の刻一点(午後5時)、死産となった。泰村や妻はもちろんのこと、義村や泰時も落胆したことだろう。

北条義時―――北条泰時―――――――娘

(右京大夫) (武蔵守) ∥

∥――――北条時氏 ∥――――+―子(死産)

∥ (修理亮) ∥ |

三浦義村―+―娘 ∥ |

(駿河前司)| ∥ +―女子(早世)

| ∥

+―――――――――――三浦泰村

(駿河次郎)

2月20日、竹御所と北条泰時妻(義村女子)が連れ立って三浦半島の三崎の津に向かった。これは義村が彼岸に合わせて来迎講(阿弥陀如来が死に行く人のもとに現れて浄土へ導く様子を演じる伎楽会)を催すためで、おそらく泰村妻(泰時女子)の死産につき、子の供養の意味もあったものと推測される。

翌21日夕刻、三崎の西方の海上に十余艘の船が浮かび、走湯山の浄蓮房を導師に講が催された。夕陽が海上を照らし、荘厳な雰囲気の中で伎楽が演じられ、雅楽の音に夕闇の浪の響きがさらに幽玄さを加えていた。伎楽ののち浄蓮房から説法が行われ、その後、竹御所らは三崎の島々を巡った。

泰村と妻(泰時女子)は子がいなくても、とても仲睦まじかったようである。9月、泰村が大番役のために上洛することになったときには、妻もこれに付き添うこととなり、9月4日、泰村妻は将軍家ならびに竹御所から餞別として小袖、宿衣が下賜された。翌5日には新調の輿に乗って竹御所のもとを訪問している。竹御所と泰村妻は歳が四歳違いと近く、竹御所は泰村妻を妹のように思っていたのかもしれない。そして9月10日、泰村は大番勤仕のために上洛。泰村妻も付き従った。

10月22日、将軍家の由比浜への逍遥で、流鏑馬が執り行われた。泰村は上洛していたため名は見えないが、弟の家村と甥の氏村が参加している。三つの的を射抜く三的のほか、三尺、四六三などの芸を競わせた。

●安貞3(1229)年10月22日将軍家逍遥射手(『吾妻鏡』)

| 相模四郎朝直 | 足利五郎長氏 | 小山五郎長村 | 三浦駿河四郎家村 | 武田六郎信長 |

| 小笠原六郎時長 | 三浦又太郎氏村 | 城太郎義景 | 佐々木三郎泰綱 | 佐々木加地八郎信朝 |

寛喜2(1230)年7月15日、泰村妻(泰時女子)は女子を出産した。ただこのとき産まれた女子も26日に亡くなり、産後から体調が悪化した泰村妻も8月4日、帰らぬ人になった。享年二十五。おそらく鎌倉の三浦邸で亡くなったものと思われる。10月24日、午の刻(昼頃)より泰村妻百日忌の墳墓堂供養が行われている。泰村はその後しばらく『吾妻鏡』から姿を消す。妻の喪に服していたものか。

寛喜3(1231)年3月10日、泰村弟・駿河三郎光村が、2月に降誕した後堀河天皇の皇子の祝賀の使者として上洛した。このとき誕生した秀仁親王はのち四條天皇として即位する。秀仁親王の母は九條道家の娘・竴子(藻壁門院)であり、九條家と三浦家の深い関係が考慮されたのかもしれない。4月29日、新判官光村は鎌倉に帰参した。光村は祝賀使者の功績により、4月14日に検非違使判官に任じられている。なお、4月17日には将軍頼経を正四位下に叙する宣旨が鎌倉に到着(姉の竴子が中宮に立てられたことによる賞)しており、光村の任官宣旨も続いて到着したと思われる。

西園寺公経―――掄子 後堀河天皇

(内大臣) ∥ ∥―――――――秀仁親王

∥ ∥ (四條天皇)

∥――――+―竴子 ∥

∥ |(藻壁門院) ∥

∥ | ∥

九条道家 +―九条教実――――彦子

(太政大臣) |(右大臣) (宣仁門院)

|

+―藤原頼経

(征夷大将軍)

5月9日、妻の死から10か月、ようやく泰村が『吾妻鏡』に再登場する。この日の朝、泰村は常陸国鹿島大社へ天下泰平の奉幣使として出立した。泰村二十八歳。ただ、この年の8月15日の鶴岡八幡宮寺放生会に泰村は供奉していないようで、弟・駿河判官光村が供奉人として参列した。翌16日の神事については供奉人等の記載はないが、おそらく御家人たちの列席があったと思われる。

●寛喜3(1231)年8月15日鶴岡八幡宮寺放生会供奉人(『吾妻鏡』)

| 剣役 | 大炊助有時 | ||

| 調度役 | 佐々木近江太郎左衛門尉重綱 | ||

| 供奉人 | 後藤大夫判官基綱 | 宇佐美判官祐政 | 三浦駿河判官光村 |

9月27日、名越に住む泰時の実弟・越後守朝時の屋敷に賊が乱入したという急使が評定所に飛び込んできた。泰時はこの報を聞くや、評定の最中であったにもかかわらず席を立って、名越に馳せ向かった。叔父の時房らはその後を追って馬を馳せた。しかし、朝時はこのとき他に出ていて屋敷におらず、留守の侍が賊を搦め取った報告が伝わると、泰時は郎従を名越に遣わし、自らは御所に引き返した。このとき、泰時被官の平三郎左衛門尉盛綱は泰時に、

「重職を帯び給ふ身なり、縦ひ国敵たりと雖も、まず御使を以って左右を聞こし食し、御計る事有るべきか、盛綱らを差し遣はされ、防御の計を廻らせしむべし、事を問わず向かわせしめ給ふの條、不可なり、向後もし此如き儀可に於いては、ほとんど乱世の基たるべし、また世の謗りを招くべきか」

と諌めたが、泰時は、

「申す所然るべし、但し人の世に在るは親類を思ふ故なり、眼前において兄弟殺害せらる事、あに人の謗りを招くにあらずや、その時は定めて重職の詮無きか、武道は諍か人体に依らんか、只今、越州敵に囲まれるの由これを聞き、他人は少事に処すか、兄の志の所、建暦、承久の大敵と違うべからず」

と説いた。泰時はすでに父母もなく子にも先立たれ、親類、とくに兄弟愛を非常に大切にしていたのかもしれない。泰時のそばで聞いていた三浦義村は感涙に袖をぬぐった。義村は承久の乱で実弟・九郎判官胤義が敵方に走り、結果として喪ってしまったことと重ね合わせていたのかもしれない。義村は評定ののち座を立つと、御所に参じて御台所に伺候する人々にこのことを語った。これを聞いた人々は感嘆し、盛綱の諫言と泰時の陳謝のどちらが正論か相論したものの決しなかったという。

越後守朝時はのちに泰時のこのことを聞くと、子孫に至るまで泰時の子孫に対して無二の忠を抽んずることを誓う誓書を認め、一通を鶴岡八幡宮寺別当坊に納め、一通は子孫のために家に保管したという。しかしこの朝時の願いも空しく、朝時の子孫は得宗家と激しく対立することになる。

文暦2(1235)年6月29日、五大堂の新造御堂の安鎮祭が執り行われ、将軍頼経に供奉した人物中に先陣の隨兵として父の「駿河前司義村」が列し、頼経の牛車の後の五位六位の隨兵として「駿河次郎泰村」の名が見える。

●五大堂供養供奉(『吾妻鏡』文暦二年六月二十九日条)

|

先陣隨兵 左 |

上総介常秀 | 小山五郎左衛門尉長村 | 城太郎義景 | 足利五郎長氏 |

| 陸奥式部大夫政村 | ||||

|

先陣隨兵 右 |

駿河前司義村 | 筑後図書助時家 | 宇都宮四郎左衛門尉頼業 | 越後太郎光時 |

| 相模六郎時定 | ||||

| 御車 | 藤原頼経 | |||

|

御車 左 |

上総介太郎秀胤 | 小野沢次郎 | 伊賀六郎左衛門尉光重 | 大河戸太郎兵衛尉 |

| 本間次郎左衛門尉信忠 | 平岡左衛門尉 | |||

| 御車右 | 大須賀次郎左衛門尉 | 宇田左衛門尉 | 佐野三郎左衛門尉 | 江戸八郎太郎景益 |

| 安保三郎兵衛尉 | ||||

| 御調度懸 | 加地八郎左衛門尉信朝 | |||

|

御後 五位六位右 |

前民部少輔 | 弥四郎経時 | 陸奥太郎実時 | 左近大夫将監佐房 |

| 大膳権大夫師員 | 町野加賀前司康俊 | 三浦駿河四郎左衛門尉家村 | 三浦又太郎左衛門尉氏村 | |

| 宇佐美藤内左衛門尉祐泰 | 薬師寺左衛門尉朝村 | 河津八郎左衛門尉尚景 | 笠間左衛門尉時朝 | |

| 隠岐三郎左衛門尉行義 | 武藤左衛門尉景頼 | 和泉六郎左衛門尉景村 | 弥善太左衛門尉康義 | |

| 大曽祢兵衛尉長泰 | ||||

|

御後 五位六位左 |

相模式部大夫 | 駿河次郎泰村 | 長井左衛門大夫泰秀 | 宇都宮修理亮泰綱 |

| 木工権頭仲能 | 出羽前司家長 | 佐原新左衛門尉光盛 | 関左衛門尉政泰 | |

| 下河辺左衛門尉行光 | 佐々木近江四郎左衛門尉氏信 | 摂津左衛門尉為光 | 信濃次郎左衛門尉行泰 | |

| 内藤七郎左衛門尉盛継 | 弥次郎左衛門尉親盛 | 長掃部左衛門尉 | 押垂左衛門尉時基 | |

| 後陣随兵左 | 河越掃部助泰重 | 氏家太郎公信 | 後藤次郎左衛門尉基親 | 佐竹八郎助義 |

| 後陣随兵右 | 梶原左衛門尉景俊 | 葛西壱岐三郎時清 | 伊東三郎左衛門尉祐綱 | 武田六郎信長 |

| 検非違使 | 三浦駿河大夫判官光村 | 後藤大夫判官基綱 | ||

嘉禎2(1236)年8月4日、若宮大路に沿った新造御所(宇津宮御所)への将軍家の移徒が行われ、泰時邸から出立した。その供奉の五位六位の士として、「駿河次郎」の名が見える。また、「駿河四郎左衛門尉(三浦家村)」「駿河又太郎左衛門尉(三浦氏村)」「駿河大夫判官(三浦光村)」も供奉している。

●嘉禎2(1236)年8月4日将軍新御所移徒供奉人(『吾妻鏡』)

| 前駆 | 木工権頭仲能 | 前民部権少輔親実 | 備中左近大夫 | 前美作守 |

| 右馬権頭政村 | ||||

| 御剣役人 | 相模権守 | |||

| 御調度懸 | 安積六郎左衛門尉祐長 | |||

| 御甲着 | 長太右衛門尉 | |||

| 輿 | 藤原頼経 | |||

|

御後 五位六位 (布衣) |

遠江守朝時 | 民部権少輔有時 | 陸奥太郎実時 | 弥四郎経時 |

| 足利五郎長氏 | 遠江太郎光時 | 三浦駿河前司義村 | 大膳権大夫師員 | |

| 長井左衛門大夫泰秀 | 毛利左近蔵人季光 | 周防前司 | 伊豆判官頼定 | |

| 安芸右馬助 | 後藤佐渡守基綱 | 宇都宮修理亮泰綱 | 町野加賀前司康俊 | |

| 大和守祐時 | 上総介平常秀 | 河越掃部助泰重 | 筑後図書助時家 | |

| 豊前大炊助 | 結城上野七郎左衛門尉朝広 | 結城上野五郎重光 | 薬師寺左衛門尉朝村 | |

| 長沼淡路左衛門尉時宗 | 後藤次郎左衛門尉基親 | 後藤四郎左衛門尉 | 関左衛門尉政泰 | |

| 下河辺左衛門尉行光 | 宇都宮四郎左衛門尉頼業 | 笠間左衛門尉時朝 | 佐原新左衛門尉光盛 | |

| 伊東左衛門尉祐綱 | 大曽祢太郎兵衛尉長泰 | 大曾祢次郎兵衛尉盛経 | 信濃次郎左衛門尉行泰 | |

| 信濃三郎左衛門尉行綱 | 隠岐四郎左衛門尉 | 藤四郎左衛門尉 | 梶原右衛門尉景俊 | |

| 近江三郎左衛門尉頼重 | 葛西壱岐左衛門尉時清 | 加地八郎左衛門尉信朝 | 宇佐美藤内左衛門尉祐泰 | |

| 河津八郎左衛門尉尚景 | 武藤左衛門尉景頼 | 摂津左衛門尉為光 | 出羽四郎左衛門尉光宗 | |

| 加藤次郎左衛門尉行景 | 紀伊次郎兵衛尉 | 広沢三郎兵衛尉実能 | 小野寺四郎左衛門尉 | |

| 平賀三郎兵衛尉 | 狩野五郎左衛門尉 | 春日部左衛門尉 | 相馬左衛門尉胤綱 | |

| 宮内左衛門尉公景 | 弥善太左衛門尉康義 | 駿河次郎泰村 | ||

| 直垂 | 駿河四郎左衛門尉家村 | 駿河又太郎左衛門尉氏村 | 上総介太郎秀胤 | 大須賀次郎左衛門尉通信 |

| 大河戸太郎兵衛尉 | 伊賀六郎左衛門尉光重 | 佐々木近江四郎左衛門尉氏信 | 波多野中務次郎朝定 | |

| 内藤七郎左衛門尉盛継 | 江戸八郎太郎景益 | 宇田左衛門尉 | 豊後四郎左衛門尉忠綱 | |

| 長掃部左衛門尉秀連 | 渋谷三郎 | 南條七郎左衛門尉時貞 | 中野左衛門尉 | |

| 平左衛門三郎盛時 | 本間次郎左衛門尉信忠 | 小河三郎兵衛尉直行 | 飯富源内長能 | |

| 検非違使 | 駿河大夫判官光村 | 藤内大夫判官定員 | 遠山判官景朝 | |

8月6日には、新御所における御弓始が行われた。時房、泰時ら人々が布衣を着て御所の庭に列し、頼経は御簾の中よりご覧になった。そして泰村は射手として参じている。

●嘉禎2(1236)年8月6日新御所御弓始射手(『吾妻鏡』)

| 射手 | ||

| 一番 | 三浦駿河次郎泰村 | 佐々木四郎左衛門尉氏信 |

| 二番 | 下河辺左衛門次郎行光 | 横溝六郎義行 |

| 三番 | 小笠原六郎時長 | 藤沢四郎光清 |

さらに8月9日、移徒後の御行始の儀として、泰時邸へ入った。このとき輿に十二人の随兵がついたが、泰村もこれに随っている。

●嘉禎2(1236)年8月9日御行始随兵十二人(『吾妻鏡』)

| 北條弥四郎経時 | 上野七郎左衛門尉朝広 |

| 足利五郎長氏 | 河越掃部助泰重 |

| 佐々木近江三郎左衛門尉泰綱 | 葛西壱岐左衛門尉時清 |

| 河津八郎左衛門尉尚景 | 宇佐美藤内左衛門尉祐泰 |

| 梶原右衛門尉景俊 | 相馬左衛門尉胤綱 |

| 三浦駿河次郎泰村 | 武田六郎信長 |

12月23日夜、「駿河次郎妻室」が亡くなった(『吾妻鏡』嘉禎二年十二月廿三日条)。彼女は注記に「武州御妹」とあり、泰時妹の「駿河次郎妻室」が亡くなったということになる。これにより「仍武州御軽服之間、令移住于平左衛門尉小町宅給」という。駿河次郎泰村の妻は泰時女子であるが、彼女は寛喜2(1230)年に二十五歳で亡くなっており、泰村は妻亡きあと、泰時の妹を娶ったということになる。ただし、系譜に泰時妹(義時娘)が泰村に嫁いだという事実は記載されていない。

嘉禎3(1237)年正月1日の埦飯は泰村父の駿河前司義村が御剣役を務め、一族佐原三郎左衛門尉家連が御行縢役を担っている(『吾妻鏡』嘉禎三年正月一日条)。二御馬を曳くのは佐原光盛と広盛の兄弟とみられる。

嘉禎3(1237)年元日埦飯(『吾妻鏡』)

| 埦飯沙汰 | 修理権大夫時房 | |

| 御剣 | 駿河前司義村 | |

| 御弓矢 | 相摸式部大夫朝直 | |

| 御行縢 | 佐原三郎左衛門尉家連 | |

| 一御馬 | 相摸五郎(北條時直) | 本間式部丞(本間元忠) |

| 二御馬 | 佐原新左衛門尉(佐原光盛) | 佐原次郎左衛門尉(佐原広盛か) |

| 三御馬 | 信濃次郎左衛門尉(二階堂行泰) | 信濃三郎左衛門尉(二階堂行綱) |

| 四御馬 | 駿河太郎(三浦朝村) | 本間次郎左衛門尉(本間信忠) |

| 五御馬 | 相摸六郎(北條時定) | 出羽左衛門尉(中條家平) |

正月2日の埦飯では、泰村の弟、駿河四郎左衛門尉家村と駿河五郎資村が二の御馬を曳いている(『吾妻鏡』嘉禎三年正月二日条)。

嘉禎3(1237)年正月二日埦飯(『吾妻鏡』)

| 埦飯沙汰 | 左京権大夫(軽服のため孫の弥四郎経時が務める) | |

| 御剣 | 丹後守泰氏 | |

| 御弓矢 | 左衛門大夫泰秀 | |

| 御行縢 | 上野七郎左衛門尉朝広 | |

| 一御馬 | 遠江式部丞(北條光時) | 南條七郎左衛門尉 |

| 二御馬 | 駿河四郎左衛門尉(三浦家村) | 駿河五郎(三浦資村) |

| 三御馬 | 隠岐三郎左衛門尉(二階堂行義) | 隠岐四郎左衛門尉(二階堂行久) |

| 四御馬 | 陸奥太郎(北条実時) | 原左衛門四郎(原泰綱か) |

| 五御馬 | 陸奥七郎(北條業時) | 平左衛門三郎(平盛時) |

正月3日の埦飯で、元日の御馬曳と同様に、佐原光盛と広盛の兄弟が五御馬を曳いている(『吾妻鏡』嘉禎三年正月三日条)。

嘉禎3(1237)年正月二日埦飯(『吾妻鏡』)

| 埦飯沙汰 | 越後守(北條朝時) | |

| 御剣 | 右馬権頭(北条政村) | |

| 御弓矢 | 城太郎義景 | |

| 御行縢 | 筑後図書助時家 | |

| 一御馬 | 遠江式部丞(北條光時) | 小井弖左衛門尉 |

| 二御馬 | 上総介太郎(千葉秀胤) | 上総介次郎(千葉時常) |

| 三御馬 | 伊賀六郎右衛門尉(伊賀光重) | 伊賀太郎兵衛尉 |

| 四御馬 | 信濃三郎左衛門尉(二階堂行綱) | 隠岐四郎左衛門尉(二階堂行久) |

| 五御馬 | 佐原新左衛門尉(佐原光盛) | 佐原次郎左衛門尉(佐原広盛か) |

正月11日、椀飯後の御弓始の儀で泰村が射手として参じている(『吾妻鏡』嘉禎三年正月十一日条)。列する人々は弓の上手であり、泰村もその筆頭として弓術に優れた人物であったのだろう。

●嘉禎3(1237)年正月11日御弓始射手(『吾妻鏡』)

| 一番 | 駿河次郎(三浦泰村) | 佐原次郎兵衛尉(佐原広盛) |

| 二番 | 下河辺左衛門尉(下河辺行光) | 伊賀太郎兵衛尉 |

| 三番 | 本間次郎左衛門尉(本間信忠) | 広河五郎 |

| 四番 | 横溝六郎(横溝義行) | 原三郎 |

| 五番 | 小笠原六郎(小笠原時長) | 松岡四郎 |

4月19日、大倉新御堂の上棟式が行なわれ、その後、将軍頼経は足利義氏邸に移って饗応を受けた。そこで催された饗宴は大変盛り上がったようで、酒宴の最中、泰村と弟の壱岐守光村の相撲が行なわれ、頼経をはじめ列した人々はとても面白がっている。結局、勝負はつかなかったが、泰時は、頼家将軍のときの和田新左衛門尉常盛と朝夷名三郎義秀兄弟の相撲で勝負が決しなかったことを引き合いに、雌雄を決する必要はないとして、相撲は終わったようだ。夜に入り、足利邸を辞した将軍一行は御所に戻った(『吾妻鏡』嘉禎三年四月十九日条)。

8月15日、鶴岡八幡宮寺では恒例の放生会が執り行われた(『吾妻鏡』嘉禎三年八月十五日条)。このとき将軍家の供奉として直垂を着て帯剣する六位の御家人十五人が宮寺の階間の西に伺候していたが、おそらく将軍の傍近くにいた義村が周りをもはばからず、

「御出の間の帯剣の輩は、承久元年正月、宮寺に於いて事あるにより、この儀始めらる。これ近々に候じ、守護奉るべきの故なり。而に今日、その役人の内、勇敢の類少なし、子共を進めるべし」

と、発言。泰村、家村、資村、胤村らの衣装を直垂に改めさせて、帯剣の列に加えさせた。頼経は義村が守り立てていた将軍であったがための心配だったのかもしれないが、すでに決定していた供奉の列に俄に変更を加えた義村の行為は、「傍若無人沙汰」と評され、人々は驚愕したという。

10月19日、泰村は御所で将軍頼経に盃酒を献じた。これに時房、泰時以下御家人が多数列席したという。なぜ泰村が盃酒を献じるだけで、時房、泰時ら重鎮が列席したのかは不明だが、このとき泰村については「駿河掃部権助泰村」と記載があるため、この日までに泰村は掃部権助へ任官しており、その御礼という意味合いがあったのかもしれない。

続けて11月17日、「駿河式部丞泰村」は奥州駒五疋を御所に献じた。つまり一か月あまりで掃部権助から式部丞に転じていることがわかる。泰村の父・義村は建暦3(1213)年5月7日、和田義盛の没官領のうち陸奥国名取郡を継承し、さらに陸奥国岩城郡好嶋西庄の預所でもあった。泰村はこれら奥州の所領から徴発された馬だったのかもしれない。

嘉禎4(1238)年正月元日の埦飯では、家司別当の修理権大夫時房が奉行し、御調度を泰村が担当している(『吾妻鏡』嘉禎四年正月一日条)。泰村は式部丞任官後また一月あまりで受領となった。泰村の任官については、十五、六歳頃に兵衛尉へ任官し、その後はおそらく左衛門尉にも任官していたとは思われる(弟や甥たちが左衛門尉となっている)が、ここに来てわずか二か月の間に掃部権助、式部丞、若狭守という任官はまさに異例であった。

●嘉禎4(1238)年元日椀飯(『吾妻鏡』)

| 埦飯 | 修理権大夫(北条時房) | |

| 御剣 | 宮内少輔泰氏(足利泰氏) | |

| 御調度 | 若狭守泰村(三浦泰村) | |

| 御行縢 | 大和守祐時(伊東祐時) | |

| 一御馬 | 相模式部大夫(北条朝直) | 本間式部丞(本間元忠) |

| 二御馬 | 相模六郎(北条時定) | 橘右馬允(橘公忠) |

| 三御馬 | 上総介太郎(千葉秀胤) | 上総介次郎(埴生時常) |

| 四御馬 | 本間次郎左衛門尉(本間信忠) | 本間四郎(本間光忠) |

| 五御馬 | 越後太郎(北条光時) | 吉良次郎 |

正月2日の埦飯は同じく家司別当の左京権大夫泰時が差配し、御剣を泰時の父「駿河前司義村」が行った(『吾妻鏡』嘉禎四年正月二日条)。

●嘉禎4(1238)年正月二日椀飯(『吾妻鏡』)

| 埦飯 | 左京権大夫(北条泰時) | |

| 御剣 | 駿河前司義村(三浦義村) | |

| 御調度 | 玄番頭基綱(後藤基綱) | |

| 御行縢 | 肥後守為佐(狩野為佐) | |

| 一御馬 | 左近大夫将監(北条経時) | 信濃三郎左衛門尉(二階堂行綱) |

| 二御馬 | 駿河五郎左衛門尉(三浦資村) | 駿河八郎左衛門尉(三浦胤村) |

| 三御馬 | 上野七郎左衛門尉(結城朝広) | 上野弥四郎(結城時光) |

| 四御馬 | 近江四郎左衛門尉(佐々木氏信) | 佐々木六郎(不明) |

| 五御馬 | 北條五郎(北条時頼) | 南條七郎左衛門尉(南条時貞) |

正月3日の遠江守朝時の椀飯では、御行縢役人として泰村の弟・壱岐守光村が務めた。

●嘉禎4(1238)年正月三日椀飯(『吾妻鏡』)

| 埦飯 | 遠江守(北條朝時) | |

| 御剣 | 右馬権頭政村(北條政村) | |

| 御調度 | 遠江式部大夫光時(北條光時) | |

| 御行縢 | 壱岐守光村(三浦光村) | |

| 一御馬 | 遠江三郎(北條時長) | 小井弖左衛門尉〈名越家被官か〉 |

| 二御馬 | 陸奥七郎(北条時尚) | 広河五郎〈名越家被官か〉 |

| 三御馬 | 信濃三郎左衛門尉(二階堂行綱) | 隠岐四郎左衛門尉(二階堂行久) |

| 四御馬 | 小野寺小次郎左衛門尉(小野寺通業) | 小野寺四郎左衛門尉(小野寺通時) |

| 五御馬 | 豊田太郎兵衛尉〈三浦家被官か〉 | 豊田次郎兵衛尉〈三浦家被官か〉 |

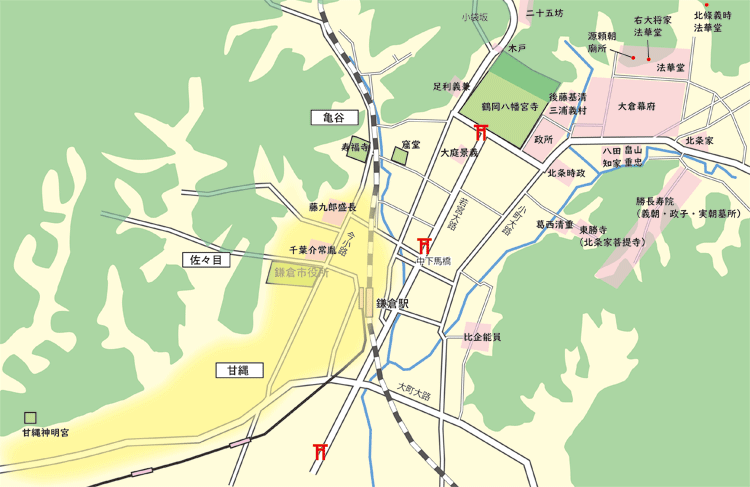

正月10日丑の刻(午前二時ごろ)、御所西御門の通りに面した三浦義村、後藤玄蕃頭基綱、若狭守泰村邸が火災で焼失した。この順番は南から北への屋敷についての記載か。すると、三浦邸は義村、泰村邸の二つに分かれ、その両邸の間には後藤基綱邸が挟まっていたということになるか。

|

| 鎌倉殿御所周辺想像地図 |

正月18日、修理権大夫時房と左京権大夫泰時はそろって小侍所に伺候し、「主計頭師員、毛利蔵人大夫入道西阿、玄番頭基綱、隠岐入道行西、加賀前司康俊等」が召されて「将軍家御上洛事」の評定が開かれた(『吾妻鏡』嘉禎四年正月十八日条)。評定は加賀前司康俊が奉行し、「御路次間條々事、悉被召付奉行人等」た。また、「諸人不可漏供奉、於信濃民部大夫入道行然者、可候御留主」と定められた。門出については、主計頭師員が奉行し、陰陽師を召して「来廿日御出門、廿八日可有御進発、而件日八龍也、御出門之後者不可憚事歟、但同択宜日、可有御進発之由、有申行之人、可為何様哉可計申者」と問うた。これに、安倍晴賢は「御出門之後強不及択日次、其故者、暫有御坐于御出門之所者、可准路次逗留之間也、然而以吉日御進発又可宜哉、来月二日三日可然之日也、此上猶可被問当道歟」と答えている。泰時は「早披露此趣、重可被尋問当道」と述べ、基綱が将軍頼経の御前へ行って説明すると、将軍頼経は「不可有御延引之旨仰切」った(『吾妻鏡』嘉禎四年正月十八日条)。こうして、正月28日の進発が延引なく行われることが決定する。

上洛に先立ち、正月20日に御弓始が行われた(『吾妻鏡』嘉禎四年正月廿日条)。射手については昨夕、頼経が突然義村に言い渡し、小侍別当の陸奥太郎実時に催促を命じている。

●嘉禎4(1238)年正月20日御弓始射手(『吾妻鏡』)

| 一番 | 小笠原六郎(小笠原時長) | 藤澤四郎(藤沢清親) |

| 二番 | 横溝六郎(横溝義行) | 松岡四郎(松岡時家) |

| 三番 | 岡部左衛門四郎 | 本間次郎左衛門尉(本間信忠) |

| 四番 | 三浦又太郎左衛門尉(三浦氏村) | 秋葉小三郎 |

| 五番 | 下河辺右衛門尉(下河辺行光) | 山田五郎 |

そして午の刻、将軍頼経は上洛のために御所を出立。頼朝以来の源家別邸である「秋田城介義景甘縄家」に入御した。夜には「左京兆并室家御出門、于駿河守有時第」した(『吾妻鏡』嘉禎四年正月廿日条)。

正月28日巳の刻、将軍頼経は上洛の途に就いた(『吾妻鏡』嘉禎四年正月廿八日条)。「随兵以下前後供奉人悉進発」したが、別当たる修理権大夫時房自身が「未及御出立、剩有囲碁会」といい、左京権大夫泰時はこれに「頻被勧申之」と頻りに進発を催促した。これに時房は「而彼祗候人等」を通じて「未被整旅具」と説明している。それではと、泰時は「被献野箭行騰等」したため、時房も酉刻には進発している。この日は「今日八龍日也、聊有其難歟之由、雖有傾申之族」といい、時房はこの八龍日の凶日の進発を避けるべきとする考えだったのではなかろうか。しかし、進発できない言訳は泰時によって看破され、旅具を提供されてしまったため、拒むこと能わず六時間後、やむなく進発の途に就いたとみられる。

正月28日、多数の御家人を率いた頼経は鎌倉を出立。2月15日に近江国野路駅に着陣すると、翌16日まで逗留し、2月17日の入洛についての行列が定められた。御家人の差配を行う小侍別当実時がこれを注進し、別当の時房及び泰時がこれを確認したのち実時に返され、実時がこれを頼経に示してその御判を受けて決定された(『吾妻鏡』嘉禎四年二月十六日条)。これによれば、泰村父「駿河前司随兵三騎相並、以家子三十六人為随兵」が先陣を命じられ、「家子三十六人」が義村の前を十二番の編成で進むこととなる。なお、泰村は義村家子の扱いではなく、「御所随兵」の六十二番に宇都宮修理亮泰綱、秋田城介義景とともに列している。こうして翌2月18日子の刻、義村を先陣として入洛した将軍頼経は、将軍上洛のために新造された六波羅御所に入御した。

●嘉禎4(1238)年2月18日頼経入洛供奉(太字は評定衆)

| 駿河前司随兵 | 一番 | 大河戸民部太郎 | 大須賀八郎 | 佐原太郎兵衛尉 |

| 二番 | 筑井左衛門太郎 | 筑井次郎 | 皆尾太郎 | |

| 三番 | 三浦又太郎左衛門尉 | 三浦三郎 | 山田蔵人 | |

| 四番 | 武小次郎 | 武三郎 | 武又次郎兵衛尉 | |

| 五番 | 秋葉小三郎 | 山田六郎 | 山田五郎 | |

| 六番 | 多々良小次郎 | 多々良次郎兵衛尉 | 靑木兵衛尉 | |

| 七番 | 安西大夫 | 金摩利太郎 | 丸五郎 | |

| 八番 | 丸六郎太郎 | 三浦佐野太郎 | 石田太郎 | |

| 九番 | 石田三郎 | 三原太郎 | 三原市兵衛次郎 | |

| 十番 | 長尾平内左衛門尉 | 長尾三郎兵衛尉 | 平塚兵衛尉 | |

| 十一番 | 壱岐前司 | 駿河四郎左衛門尉 | 遠藤兵衛尉 | |

| 十二番 | 駿河五郎左衛門尉 | 八郎左衛門尉 | 三浦次郎 | |

|

先陣 騎馬、郎従二人在前 |

駿河前司 (三浦義村) |

|||

|

御所随兵 各弓袋差一人、歩走三人在前 |

一番 | 小林小次郎 | 小林小三郎 | 真下右衛門三郎 |

| 二番 | 猪俣左衛門尉 | 荏原七郎三郎 | 河匂野内 | |

| 三番 | 二宮左衛門太郎 | 二宮三郎兵衛尉 | 二宮四郎兵衛尉 | |

| 四番 | 池上藤兵衛尉 | 小串馬允 | 多胡宮内左衛門太郎 | |

| 五番 | 大井三郎武蔵 | 品河小三郎 | 春日部三郎兵衛尉 | |

| 六番 | 高山五郎四郎 | 江戸八郎太郎 | 江戸高澤弥四郎 | |

| 七番 | 大胡左衛門次郎 | 伊佐四郎蔵人 | 大胡弥次郎 | |

| 八番 | 都筑左衛門尉 | 都筑左近将監 | 遠藤左衛門尉 | |

| 九番 | 山内藤内 | 山内左衛門太郎 | 西條与一 | |

| 十番 | 後藤弥四郎左衛門尉 | 佐渡五郎左衛門尉 | 伊勢藤内左衛門尉 | |

| 十一番 | 小野寺小次郎左衛門尉 | 小野寺四郎左衛門尉 | 薗田弥次郎左衛門尉 | |

| 十二番 | 紀伊次郎兵衛尉 | 豊田太郎兵衛尉相摸 | 豊田次郎兵衛尉 | |

| 十 三番 | 片穂六郎左衛門尉 | 和田左衛門尉 | 和田四郎左衛門尉 | |

| 十 四番 | 秩父左衛門太郎 | 倉賀野兵衛尉 | 那珂左衛門尉 | |

| 十 五番 | 中澤小次郎兵衛尉 | 中澤十郎兵衛尉 | 河原右衛門尉 | |

| 十六番 | 小河左衛門尉 | 河口八郎太郎 | 立河兵衛尉 | |

| 十七番 | 阿佐美六郎兵衛尉 | 塩谷民部六郎 | 福原五郎太郎 | |

| 十八番 | 下河辺左衛門尉 | 新開左衛門尉 | 大河戸太郎兵衛尉 | |

| 十九番 | 中野左衛門尉 | 俣野弥太郎 | 海老名四郎 | |

| 廿番 | 四方田三郎左衛門尉 | 塩谷六郎左衛門尉 | 蛭河四郎左衛門尉 | |

| 廿一番 | 栢間左近将監 | 多賀谷太郎兵衛尉 | 松岡四郎 | |

| 廿二番 | 本庄四郎左衛門尉 | 西條四郎兵衛尉 | 泉田兵衛尉 | |

| 廿三番 | 中村五郎左衛門尉 | 三郎兵衛尉 | 加治左衛門尉 | |

| 廿四番 | 阿保次郎左衛門尉 | 加治丹内左衛門尉 | 加治次郎兵衛尉 | |

| 廿五番 | 飯富源内 | 本庄新左衛門尉 | 那須左衛門太郎 | |

| 廿六番 | 進三郎 | 多賀谷右衛門尉 | 江帯刀左衛門尉 | |

| 廿七番 | 本間次郎左衛門尉 | 佐野三郎左衛門尉 | 高田武者太郎 | |

| 廿八番 | 小河三郎兵衛尉 | 平左衛門三郎 | 三村兵衛尉 | |

| 廿九番 | 長掃部左衛門尉 | 長右衛門尉 | 長兵衛三郎 | |

| 卅十番 | 豊田弥四郎 | 秋元左衛門次郎 | 須賀左衛門太郎 | |

| 卅一番 | 高山弥三郎 | 高山弥四郎 | 矢口兵衛次郎 | |

| 卅二番 | 薗田又次郎 | 木村弥次郎 | 木村小次郎 | |

| 卅三番 | 後藤三郎左衛門尉 | 後藤四郎左衛門尉 | 後藤兵衛太郎 | |

| 卅四番 | 伊達八郎太郎 | 中村縫殿助太郎 | 伊達判官代 | |

| 卅五番 | 佐竹八郎 | 結城五郎 | 佐竹六郎次郎 | |

| 卅六番 | 大曾祢太郎兵衛尉 | 大曾祢次郎兵衛尉 | 武藤左衛門尉 | |

| 卅七番 | 長三郎左衛門尉 | 長太右衛門尉 | 長内左衛門尉 | |

| 卅八番 | 善右衛門次郎 | 弥善太右衛門尉 | 布施左衛門太郎 | |

| 卅九番 | 得江蔵人 | 平賀三郎兵衛尉 | 得江三郎 | |

| 四十番 | 笠間左衛門尉 | 出羽四郎左衛門尉 | 狩野五郎左衛門尉 | |

| 四十一番 | 信濃民部大夫 | 三郎左衛門尉 | 肥後四郎左衛門尉 | |

| 四十二番 | 壱岐小三郎左衛門尉 | 足立木工助 | 壱岐三郎左衛門尉 | |

| 四十三番 | 佐原太郎左衛門尉 | 下総十郎 | 伊賀次郎左衛門尉 | |

| 四十四番 | 千葉八郎 | 相馬左衛門尉 | 大須賀左衛門次郎 | |

| 四十五番 | 内藤七郎左衛門尉 | 押垂三郎左衛門尉 | 春日部左衛門尉 | |

| 四十六番 | 近江四郎左衛門尉 | 豊前大炊助 | 加治八郎左衛門尉 | |

| 四十七番 | 武田五郎次郎 | 仁科次郎三郎 | 小野澤左近大夫 | |

| 四十八番 | 宇都宮新左衛門尉 | 氏家太郎 | 筑後左衛門次郎 | |

| 四十九番 | 和泉次郎左衛門尉 | 和泉新左衛門尉 | 和泉五郎左衛門尉 | |

| 五十番 | 佐原新左衛門尉 | 佐原四郎左衛門尉 | 佐原六郎兵衛尉 | |

| 五十一番 | 大井太郎 | 南部次郎 | 南部三郎 | |

| 五十二番 | 宇佐美与一左衛門尉 | 宇佐美弥次郎左衛門尉 | 関左衛門尉 | |

| 五十三番 | 少輔左近大夫将監 | 木工助 | 上総介太郎 | |

| 五十四番 | 筑後図書助 | 安積左衛門尉 | 伊藤三郎左衛門尉 | |

| 五十五番 | 佐渡二郎左衛門尉 | 佐渡三郎左衛門尉 | 帯刀左衛門尉 | |

| 五十六番 | 宇都宮四郎左衛門尉 | 宇都宮五郎左衛門尉 | 梶原右衛門尉 | |

| 五十七番 | 加藤左衛門尉 | 河津八郎左衛門尉 | 河越掃部助 | |

| 五十八番 | 小山五郎左衛門尉 | 宇都宮上條四郎 | 宮内左衛門尉 | |

| 五十九番 | 伊豆守 | 武田四郎 | 小笠原六郎 | |

| 六十番 | 薬師寺左衛門尉 | 淡路四郎左衛門尉 | 上野七郎左衛門尉 | |

| 六十一番 | 陸奥五郎太郎 |

毛利蔵人 (毛利蔵人季光) |

那波次郎蔵人 | |

| 六十二番 | 若狹守 | 宇都宮修理亮 | 秋田城介 | |

| 六十三番 | 遠江式部丞 | 越後太郎 | 遠江三郎 | |

| 六十四番 | 相摸六郎 | 北條左近大夫将監 | 宮内少輔 | |

|

着水干 各野箭 |

一番 | 駿河守 | 備前守 | 右馬権頭 |

| 二番 | 長沼淡路前司 | 大河戸民部大夫 | 大和守 | |

| 三番 | 天野和泉前司 |

玄蕃頭 (後藤玄蕃頭基綱) |

佐原肥前々司 | |

| 四番 |

肥後前司 (肥後前司為佐) |

江判官 | 伊賀判官 | |

| 五番 | 出羽判官 | 壱岐大夫判官 | 因幡大夫判官 | |

| 六番 |

左京権大夫 随兵三十人、着水干侍十八人、 其外打籠勢不可勝計 |

|||

| 後陣 |

修理権大夫 随兵二十人。着水干侍二十人、 其外打籠勢濟々焉 |

義村は郎従二人を率いて騎乗で列し、御家人二百騎あまりがあとに従った。このとき義村は七十歳を超える年齢だったと推測されるが、いまだ矍鑠とした老人だったのだろう。このときの義村の家子を見ると、子や孫のほか、守護国の安房御家人の安西氏、神余氏、丸氏、相模国の長尾氏、平塚氏などが主だった被官だったことがうかがわれる。

頼経は2月22日、「将軍家始御出」で「先大相国御亭、次御参一條殿」している(『吾妻鏡』嘉禎四年二月廿二日条)。「大相国」は外祖父の前大相国西園寺公経、「一條殿」は一條室町邸に住む実父の大殿道家であり、上洛のあいさつとと翌日の参内に関する相談とみられる。頼経はそのまま一條亭に宿泊したとみられ、翌2月23日、将軍頼経は一條殿より参内した(『吾妻鏡』嘉禎四年二月廿三日条)。三浦一族では佐原胤家、三浦氏村が供奉している。前駆六名のうち「江部権大輔兼康、左馬権頭盛長、皇后宮権大夫茂能」の三名は大殿道家が付けた人物と思われる。

●嘉禎4(1238)年2月23日参内供奉(『吾妻鏡』)

| 前駈 | 右馬権頭政村 | 江部権大輔兼康 |

| 宮内少輔泰氏 | 左馬権頭盛長 | |

| 備前守朝直 | 皇后宮権大夫茂能 | |

| 次御車〔八葉〕 | 藤原頼経 | |

| 候車左右 | 小河三郎兵衛尉 | 小宮左衛門次郎直家 |

| 本間次郎左衛門尉信忠 | 平左衛門三郎 | |

| 四方田五郎左衛門尉資綱 | 若兒玉小次郎 | |

| 飯富源内 | 修理進三郎宗長 | |

| 次衛府十人〔各布衣帯剣〕 | 源左衛門尉 | 和泉次郎左衛門尉景氏 |

| 宇都宮四郎左衛門尉頼業 | 河津八郎左衛門尉尚景 | |

| 肥前太郎左衛門尉胤家 | 佐渡帯刀左衛門尉基政 | |

| 薬師寺左衛門尉朝村 | 三浦又太郎左衛門尉氏村 | |

| 信濃三郎左衛門尉行綱 | 宇佐美藤内左衛門尉祐泰 | |

| 殿上人 | 左近中将親季朝臣 |

夜に小除目が行われ、頼経は「任権中納言令兼右衛門督」した(『吾妻鏡』嘉禎四年二月廿三日条)。頼経は貞永2(1233)年正月28日に一度権中納言に任じられているが(『公卿補任』)、翌文暦元(1234)年12月21日、頼経は「令叙正三位御」のため、その除目聞書が鎌倉へ届いた12月28日、「彼日被辞中納言」していた(『吾妻鏡』文暦元年十二月廿八日条)。その後、頼経は嘉禎元(1235)年11月19日、従二位に叙され(『公卿補任』『吾妻鏡』嘉禎元年十一月廿六日条)。翌嘉禎2(1236)年7月20日、正二位に昇叙している(『公卿補任』)。

頼経は権中納言と右衛門督に任じられた三日後の2月26日、「将軍家、令補検非違使別当給」ている(『吾妻鏡』嘉禎四年二月廿六日条)。

2月28日には頼経の「中納言等御拝賀」のため六波羅御所を出立したが、このとき頼経父の大殿道家がその出立に合わせて六波羅に渡御し、門外で下車してこれを見送っている。まず右衛門督頼経の先払として、右衛門府の番長以下が務め、前駆として道家が進めた被官五名(左馬権頭盛長、刑部少輔家盛、治部権大輔兼康、皇后宮権大夫茂能、中務権少輔時長)と、門葉足利泰氏ならびに家司一族の北條一門がこれを務めた(『吾妻鏡』嘉禎四年二月廿八日条)。

●嘉禎4(1238)年2月28日中納言等拝賀行列(『吾妻鏡』)

| 先一員 | 番長安利 | 府生為末 | ||

| 大志 | 少志家平 | |||

| 前駈 | 左馬権頭盛長 | 宮内少輔泰氏 | ||

| 刑部少輔家盛 | 備前守朝直 | |||

| 治部権大輔兼康 | 右馬権頭政村 | |||

| 皇后宮権大夫茂能 | 駿河守有時 | |||

| 中務権少輔時長 | 越後守時盛 | |||

| 御車 | 藤原頼経 | |||

| 候御車左右 | 丹治部右衛門尉 | 小河兵衛尉 | ||

| 丹治部左衛門次郎 | 本間次郎左衛門尉 | |||

| 平左衛門三郎 | 四方田五郎左衛門尉 | |||

| 立河三郎兵衛尉基泰 | 富所左近将監 | |||

| 池上藤七康親 | 飯富源内 | |||

| 先行 | 看督長四人 | |||

| 火長四人 | ||||

| 雑色 | ||||

| 衛府二十人〔下臈為先〕 | 大見左衛門尉実景 | 宇佐美与一左衛門尉祐時 | ||

| 宮内左衛門尉公景 | 宗宮内五郎左衛門尉 | |||

| 淡路四郎左衛門尉時宗 | 伊東三郎左衛門尉祐綱 | |||

| 武藤左衛門尉景頼 | 加藤左衛門尉行景 | |||

| 上野七郎左衛門尉朝広 | 信濃三郎左衛門尉行綱 | |||

| 近江四郎左衛門尉氏信 | 出羽三郎左衛門尉光家 | |||

| 肥前四郎左衛門尉光連 | 遠江次郎左衛門尉光盛三浦 | |||

| 壱岐三郎左衛門尉時清 | 駿河四郎左衛門尉家村三浦 | |||

| 関左衛門尉政泰 | 佐渡帯刀左衛門尉基政 | |||

| 小山五郎左衛門尉長村 | 大曾祢兵衛尉長泰 | |||

| 官人 | 主馬大夫判官家衡 | |||

| 随兵十人 | 一番 | 北條左近大夫将監経時 | 相摸六郎時定 | 足利五郎長氏 |

| 二番 | 若狹守泰村三浦 | 下野守泰綱宇都宮 | 秋田城介義景 | |

| 三番 | 武田六郎信長 | 小笠原六郎時長 | 千葉八郎胤時 | |

| 最末 | 上野五郎重光 | |||

| 扈従公卿二人 | 宰相中将実雄 | 三位中将公経 | ||

| 殿上人五人 | 左中将実光 | 権中将親季 | 二條少将孝定 | |

| 近衛少将実藤 | 左少将為氏 | |||

また、入洛時に随兵六十二番で泰村と並んだのは「宇都宮修理亮(宇都宮泰綱)」「秋田城介(安達景盛)」であったが、今回の供奉でも泰村は泰綱、義景と列している。なお、このとき宇都宮泰綱は「下野守」に任じられており、将軍頼経の任官と同時に「下野守」に転じたと思われる。

翌2月29日には、検非違使別当となった頼経の「大理庁始」が行われ、「検非違使廿六人皆参」った(『吾妻鏡』嘉禎四年二月廿九日条)。二十六人のうち「五位尉八人」で、頼経が出御して「各遂面拝」した。夜に入って頼経は御所に参内し、明方に退出。「前右府并准后御亭」に渡御して宿泊している。前右府は伯父の従一位実氏、准后は実氏の妹で頼経実母の藤原掄子である。翌30日早朝、頼経は西園寺邸を出立して六波羅御所へ帰還した。

その後、翌月の閏2月も在京した頼経は、3月7日、「将軍家令任権大納言給、又去督別当給」った(『吾妻鏡』嘉禎四年三月七日条)。3月19日、頼経は祖父の西園寺公経が所有する「北山別業」に渡御した。すでに前夜から公経や実父の大殿道家、伯父の前右府実氏ら一族が集まっており、頼経は歓待されたようである。頼経は「有御興遊等、半更還御六波羅」した。頼経の権大納言への昇進を祝う意味も込められていたのかもしれない。

3月30日、父義村と同じく六十年前の故右大将頼朝の挙兵時からの宿老「小山下野守従五位下藤原朝臣朝政法師法名生西」が卒去した(『吾妻鏡』嘉禎四年三月丗日条)。享年八十四。この頼経上洛には従っていなかったが、朝政入道は「去比、舎弟上野入道日阿相共於南都令登壇受戒」しており、この頃、弟の結城朝光入道とともに東大寺での受戒のために奈良へ上っていたのかもしれない。

朝政入道の卒去から二日後の4月2日、「若狭守泰村三浦、出羽守行義二階堂等被召加評定衆之由被仰下、各申領状」している(『吾妻鏡』嘉禎四年四月二日条)。泰村父の評定衆、駿河前司義村はすでに七十代後半、出羽守行義の父で評定衆だった「従五位下行隠岐守藤原朝臣行村法師法名行西」は、2月16日に「在伊勢国益田庄、此間向彼所」で八十四歳の生涯を閉じていた(『吾妻鏡』嘉禎四年二月十六日条)。家司時房および泰時は、朝政入道や行村入道の死を以て、上洛に供奉した評定衆「駿河前司(三浦義村)」「毛利蔵人(毛利季光)」「玄蕃頭(後藤基綱)」「肥後前司(狩野為佐)」に諮り、義村嫡子の若狭守泰村、故行村法師嫡子の出羽守行義の両名を評定衆に加えることにしたと思われる。なお、上洛に供奉した評定衆はいずれも将軍頼経と深い関係を持っていた人物で、のちの頼経騒動で評定衆を罷免された人々とほぼ一致するのである。

●嘉禎4(1238)年現在の評定衆(太字が頼経上洛に供奉)

| 摂津守師員 | 駿河前司義村 | 町野加賀前司康俊 | 紀伊権守行盛 |

| 矢野大和守倫重 | 玄蕃頭基綱 | 玄蕃允康連 | 相模大掾業時 |

| 斎藤左兵衛尉長定入道浄円 | 毛利蔵人季光 | 肥後前司為光 | 右衛門尉清原季氏 |

| 相模三郎資時入道真昭 |

4月7日、頼経の「大納言御拝賀」が行われ、「扈従公卿殿上人連軒」という(『吾妻鏡』嘉禎四年四月七日条)。頼経は大相国禅閤(西園寺公経入道)、大殿道家ら実力者の縁者であり、人々はこぞってこれに扈従したのだろう。4月11日には権大納言頼経の「直衣始」が行われている(『吾妻鏡』嘉禎四年四月十一日条)。

その7日後の4月18日、「将軍家令辞権大納言」(『吾妻鏡』嘉禎四年四月十八日条)した。これは故頼朝の先例に則ったものか。

6月5日には、頼経の春日社参詣が行われ、義村が先陣を務めた。まず義村の随兵六騎が先頭をつとめ、義村が続いた。先陣随兵は駿河前司随兵が務めており、長尾氏は三浦惣領家の家人となっていたことがわかる。ほか三浦惣領家の庶子がこれを務めており、続いて頼経の随兵として三十騎が続くが、その一番の先頭を切ったのが義村三男・河内守光村であった。

| 先陣 隨兵 |

一番 | 長尾平内左衛門尉景茂 | 長尾三郎兵衛尉光景 | ||

| 二番 | 三浦駿河四郎左衛門尉家村 | 三浦次郎有村 | |||

| 三番 | 三浦駿河五郎左衛門尉資村 | 三浦八郎左衛門尉胤村 | |||

| 先陣 | 駿河前司義村 | ||||

| 御所随兵 三十騎 |

一番 | 河内守光村 | 千葉八郎胤時 | 梶原右衛門尉景俊 | |

| 二番 | 下河辺右衛門尉行光 | 関左衛門尉政泰 | 三浦又太郎左衛門尉氏村 | ||

| 三番 | 佐渡次郎右衛門尉基親 | 佐竹八郎助義 | 相馬次郎左衛門尉胤綱 | ||

| 四番 | 氏家太郎公信 | 大曾祢兵衛尉長泰 | 壱岐三郎左衛門尉時清 | ||

| 五番 | 筑後図書助時家 | 伊東三郎左衛門尉祐綱 | 宇佐美与一左衛門尉祐時 | ||

| 六番 | 遠江次郎左衛門尉光盛 | 和泉次郎左衛門尉景氏 | 加藤左衛門尉行景 | ||

| 七番 | 武田六郎信長 | 大井太郎光長 | 近江四郎左衛門尉氏信 | ||

| 八番 | 若狹守泰村 | 秋田城介義景 | 佐原肥前前司家連 | ||

| 九番 | 相摸六郎時定 | 足利五郎長氏 | 河越掃部助泰重 | ||

| 十番 | 北條左近大夫将監経時 | 遠江式部大夫光時 | 陸奥掃部助実時 | ||

| 御車 | 藤原頼経 | ||||

| 御車左右 徒歩十五人 【直垂、帯剣】 |

江戸八郎太郎景益 | 山内藤内通景 | 品河小三郎実貞 〔各相替持御剣〕 |

池上藤兵衛尉康光 | |

| 中澤十郎兵衛尉成綱 | 本間次郎左衛門信忠 | 小河三郎兵衛尉直行 | 阿保次郎左衛門尉泰実 | ||

| 猪股左衛門尉範政 | 四方田五郎左衛門尉資綱 | 本庄新左衛門尉朝次 | 修理進三郎宗長 | ||

| 平左衛門三郎盛時 | 立河三郎兵衛尉基泰 | 荏原三郎貞政 | |||

| 水干 供奉 |

一番 | 武蔵守朝直 | 右馬権頭政村 | 宮内少輔泰氏 | 相摸守重時 |

| 二番 | 越後守時盛 | 甲斐守泰秀 | 下野守泰綱 | ||

| 三番 | 玄番頭基綱 | 壱岐大夫判官泰綱 | 豊前大炊助親秀 | 宇都宮判官頼業 | |

| 四番 | 肥後前司為佐 | 江大夫判官祐行 | 出羽判官家平 | ||

| 五番 | 大蔵少輔景朝 | 伊賀左衛門大夫光重 | 後藤佐渡判官基政 | ||

| 六番 | 和泉前司政景 | 大和前司祐時 | 信濃民部大夫行泰 | ||

| 後陣 | 左京権大夫 | 修理権大夫 |

この春日社参詣では、義村が自分の手勢で春日山を守ったという(『玉葉』)。義村の影響力の大きさを物語る逸話である。翌6日、頼経は春日社参詣を終えて京都六波羅に帰還した。

そして10月13日、頼経は9か月半にわたる在京を終えて京都を出立。10月29日に鎌倉に帰還した。なお、大役を果たした老父義村はこの上洛ののちあまり姿を見せなくなる。評定衆としての勤めは果たしているものの、主だった役割は泰村に譲っていたようである。

12月3日明け方、泰時の嫡男・左近衛将監経時が鳥狩猟のため大庭野に向かった。このとき経時十五歳。泰村は弟の駿河四郎左衛門尉資村、駿河五郎左衛門尉家村、そのほか弓の友の下河辺左衛門尉行光、北条遠江三郎左衛門尉時長、武田六郎信長、小笠原六郎時長らとともに経時に供して狩猟に興じている。さらに、12月12日の大雪の朝には、経時はふたたび泰村らを供に山内のあたりまで狩猟に出かけ、キジやウサギを多く獲た。経時と泰村兄弟の仲の良さがうかがえる。これには、泰村兄弟が経時の大叔父にあたるという血縁のほかにも、将軍頼経を通じた共通の考えがあったことが挙げられる。経時は天福2(1234)年3月5日、将軍頼経を烏帽子親として元服しており、六歳年上の将軍頼経を重んじる気持ちが強かったのだろう。頼経の上洛時には従兄弟の北条時定(時房の六男)とともに頼経の父・九条道家に召し出され謁見している(『玉蘂』)。また、泰村も父・義村から引き継いだ将軍家との情誼的な結びつきを重んじていたと思われ、将軍頼経を中心にした派閥ができつつあったと思われる。

12月28日、北条時房、北条泰時、北条朝時、北条政村、北条重時、足利泰氏、三浦義村、毛利季光入道、長井泰秀、安達義景らが頼朝法華堂、二位家(尼御台政子)法華堂、北条義時の法華堂に参詣しているが、これを最後に義村は『吾妻鏡』から見えなくなる。

延応元(1239)年11月21日、将軍頼経の側室・二棟御方(大宮殿)に男子が誕生した。泰村の父・義村にもおそらくこの報告は伝えられたと思われ、守り育てた将軍の子が誕生したことで非常に喜んだことだろう。しかし、その報告を聞いたわずか十余日後の12月5日酉刻、「前駿河守正五位下平朝臣義村卒、頓死、大中風」という。没年齢不詳だが、おそらく八十代後半の大往生だったと推測される。舅義村の訃報を聞いた前武州泰時は「故駿河前司邸」に馳せ参じ、聟の泰村ら義村の子たちに哀悼の意を表した。また、将軍頼経も左馬助光時を遣わしてその死を悼んだ。すでに故右大将の挙兵から加わった宿老も長沼前淡路守宗政、結城上野介朝光入道らがわずかに残るのみで、鎌倉家御家人の世代交代が進んでいる。

暦仁2(1239)年正月2日の泰時の沙汰による椀飯では、泰村は御調度役人を務めた。このとき五御馬を曳いた人物に「北条五郎兵衛尉時頼」の名が見えるが、数年後、泰村一族を死の淵に追い込むことになる北条時頼の十三歳の姿である。また、三浦氏と勢力を二分した秋田城介義景も見える。

●暦仁2(1239)年年1月2日椀飯(『吾妻鏡』)

| 御剣役人 | 右馬権頭政村 | |

| 御調度役人 | 三浦若狭守泰村 | |

| 御行縢役人 | 秋田城介義景 | |

| 一御馬 | 周防右馬助光時 | 修理亮時幸 |

| 二御馬 | 左近大夫将監経時 | 梶原右衛門尉景俊 |

| 三御馬 | 陸奥掃部助実時 | 原左衛門尉忠康 |

| 四御馬 | 大曾祢太郎兵衛尉長経 | 大曾祢次郎兵衛尉盛経 |

| 五御馬 | 五郎兵衛尉時頼 | 弥次郎左衛門尉親盛 |

そして、義村の死から約一月半後の延応2(1240)年正月23日の朝辰刻、「正四位下行修理権大夫平朝臣時房」は突然「口籠」り、夜に入って昏倒した。時房は泰時とともに鎌倉家の家政を担う名家司であり、その突然の急病に鎌倉家政は相当に混乱したことだろう。病態から「是若大中風歟」と、三浦義村同様に脳血管疾患と推測されている。日が変わった翌正月24日丑刻、卒去した(公的には午刻と公表)。享年六十六。義村、時房という幕府でもっとも力を持っていた二人が急逝したことで、巷では昨年2月22日に隠岐国の配所で崩御した後鳥羽上皇の祟りだと噂した。

●三浦・北条氏関係図●

●三浦義明――三浦義澄 +――――――三浦泰村

(三浦大介)(三浦介) | (若狭守)

∥ | ∥

∥―――三浦義村―+ 北条泰時――娘

∥ (駿河守) |(相模守)

伊東祐親―――娘 | ∥

(伊東入道) | ∥―――――――北条時氏 +―北条経時

| ∥ (修理権亮) |(武蔵守)

+―矢部禅尼 ∥ |

∥ ∥――――+―北条時頼―…―【北条得宗家】

∥ ∥ (相模守)

∥ 安達景盛――松下禅尼

三浦義明――佐原義連 ∥(秋田城介)

(三浦大介)(左衛門尉) ∥

∥ ∥――――――+―猪苗代経連―…―【会津猪苗代氏】

∥―――――佐原盛連 |(大炊亮)

∥ (遠江守) |

武田信光―――娘 +―佐原盛時――…―【相模三浦介】

(五郎) |(三浦介)

|

+―会津光泰――…―【会津蘆名氏】

(左衛門尉)

泰村は義村の死によって、名実ともに三浦惣領家を背負って立つこととなったが、義村の強大な影響力によって北条家と渡り合っていた三浦家は、彼の死によってその力を大きく衰退させることになる。泰時の妻であった義村娘(矢部禅尼)もすでに泰時と離縁して三浦一族の佐原盛連の妻となっていた。いつ離縁となったかは不明だが、嫡男・時氏が亡くなった直後かもしれない。そして、泰村の妻になっていた泰時娘も嘉禎2(1236)年に亡くなっており、北条家と三浦家における閨閥はすでに崩壊していた。それでもなお三浦氏が幕府内において大きな力を有していたのは、義村、泰村と泰時との情誼的な関係によるものだろう。そのうち大きな影響力を持っていた義村が亡くなった。もちろん泰時と泰村との間にも信頼関係に基づく情誼が合ったと思われるが、聟であり烏帽子子でもあった(と思われる)泰村に対しては、義村のような遠慮はもはや必要なくなっていたと思われる。

4月12日、将軍頼経は、義村の遺跡について、若狭前司泰村、河内前司光村、四郎左衛門尉家村、五郎左衛門尉資村、八郎左衛門尉胤村、七郎左衛門尉重村に安堵する下文を発給した。これを受けて泰村らは御所と泰時邸に御礼参りをしている。このとき泰村は「若狭前司」とあるので、すでに若狭守を辞官していたことがわかる。そして年明けまでの間、義村の子息たちは服喪していたと思われ、幕府の行事に列することはなかった。

仁治2(1241)年1月3日、名越朝時の椀飯に際し、泰村は御調度役人として列した。義村の喪明けの始めての役であろう。

●仁治2(1241)年年1月3日椀飯(『吾妻鏡』)

| 御剣役人 | 備前守時長 | |

| 御調度役人 | 三浦若狭前司泰村 | |

| 御行縢役人 | 遠山大蔵少輔景朝 | |

| 一御馬 | 周防左馬助光時 | 遠藤五郎左衛門尉 |

| 二御馬 | 遠江式部大夫時章 | 小井弖左衛門尉 |

| 三御馬 | 遠江修理亮時幸 | 広河五郎左衛門尉 |

| 四御馬 | 遠江五郎時兼 | 広河八郎 |

| 五御馬 | 陸奥七郎景時 | 平左衛門四郎 |

11月29日午後、若宮大路下下馬橋の辺りで小山一族と三浦一族が喧嘩となった。三浦一族と小山一族はかつて京都でも喧嘩に及んでおり、巨大な力を持っていた大豪族同士の心理的な反発心があったのだろう。普段は互いに交流を持って仲のよい関係だったが、ひとたび火がつくと荒々しい武家の本性をさらけ出したのかもしれない。

|

●三浦氏 三浦義村―+―三浦泰村

|

●小山氏 小山政光―+―小山朝政―――小山朝長――小山長村 |

この喧嘩が始まる前、若宮大路下下馬橋西側の遊郭で泰村、能登守光村、四郎式部大夫家村ら三浦一族の兄弟縁者が酒宴に興じていた。一方、若宮大路を挟んだ反対側の遊郭でも結城大蔵権少輔朝広、小山五郎左衛門尉長村、長沼左衛門尉時宗ら小山一族が宴会を行なっていた。そして結城上野十郎朝村が由比ガ浜で遠笠懸をしようと座を立って門外に出たとき、門前に犬がいたため、酔っていた朝村は犬に射掛けて失敗。放った箭は西側の三浦一党の酒宴の中に飛んでいってしまった。朝村は召使いにその箭を取りに行かせたが、この無礼な行いに怒っていた四郎家村が箭の引渡しを拒み、さらに悪口を浴びせかけたという。こうして互いの一族がここに集まり、一触即発の騒ぎになってしまったのだった。これを聞いた泰時は大変驚き、評定衆の後藤佐渡前司基綱と、家宰・平左衛門尉盛綱を派遣してこの騒ぎを収めた。

しかし、泰時はこの騒動を問題視し、当事者の三浦家村と結城朝村を出仕停止の処分にした。また、泰時は将軍頼経が中立を保ったことを評価する一方、孫・経時が伺候人を三浦方に遣わしたことを軽率至極とし、しばらく面会に及ばずと突き放した。さらに泰村、朝広ら一族を統率する立場の者も呼び出し、互いに一家の棟梁として事故を防ぐべきところ、却って自我を通して武威をひけらかすことはもってのほかであると強い調子で叱りつけた。

泰時は三浦氏や小山氏といった巨大な豪族出身の御家人も例外なく罰するときは罰するという姿勢を見せたことになる。とくに三浦氏については、義村生存中は彼の大きな政治的影響力でわがままもまかり通る部分があったが、泰村が惣領となった三浦氏に対しては他の御家人同様に扱うことを示した。そして、泰村兄弟と交流が深かった孫・経時が泰村に味方して祇候人を遣わしたこともけしからんと、我が孫ではあったが公平に罰した。

12月1日、泰時は御家人に対して、今後、酒宴については御所で行なわれるもののほかは禁止することを触れた。三浦氏と小山氏の騒乱を教訓にした沙汰であった。そして5日、経時の面会禁止の沙汰と家村・朝村の出仕禁止が解かれた。

このように政治的に卓越した手腕を発揮していた泰時であったが、すでに以前から病がちであったからだに、評定や供奉などの激務は重くのしかかっていたのだろう。仁治3(1242)年6月15日、武蔵守泰時入道は六十歳の生涯を閉じた。

泰時亡きあと、北条家の家督は経時が継ぐこととなるが、その影響力はまだあまり発揮されなかった。仁治4(1243)年1月1日の椀飯は足利左馬頭義氏入道が執り行うこととなり、剣役は前右馬権頭雅村、御調度は泰村、御行騰は佐々木壱岐前司泰綱がそれぞれ務めた。また1月5日の頼経の秋田城介義景邸への移徒の際には、若君・二棟御方は泰村邸に預けられた。

寛元2(1244)年3月6日、除目が行なわれ、泰村は正五位下に叙された。それまでは従五位上であったと思われる。

4月3日、頼経の若君の元服について沙汰があり、21日に行われることが決定した。そして4月21日、若君は六歳にして元服。加冠は経時がつとめ、名乗りは「頼嗣」とされた。次いで4月28日、除目が行なわれ、頼嗣は征夷大将軍、従五位下従右近衛権少将に任官。これ以降、頼経は「前大納言家」「大殿」と称されることとなるが、頼経はこのときまだ二十七歳の若者であった。

寛元3(1245)年5月26日、頼経は御所を頼嗣に譲り渡した。おそらく来月に決定していた頼嗣の婚姻に関係があったと思われる。そのようなあわただしい中で、経時が黄疸の症状が出て床に臥せった。そのころから頼経は後鳥羽上皇の供養のためにたびたび久遠壽量院で祈祷を行なうようになる。上皇の冥福を祈るとともに、その怨霊を恐れていたのかもしれない。経時の病状もその一端と推測があったのかもしれない。そして7月5日、頼経は久遠壽量院で出家を遂げ「行智」と号することになる。7月6日、将軍頼嗣は方違えのため、泰村邸に移った。

7月26日、将軍頼嗣の妻となる経時の妹・桧皮姫公が十六歳で御所へと移っていった。頼嗣六歳、桧皮姫十六歳の十歳違いの夫婦であった。桧皮姫には佐々木近江四郎左衛門尉氏信、小野澤次郎時仲、尾藤太景氏、下河辺左衛門次郎宗光が扈従した。

宇都宮泰綱―――――娘

(下野前司) ∥

∥

北条時氏―――+―北条経時

(修理亮) |(左近将監)

|

九条道家――藤原頼経 +―桧皮姫

(関白) (権大納言) ∥

∥ ∥

∥―――――――藤原頼嗣

∥ (右近衛権少将)

藤原親能―――近子

(権中納言) (大宮殿)

8月15日の鶴岡八幡宮寺の放生会では、大殿頼経入道ならびに将軍頼嗣が参じ、多くの御家人が供奉した。泰村も弟の能登前司光村、家村、資村らとともに列している。

●寛元2(1244)年8月15日放生会供奉人(『吾妻鏡』)

| 先陣 | 河越掃部助泰重 | 上総修理亮政秀 | 肥前太郎左衛門尉胤家 | 隼人太郎左衛門尉光義 |

| 上野弥四郎左衛門尉時光 | 天野和泉次郎左衛門尉景氏 | 大曽祢兵衛尉長泰 | 千葉七郎太郎師時 | |

| 遠江式部大夫時章 | 相模左近大夫将監時定 | |||

| 輿 | 大納言藤原頼経入道 |

藤原頼嗣 (征夷大将軍) |

||

| 随兵 | 佐竹八郎助義 | 式部兵衛太郎光政 | 千葉次郎泰胤 | 海上五郎胤有 |

| 木村太郎政綱 | 伊東六郎左衛門尉祐盛 | 武藤右近将監兼頼 | 渋谷十郎経重 | |

| 立河兵衛尉基泰 | 葛山次郎 | 平新左衛門尉盛時 | ||

|

御後 五位 六位 (布衣) |

前右馬権頭政村朝臣 | 遠江守朝直 | 北条左近大夫将監時頼 | 越後守光時 |

| 足利宮内少輔泰氏 | 陸奥掃部助実時 | 長井甲斐前司泰秀 | 三浦若狭前司泰村 | |

| 摂津前司師員 | 三浦能登前司光村 | 安達秋田城介義景 | 宇都宮下野前司泰綱 | |

| 上総権介秀胤 | 三浦駿河式部大夫家村 | 佐渡前司基綱 | 二階堂出羽前司行義 | |

| 狩野前太宰少弐為佐 | 毛利兵衛大夫広光 | 結城大蔵権少輔朝広 | 江石見前司能行 | |

| 佐々木壱岐前司泰綱 | 葛西伯耆前司清親 | 大河戸民部大夫俊義 | 春日部甲斐前司実景 | |

| 薗田淡路前司俊基 | 完戸壱岐前司家周 | 但馬前司藤原定員 | 隼人正光重 | |

| 町野加賀民部大夫康持 | 伊賀前司時家 | 但馬兵衛大夫定範 | 常陸修理亮重継 | |

| 小山五郎左衛門尉長村 | 梶原右衛門尉景俊 | 三浦駿河五郎左衛門尉資村 | 葛西壱岐六郎左衛門尉朝清 | |

| 弥次郎左衛門尉親盛 | 遠江次郎左衛門尉光盛 | 佐原遠江六郎兵衛尉時連 | 後藤佐渡五郎左衛門尉基隆 | |

| 安積六郎左衛門尉祐長 | 肥前太郎左衛門尉胤家(?) | 伊賀次郎左衛門尉光泰 | 大須賀左衛門尉胤氏 | |

| 宇佐美左衛門尉祐泰 | 加藤左衛門尉行景 | 中条出羽四郎左衛門尉光家 | 薬師寺新左衛門尉政氏 | |

| 関右衛門尉政泰 | 淡路又四郎左衛門尉宗泰 | 相馬五郎左衛門尉胤村 | 武藤左衛門尉景頼 | |

| 信濃四郎左衛門尉行忠 | 後藤次郎左衛門尉基親 | 一宮善右衛門次郎康有 | 小野寺四郎左衛門尉通時 | |

| 内藤七郎左衛門尉盛継 | 出羽次郎兵衛尉行有 | 佐竹六郎次郎 | 今川上野三郎国氏 | |

| 阿曽沼小次郎光綱 | 木内次郎胤家 | |||

|

後陣 随兵 |

畠山上野前司泰国 | 足利三河守頼氏 | 遠江五郎左衛門尉盛時 | 梶原左衛門太郎景綱 |

| 小山下野四郎長政 | 宇都宮新左衛門尉朝基 | 安達城次郎頼景 | 土屋次郎時村 | |

| 武田五郎三郎政綱 | 小野澤次郎時仲 | 山内藤内通景 | 廷尉 |

8月29日、京都にて重大事件が起こった。大殿頼経の外祖父・西園寺太政大臣公経入道覚勝が亡くなった。享年七十四。公経は京都における親鎌倉の最有力者であった。また、泰村や光村兄弟とも深く親交があり、とくに光村は頼経の側近としてたびたび京都への使者を務めていた。天福元(1233)年5月23日、光村は「前内府(公経)」が居住していた日野の禅亭に招かれ、「儲饗禄」だったという(『明月記』)。公経の死は頼経はもちろん、泰村にとって大きな打撃となったと思われる。9月29日、頼経入道は久遠壽量院において公経の追善供養を執り行った。

またこのころ、経時の外戚である安達義景が次第にその勢力を広げていた。義景は延応元(1239)年に評定衆に列して、幕政に参加している。一方、三浦氏は北条氏との閨閥はすでに崩壊しており、経時と泰村の情誼的な関係でその均衡は保たれていたと思われる。

9月4日、経時の妻が十五歳の若さで亡くなった。父は宇都宮下野前司泰綱であった。

寛元4(1246)年1月4日、頼経入道・将軍頼嗣の御行始の儀が行なわれ、経時邸へ入ることとなった。また、御台所と若君御前が泰時邸に渡御、頼嗣生母藤原近子と将軍御台所(経時妹)は安達邸に入った。三浦氏と安達氏の勢力の拮抗がうかがわれる。

1月19日、頼経入道の鶴岡八幡宮寺参詣が行なわれ、経時、泰村らが供奉している。しかし、この直後から経時の病状は再び悪化したようである。頼経らはふたたび祈祷を頻繁に行なうようになるが、経時の快復を願ってのものかもしれない。3月23日、経時は屋敷に弟の左近将監時頼を召すと、執権職を譲り渡した。経時は自らの命がもはや残り少ないこと、二人の息子がまだ幼少であることから、弟の時頼に託した形になったという。3月25日、時頼は頼経入道・将軍頼嗣に謁見して、執権職を相続した旨を報告。翌26日には執権として評定に臨んだ。その後、経時の病状は次第に悪化し、4月19日、病態が悪化したために出家して「安楽」と号した。そして閏4月1日、経時入道は三十三歳の若さで卒した。

経時の死と時頼の執権相続によって、大殿頼経入道・将軍頼嗣の周辺にも微妙な波乱を巻き起こすことになる。これまで頼経と経時の間にあった将軍尊重の気風は、時頼を担ぎ出すことによって自家の勢力を伸ばそうとする安達家の増長によって一変する。

+―安達泰盛 +―頼助

|(城九郎) |(大僧正)

| |

安達義景―+――娘 +―北条経時――+―隆時

(秋田城介) (松下禅尼) |(武蔵守) (権律師)

∥ |

∥――――――+―桧皮姫

+――娘 +―北条時氏 |

∥

|(矢部尼) |(修理亮) | ∥

| ∥ | +―藤原頼嗣

| ∥―――+――娘 |(征夷大将軍)

| ∥ ∥ |

| ∥ 足利義氏 +―北条時頼

| ∥ (武蔵前司) (左近将監)

| ∥ ∥

| 北条泰時――――娘 ∥

|(武蔵守) ∥ ∥

| ∥ ∥

三浦義村――+――――――+―三浦泰村 ∥

(駿河守) |(若狭前司) ∥

| ∥

+――娘 ∥

∥―――――――――娘

∥

大江広元―――毛利季光

(大膳大夫) (蔵人大夫)

閏4月2日、経時は佐々目の山麓の蓮華寺(鎌倉市笹目町)に埋葬された。この埋葬の直後の閏4月18日亥の刻(午後十時頃)、鎌倉に甲冑を着た武士が鎌倉のまちに満ちた。明け方に騒動は収まったが、18日には各地の御家人が多数鎌倉に押し寄せ、連日にわたって殺伐とした空気が鎌倉に満ちた。この騒擾は一月経っても収まらず、5月22日寅の刻(午前四時頃)には、秋田城介義景の甘縄屋敷周辺で戦闘が起こったようである。

この騒動について詳細は陳べられていないが、得宗家と激しく対立していた名越流北条越後守光時と、彼と親交のあった大殿藤原頼経入道の新執権時頼に対する強い反発があったと思われる。また、時頼の外戚として勢力を伸ばそうとした安達氏の影が大きく見える。

安達氏の祖・藤九郎盛長は『吾妻鏡』に頼朝の側近として名を見せて以来、歴史上に突如として姿を現す人物である。しかし、その前半生は杳として不明である。頼朝にいち早く味方した武蔵国の豪族・足立右馬允遠元の一族という系譜があり、両者は同族であるとも言われているが、両者の間に一族としての協力関係は見出せない。奥州藤原氏を追討する際の列順が隣同士になっていることなども両者が同族であるとの解釈があるが、その列順は必ずしも同族関係に限っておらず、足立氏と盛長が同族との解釈には大きな問題がある。

そもそも盛長に足立氏の領所に関係する家子・郎従の存在がうかがえない。盛長が武蔵足立一族であれば、足立郡周辺の武士を郎従に加えていたはずであろう。元久2(1205)年6月22日、幕府軍と畠山重忠の戦いの中で先陣を切った「安達藤九郎右衛門尉景盛」が率いていたのは、「野田与一、加治次郎、飽間太郎、鶴見平次、玉村太郎、与藤次等」であったが、彼らはいずれも盛長が守護や奉行人を受けた「三河国」と「上野国」ゆかりの三河国や上野国の武士、または武蔵国南部の鶴見郷の武士などである。三河国の豪族と思われる野田与一が筆頭に上げられているのには、盛長の出身と三河国とが深く関係しているからではないだろうか。

| 野田与一 | 三河国設楽郡野田郷(愛知県新城市野田) |

| 加治次郎宗季 | 武蔵国橘樹郡加瀬庄(川崎市) |

| 飽間太郎 | 上野国飽間郷(安中市秋間) |

| 鶴見平次 | 武蔵国鶴見郷(横浜市鶴見区) →仁治2(1241)年11月4日条に「秋田城介義景」の「別庄」があったことが記されている。 |

| 玉村太郎 | 上野国玉村御厨(佐波郡玉村町) →玉村右馬太郎泰清(元寇時の安達泰盛の側近) 玉村三郎盛清(元寇時の安達盛宗の側近) |

| 与藤次 | 不明 |

頼朝の母方の祖父・熱田大宮司季範はもともと三河国額田郡を領して「額田冠者」と号しており、野田氏の本貫・設楽郡とは隣接している。季範の子孫には「野田」を称す一族もあることから、大宮司家は設楽郡野田郷にも影響力を持っていたと推測される。おそらく盛長は大宮司家に出仕するなど、もともと大宮司藤原家と所縁の人物で、後白河院に出仕していた藤原範忠(季範嫡子)などと同様に京都に出仕していたのではないだろうか。

盛長はその後、熱田大宮司季範の娘が生んだ源頼朝の乳母・比企尼の娘で二条院出仕の丹後内侍の聟となり、おそらくその伝手で鎌倉に下り、頼朝の側近として仕えたのではないだろうか。そして治承4(1180)年8月4日以前、盛長と「因縁」のあった「洛陽放遊客」の「藤判官代邦通」が盛長の推挙によって頼朝の側近に加わっている。「因縁」とは具体的には記載がないが、京都での同僚か、または両者ともに「藤」のみの姓で記載されており同族という可能性もある。

こうして頼朝の被官として仕えることとなった盛長は、重要な使者を務めるなど頼朝の側近として重用され、幕府成立後も頼朝は盛長邸をたびたび訪れるなど、個人的な情誼が厚かったことがうかがえ、明らかにほかの御家人とは異なる待遇であった。これはほかの御家人たちと従った背景が全く異なることが大きな要因と思われる。ただ、盛長が頼朝の「被官・御内人」的な立場にあったことは、彼が幕府内に力を持つようになっても官途に就くことがなかったことからもうかがえる。また、盛長のそうした背景は、三浦氏などの優勢の御家人からは一段低く見られていた可能性もある。宝治元(1247)年6月5日、安達景盛入道は子の義景、孫の泰盛を招いて、

「和平の御書を若州に遣わされるの上は、向後は彼の氏族、独り驕を窮め、ますます当家を蔑如するの時、憖ひに対揚の所存を顕さば、還って殃に逢うべきの條、ここに置いて疑なし、ただ運を天に任せ、今朝須く雌雄を決するべし、曽て後日を期す事なかれ」

と告げており、三浦氏は頼朝被官から成り上がってきた安達氏を蔑ろにしていたのかもしれない。

盛長の「被官・御内人」的な性格は、安達氏が北条得宗家の縁戚になって大きな権力を持つようになっても代々継承されたのだろう。安達氏は京都への使者など、その後も連絡役を務めることが多かった。正治2(1200)年1月24日、安達源三親長が梶原景時誅殺の報告の使者として上洛しているが、おそらく彼も盛長と同族であろうと思われる。親長は9月25日、二階堂山城三郎行村とともに官途を所望し、その結果、幕府は彼らを靱負尉へ推挙している。承久の乱では「安達源三左衛門尉親長」として京方に属し、京軍の大将の一人として出陣し、敗れたのち逃亡し行方をくらました。

盛長が晩年に称した「安達」は、武蔵国足立郡ではなく、陸奥国安達郡に由緒があるのではないだろうか。推測するに盛長は奥州征討の功績に浴して陸奥国安達郡内に所領を得たのかもしれない(その証拠はない)。ただ、彼の子孫が東北に所縁の名字(大曽祢)や官途(出羽権介、秋田城介、陸奥守)を有することも、東北に何らかの関わりを持ったことをうかがわせる。「陸奥守」については北条一門の占有するところであったが、安達泰盛が任官すると、京都でも「如何」と驚かれた。

北条氏も安達氏もともに頼朝の側近から力をつけた氏族であるが、両者の決定的な違いは「信用」だろう。北条氏は安達氏同様に大きな領地もない伊豆国の豪族だったが、源家の外戚としての「信用」と頼朝の後ろ盾をもって、「外様」有力御家人(千葉氏、三浦氏、秩父氏、宇都宮氏、足利氏など)と縁戚関係を結び、さらには侍所など幕府の主要な政庁を牛耳り、頼朝の死後もその影響力を成長させ続けることに成功する。

対して、安達氏にはその「信用」がなかった。頼りにできたのは頼朝と北条政子の恩寵のみであった。それが端的に顕れているのが、正治元(1199)年8月の、源頼家による安達景盛の愛妾強奪事件である。景盛は頼家の命により、守護国である三河国の治安維持を命じられて出張するが、その隙を突いて頼家は景盛の妾を拉致してしまった。8月19日、景盛が恨みを抱いていると何者かが頼家に讒言したため頼家は怒り、景盛を誅殺するよう命じた。そして頼家側近の小笠原弥太郎長経が兵を率いて甘縄の安達邸を取り囲むが、このとき「鎌倉中の壮士等、鉾を争ひて競ひ集まる」と、安達邸へ多数の御家人が押し寄せたことがうかがわれる。景盛に味方する御家人は記載されていない。そして、この景盛の絶体絶命の危機を救ったのが、尼御台所(北条政子)であった。尼御台はこの騒ぎを聞くと直ちに甘縄の盛長邸に入り、息子の頼家に訓戒を与えた。しかし、大江広元は「此の如き事、規無きに非ず。鳥羽院の御寵、祇園女御は源仲宗が妻なり。しかるに仙洞に召すの後、仲宗を隠岐国に配流せらる」と冷ややかに言い放っている。景盛は幕府の宿老でありながらもどこか浮いた存在であった様子がうかがわれる。

翌20日、尼御台所政子は甘縄邸から御所に戻るが、このとき景盛に「昨日の計議を加え、一旦は羽林の張行止むと雖も、我すでに老耄なり。後昆の宿意を抑え難し。汝、野心を存ぜざるの由、起請文を羽林に献ずべし」と、今後は頼家の宿意による攻撃を防ぐことは難しいので、起請文を頼家に献上して野心はない旨を言上することを命じている。このことも尼御台政子の後ろ盾が唯一の拠り所であったことをうかがわせる。頼家が軽々しく景盛の妻を強奪したのも、これほど激昂したのも、安達氏が我が家の被官であるという認識があったからに他ならないのではないだろうか。

このような安達氏は有力御家人との間に閨閥をつくることができず、結果として北条得宗家と縁戚となることによって、家の維持を図ったと思われる。そして、大納言頼経入道の強い影響を受けた経時入道が危篤に陥ったとき、その弟でまだ年若い時頼を執権に擁立することに成功。彼を奉じることで外戚として、いわば得宗家のような立場を狙っていたのかもしれない。

宝治合戦で三浦泰村一族を葬り去ると、安達氏は得宗家外戚として大きな力を持つようになる。そして安達泰盛の代、安達氏の権勢は最高潮に達し、没落した御家人の一族を被官に取り込み、さらに有力御家人とも婚姻を結ぶなど、名実ともに有力御家人となっていった。安達一門は幕府最高執行機関である評定衆、引付衆の人数で北条一門と拮抗するほどに強大になる。泰盛は幕政改革を断行、次々に発布される法令は今でも通じるほど尤もな事が多く、泰盛の卓越した才能が花開いた。しかし、当時としては行き過ぎた感のある法令は、得宗や御内人(得宗被官)への規律も求めるようになり、御内人筆頭の内管領・平左衛門尉頼綱入道との対立が激化し、弘安8(1285)年11月17日、泰盛は得宗邸に出仕したところを殺害され、安達一族も全国で討たれて安達氏の主流は滅亡した(霜月騒動)。このとき討たれた御家人の多くが安達氏と血縁にある者たちであり、大部分の御家人はやはり得宗側についたのだろう。

5月24日になっても、鎌倉の騒動は鎮まらず、民衆は家財道具を持って逃げ出している。これを受けた時頼は、御家人に辻々の警固を命じ、御内人の渋谷一族には中下馬橋の警固をとくに命じている。すぐ北にある宇津宮御所の頼経入道に加担するものをここで取り押さえようということか。すると、御所に馳せ参じようとする狩野大宰少弐為佐がこの警固の衆に行く手を阻まれ、北条殿の味方となるならばお通ししようという言葉に激昂。乱闘騒ぎになっている。このように、御所へ向かおうとする御家人、時頼に加担しようとする御家人が巷にあふれて大騒動となっていた。

翌25日も、時頼は屋敷を御家人たちに固めさせて、御所との対立は頂点に達していた。ここに、御所から頼経入道側近の但馬前司定員が使者として時頼に面会を申し込んだ。しかし時頼は、屋敷へ入ることを拒絶し、御内人の諏訪兵衛入道と尾藤太平三郎左衛門尉に対応させて追い払った。このような対立の中で、御所にあった越後守光時は家人の呼び出しに名越邸へ戻ると、にわかに剃髪。時頼に髪を提出して逆心のないことを訴えた。また、弟の尾張守時章、備前守時長、右近大夫将監時兼もそれぞれ時頼に謝罪し、事なきを得る。また、遠江修理亮時幸は病と称して出家を遂げている。そして、その断罪の対象は頼経入道の身辺にも及び、頼経入道の京都以来の側近・但馬前司定員は出家させられ、その子・兵衛大夫定範も同類として処罰された。

5月26日、時頼の屋敷に右馬権頭政村、陸奥掃部助実時、秋田城介義景が呼び出され、内々に決せられることがあった。その詳細は伝わっていないが、おそらく挙兵を企てた名越光時の追放と、前将軍家の京都への追放について話し合われたと思われる。

|

三浦義村―+―三浦泰村 |

6月6日深夜、泰村の弟・駿河四郎式部大夫家村がひそかに時頼の側近・諏訪兵衛入道蓮佛のもとを訪れ、なにやら相談事をしたという。諏訪蓮佛は家村を屋敷に残して時頼邸を訪れ、この相談事を伝えているが、この往復は三度にも及んだという。明け方になって家村は諏訪邸をあとにした。家村の相談事は不明だが、頼経入道とは縁の深い三浦氏は、今回の騒動にはとくに加わっていないという弁明をしていたのかもしれない。また、今回の反乱に加担したとされている上総権介秀胤の妻は泰村・家村とは姉妹に当たるため、それについての弁解もあったと思われる。

翌7日、時頼は、今回の騒動に頼経入道・名越光時方として加わった後藤佐渡前司基綱、狩野前大宰少弐為佐、上総権介秀胤、町野加賀前司康持を評定衆から除く決定を下す。町野康持はさらに問注所執事の職も剥奪されている。これら一連の事件を「寛元政変」という。

6月10日、時頼邸で5月26日の内々の協議に続いて本日も内談が設けられた。今回は、前回の右馬権頭政村、陸奥掃部助実時、秋田城介義景のほかに、泰村も加えられている。頼経と密接な関係を持っていた泰村からも、頼経追放について忌憚のない意見を求めるためであったと思われる。ほかに得宗御内人の諏訪兵衛入道、尾藤左衛門尉が列している。

6月13日、名越越後守光時入道蓮智は伊豆国に流された。また、上総権介秀胤も鎌倉を追放されて上総国へと帰国した。秀胤は房総の千葉一族を代表する人物であり、両総に強大な影響力を持っていた。そして頼経ともその下向に供奉して以来、親交を持っていた。秀胤を追放することで頼経入道方の力は大きく削がれることとなる上、評定衆から大豪族・千葉氏の影響力も取り去ることができたわけである。同時に最大の政敵であった名越流北条氏の政治的抹殺にも成功、そして、もっとも厄介だった頼経入道を京都へ戻すことも決定し、時頼・安達氏の独裁的な政治的基盤は大きくなった。

6月27日、頼経入道は佐介の北条越後守時盛邸に入り、上洛の門出の儀が執り行われた。ここに時頼が参列した様子はうかがえない。そして7月1日、時頼は門出の祝いとして頼経入道の宿所に酒肴を届けさせているが、やはり両者が対面した様子はない。その後もおそらく対面はされることなく、7月11日明け方、頼経入道は上洛の途についた。事実上の鎌倉追放である。その供奉に選ばれた面々は、頼経と親密な関係を持っていた後藤基綱、狩野為佐、三浦光村らも選ばれている。

●寛元4(1246)年7月11日頼経入道上洛供奉(『吾妻鏡』)

|

京都に祇候 すべき人 |

前讃岐守親実 | 前石見守能行 | 前隼人正光景 | 山城入道元西 |

| 信濃権守 | 隼人太郎左衛門尉光盛 | 信濃右馬允 | 高橋右馬允光泰 | |

| 弥五郎右馬允盛高 | 斎藤左衛門尉清時 | 藤四郎左衛門尉秀実 | 十郎兵衛尉 | |

| 路地送迎の人 | 相模右近大夫将監時定 | 後藤前佐渡守基綱 | 狩野前太宰少弐為佐 | 三浦前能登守光村 |

| 島津前大隅守忠時 | 二階堂前筑前守行泰 | 主計頭頼行 | 毛利蔵人経光 | |

| 下妻四郎長政 | 大曽祢左衛門尉長泰 | 結城上野弥四郎左衛門尉時光 | 宇都宮五郎左衛門尉泰親 | |

| 三浦駿河五郎左衛門尉資村 | 佐原肥前太郎左衛門尉胤家 | 武藤左衛門尉景頼 | ||

7月28日、頼経一行は粟田口を経て入洛、六波羅探題北条重時の若松邸に入った。供奉の御家人たちは8月1日まで京都に滞在したのち、鎌倉への帰途につき、8月12日、鎌倉に戻った。この帰途の際、三浦光村は頼経との別れに、二十年にわたる懐旧を思い、御簾の前で泣き崩れてしばらく退出しなかった。光村はその後、人々に「相構へて今一度鎌倉中に入れ奉らん」と言ったという。この発言は幕政批判と三浦氏の横暴に繋がる重大なもので、問題視され、のちの宝治合戦への布石となってしまう。

|

| 鶴岡八幡宮 |

8月15日からの放生会では、先陣の随兵に景盛の子・城九郎泰盛が見える。三浦氏からは若狭前司泰村、駿河式部大夫家村、駿河五郎左衛門尉資村が供奉に加わっている。ただし光村ら頼経昵懇の御家人は参列していない。

翌16日の流鏑馬の際には、すでに決まっていた射手の一人が急病で辞退することになり、家村に射手が命じられた。しかし家村は、身に耐えざることとして辞退を申し出たため、続いて泰村にその命が下った。このため泰村は席を立つと、家村の前に行き、ただちに命に応じるよう諭した。しかし、家村はなおも射るための馬がないと逃げたため、泰村はこのような場合に備えて用意していた名馬・深山路を曳いて家村に渡した。こうして断る理由を失った家村は布衣の装いを改めて射手の装束を着、深山路にまたがると四番手の射手として疾走。その姿を人々は褒め称えた。

9月1日、時頼は泰村を屋敷に呼ぶと、政治向きについて相談を持ちかけた。政治が自分の独りよがりで行なわれてしまうことを恐れ、六波羅の相模守重時を鎌倉に召還して、連署として万事を談合によって行なうことにしたいと考えていたが、泰村が反対していると聞いたために、屋敷に招待した旨を伝えている。泰村がどのような返答をしたのかは不明だが、重時が実際に下向したのは、宝治合戦後であるため、このときには断念したと思われる。

宝治元(1247)年1月1日、時頼の沙汰で椀飯が行なわれた。御剣役には前右馬権頭政村、調度役には能登前司光村、行騰は島津大隈前司忠時がそれぞれ担当している。政村は三浦義村の烏帽子子、島津忠時は三浦家村の舅であり、時頼は三浦氏を重用する姿勢を見せていたのかもしれない。このような中で、三浦氏が見下していた安達一族に危機感があったことは察せられる。

4月4日、高野山に住していた秋田城介景盛入道覚地がにわかに鎌倉に馳せ戻り、甘縄の安達邸に入った。景盛入道は数日の間滞在することになる。景盛が急に帰倉した理由はわからないが、三浦氏の権勢拡大と我が子孫たちのふがいなさに居ても立ってもいられなくなったのが真相か。

4月11日、景盛入道は時頼邸を訪れて、時頼と秘密の談合を行なっている。どのようなことが話されたかは不明だが、景盛入道は三浦氏を「傍若無人」としており、彼らを追捕する必要があると訴えたのかもしれない。そして甘縄に戻った景盛入道は、子の秋田城介義景と孫の九郎泰盛に対しても「三浦一党、当時武門に秀で傍若無人なり。漸々澆季に及わば、われらが子孫、定めて対揚の儀に足らずか。もっとも思慮を廻らすべきのところ、義景と云ひ泰盛と云ひ緩怠の稟性、武備無きの条は奇怪」と子や孫への訓戒も欠かさなかった。この高野入道の鎌倉下向帰参によって、三浦氏と安達氏は決定的な対立を深めていってしまう。

安達氏と三浦氏の関係は深い溝があったが、時頼との間はどうだったのだろう。5月6日、時頼は泰村の次男・駒石丸を養子に迎えており、時頼はすでに縁戚関係になくなっていた三浦氏をふたたび親族として取り込むことを考えたのではないだろうか。13日に将軍・頼嗣の御台所となっていた時頼の妹が十八歳の若さで亡くなってしまうと、その服喪のために泰村邸に移っていることからも、時頼と泰村の関係は悪くなかったと推測されるのである。

しかし、5月21日に鶴岡八幡宮の鳥居の前に「泰村が傍若無人の余り厳命に背くことがあり、近日中に誅罰を加える」という旨の立て札が立てられたころから状況は変わって行った。だが、時頼はこの日も三浦邸にあり、おそらくこの立て札は安達一党の策謀によるものであろう。しかし、この立て札を人々はみな読んだという。人々は泰村が近々処罰されることを信じ、噂しあったと思われ、自ずから三浦家にゆかりの御家人の耳にも届く。このため、彼らは甲冑を着て集まり出したのはやむをえないことと思われる。

|

| 大倉御所南庭の池園汀付近か |

時頼は三浦邸で十日もの間世話になっていて、はじめは泰村の挙兵について信じようとはしなかったが、三浦一族が集まっているにもかかわらず、時頼のもとに挨拶に参じる者はなく、さらに逐電した泰村所縁の土方右衛門次郎が鶴岡八幡宮寺に奉納した「彼の一類の叛逆に与すべからず、霊神の冥助を加え、安全を護らしめ給うべし」という願文を時頼が読んだことで、疑いの心が芽生え、さらに夜に甲冑の音が聞こえ出すと、謀叛はもはや顕かになったかとにわかに三浦邸を出立して、邸に帰ってしまった。泰村はこれを聞き、あわてふためいて時頼のもとへ出頭し、陳謝したという。

5月28日、時頼は三浦一党の反逆の疑いについて慎重に裏付けを取り始めた。ひそかに使者を泰村や一党の近くに派遣して調べさせた。すると、彼らは甲冑を取り寄せて屋敷内に整え置き、安房や上総の領所からも甲冑を取り寄せていたというが、とくに隠している様子はないという報告であった。三浦氏は官位も俸禄もほかの御家人とは一線を画す繁栄を見せ、ときには傍若無人な振る舞いもあった。しかし、頼経入道の帰洛については彼らの力を持ってしても押し留めることは叶わず、京都に追放となる。そして、三浦能登前司光時は幼少のころから頼経に近侍して二十年余、ふたたび鎌倉に頼経を復帰させることを悲願にしていると公言してはばからなかった。頼経が名越光時らと謀って時頼を追放しようと画策した余韻が冷めやらぬなかで、こうした光村の態度は時頼にとって危険分子に思えたのだろう。

6月1日、時頼はなおも泰村への疑念を確認するため、佐々木近江四郎左衛門尉氏信を使者として泰村邸に遣わした。氏信は泰村邸の侍の上座に座ると、泰村と対面して事の次第を告げた。すると、氏信の目には弓数十張、征矢や鎧櫃など、合戦準備とも思えるほどの武具が映った。氏信はこれについて糾すため、郎党の友野太郎をして邸内の武備を捜索させたところ、厩や侍に積み置かれていた鎧唐櫃は百二三十合にも及んでいた。そして泰村は氏信を居間に案内すると、執権時頼からの「仰せ」を承った。どのような「仰せ」であったかはわからない。

その後、泰村は氏信と雑談を交わしたという。泰村は「このところの騒動については、みなこの身から出たものであろう。兄弟ともに多くの御家人をはるかに凌駕した官途を得て、泰村はすでに正五位下である。その他、一族も多く官位を得て、守護職数カ国、庄園数万町、すべてわが三浦家が管轄している。もはや栄達はここに極まっており、ここにいたっては讒訴されたことへの慎みをしよう」と返事をし、氏信は時頼邸に戻って報告した。

しかし、6月2日には、近隣の御家人が鎌倉に馳せ参じ、執権邸に集まり始めた。もはや三浦泰村の挙兵は間違いないという風評が飛び交ったためと思われる。ここに、三浦一族である佐原遠江守盛連の子息、佐原太郎経連、比田次郎広盛、次郎左衛門尉光盛、藤倉三郎盛義、六郎兵衛尉時連が、惣領である泰村と決別して味方に馳せ参じた。もう1人の弟・五郎左衛門尉盛時が遅参していたため、光盛は門扉が閉まっては参入することができないと慌てたが、時連は門が閉ざされたところで彼の参入の妨げにはならないと宥める。その言葉が終わらないうちに門袖を飛び超えて庭に降り立った男こそ盛時であった。兄弟は再会を喜び、人々もこれを見て感じ入ったという。彼らの母親は時頼の祖母であり、その所縁で時頼に加担したという。

6月3日、泰村の屋敷内に檜板に記された落書があった。

「此程世間乃さはぐ事、何ゆへとかしらで候、御辺うたれ給ふべき事なり、思ひまいらせて、御心得のために申候」

泰村はこれを受け取ると、「身に凶害在らんと為す仁の所為」と怒り、叩き割った。その「仁」こそ、陰で暗躍していた安達氏に他ならないであろう。

泰村は時頼に使者を遣わし、「泰村においては更に野心を存ぜずと雖も、物怱に国の郎従等を催され、来集有らん事、定めて讒訴の基か。これに依り御不審有るべきは、早く追い下しむべし。もしまた誡侘せらるべき上の事あらば、衆力なくば、御大事を支えるべからず、進退宜しく貴命に随うべし」と弁明をしている。

しかし翌4日になっても三浦家の領所から侍たちが続々と鎌倉に入り、西御門の三浦邸は甲冑を着た侍たちであふれていた。また、一方でほかの御家人や時頼の祇候人らも鎌倉に群集し、その数は日を追うごとに膨れ上がっていた。鎌倉のまちには殺伐とした雰囲気が漂っていた。これを見た時頼は、鎌倉の保奉行に対して、鎌倉に集まった武士は、本日中に鎌倉から退散するべき旨を発令。これは三浦家にも伝えられたと思われる。

この命を受け、三浦邸に入っていた関左衛門尉政泰は鎌倉を退出し、常陸国の本領に戻ろうとしたが、その途中で泰村追討の命が下ったという一報を聞き、ふたたび踵を返して、夜、鎌倉に入った。また深夜には、泰村邸に毛利蔵人入道西阿の妻(泰村妹)が訪れ、夫の毛利入道を三浦方に引き入れてみせると告げている。泰村の思惑とは裏腹に、世間は戦いは避けられないものとして動いていた。

6月5日、時頼は「泰村を討つ心はない」という誓書をしたため、平左衛門盛綱入道盛阿に持たせて泰村のもとに走らせた。泰村は盛阿を対面所に迎えて誓書を披き、拝読してひどく喜び、ただちに返事を申し述べた。泰村の返事を受けた盛阿は席を立って帰っていったが、泰村はそのまま座り込んでいた。この数日間の騒動で緊張の極地にいたところに時頼の書状を見て一気に緊張が解けて立ち上がることもできなかったのだろう。妻が心配して彼の前に湯漬けを持ってきたが、彼は一口すすると戻してしまった。それほどの緊張が泰村を襲っていたと思われる。

一方、時頼が泰村へ和平の使者が遣わされたことを聞いた安達景盛入道は、子の義景、孫の泰盛を招いて、

「和平の御書を若州に遣わされるの上は、向後は彼の氏族、独り驕を窮め、ますます当家を蔑如するの時、憖ひに対揚の所存を顕さば、還って殃に逢うべきの條、ここに置いて疑なし、ただ運を天に任せ、今朝須く雌雄を決するべし、曽て後日を期す事なかれ」

|

| 太鼓橋(この辺りに赤橋) |

と告げると、義景は三浦家討伐の兵を揚げ、城九郎泰盛、大曽祢左衛門尉長泰、武藤左衛門尉景朝、橘薩摩十郎公義以下親族を率いて尼縄邸を馳せ出て、八幡宮寺赤橋を渡って陣を構えた。この景盛入道の発言からも、名門泰村は頼朝の寵愛のみで大きな顔をしていた小官僚上がりの安達氏を「蔑如」していた様子がうかがわれる。三浦氏を討たずば、彼らはますますわれら安達家を見下すだろうと、景盛入道は意を決して個人的な恨みを晴らすべく兵をあげたと思われる。ただし、この背景には時頼の密かな連絡があった可能性も否定できない。それは、景盛らが兵を動かして八幡宮寺に陣を構えたとき、時頼の使者・平入道盛阿が時頼邸にまだ帰っていなかったほど、彼らの用兵は迅速だったことである。これは時頼邸から安達邸にも何らかの連絡が届いていたことをうかがわせる。もちろん時頼邸に詰める義景の家人が伝えたとも考えられるが、それほど安達勢の動きは早かった。

|

| 筋交橋址(橋向こうの右側が大倉御所西角際) |

安達勢の橘公義が筋交橋を北進して三浦邸に鏑矢を射掛けたときには、三浦家の中では戦いは回避されたという安堵感が漂っていたことだろう。奇襲は成功した。宮寺を守衛していた御家人たちはみな安達勢に加わったというが、神聖な神域である赤橋内に陣を構えた安達勢は幕命と称していたことだろう。

泰村は奇襲を受けて、時頼の騙まし討ちかと感じたかどうかはわからないが、取り急ぎ家子や郎従に防戦を命じた。このとき、橘公義はひそかに屋敷内に進入し、泰村の近くのあばら家に身を潜めていたが、これに気づいた泰村の郎従・小河次郎に射殺された。公義自身も弓の名人であったが、自らそれによって命を落としたことは皮肉か本望か。

両者の戦いがはじまるころ、盛阿は時頼邸に馳せ帰り、安達党と三浦党の交戦を報じた。時頼も泰村が兵を集めて鎌倉を混乱に陥れた罪の赦免を斡旋していたが、もはや交戦しているのであればもはやこれまでである、とし、まず御所を守るために陸奥掃部助実時を派遣し、北条六郎時定を大手の大将軍として三浦党攻めに向かわせた。安達氏を是としたのは、やはり外戚であったということと、三浦氏の勢力の大きさは潰しておくに限るという計算が働いたのだろう。執権が三浦氏追討に動いたことで御家人も次々に時頼のもとに参じた。しかし、毛利蔵人入道西阿は、泰村の妹である妻の説得に応じて泰村邸に馳せ向かっている。毛利入道は大江広元の子であり、評定衆の一員という幕閣の重鎮でもあった。彼が三浦勢に味方したことはゆゆしき事態であったが、時頼は慌てず御所に参じ、将軍頼嗣に面会し、「奇謀」を廻せたという。火攻めを行うことを進言したのかもしれない。

折節、北風が南風に変わった。御所方は泰村邸南隣の家に火をつけ、そのくすぶった煙が南風に乗って三浦邸を襲った。泰村ら三浦一党はその煙に咳き込み、ついに屋敷を燻り出された。屋敷を逃げ出た三浦党は、すぐ東にある頼朝の法華堂に篭った。法華堂はひとつの寺としての形をなしており、塀をめぐらし、寺門もあるしっかりとした構えになっていたと思われる。

|

| 永福寺址 |

三浦党の中で、ひとり能登守光村の手勢は東の永福寺の中に篭っていて、泰村へともに永福寺で敵を迎え撃とうと提案したが、泰村はすでに覚悟を決めており、同じ死ぬならばこの故右大将家の御影の前で最期を遂げようではないかと光村に法華堂まで来るように指示。光村はこれに応じて永福寺を出て法華堂に向かった。この途中、道を固めていた御所方の長井甲斐前司泰秀の家人や中条出羽前司行義、和泉前司行方らの中を突破している。

光村は法華堂に入ると、すでに堂内にあった毛利入道西阿、泰村、家村、資村、大戸川大隈前司重隆、美作前司時綱、甲斐前司実章、関左衛門尉政泰らとともに、堂内に掲げられていた頼朝の御影画の前に列して、互いに往時を語り合った。西阿はもとより念仏行者であり、列していた緒人を浄土宗に則って得度させ、光村も念仏を唱えたという。

そのころ、幕府の軍勢が法華堂の寺門を打ち破り、石階段を駆け登ってきた。三浦党は彼らを防ぎとめ、戦いは六時間にも及んだほど長期戦となった。この法華堂の戦いでは、北条武蔵蔵人太郎朝房の活躍が目覚しかったという。しかし朝房は父から義絶されていて家人がひとりもおらず、馬もやせ馬、鎧もないという有様での突撃は無謀であったが、力の限り戦った。そして力尽き討たれようとしたところを、泰村の郎従・金持次郎左衛門尉によって助けられ、命を全うした。

|

| 伝義時法華堂址(頼朝法華堂址) |

法華堂内では、最後におよび、光村は前将軍頼経入道の命を受け、三浦家を執権とする旨を受けていたが、泰村が押し留め続けたために失敗し、ついに妻子とも別れる羽目になった恨みを陳べたという。その憤怒のあまり、自ら顔面に刀をあてて切り刻むと、人々に吾とわかるか、と尋ねたという。凄まじいまでの怨念である。光村の血は頼朝の御影にも飛び散り、さらに自害の態を晒すよりは法華堂も焼いてしまおうと進言するが、泰村は御影に血をつけて穢したことも、堂を焼くことも、右大将家に対する不忠であるとして制止した。

そして、泰村は最期を迎えるにあたって心穏やかに、

|

| 伝三浦一族やぐら |

「数代の功を思へば縦ひ累葉たりと雖も罪条を宥めらるべし。何況や義明以来四代の家督たるをや。また北条殿外戚たり、内外の事補佐するの處、一往の讒に就きて多年の昵を忘れ、忽ち誅戮の恥を与へらる。恨みと悲しみを計会する者なり。後日定めて思ひ合はせらる事あらんか。但し故駿河前司殿、他門の間より多くの死罪を申し行ひ、彼の子孫を亡ぼし訖んぬ。罪報の果たす所か。今すでに冥土に赴くの身、北条殿に恨みを奉るべきにあらず」

と、涙を流し声震えながら累々と陳べたという。時頼が、外戚であり政治的にも補佐し続けた我々を、ただ一度の讒言で多年にわたる誼みを反故にして滅亡に導いたことは非常な恨みと悲しみである。北条家も後日、必ず同じ目にあうことであろう。と、北条家に対する恨みを述べるとともに、父の故駿河前司義村は多くの御家人を抹殺してきたので、その報いが来たのであろう、今となっては時頼に恨み事をいうことはやめよう、と三浦家滅亡は三浦家の罪業の酬いであると言い聞かせるように、従容と自刃して果てた。泰村四十四歳。そして、主だったもの二百七十六名、家子、郎従ら合わせて五百余名がこの法華堂で自殺し、繁栄を極めた三浦家嫡流はここに滅亡した。

三浦義村―+―三浦泰村

(駿河前司)|(若狭前司)

|

+―三浦家村

|(式部大夫)

|

+―娘

∥

上総権介秀胤

(上総権介)

三浦一党が頼朝法華堂に滅んだ翌日の6月6日、時頼は上総国に追放していた前評定衆の上総権介秀胤追討の命を同族の大須賀左衛門尉胤氏、東中務丞胤行入道素暹に下した。秀胤は泰村の妹聟であった。

翌日、胤氏・素暹は上総一宮大柳館を取り囲んだが、千葉一族の代表者たる秀胤を討つことは憚られたと推測され、積極的な攻撃には出ていない。そしてわずかな矢合わせののち、秀胤はかねて用意していた薪に火をつけ、子の式部大夫時秀、修理亮政秀、上総五郎左衛門尉泰秀、六郎景秀とともに自害した。このとき、所領をめぐって仲違いをしていた弟・埴生時常も秀胤のもとへ駆けつけ、ともに自害している。人々はこれを美談と讃えた。この戦いでは結局、百六十三人が自害したという。館の猛火に寄せ手の大須賀胤氏らは軍を引き、結局、秀胤らの遺骸を見つけることができなかった。

東素暹の娘は、秀胤の子・左衛門尉泰秀に嫁いでおり、その間に1歳の幼い男子がいた。素暹から見れば外孫にあたる。素暹は時頼に懇願してこの男の子のほか、秀胤に繋がる子供たちの命をすべて助けている。下記はそれを伝える『吾妻鏡』の一文。

●『吾妻鏡』宝治元年六月十一日条

●『吾妻鏡』宝治元年六月十七日条

◆宝治合戦時の千葉氏略系譜(■:幕府方、■:秀胤方、■:助命された子ども)

千葉常胤―+―千葉胤正―――+―千葉成胤 +―埴生時常―――――男子(4歳)

| | |(次郎)

| | |

| +―境常秀―――+―上総秀胤―――+―時秀 +―男子(5歳)

| (平次兵衛尉) (上総権介) |(式部大夫) |

| | |

+―大須賀胤信――+―通信――――――胤氏 +―政秀――――+―男子(3歳)

|(四郎左衛門尉)|(太郎左衛門尉)(次郎左衛門尉)|(修理亮)

| | |

| +―重信 +―景秀

| |(七郎左衛門尉) |(六郎)

| | |

| +―範胤 +―男子(1歳)

| (八郎左衛門尉) |

| +―泰秀

| (五郎左衛門尉)

| ∥―――――――男子(1歳)

+―東胤頼――――――重胤――――――胤行―――――――娘

(六郎大夫) (平太) (素暹入道)

6月8日、常陸国で関左衛門尉政泰の郎従と小栗次郎重家が合戦した。関政泰は泰村の妹の夫で、右大将家法華堂で自刃している。おそらく小栗重家は「宗たる親類兄弟等は、子細に及ばず、召取らるべし」という時頼の命に応じて関政泰を攻めたのだろう。関家の郎従は屋敷に火を放ち逃亡した。その火勢は強く周辺数町が延焼したという。小山一族である関氏の繁栄振りがうかがわれる。

その後も金持次郎左衛門尉や大須賀八郎左衛門尉範胤、豊田太郎兵衛尉、豊田次郎兵衛尉ら与党が次々と捕縛されたが、さらに泰村の後家(鶴岡八幡宮寺別当の法印定豪妹)と二歳になる男子、光村の後家(後鳥羽院北面の医王左衛門尉能茂法師娘)と産まれたばかりの子供、家村の後家(島津大隈前司忠時娘)と三人の嬰児、駿河三郎員村の子供が召し出され、加藤河津伊豆守尚景に召し預けとなった。この後家は、時頼が泰村に与えた誓書を時頼に返却している。泰村は生前、これを重宝として大切にするよう妻に申し付けていたという。妻はこの指示を守って守緒に結び付けて、三浦邸を逃げたときも身につけて離さなかった。時頼もこれを聞いて大いに感動したという。

6月20日、泰村の弟で奥州に派遣されていた駿河八郎左衛門尉胤村は、一門が滅亡したという報を聞いて出家。小山大夫判官長村のもとに出頭して鎌倉に召し進められた。おそらく彼は泰村の奥州の所領を管理していたと思われ、泰村領の陸奥国名取郡にいたのかもしれない。そしてこの日、泰村の本領でもあった相模国矢部郷が戦勝御礼として鶴岡八幡宮寺に寄進された。また、21日には三浦一門の佐原十郎左衛門尉泰連、三郎秀連が陸奥国で討ち取られた。

●宝治合戦で自害・討死した人々

| 三浦氏 | 三浦若狭前司泰村 | 三浦次郎景村 | ||

| 三浦駒石丸 | 三浦能登前司光村 | 三浦駒王丸 | 三浦駿河式部四郎家村 | |

| 三浦五郎左衛門尉資村 | 三浦九郎重村 | 三浦又太郎式部大夫氏村 | 三浦次郎朝氏 | |

| 三浦三郎忠氏 | 三浦三郎員村 | 三浦平判官太郎左衛門尉義有 | 三浦次郎高義 | |

| 三浦四郎胤泰 | 三浦次郎家康 | |||

| 佐原氏 | 佐原十郎左衛門尉泰連 | 佐原次郎信連 | 佐原三郎秀連 | 佐原四郎兵衛尉光連 |

| 佐原六郎政連 | 佐原七郎光兼 | 佐原十郎頼連 | 佐原肥前太郎左衛門尉胤家 | |

| 佐原四郎左衛門尉光連 | 佐原六郎泰家 | 佐原七郎左衛門太郎泰連 | ||

| 長江氏 | 長江次郎左衛門尉義重 | |||

| 和田高井氏 | 高井兵衛次郎実茂 | 高井三郎実泰 | 高井四郎太郎実村 | |

| 大河戸氏 | 大河戸大隅前司重隆 | 大河戸次郎太郎左衛門尉重村 | ||

| 三浦諸流 | 多々良次郎左衛門尉 | 石田大炊助 | 平塚左衛門尉光広 | 平塚太郎 |

| 平塚小次郎 | 平塚三郎 | 武左衛門尉 | 武一族 | |

| 秋庭又次郎信村 | ||||

| 千葉氏 | 上総権介秀胤 | 上総式部大夫時秀 | 上総修理亮政秀 | 上総五郎左衛門尉泰秀 |

| 上総六郎秀景 | 埴生次郎時常 | 臼井太郎 | 臼井次郎 | |

| 印東太郎 | 印東次郎 | 印東三郎 | 下総三郎 | |

| 毛利氏 | 毛利蔵人大夫入道西阿 | 毛利兵衛大夫光広 | 毛利次郎蔵人入道 | 毛利三郎蔵人泰光 |

| 毛利吉祥丸 | ||||

| 稲毛・ 河崎庄 |

稲毛左衛門尉 | 稲毛十郎 | 榛谷四郎 | 榛谷弥四郎 |

| 榛谷五郎 | 榛谷六郎 | 春日部甲斐前司実景 | 春日部太郎広実 | |

| 春日部次郎実秀 | 春日部三郎 | |||

| 長尾氏 | 長尾平内左衛門尉景茂 | 長尾新左衛門尉定村 | 長尾三郎為村 | 長尾次郎左衛門尉胤景 |

| 長尾三郎左衛門尉光景 | 長尾次郎兵衛尉為景 | 長尾新左衛門四郎 | ||

| 故別当 公卿家人 |

白河判官代 | 白河七郎 | 白河八郎 | 白河式部丞 |

| 鎌倉家 奉行人? |

能登左衛門大夫仲氏 | 宮内左衛門尉公重 | 宮内太郎 | 宮内弾正左衛門尉 |

| 宮内十郎 | ||||

| 宇都宮氏 | 宇都宮美作前司時綱 | 宇都宮掃部助時村 | 宇都宮五郎 | |

| 波多野氏 | 波多野六郎左衛門尉 | 波多野七郎 | ||

| 関氏 | 関左衛門尉政泰 | 関四郎 | 関五郎左衛門尉 | |

| 佐貫氏 | 佐貫次郎兵衛尉 | |||

| 佐野氏 | 佐野左衛門尉 | 佐野太郎 | 佐野小五郎 | |

| 土用氏 | 土用左兵衛尉 | 土用五郎 | ||

| 遠藤氏 | 遠藤太郎左衛門尉 | 遠藤次郎左衛門尉 | ||

| 岡本氏 | 岡本次郎兵衛尉 | 岡本次郎 | ||

| 橘氏 | 橘大膳亮惟広 | 橘左近大夫 | 橘蔵人 | |

| 得富氏 | 得富小太郎 |

●生死不明人

| 三浦駿河式部大夫家村 |

●生け捕りの人々

| 三浦駿河八郎左衛門尉胤村入道 | 金持次郎左衛門尉 | 毛利文殊丸 | 豊田太郎兵衛尉 | 豊田次郎兵衛尉 |

| 長尾次郎兵衛尉忠景 | 美濃左近大夫将監時秀 | 大須賀八郎左衛門尉範胤 |

●逐電した人々

| 小笠原七郎 | 大須賀七郎左衛門尉重信 | 土方右衛門次郎 |

上記で見る限り、宝治合戦では泰村には多くの有力御家人が味方をしていることがわかる。長尾一族と大須賀兄弟は三浦氏の家子、毛利氏・上総氏・関氏・臼井氏は三浦氏の縁戚であった。稲毛氏・榛谷氏が味方についているのは、両氏滅亡後に三浦氏に預けられてそのまま家子になったためかもしれない。そして、稲毛氏の伝手で宇都宮時綱一家を引き入れたか。時綱の母は稲毛重成入道の娘である。また、時綱の妹が嫁いだ土御門通成卿の叔母が泰村の妻であり、そちらの関わりもあるかもしれない。ほかにも相模国の勇族・波多野氏、常陸大掾一族・豊田氏なども味方についており、三浦氏の影響力の強さが見て取れる。

三浦泰村

(若狭守)

∥

∥

土御門通親――+―娘

(内大臣) |

+―土御門通方―――――土御門通成

|(大納言) (内大臣)

| ∥

+―定豪 ∥

(鶴岡八幡宮寺別当) ∥

∥

北条時政―――――娘 ∥

(遠江守) ∥―――――――――娘

宇都宮頼綱

(下野守)

∥―――――――――宇都宮時綱

+―稲毛重成―――+―娘 (美作前司)

|(三郎左衛門尉)|

| ?

| |【義村家子?】

| +―稲毛左衛門尉

| |

| +―稲毛十郎

|

| 【義村家子?】

+―榛谷重朝―?―――榛谷四郎――――+―榛谷弥四郎

(四郎左衛門尉) |

+―榛谷五郎

|

+―榛谷六郎

●三浦氏周辺系図(■:三浦方 ■:幕府方)

三浦義明―+―椙本義宗―+―和田義盛

(三浦介) |(太郎) |(左衛門尉)

| |

| +―和田宗実―――高井重茂――――――高井実茂―+―高井実泰

| (三郎) (兵衛尉) (兵衛次郎)|(三郎)

| |

| +―高井実村

| (四郎太郎)

|

+―三浦義澄―+―三浦義村――+―三浦朝村―――+―三浦氏村―――三浦忠氏

|(三浦介) |(駿河守) |(小太郎) |(又太郎) (三郎)

| | | |

| | | +―河津朝氏

| | | |(次郎)

| | | |

| | | +―三浦員村

| | | (三郎)

| | |

| | +―三浦泰村―――+―三浦景村

| | |(若狭守) |(次郎)

| | | |

| | | +―三浦景泰

| | | |

| | | |

| | | +―駒孫丸

| | | |

| | | +―駒鶴丸

| | | |

| | | +―駒石丸

| | | |

| | | +―有駒丸

| | | |

| | | +―駒若丸

| | | |

| | | +―駒増丸

| | | |

| | | +―皆駒丸

| | | |

| | | +―娘

| | | ∥

| | | 小田陸奥太郎左衛門尉

| | |

| | +―三浦光村―――――駒王丸

| | |(能登守)

| | |

| | +―三浦家村

| | |(式部大夫)

| | |

| | +―三浦資村

| | |(五郎左衛門尉)

| | |

| | +―三浦長村

| | |(六郎左衛門尉)

| | |

| | +―三浦重村

| | |(七郎左衛門尉)

| | |

| | +―三浦胤村

| | |(八郎左衛門尉)

| | |

| | +―娘

| | | ∥―――――――+―毛利光広

| | | 毛利季光 |(兵衛大夫)

| | |(蔵人入道西阿) |

| | | +―毛利光正

| | +―娘 |(次郎蔵人入道)

| | | ∥ |

| | | 関政泰 +―毛利泰光

| | |(左衛門尉) |(三郎蔵人)

| | | |

| | | +―吉祥丸

| | | |

| | | 北条泰時 +―――――――――娘

| | |(武蔵守) ∥

| | | ∥―――――――――北条時氏―――北条時頼

| | +―矢部尼 (修理亮) (左近将監)

| | ∥

| | 佐原盛連

| | (左衛門尉)

| |

| +―大河戸重隆―――――大河戸重村

| |(大隈守) (太郎左衛門尉)

| |

| +―三浦胤義――――+―三浦義有

| |(平九郎判官) |(太郎左衛門尉)

| | |

| | +―三浦高義

| | |(三郎兵衛尉)

| | |

| | +―三浦胤康―――三浦家康

| | |(判官四郎) (次郎)

| | |

| | +―大津尼

| | ∥―――――北条時村

| | 北条政村 (陸奥守)

| | (相模守)

| +―娘

| ∥―――――――+―平時秀

| 境常秀――+―上総介秀胤 |(式部大夫)

|(上総権介)|(上総権介) |

| | +―平政秀

| +―埴生時常 |(修理亮)

| (次郎) |

| +―平泰秀

| |(左衛門尉)

| |

| +―平景秀

| (六郎)

|

+―大多和義久――大多和義成―――――大多和義胤―+―大弐房――+―大多和光胤

|(三郎) (次郎) (七郎) | |(五郎太郎)

| | |

| +―娘 +―娘

| ∥ ∥

| 臼井四郎太郎 臼井左衛門太郎

|

+―多々良義春――多々良明宗―――――多々良重家―――多々良義重

|(五郎) (四郎) (四郎太郎) (次郎左衛門尉)

|

| 三浦義村―――+―三浦泰村 +―佐原経連

|(駿河前司) |(若狭前司) |(太郎)

| | |

| +―矢部禅尼 +―比田広盛

| ∥ |(次郎)

| ∥ |

| ∥―――――+―藤倉盛義

+―佐原義連―――+―佐原盛連 |(三郎)

(十郎左衛門尉)|(遠江守) |

| +―佐原光盛

| |(四郎左衛門尉)

| |

| +―佐原盛時

| |(五郎左衛門尉)

| |

| +―佐原時連

| (六郎兵衛尉)

|

+―佐原家連―――+―佐原胤家

|(三郎左衛門尉)|(太郎左衛門尉)

| |

| +―佐原光連

| |(四郎左衛門尉)

| |

| +―佐原泰連

| (六郎)

|

+―佐原政連―――――佐原泰連

|(七郎左衛門尉) (七郎左衛門太郎)

|

+―佐原泰連―――+―佐原信連

(十郎左衛門尉)|(次郎)

|

+―佐原秀連

|(三郎)

|

+―佐原光連

|(四郎)

|

+―佐原政連

|(六郎)

|

+―佐原光兼

|(七郎)

|

+―佐原頼連

(十郎)

6月28日、召し籠められていた三浦胤村入道は平盛綱入道を通じて、亡父義村は勲功を尽くして幕府に奉公しており、その息子として反逆を考えることなどありえないと訴え、時頼も評定に上せるべき旨を告げた。この胤村は命を永らえ、子孫は御家人に復帰。駿河国に子孫を伝えた。また、逐電した家村の子孫も続いている。

6月29日、結城上野入道日阿(結城朝光)が下総国結城から鎌倉に登って、時頼邸に参上した。このとき日阿七十九歳。三浦義村・泰村とは頼朝に従って戦いに明け暮れていた頃からの知音であり、かつて朝光が頼家の逆鱗に触れて誅されそうになったとき、義村が親身になって救ってくれた恩もあった。時頼の面前で、朝光は泰村らを思って涙を流し、私が鎌倉にあれば決して泰村らを誅伐という恥にあわせなかったものを…と言い放った。時頼としては泰村を討った張本人であるが、朝光入道の我を忘れた述懐を却って愛おしいと感じ、罪に問わなかった。

●三浦義澄周辺系図

●三浦義明―+―三浦義澄―+―三浦泰村

|(駿河守) |(若狭守)

| |

+―娘 +――娘

∥ | ∥―――――安西明景

大河戸広行 | 安西景益 (太郎)

|(三郎)

|

+――娘

| ∥―――――天野景氏

| 天野政景 (左衛門尉)

|(和泉守)

|

+――娘

∥―――+―平時秀

上総介秀胤 |(式部大夫)

(上総権介) |

+―平政秀

|(修理亮)

|

+―平泰秀

|(左衛門尉)

|

+―平景秀

(六郎)

7月18日、六波羅探題として北条相模左近大夫将監長時が任じられた。これはこれまで探題を務めていた相模守重時を連署とするための措置であるが、この重時の連署就任については、かつて時頼が泰村に相談していたことであった。

7月24日、宝治合戦の穢を忌むためか、時頼はふたたび御所の移転を提案。筑前前司行泰と大曾祢左衛門尉長泰を奉行として10月14日より工事を開始することが決定した。

ここに見える大曽祢長泰は安達氏の一族である。安達氏は御家人であると同時に「源家の家子」的な役割をいまだに継承していた様子があり、長泰は宝治合戦の報告を京都に伝える使者、安達義景も時頼の使者として重時に連署の領状を遣わす使者になるなど、源家なきあとは北条得宗家の中に取り込まれ、幕府の御家人でありながら得宗家「御内人」的な活動も見せている。つまり、北条得宗家を拠り所として、家格の低さを補いつつ勢力の拡大を図ったのだろう。しかし、伝統的御家人の三浦家からは蔑ろな態度を取られており、その劣等感から策をめぐらし、宝治合戦を引き起こして三浦一族を抹殺することに成功した。そして三浦氏惣領家が滅んだのちは、北条得宗家を後ろ盾にして権勢を強めていく。