~晩秋の鎌倉編~

理智光寺は貞永元(1232)年12月27日に、有力御家人の後藤佐渡守基綱が故将軍・源実朝の追善供養のために建立した大蔵堂がもとになったともされる古いお寺。かつてお寺はこの辺りにあり、東側の谷津に開けた寺院だったようです。実はこの寺も、明治時代に津和野派国学者中心の神祇局が中心になって行った「廃仏毀釈」の犠牲になった名刹です。いまはぽつんと住宅街に碑だけが建っています。

理智光寺は貞永元(1232)年12月27日に、有力御家人の後藤佐渡守基綱が故将軍・源実朝の追善供養のために建立した大蔵堂がもとになったともされる古いお寺。かつてお寺はこの辺りにあり、東側の谷津に開けた寺院だったようです。実はこの寺も、明治時代に津和野派国学者中心の神祇局が中心になって行った「廃仏毀釈」の犠牲になった名刹です。いまはぽつんと住宅街に碑だけが建っています。

もちろん「国学」自体は決して悪い思想ではありませんが、不幸にも国学の思想がもとになって皇国史観、極端な国粋主義といった無茶苦茶な妄想が生まれ、結果として太平洋戦争に繋がりました。

建武2(1335)年7月23日、足利直義の命を受けて大塔宮護良親王を暗殺した淵辺義博は、東光寺(現在の鎌倉宮)内に親王の首を置き捨てたので、理智光寺の長老が供養して、寺の後ろの山に埋葬したとされます。現在では「護良親王墓所」として神式で祀られています。

建武2(1335)年7月23日、足利直義の命を受けて大塔宮護良親王を暗殺した淵辺義博は、東光寺(現在の鎌倉宮)内に親王の首を置き捨てたので、理智光寺の長老が供養して、寺の後ろの山に埋葬したとされます。現在では「護良親王墓所」として神式で祀られています。

その山は理智光寺跡の裏山で、苔むした参道の先に長い階段がどーんと続いています。周りには誰もいないので、ちょっと寂しい感じ。リスが参道の木を登ったり降りたりしています。階段の近くまで行ってみると、さらに長く感じる階段です。好き好んで登る人ってあまりいなさそうです。階段には手すりもなく、転んだらちょっと危なげな急勾配。

頑張って階段を登り切った! と思ったら、直角に折れてまたちょっと階段。その先に、大塔宮護良親王の墓所がありました。親王のお墓なので、一応宮内庁の管轄になっています。柵には錠が下がっていて中に入ることはできません。なかなか寂蒔として鳥のさえずりしか聞こえてきませんが、しずかな環境は親王にとってはいいのかもしれません。

頑張って階段を登り切った! と思ったら、直角に折れてまたちょっと階段。その先に、大塔宮護良親王の墓所がありました。親王のお墓なので、一応宮内庁の管轄になっています。柵には錠が下がっていて中に入ることはできません。なかなか寂蒔として鳥のさえずりしか聞こえてきませんが、しずかな環境は親王にとってはいいのかもしれません。

次の目的地は足利家の菩提寺で鎌倉五山の一つ、浄妙寺です。

足利家は頼朝と同様にその祖を八幡太郎義家に求められ、保元の乱時の源義康(足利義康)は源義朝と並んで一手の大将を任じられた家柄でした。義朝の子である頼朝と、義康の子である義兼は、ともに母親が院近親である藤原季範(熱田大宮司)の血縁者であり、さらに義兼の妻は頼朝妻・平政子の妹という頼朝とかなり近い血縁関係にありました。足利家当主は鎌倉期においては将軍家司たる北条家とも婚姻関係を持ち続け、鎌倉での存在感は大きなものがありました。そして鎌倉末期の足利家当主となった足利高氏(のちの足利尊氏)は、後醍醐上皇の天気を奉じて丹波国で鎌倉に反旗を翻し、一門の新田小太郎義貞、岩松五郎経家を鎌倉に遣わして陥落させ、覇府鎌倉を滅ぼしました。その後、武家をまとめて京都に武家政権をつくりあげ得たのも、足利家の血統が多分に影響していたんでしょう。

源義家―+―源義親―源為義―――――源義朝 +―源頼家

| (左馬頭) |

| ∥―――――――――――源頼朝 |

| ∥ ∥―――+―源実朝

| ∥ ∥

| ∥ ∥

| 藤原季範――+―女子 北条時政―+―平政子

| (熱田大宮司)| |

| | |

| +―藤原範忠―女子 +―女子

| ∥ ∥

| ∥ ∥――――足利義氏―足利泰氏―足利頼氏―足利家時―足利貞氏―足利高氏

| ∥ ∥ (足利尊氏)

| ∥ ∥

| ∥――――――足利義兼

| 【弟】

+―源義国――――――――――――+―足利義康

|

|【兄】

+―新田義重―――新田義兼―新田義房―新田政義―新田政氏―新田基氏―新田朝氏―新田義貞

旧大倉御所前の金沢街道を東へしばらく歩いていくと、開けた場所に出ます。郵便局がある広場ですが、ここから浄妙寺の参道になります。まっすぐ桜並木の間を歩くと、浄妙寺の山門前に出ます。門前には大きな石塔がありますが、これはもともと足利義兼が建立した当時は真言律宗寺院(今は臨済宗)であり、律宗僧の供養塔と思われます。

旧大倉御所前の金沢街道を東へしばらく歩いていくと、開けた場所に出ます。郵便局がある広場ですが、ここから浄妙寺の参道になります。まっすぐ桜並木の間を歩くと、浄妙寺の山門前に出ます。門前には大きな石塔がありますが、これはもともと足利義兼が建立した当時は真言律宗寺院(今は臨済宗)であり、律宗僧の供養塔と思われます。

山門をくぐって、拝観料100円を納めます。実は境内に飼われているネコがいて、名前は「ソックス」君といいます。体はトラ模様で手足が白く靴下を履いているように見えるので、そう名づけられたそう。夏場に行ったときには、ソックス君はあまりの暑さに土の上にのびていました。今回も彼がいるのかどうかちょっと受付の人に聞いてみました。すると、受付小屋の奥でウロウロしているのがソックス君とのこと。しかし、寒いためかどうも小屋から出たがらないようだす。境内にはもう一匹、ハナというよく馴れたメスネコがいるらしく、「会ったら頭をなでなでしてやってくださいねぇ~」と言っていました。

山門をくぐって、拝観料100円を納めます。実は境内に飼われているネコがいて、名前は「ソックス」君といいます。体はトラ模様で手足が白く靴下を履いているように見えるので、そう名づけられたそう。夏場に行ったときには、ソックス君はあまりの暑さに土の上にのびていました。今回も彼がいるのかどうかちょっと受付の人に聞いてみました。すると、受付小屋の奥でウロウロしているのがソックス君とのこと。しかし、寒いためかどうも小屋から出たがらないようだす。境内にはもう一匹、ハナというよく馴れたメスネコがいるらしく、「会ったら頭をなでなでしてやってくださいねぇ~」と言っていました。

このお寺はあまり色づく木が多くないので、紅葉の名所というには当てはまりませんが、色づきのある木がいくつかあります。とくに墓地にのぼる入口の左側に一本、赤モミジがありますが、この寺では一番見事な赤でした。墓地には足利尊氏の父・足利貞氏のお墓という五輪塔が建っていますが、実際のお墓かどうかは不明だそう。かつてはここには足利家代々の廟所として「光明院」という塔頭がありました。

浄妙寺本堂の西側の高台には、レストランと手作りパン屋、ちょっとしゃれた庭があります。レストランは行ったことはありませんが、人が並んでいるので人気なんでしょう。手作りパン屋も人だかりです。試食もでき、フルーツパンが美味しかったですね。

浄妙寺本堂の西側の高台には、レストランと手作りパン屋、ちょっとしゃれた庭があります。レストランは行ったことはありませんが、人が並んでいるので人気なんでしょう。手作りパン屋も人だかりです。試食もでき、フルーツパンが美味しかったですね。

これからまだ散歩する予定もあるので、クロッカン(黒砂糖を膨らませてナッツを入れて冷まして固めたお菓子)だけ買って、庭のベンチで5時間ぶりの休憩。残りのクロッカンをかばんに詰め込み出発です。そういえばハナちゃんとは出会えませんでした。

浄妙寺の山門を出て金沢街道まで戻り、道を東に進んで足利家屋敷跡をめざします。足利家は鎌倉の重鎮としてこの地に大きな屋敷を構えていました。室町期になっても、関東の主として鎌倉にいた鎌倉殿(足利尊氏の三男・足利基氏の子孫)もここに住んでいました。しかし、古い地図には空き地として公方屋敷跡が見えるものの、いまや住宅街になっていて当時の面影はありません。碑も見つけられず、足利家屋敷跡訪問は断念し、西に戻って足利家所縁の報国寺へ向かいました。

報国寺は足利家の縁戚・上杉左京亮重兼が建立した禅寺。訪れたときには少しだけ色づいたイチョウとモミジが印象的でしたが、全体的に紅葉は薄め。境内の奥には、竹の庭園、足利家時(足利尊氏の祖父)と足利義久(鎌倉殿足利持氏の子)のお墓というヤグラがあります。ぐるりと境内を見渡して、本堂にお参りし、そこから鐘堂のイチョウを見てお寺を後にしました。時間はすでに午後1時をまわっています。先を急ぎます。

報国寺は足利家の縁戚・上杉左京亮重兼が建立した禅寺。訪れたときには少しだけ色づいたイチョウとモミジが印象的でしたが、全体的に紅葉は薄め。境内の奥には、竹の庭園、足利家時(足利尊氏の祖父)と足利義久(鎌倉殿足利持氏の子)のお墓というヤグラがあります。ぐるりと境内を見渡して、本堂にお参りし、そこから鐘堂のイチョウを見てお寺を後にしました。時間はすでに午後1時をまわっています。先を急ぎます。

お寺の門を出て少し先に、山に沿ってとても細い道があります。この小道、あまり知られていないと思いきや、人がずらずら通っています。地図を持っていなかったら絶対に通りそうもない感じの道なのに。その道中、ちいさなカフェがありました。繁盛していそうで、やはりこの道はそれなりにメジャーな小道ということなんでしょうか。確かに大通りは車が多いし歩道も狭いから、こっちの道のほうが安全でいいですね。

お寺の門を出て少し先に、山に沿ってとても細い道があります。この小道、あまり知られていないと思いきや、人がずらずら通っています。地図を持っていなかったら絶対に通りそうもない感じの道なのに。その道中、ちいさなカフェがありました。繁盛していそうで、やはりこの道はそれなりにメジャーな小道ということなんでしょうか。確かに大通りは車が多いし歩道も狭いから、こっちの道のほうが安全でいいですね。

細い小道が終わると、角に碑が建っています。「上杉朝宗及氏憲邸址」の碑です。上杉朝宗と氏憲(上杉禅秀)は鎌倉殿を補佐する「関東管領」職につく上杉家の一族で、屋敷地の地名をとって「犬懸」家とよばれていました。その犬懸上杉家の屋敷があったのがここと伝わります。

上杉氏憲(入道禅秀)は鎌倉殿足利持氏を補佐する関東管領になりましたが、持氏と対立の挙句、関東管領を辞任したあと、持氏を攻めて鎌倉から追放してしまいました。持氏は京都将軍・足利義持に援けを求め、義持はこれに応じて鎌倉に軍勢派遣。上杉禅秀は敗れて応永24(1417)年1月10日、鶴岡八幡宮寺(現在の鶴岡八幡宮)で自刃しました。その後禅秀の子は京都に遁れ、三十年余りのちに一時的に復活を遂げることになります。ちなみに、上杉謙信が入った上杉家は、いまの北鎌倉(山ノ内)あたりに屋敷を持っていた山ノ内上杉家といわれた家柄です。

北条久時―――平登子 +―足利義詮――足利義満――足利義教――足利義政

∥ |

∥ |【鎌倉公方】

∥―――+―足利基氏――足利氏満――足利満兼――足利持氏

足利家時―――足利貞氏 +―足利尊氏

∥ |

∥―――+―足利直義

+―藤原清子

| 【扇谷上杉家】

上杉頼重―+―上杉重顕―――上杉朝定==上杉顕定

| ↑

| |(養子に)

| |

+―上杉頼成―――上杉藤成――上杉顕定

|

| 【犬懸上杉家】

+―上杉憲房―+―上杉憲藤――上杉朝宗――上杉氏憲(禅秀)

| |

| |【山内上杉家】

| +―上杉憲顕――上杉憲方――上杉憲定―――…―上杉憲政==上杉謙信

|

|【詫間上杉家】

+―上杉重兼―――上杉能俊――上杉憲重――上杉憲俊

この上杉家屋敷のあとも、当たり前ですが今は跡形もありません。山すそは住宅地になっています。とくにここは見るものもないので、さらに直進し、次の小道を左に入ります。ここから先は鎌倉時代に開かれた名越、材木座方面に抜ける切通しへの道です。緩やかな坂道「犬懸坂」といわれていた道路です。

この上杉家屋敷のあとも、当たり前ですが今は跡形もありません。山すそは住宅地になっています。とくにここは見るものもないので、さらに直進し、次の小道を左に入ります。ここから先は鎌倉時代に開かれた名越、材木座方面に抜ける切通しへの道です。緩やかな坂道「犬懸坂」といわれていた道路です。

住宅街の坂道を登っていくと、未舗装の山道に行き当たります。向かって右側に解説板があり、どうやらこのへんに、三代執権北条泰時が、父北条義時の菩提を弔うために釈迦堂を建てたことが地名の由来だということが書いてあります。ただ、その場所は今も不明だとのこと。たしかにこれだけ開発されてしまうと、発掘調査なんかはちょっと無理ぽいですね。

その説明版の上には、なにやら白いネコが居座ってこっちを見ています。毛はふさふさしていてずいぶん上品なネコで、近づいても動じません。ちょっと構いたくなりましたが、そんな時間もないので写真だけ撮って山道を登ることにしました。

その説明版の上には、なにやら白いネコが居座ってこっちを見ています。毛はふさふさしていてずいぶん上品なネコで、近づいても動じません。ちょっと構いたくなりましたが、そんな時間もないので写真だけ撮って山道を登ることにしました。

山道は凝灰岩がむき出しになっていて、しかも落ち葉が重なっていて足元は滑りやすくなっています。勾配も結構急です。自転車に乗った父子が登ってきましたたが、フラフラと揺れています。この道を登るのは…ちょっと大変ですね。

山道は凝灰岩がむき出しになっていて、しかも落ち葉が重なっていて足元は滑りやすくなっています。勾配も結構急です。自転車に乗った父子が登ってきましたたが、フラフラと揺れています。この道を登るのは…ちょっと大変ですね。

しばらく歩くと、ようやく坂の上が見えてきましたが、工事中の看板のようなものが立っています。たしか釈迦堂の切通しは落石、崩落の危険があるので通行止め、とネットの情報にありましたが、自転車の父子はそのまま向こうへ行ってしまったようです。生活道路としては機能しているのかもしれません。

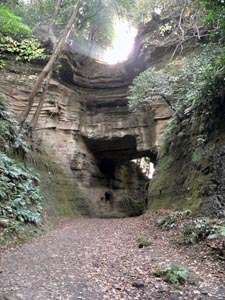

足元に注意しながら坂道を登りきると、目の前には絶壁に、丸く刳り貫かれた通路があります。こりゃすごい! どーーーーんと迫力があります。いつごろの通路なんでしょう。実際の「切通し」はこの通路の上、ヤグラ群のあるあたりですが、そのヤグラ群の近くには国際自動車株式会社の寮の敷地になっていて立ち入り禁止とのこと。せっかくの遺跡なのに。

足元に注意しながら坂道を登りきると、目の前には絶壁に、丸く刳り貫かれた通路があります。こりゃすごい! どーーーーんと迫力があります。いつごろの通路なんでしょう。実際の「切通し」はこの通路の上、ヤグラ群のあるあたりですが、そのヤグラ群の近くには国際自動車株式会社の寮の敷地になっていて立ち入り禁止とのこと。せっかくの遺跡なのに。

しかし、ここもあんまりぐずぐずしていられません。すでに時間は午後1時15分。サクサク行かないと日没までに極楽寺を越えて稲村ケ崎までたどり着けません。この山道はツルツルの岩がむき出しなので、登るよりも降りるほうが滑ってこわい。二回ほど転びそうになりながらもなんとか山道を降り切り、舗装道路の住宅街を通って次の目的地、勝長寿院跡へと向かいます。

勝長寿院は、頼朝が鎌倉に創った大きな三つの寺(鶴岡八幡宮寺、永福寺、勝長寿院)のうちの一つで、大倉御所の南にあったため「南御堂」とも称されていました。頼朝の父・源義朝と家人鎌田正清を祀る廟所、さらに尼御台(平政子)と三代将軍源実朝の両法華堂(頼朝の法華堂と同様に勝長寿院内の寺院)があり、源氏将軍家の菩提寺でした。これを以て「大御堂」とも呼ばれ、室町時代に至っても門主は足利家から輩されるような別格の大寺院でした。

ただ、室町中期の鎌倉荒廃により廃絶し、今は境内地全域が住宅地となっているため、川沿いの細い道に碑があるほか痕跡はありません。

▲勝長寿院礎石 ▲源義朝、鎌田正清供養塔 ▲大御堂ガ谷

碑の横には源義朝とその家子、鎌田正清の供養塔が並んでいます。義朝は頼朝の父で、平治の乱で敗れたあと、尾張国内海で郎等の長田忠致(鎌田正清の舅)に裏切られ、鎌田正清とともに討たれました。また、碑の下にあるいくつかの丸い石は勝長寿院の礎石です。

周りを見ると、南に向かって谷津が開け、東西は山になっていてその幅はあまり広くありません。南北に長い境内、伽藍配置があったと思われます。建長寺や円覚寺と同様、谷津を利用した寺院だったことがわかります。住宅街に大きなお寺があったとは想像もつきませんが、礎石が発掘されたり、大御堂ガ谷という字名があるからには、実際にお寺はあったんでしょう。横を流れる小川も寺の中を流れていたものなんでしょうか。

さて、次の目的地に向います。でも、もうお腹も減ってきたので、とりあえず昼飯のためにに若宮大路へ向うことにしました。